पूर्ण विश्व में आज ‘ऊर्जा’ के विषय में गहन संशोधन चल रहे हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि ‘ऊर्जा’ संपूर्ण मानव जाति के सर्वांगीण विकास का प्राण है। भौतिक शास्त्र में वर्णित यही ऊर्जा उसके अनेक स्वरूपों में उपलब्ध है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक व औष्णिक ऊर्जा, आण्विक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पेट्रोलियम से व गैस से प्राप्त होनेवाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गोबरगैस से प्राप्त ऊर्जा, जल ऊर्जा, समुद्री तरंगों से निर्माण होनेवाली ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, जिओथर्मल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा इ. ऊर्जा के विविध स्वरूप ज्ञात हैं। अनेक और भी हो सकते हैं।

भारत में परम्परागत रूप से कोयले से निर्माण होने वाली विद्युत ऊर्जा का प्रचलन अधिक है। देश में आज उपलब्ध विद्युत कोयला, जल, ऑईल, सौर, पवन, आण्विक, बायोमास स्रोतों से उपलब्ध है जिसमें कोयले से प्राप्त ऊर्जा का बहुत अधिक प्रमाण है। देश की १२५ करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए लगने वाली ऊर्जा का हिसाब लगाएं तो ध्यान में आएगा कि दो समय का भोजन, यातायात, लाखों ऑफिसों मे खर्च होने वाली एअर कंडिशनिंग की ऊर्जा, लाखों कारखानों में लगी मशीनों को चलाने के लिए उपयोग में आने वाली ऊर्जा का आंकड़ा कल्पनातीत है।

सौर ऊर्जा पर अनेक लेखकों ने अनेकों बार लिखा है। सौर ऊर्जा पर आधारित अनेक साधन जैसे कि, सौर कंदिल (लालटेन) स्ट्रीट लाइट्स, सौर पंप, सौर वाटर हीटर, सौर बॅटरी चार्जर, मोबाइल चार्जर, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट आदि भारत तथा विदेशों में निर्मित हो रहे हैं। सौर विद्युत (डेश्ररी एश्रशलींीळलळींू) के अनेक प्रकल्प लगाए जा रहे हैं। अधिकाधिक क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जिससे विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। राज्य का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन सोलार प्लान्ट्स, पवन ऊर्जा प्लान्ट्स व अन्य अपरम्परागत ऊर्जा द्वारा निर्मित विद्युत खरीदता है और अपने ग्राहकों को सेवा देता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने एक नीति बनाकर विद्युत उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहित किया है और बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया है।

सोलार वाटर हीटर्स द्वारा पानी गरम करने की तकनीक अब बहुत अधिक मात्रा में उपयोग की जा रही है। समाप्ति की ओर बढ़ने वाली कोयले की खदानों से निकलने वाले महंगे और नष्टप्राय कोयले से निर्मित विद्युत का उपयोग नहाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को गर्म करने के लिए करने की जगह सौर ऊर्जा से निर्मित उष्णता से करना पर्यावरण के लिए अत्यंत ही वरदानरूप सिध्द हो रहा है। सोलार फ्लट कलेक्टर्स, सोलार चिमनी, सोलार पॉन्ड (तालाब), पॅराबोलिक डिश, सेन्ट्रल टॉवर्स इ. साधन आज सौर ऊर्जा आधारित विकसित हुए हैं। अब तो वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं कि सौर ऊर्जा से निर्मित इस उष्णता को किस तरह से जमा कर रखा जाए जिससे आवश्यकतानुसार इस उष्णता का उपयोग किया जा सके। इस विषय में देश-विदेश में अनेक संशोधन हो रहे हैं। अनेक महानगरपालिकाओं ने उचित निर्णय लेते हुए सभी आवास निर्माताओं (बिल्डर्स) के लिए यह अपरिवर्तनीय रूप से आवश्यक घोषित किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में यह अवश्य ही प्रशंसनीय निर्णय है। सर्व सामान्य नागरिक भी अब इस दिशा में पर्याप्त जागृति दिखा रहे हैं। सरकारी व गैरसरकारी बैकों ने भी इस विषय में आवश्यक रूचि दिखाते हुए ॠण/कर्ज की सुविधा देना प्रारंभ किया है। अनेक प्रायवेट एन.जी.ओ. व ट्रस्टों ने ग्रामीण क्षेत्र में इसे निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

अब थोड़ी बातें करेंगे पवन ऊर्जा के विषय में। इस तकनीक का इतिहास भी रोचक है। हमारे देश की तरह ही अनेक देशों ने दावे किए हैं कि पवन से निर्माण होने वाली ऊर्जा का प्रथम आविष्कार उन्होंने ही किया है। इस बहस में न पड़ते हुए हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा निर्माण के इस अनूठे साधन की आज क्या उपयोगिता व महत्व है। पवन चक्कियां हवा की गति का उपयोग कर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। एक विशिष्ट गति से चलने वाली हवा का ही उपयोग कर विद्युत निर्माण की जा सकती है। हवा को ऐसी गति कुछ विशिष्ट प्रदेशों में उपलब्ध होती है या फिर पर्वत मालाओं की चोटी पर। पवन चक्कियां विविध क्षमता की एवं बनावट की होती हैं। विन्ड टर्बाइन इस ऊर्जा निर्मिति का मुख्य भाग है। बचपन में साइकिल में लगे डायनेमो से उत्पन्न ऊर्जा से साइकिल की हेड लाइट जलती देखी थी, ठीक वैसे ही इस टर्बाइन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। डेनमार्क जैसा छोटा सा देश उनकी विद्युत की कुल उत्पादन/खपत की ४०% ऊर्जा इन्ही विन्ड टर्बाइन से पूर्ति करता है। विश्व में आज पवन ऊर्जा की निर्मिति में अमेरिका, चीन, स्पेन व जर्मनी के बाद भारत का ही क्रमांक आता है। देश में लगभग सभी बडे राज्यों ने इस स्रोत का उपयोग किया है। तामिलनाडु सिरमौर है।

जलविद्युत के अनेक प्रकल्प आज देश के विभिन्न राज्यों में हैं। जलशक्ति का उपयोग कर ऊर्जा निर्मिति की तकनीक व साधनों पर नित्य नवीन अनुसंधान हो रहे हैं। जमा किए हुए ऊंचाई पर स्थित पानी को नीचे की ओर तेजी से बहाना जिससे जनरेटर का आल्टरनेटर घुमने लगे और विद्युत ऊर्जा पैदा की जाए इस तरह यह प्रकल्प होता है। कुछ प्रकल्पों में जमीन पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पानी को पम्पों के माध्यम से ऊंचाई पर ले जाया जाता है और उस संग्रहित पानी को गति से नीचे बहाया जाता है जिससे टर्बाइन घुमते हैं और जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत के लगभग सभी राज्यों ने इस विषय में पर्याप्त प्रयास किए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों को यदि ठीक ढंग से विकसित किया जाय तो उस क्षेत्र के जल स्रोत केवल सम्पूर्ण भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं की आपूर्ति ही नहीं करेंगे अपितु ऊर्जा निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकेंगे।

जिओथर्मल ऊर्जा की चर्चा भी विकसित देशों में उच्चस्तरीय अनुसंधान के क्षेत्र में हो रही है। भूतापीय/भूऔष्णिक ऊर्जा पृथ्वी के गर्भ में स्थित जल, उष्णता, बाफ, गैसेस से संबंधित है। जमीन की नीचली पर्त में उपलब्ध इन तत्वों को अभिशोषित करने वाले पत्थरों में जमा किया जाता है और ऐसे सभी पत्थरों को जमा कर जिओथर्मल रिजरवायर बनाए जाते हैं। ऐसे रिजरवायर्स नैसर्गिक व कृत्रिम रूप से उपलब्ध होते हैं। भूसर्वेक्षण एवं भूपरीक्षण से प्राकृतिक रिजरवायर्स का पता लगाया जाता है, जमीन के नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। ऐसी ऊष्णता को सीधे गर्म जलकुंड के द्वारा, गीजर से या जीओथर्मल हीट पम्प से जमीन की सतह तक लाया जाता है। ऐसी उष्णता का उपयोग सीधे सीधे गरम पानी/ भांप के स्नानागार (डरिी), मछली पालन उद्योग, वास्तु को उष्ण रखने के लिए ग्रीन हाउस में पौधों को औष्णिक ऊर्जा हेतु, खेत खलिहानों से प्राप्त फसल को उष्णता प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्वाभाविकतः इस ऊर्जा का उपयोग ठंडे प्रदेशों में अधिकाधिक हो रहा है। प्रारंभ में प्रकल्प की कीमत बहुत अधिक होती है किंतु पश्चात वह सामान्य रह जाती है। ऊर्जा का उपयोग कर ऊीू डींशरा, ऋश्ररीह डींशरा और इळपरीू सायकल प्लान्ट स्थापित किए जाते हैं। कुछ विकसित राष्ट्र ऊीू डींशरा व ऋश्ररीह डींशरा झेुशी झश्ररपीं का उपयोग करते हैं किन्तु इळपरीू उूलश्रश झश्ररपीं विश्व में सभीं देशों में प्रयोग में आते हैं। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इनका उपयोग होता है।

गोबर गैस के उपयोग से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन देश के अनेक ग्रामीण विस्तारों में हो रहा है। बायो डीजल भी एक ऐसा ही मार्ग है जिसके उपयोग से यांत्रिक शक्ति व विद्युत शक्ति का निर्माण हो रहा है।

समुद्र से उठने वाली तरंगों एवं लहरों से भी यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सामुद्रिक लहरों का अनुमान लगभग ४८ घंटे पहले लग जाता है। प्रयोग यह

सिध्द कर चुके हैं कि तरंगों/लहरों की शक्ति/ऊर्जा यह पवन ऊर्जा के लगभग १००० गुनी होती हैं। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता ऐसे दुर्गम समुद्र किनारे की बस्तियों के लिए है जहां अन्य विद्युत उत्पादन (ॠशपशीरींळेप), पारेषण (ढीरपीाळीीळेप) व वितरण (ऊळीींीळर्लीींळेप) के मार्ग और सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

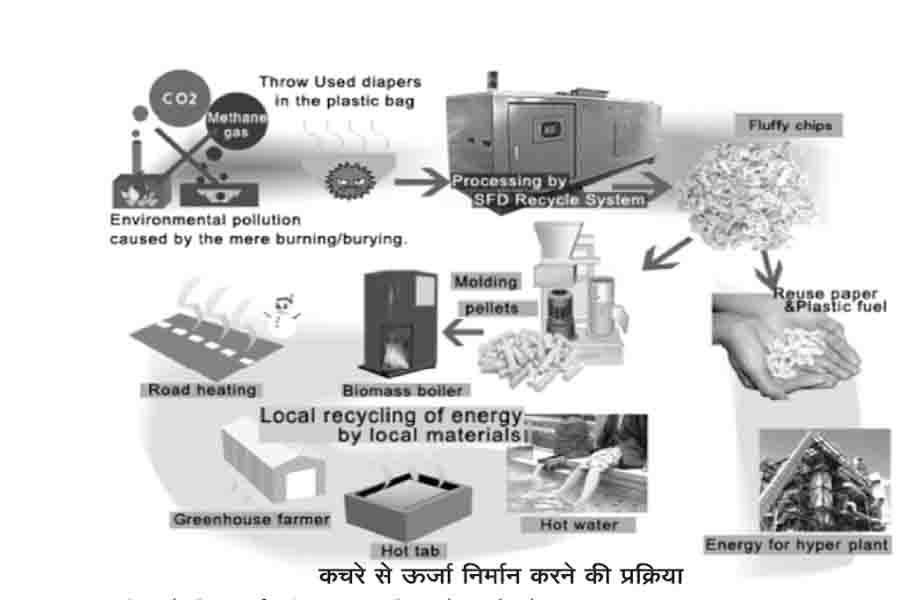

मुंबई की लोकल ट्रेन्स कहो या दिल्ली/कोलकाता की मेट्रो की भीड़ को देखकर इंग्लैण्ड में चल रहे एक संशोधन का स्मरण अनायास हो आया। वहां ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण उत्पन्न उष्णता/शारीरिक गर्मी का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होने जा रहा है। है न आश्चर्यजनक? वहीं जापान में बूढ़ों द्वारा प्रयुक्त डायपर्स को जलाकर औष्णिक/तापीय ऊर्जा का उत्पादन होने जा रहा है, फेंकी हुई अनेक बेकार की चीजों का उपयोग कर (थरीींश चरपरसशाशपीं) ऊर्जा निर्मिति होने जा रही है। रास्तों पर बने र्इीािी/डशिशव इीशरज्ञशीी, अनेक र्झीली/ऊरपलळपस ऋश्रेेीी आदि मार्ग से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होने वाला है। ‘मिनिएचर पार्टिकल एस्सिलरेटर’ नाम की तकनीक पर कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं जो केवल एक टन रेडियोएक्टिव थोरीयम से लघु विद्युत उत्पादन केन्द्र को स्थापित करने में मदद रूप हो सकते हैं सौर व पवन ऊर्जा के संकरण से ऊर्जा उत्पादन का साधन विकसित किया जा रहा है। कल्पनातीत ही कहो किंतु जेली फिश का उपयोग भी ऊर्जा उत्पादन में होगा, जहां उसमें पाए जाने वाले ॠीशशप तत्व का उपयोग चळपळर्रींीीश र्ऋीशश्र उरश्रश्री के निर्माण में होगा जो चशवळलरश्र छरपे ऊर्शींळीश अवकाश में विशिष्ट साधन से ऊर्जा निर्मिति होगी। निरुपयोगी शराब के उपयोग से रेल चलाने पर भी संशोधन हो रहा है।

एक बात तो निश्चित हो गई है कि वर्तमान केन्द्र सरकार की विकासशील सोच के कारण अब देश अपरम्परागत ऊर्जा के प्रचुर उपयोग की दिशा में चल पड़ा है। जर्मनी जैसे एक छोटे से देश ने, जहां वर्ष के ३६५ में से केवल ७३ दिन पर्याप्त सूर्य प्रकाश के दर्शन होते हैं, विश्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अव्वल क्रमांक प्राप्त किया है। हमारा प्रिय भारत देश प्रकृति की अपार अनुकम्पाओं से सम्पन्न है, जहां वर्ष के ३०० दिवस (औसतन) सूर्य के दर्शन होते हैं। हमारी क्षमता इस उपलब्ध सौर ऊर्जा निर्यातक देश बनने की है। हमारे वैज्ञानिक स्वरूप वंदनीय प्राचीन ॠषि मुनियों ने सूर्य की इन्हीं शक्तियों के आधार पर उसे देवता मानते हुए उद्घोष किया होगा- ‘ॐ सूर्याय नमः‘। संभवतः इसीलिए वायु, जल, भूमि इ. को देवता स्वरूप माना होगा। भारत का निवासी इस सत्य को आधुनिक परिवेश में अनुप्राणित करने का संकल्प करेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व को सम्पन्न करते हुए भारत को विश्वगुरु बनाएगा इसमें किंचित भी संदेह नहीं है।

मो.ः ९८२०८०४४३४