समय के साथ देश में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ में भी परिवर्तन देखने में आते रहे हैं। इसी बदलाव के चलते इस बार प्रयागराज में अस्थाई रूप से निर्मित की गई ‘कुंभनगरी‘ में 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 मार्च तक चलने वाले इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की निगरानी कृत्रिम बुद्धि से संचालित उपकरण करेंगे। इस हेतु कुंभनगरी का पूर्णतः डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

—————————————————————————————————————————————————————————

प्रत्येक 12 साल में प्रयाग में गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ आयोजित होता है। 45 दिन चलने वाले इस कुंभ में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। 2013 में 20 करोड़ से ज्यादा यात्री प्रयाग पहुंचे थे। इस बार दोगुने से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान इसलिए है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ वाराणसी में कशी विश्वनाथ मंदिर का भी कायाकल्प हुआ है। साथ ही आवागमन के साधन बढ़े हैं। अतएव 4 तहसील और 67 ग्रामों की 6000 हेक्टेयर भूमि पर मेले में यात्रियों के लिए समुचित प्रबंध योगी आदित्यनाथ सरकार ने किए हैं।

लोगों को आवाजाही में असुविधा न हो, इसलिए मेला प्राधिकरण और गूगल के बीच हुए समझौते के अंतर्गत आवागमन मानचित्र (नेविगेशन मैप) की सुविधा मोबाइल व अन्य संचार उपकरणों पर दी गई है। इस सुविधा से यात्री गंतव्य की स्थिति और दिशा हासिल कर सकते हैं। इस मानचित्र में मेले की धार्मिक महिमा से जुड़े नदी-घाट, मंदिर, अखाड़े, संतो के डेरे, ठहरने के स्थल, होटल और खान-पान संबंधी भोजनालयों की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या को सबसे बड़ा पर्व स्नान माना है। अतएव इस दिन छह से दस करोड़ लोग गंगा में स्नान करने का अनुमान है। बांकी पांच पर्वों में 2 से 8 करोड़ लोग संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने आ सकते हैं। वैसे तो सुरक्षा के लिए 37000 पुलिस और विभिन्न बलों के जवान तैनात रहेंगे, लेकिन इतने लोगों पर इन जवानों द्वारा निगाह रखना आसान नहीं है, इसलिए समूची कुंभनगरी में कृत्रिम बुद्धि आधारित कैमरे लगा दिए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर लगे इन 2400 कैमरों की आंख में एआई लैंस लगे हैं। अतएव ये चेहरे पहचानकर अपराधियों पर नजर रखेंगे। इस नगरी में जगह-जगह डिजिटल और बहुभाषी टच स्क्रीन बोर्ड लगाए गए हैं। जिन पर किसी भी प्रकार की घटना की तत्काल शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। ये सुविधाएं मेले में दिन-रात उपलब्ध रहेंगी। महाकुंभ के इस पर्व पर ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।

कुंभ मेले की शुरुआत

कुंभ मेले का इतिहास करीब एक हजार साल पुराना माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसे प्रारंभ किया था, लेकिन प्राचीन भारत की पौराणिक कथाओं के आधार पर कुंभ का आरंभ समुद्र-मंथन के समय से माना जाता है। समुद्र-मंथन की कथा दुर्वासा ऋषि के अभिशाप से जुड़ी है। इंद्र ने जब दुर्वासा का अभिवादन नहीं स्वीकारा तो उन्होंने इंद्र का वैभव नष्ट होने का श्राप दे दिया। श्राप फलीभूत हुआ। इससे मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की सलाह पर देव और देवताओं ने मिलकर क्षीर-सागर में मंथन किया। समुद्र-मंथन के अंत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अविष्कारक वैद्य धन्वन्तरि एक हाथ में अमृत-घट और दूसरे में आयुर्वेद-ग्रंथ लेकर प्रकट हुए अर्थात उनके करकमलों में मनुष्य के शारीरिक उपचार के प्रतीक रूप में जहां अमृत से भरा घड़ा था, वहीं किस रोग का उपचार कैसे किया जाए, उसकी पद्धति का पूरा शास्त्र भी था। अमृत देखते ही दानवों ने धैर्य खो दिया। वे विचलित हो गए। उसे हथियाने के लिए छीना-झपटी शुरू हो गई। इसी दौरान इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को अमृत-कुंभ लेकर भागने का संकेत दिया। फलस्वरूप जयंत कलश छीन कर भाग खड़ा हुआ। दानव कलश छीनने के लिए जयंत के पीछे दौड़ पड़े। इस कुंभ को हड़पने के लिए देव एवं दानवों के बीच यह संघर्ष 12 वर्षों तक चला। इस संघर्ष के दौरान अमृत-कलश की बूंदें, जिन 12 स्थलों पर छलकीं, उसमें आठ स्थान स्वर्ग में हैं और हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन पृथ्वी पर हैं। संघर्ष में सहयोग और कलश की सुरक्षा की दृष्टि से जयंत की सहायता सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ने की। इनके भी रक्षा के दायित्व निश्चित थे। सूर्य अमृत-कुंभ को फूटने से, चंद्रमा धरती पर गिरने से और बृहस्पति ने दानवों के हाथों में जाने से बचाया। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े मेले ‘कुंभ‘ का आयोजन बृहस्पति, सूर्य व चंद्र के आकाषीय योग के अनुसार होता है।

मोहिनी अवतार और राहु-केतु का जन्म

कलश प्राप्ति के संघर्ष को विराम नहीं लगते देख देवता असमंजस की मनस्थिति में आकर खिन्न हो गए, तब विष्णु ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया, ‘देवगण निश्चिंत रहें। मैं इस कलश को प्राप्त कर आपकी कामना को पूरा करने का उपाय करता हूं।‘ मुख से उद्घृत हुए इन शब्दों के साथ ही, विष्णु ने अत्यंत, सुंदर सुगठित देहयष्टि और चंचला प्रवृत्ति की मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर लिया। संघर्ष स्थल पर जब अप्सरा सी रूपवान स्त्री को देव व दानवों ने देखा तो एकाएक ठिठक गए। राक्षसों की मति व लालसा उस स्त्री की कांतिमयी देह की ओर आकर्षित होने लगी। देव व दानव जब एकटक निहारते हुए जड़वत हो गए तो स्त्री अवतारी विष्णु बोले, ‘आप लोग किस कारण से झगड़ रहे हैं?‘

इस प्रश्न के उत्तर में राक्षसों ने अमृत-कलश को लेकर छिड़े संघर्ष का पूरा वृत्तांत सुना दिया। राक्षसों की कही बातें सुनकर वह स्त्री हंसी। जैसे उनकी मूढ़ता का उपहास कर रही हो और फिर कुशलतापूर्वक राक्षसों पर वक्रदृष्टी डालते हुए बोली, ‘हे दानवों ! तुम व्यर्थ ही अपना समय, शक्ति और ऊर्जा नष्ट कर रहे हो ? यदि चाहो तो मैं स्वयं ही यह अमृत एक समान भागों में बांटकर पिला सकती हूं। यदि सहमत हो तो बताओ ?‘

अंततः किंकत्र्तव्यविमूढ़ असुरों ने विश्व-मोहिनी के रूपजाल से सम्मोहित होते हुए अमृतपान कराने की सहमति जता दी। राक्षसों की प्रगट मंशा से अवगत होने के बाद मोहिनी ने देव और दानवों से निवेदन करके उन्हें अमृतपान के लिए अलग-अलग पंक्तियों में बिठा दिया। शांतिपूर्वक बैठने के उपरांत मोहिनी रूपी मायावी विष्णु देवताओं को अमृतपान कराते रहे, किंतु असुरों को साधारण जल पिलाते रहे। मायावी मोहिनी के रूपजाल से विस्मित सम्मोहित व विवेक खोए असुर, विष्णु की भेद से भरी इस लीला को नहीं समझ पाए।

लेकिन कुछ विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तियों में प्रच्छन्न माया को भी ताड़ने की कुदरती अंतदृष्टि होती है। सो, मायावी विष्णु जब देवताओं की पांत में अंतिम छोर पर बैठे देवगणों को अमृतपान करा रहे थे, तब उनकी इस माया को हिरण्यकशिपु की पुत्री सिंहिका और दैत्य विप्रचित्ति के पुत्र राहू ने ताड़ लिया। तब तत्परता से उसने अगोचर रूप से अपनी शक्तियों का आवाहन किया और देव रूप में अवतरित होकर देवताओं की पंक्ति में सूर्य व चंद्रमा के बीच में बैठ गया। मोहिनी रूपी विष्णु ने देवता के भ्रम में राहू को भी अमृत पिला दिया।

किंतु जब सूर्य और चंद्रमा ने अपने अलौकिक तेज से राहू के छद्म भेष के पार देखा तो वे सच्चाई जान गए। उन्होंने तुरंत मोहिनी-रूपा विष्णु को छद्म भेषी राहू को संकेतों के माध्यम से अवगत कराया। सूर्य व चंद्रमा के संकेतों से जब विष्णु वास्तविकता से साक्षात हुए तो आक्रोशित हो उठे और मोहिनी के मायावी रूप से मुक्त होकर अपने वास्तविक विष्णु के रूप में प्रगट हो गए।

भगवान विष्णु को असली रूप और गुस्से के आवेग में देख राहू भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। तब क्रोधाग्नि से विचलित हुए विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़कर राहू की गर्दन धड़ से अलग कर दी। सुदर्शन चक्र से कटते ही राहू की देह दो भागों में विभाजित हो गई। चूंकि राहू अमृत पी चुका था, इस कारण उसके शरीर को संजीवनी मिल चुकी थी। फलस्वरूप उसके शीश और धड़ दोनों ही जीवित रहे। इनमें सिर ‘राहू‘ कहलाया और धड़ ‘केतु‘ के नाम से प्रचलित हुआ।

नवग्रहों में राहू-केतु की स्थापना

इनके नवग्रहों में शामिल होने और प्रसिद्धि पाने की भी विचित्र कथा है। जब विष्णु ने सुदर्शन से राहू का मस्तक काटा तो राहू का सिर तो वहीं रह गया, लेकिन उसका धड़ गौतमी नदी के तट पर जाकर गिरा। अमृतपान के कारण शरीर के दोनों ही भाग जीवित थे। जब इंद्र व अन्य देवतागण राहू व केतु के जीवित रहने के तथ्य से परिचित हुए तो अत्यंत भयभीत हो गए। और भय से मुक्ति तथा राहू-केतु से आजीवन छुटकारे के लिए भगवान शिव की शरण में गए। शिव द्वारा आने का कारण पूछने पर इंद्र ने विस्तार से घटना का विवरण देने के बाद निवेदन किया, ‘हे प्रभु ! दैत्य राहू आसुरी माया की अतीन्द्रीय शक्ति से देवता का रूप धारण करके, अमृतपान करने में सफल हो गया है। विष्णु जी ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वह मरा नहीं। हे प्रभु, यदि इस राक्षस के अंतकरण में तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जाग उठी, तो उसके लक्ष्य को रोकना असंभव होगा। अतः हे, देवों के देव, महादेव, इस पर अंकुश का कोई उपाय करें! जिससे आने वाले संकट के भय से हम मुक्त हो जाएं।‘ ‘

तब धीरोदात्त भगवान शिव बोले, ‘हे देवगण सृष्टि के कल्याण के लिए असुर राहू का विनाश आवश्यक है। आप लोग निश्चित रहें। मैं अति शीघ्र राहू के सिर और धड़ पर नियंत्रण के उपाय करता हूं।‘ तत्पश्चात शिव नेत्र बंद करके आत्मलीन हो गए। ध्यानस्थ शिव ने अपनी श्रेष्ठतम शक्तियों को आहूत किया। तदुपरांत तीसरे नेत्र से दिव्य ज्योति फूटी और क्रमशः मानवाकार में परिवर्तित होने लगी। इस दिव्य ऊर्जा का संचार योग बल से नाड़ी तंत्र से प्रस्फुटित हुआ था। चंद पलों के भीतर ही परोक्ष प्रक्रिया के चलते पूर्ण मानवाकार लेकर देवी चंडिका प्रगट हो गईं।

चंडिका के प्रकट होने के बाद शिव बोले, ‘हे देवी अपनी समस्त शक्तियां तुम्हारे नेतृत्व में राहू के सर्वनाश के लिए मैं तुम्हें सौंपता हूं। तुम तुरंत राहु का नाश करो।‘ अनेक मानवाकार रूपों में शिव-शक्तियां चंडिका के साथ हो लीं। चंडिका ने राहू के कटे मस्तक को साथ लेकर उसके धड़ को ढूढंने का अभियान शुरू कर दिया। जब चंडिका का सामना राहू के धड़ से हुआ तो उसने चंडिका को संग्राम के लिए ललकार लगाई। धड़ की ललकार सुनकर चंडिका आश्चर्यचकित रह गई। राहू का मस्तक उनके पास था, तत्पश्च्यात भी धड़ युद्ध के लिए सनद्ध था। चंडिका मस्तक को देवताओं के सुपुर्द कर धड़ से युद्धरत हो गईं। चंडिका ने अनेक मायावी शक्तियों का प्रहार धड़ पर किया, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ।

तब लाचार देवता ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और राहु को नियंत्रित करने का निवेदन किया। असहाय देवों को ब्रह्मा ने आश्वस्त किया और उनके साथ युद्ध-स्थल के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचने पर ब्रह्मा ने देवों को राहु की स्तुति करने की सलाह दी। आज्ञाकारी बालकों की तरह देव स्तुति करने लगे। राहु ने प्रसन्न होकर युद्ध बंद कर दिया। तब ब्रह्मा बोले, ‘हे पुत्र ! अमृतपान कर लेने से अब तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं है। तुम्हारा शरीर विक्षत रूपों में भी जीवित रहेगा। अंततः इस राक्षसी शरीर का त्याग कर, अब तुम देवगणों में अपना स्थान प्राप्त करो।‘

ब्रह्मा का तर्कसंगत परामर्श सुनकर राहु का विवेक जाग्रत हो उठा और तत्क्षण उसने अपने शरीर के विनाश का रहस्य चंडिका को बता दिया। चंडिका ने तुरंत राहू के धड़ के दो फाड़ करके, उसमें से अमृत-रस निकाला और पी लिया। तब कहीं जाकर राहू के शरीर का नाश हुआ। तत्पष्चात देवों ने राहू से प्रसन्न होकर उसके सिर और धड़ को छाया-ग्रह के रूपों में नवग्रहों में प्रतिष्ठित कर दिया। तभी से मस्तक ‘राहू‘ और धड़ ‘केतु‘ कहलाने लगे। आकाश में आज भी इनका महत्व खगोलीय एवं ज्योतिशीय विषयों में स्वीकारा जाता है। इन दोनों ग्रहों में वायु तत्व की प्रधानता है। राहु को अशुभ ग्रह माना जाता है, जबकि केतु को पतनशीलता रोकने का कारक ग्रह माना जाता है।

समुद्र-मंथन का विज्ञान

चूंकि अमृतपान के समय सूर्य और चंद्रमा ने राहु के छद्म वेश की वास्तविकता को जान लिया था, इस कारण उसे महाभारत जैसे ग्रंथों में अलंकारिक शिल्प में प्रस्तुत किया गया है। इसे विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण और समुद्र मंथन तथा कुंभ मेले पर हुए वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी परिभाषित किया जा सकता है। आज विज्ञान उन सब तथ्यों पर एक-एक कर खरा उतर रहा है, जिन्हें कल तक मिथक या कपोल-कल्पित कह कर नजरअंदाज किया जाता रहा है। प्रकृति का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर ऋषियों ने उन सब तथ्यों को व्याख्यायित किया है, जो ब्रह्माण्ड की सरंचना से जुड़े हैं। जिनका प्रकृति के पल-पल परिवर्तित होते रहने वाले रूपों में खगोलीय महत्व है। मनीशियों ने कहा है कि मन, मंत्र एवं मैरूत के साथ आवाजाही क्रिया करने से ब्रह्मामृत की प्राप्ती होती है। ब्रह्मामृत की प्राप्ति के क्रम में ऐश्वर्य की उपलब्धि, अनुसंधान का वैज्ञानिक निष्कर्ष है।

शुरुआत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के ‘महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से करते हैं। इसने समुद्र मंथन आख्यान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। वेगनर ने पृथ्वी की उत्पत्ति की सूचना देते हुए चौकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उनका मानना है, कई करोड़ वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक जगह इकट्ठे थे। इस ‘थल-पिंड‘ को वेगनर ने ‘पेंजिया‘ कहा है। पेंजिया के चारों ओर जो जल क्षेत्र था, वह ‘पेंथालासा‘ कहलाया। हमारे महर्षियों ने भी यही कहा। हां, संबोधन में अंतर जरूर है। ऋषियों ने इस थल पिंड पेंजिया को नारायण का नाभिकाल तथा पेंथालासा को ‘एकार्णव जल‘ कहा है। यह थल पिंड अर्थात नाभिकाल आरंभिक अवस्था में ‘द्रुतपुंज‘ अर्थात ‘मैग्मा‘ के रूप में था, जो कालांतर में बदलाव की स्थितियों से गुजरता हुआ कठोर चट्टान बन गया। यही कठोरतम होकर सुमेरु पर्वत कहलाया। आगे चलकर यही सुमेरू सात खंडों में विभाजित हो गया। चक्राकर रूप में अवस्थित इन पर्वतों के नाम हैं, युगन्धर, ईशाधर, खदरिक, सुदर्षनगिरि, अष्वकर्ण, विनितक तथा निमिंधगिरी। पुराणों में इसी सुमेरू अर्थात ‘सियाल‘ को भूमंडल का केंद्र माना है। इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, ‘मेरू षिखरिणामहम्‘ अर्थात मैं पर्वतों में सुमेरू हूं।

यही मेरू आख्यानों में पृथ्वी कहलाई, जो चटकने के उपरांत सात भू-खंडों में विभाजित हुई। जिन्हें पुराणों में ‘सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वी‘ कहा गया। ये सात स्तर हैं, जलावरण, आग्नेयावरण, वातावरण, आकाशवरण, अंहकारावरण, महत्तत्त्वारण और अव्याक्तावरण। कालांतर में पृथ्वी के इन सात आवरणों के और भी टुकड़े हुए। लेकिन इस क्रम में चौकाने वाली घटना यह थी कि पैंथालासा अर्थात एकार्णव जल के विभाजन से सात सागरों की भी उत्पत्ति हुई। ये हैं, लवणसागर, इक्षुसागर, सुरासागर, धृतसागर, दधिसागर, क्षीरसागर तथा जलसागर। इन्हीं सागरों को ऋषियों ने सबसे ज्यादा महत्व दिया। साथ ही बताया कि क्षीरसागर का निर्माण दो भू-स्तर के प्रारंभ में कच्छप का एक तरह हूबहू प्रतिदर्श था। भक्ति और अध्यात्म के क्रम में महर्षियों ने कच्छप सदृष्य भू-स्तर को विष्णु भगवान का ही स्वरूप अर्थात अवतार बतलाते हुए कहा, ‘जले विष्णुः थले विष्णु ‘ अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, जल में भी और थल में भी।

आख्यानों में यह स्पष्ट है कि जल में अयण के कारण ही विष्णु का एक नाम नारायण है। ‘नारा‘ का अर्थ संस्कृत में जल है। इसी ‘कूर्म‘ अनुरुप भूस्तर पर मंदार पर्वत भी स्थित था। जिसने पृथ्वी के अग्रचालन गति के कारण मथानी का कार्य किया। इसी सागर-मंथन प्रक्रिया में सभी भू-स्तर प्रवाहित होते गए और वर्तमान अवस्था में विस्थापित होकर स्थापित हुए। महाद्वीपों के प्रवाह क्रम में जलवायु परिवर्तन होने से बहुआयामी ऐश्वर्य की उत्पत्ति तय हुईं।

विषयवार हम इनका यूं विश्लेषण करते हुए वर्गीकरण कर सकते हैं, रसायन शास्त्र के विशेषज्ञों को समुद्र-मंथन में सुरा, सोम और विष मिले। प्राणीशस्त्रियों को कामधेनु गाय, श्वेतवर्णी उच्चैःश्रवा अश्व और चार दातों वाले श्वेत वर्ण के ऐरावत हाथी मिले। रत्न विशेषज्ञों को कौस्तुभ मणि मिली। शस्त्रायुध निर्माताओं की उपलब्धि थी, शार्डग धनुश ! भूगर्भशास्त्रीय परीक्षण से चंद्रमा ग्रह उत्पन्न होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। औद्योगिक विकास के फलित रूप में पारिजात वृक्ष मिला। आयुर्वेद और सौंदर्य प्रसाधन की दृष्टि से चिकित्सा विशेषज्ञ धन्वंतरि और चिकित्सा-शास्त्र के रूप में आयुर्वेद मिले। स्त्री के रूप में वारुणी और लक्ष्मी मिलीं। जल के जानकारों को शंख मिला।

इन सब पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए वास्तव में समुद्र-मंथन एक तो जिज्ञासु अनुसंधित्सुओं की समुद्र के आर-पार की महायात्रा है। दूसरे, महाद्वीपीय प्रवाह की एक कड़ी है और तीसरे, गृह-नक्षत्रों के विस्थापन की प्रक्रियाएं हैं। विज्ञान में ग्रहों की जो परिभाषा है, वह पौराणिक आख्यानों की अवधारणा से भिन्न हैं। पुराणों में सूर्य-चंद्रमा और राहु-केतु भी ग्रहों की कोटि में आते हैं, जबकि विज्ञान राहू व केतु को पिंड मानता है। राहू-केतु सिंह राशि की विशेष स्थिति से उत्पन्न पृथ्वी और चंद्रमा की छाया आकृतियां हैं। कहा भी गया है, ‘सिंहिका सुशुवे राहु ग्रहं चंद्रार्कमर्दनम्‘ अर्थात, अंतरिक्ष में सिंह राशि की उपस्थिति के कारण चंद्रमा 5 डिग्री के झुकाव पर स्थित है। गोया, कथित रूप से दानव राहू का मुंड काट दिए जाने पर भी न तो मस्तक और न ही कबंध (धड़) संज्ञा शून्य हुए।

चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा या सूर्य को ढंक देने वाली छाया की गोल आकृति को राहू-मुंड और चंद्रमा या पृथ्वी की ओट में पड़ने वाली लंबी छाया को धड़ अर्थात केतु मान लेने से इन छाया गृहों की विज्ञान-सम्मत मान्यता पुष्ट होती है।

यही कारण है कि समुद्र-मंथन से प्राप्त अमृत के वितरण क्रम में राहू द्वारा अमृत पी चुकने के कारण विष्णु द्वारा उसका सिर धड़ से पृथक कर दिए जाने के पश्च्यात भी मृत्यु नहीं होती है। सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा की छाया या चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया का पड़ना ही वह रहस्य है, जो राहू की मृत्यु नहीं होने देता है। हां, उक्त छाया से ही सूर्य व चंद्रग्रहणों का अस्तित्व है, जो पूर्णिमा व अमावस्या के दिन दृष्टिगोचर होता है।

कुंभ का विज्ञान

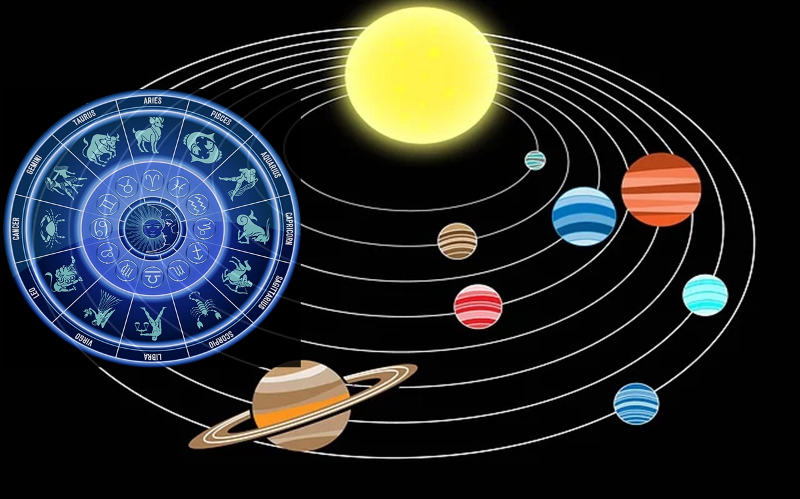

सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और गुरु के साथ शनि की विशेष स्थिति प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के कुंभ व सिंहस्थ की तिथि सुनिश्चित रहती है। इस तिथि को एक स्थान पर आने में 12 वर्ष लगते हैं। इसी तथ्य को स्थापित करने की दृष्टि से बारह दिव्य दिवस का समय लगता है। वेगनर ने पृथ्वी की उत्पत्ति की जानकारी देने के क्रम में पेंजिया की स्थिति को अपने मानचित्र में दक्षिण ध्रुव में दर्शाया है। वस्तुतः प्री कैम्ब्रियन युग में भूमंडल में जल-थल भाग दक्षिणी ध्रुव में इकट्ठे थे। इस कालखंड में भारतीय महाद्वीप भी दक्षिण ध्रुव के एकदम निकट था। इससे संकेत मिलता है कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक भी दक्षिण ध्रुव के निकट रहे होंगे। उस कालखंड में वहां छह माह का दिन और छह माह की रात हुआ करते थे। आज भी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में छह माह की रात्रि और छह माह के ही दिवस होते हैं। इस तरह से 12 दिन और 12 रात अर्थात छह रात और एक दिन का गुणा-भाग करने से जो योगफल निकलता है, वह 12 वर्ष का होता है। स्पष्ट है, वेगनर की यह खोज पुराणों में दर्ज कूर्मावतार में उल्लेखित समुद्र-मंथन की कथा को विज्ञान के संदर्भ में पुष्टि करती है।

समुद्र मंथन की कालावधि

संस्कृत ग्रंथों में दर्ज ऐतिहासिक घटनाओं को इसलिए इतिहास सम्मत पश्च्यात विद्वान और वामपंथी नहीं मानते, क्योंकि उनमें तिथियों अर्थात दिनांकों का उल्लेख नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना ही नहीं, हम अपने ईश्वरीय अवतारों का भी जन्म-दिन मनाते हैं। वास्तव में समुद्र-मंथन की घटना चाक्षुष मन्वन्तर में घटित हुई, परंतु पंचांग की प्रविश्टियों के आधार पर दशावतार जयंतियों की मास व तिथियों का उल्लेख एक तरफ भारतीय ज्योतिश विज्ञान की समृद्ध परंपरा से साक्षात्कार कराता है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक चतुर्युग में इन अवतारों की निश्चित तिथि-मास की निरंतर पुनरावृत्ति की भी पुष्टि होती है। तद्नुसार वैवस्त मन्वन्तर के अट्ठाईसवें कलियुग की गणना यह संकेत देती है कि इस मन्वन्तर की सतयुग में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन कूर्मावतार का अवतरण और समुद्र-मंथन परियोजना की शुरूआत एक साथ, एक ही दिन हुई। तत्पश्चात पूर्णिमांत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, अर्थात अमांत आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन देव व दानवों को चरम लक्ष्य के रूप में अमृत की प्राप्ति हुई। इस प्रकार समुद्र-मंथन कुल 12 दिन-रात चला। मानव वर्ष के अनुसार इसे ही 12 वर्ष माना गया है।

कुंभ में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों का महत्व

अमृत-कलश की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ने इन्द्र पुत्र जयंत की रक्षा की थी। सूर्य ने अमृत घट को फूटने से, चंद्र ने गिरने से और बृहस्पति ने दानवों के हाथ में जाने से बचाया था। इसीलिए कुंभ पर्व का आयोजन बृहस्पति, सूर्य व चंद्र के आकाशीय योग के अनुसार होता है। समुद्र-मंथन की कथा में बृहस्पति, कुंभ और 12 की संख्या महत्वपूर्ण है।

पुराणों में बृहस्पति को देवताओं का गुरू माना गया है, लेकिन वास्तव में वह सौर मंडल का एक ग्रह है, वह भी सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति को नक्षत्र मंडल यानी कुल 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में करीब 12 वर्ष लगते हैं, जबकि वास्तव में ये होते 11.86 वर्ष हैं। बृहस्पति के इसी सूर्य-परिभ्रमण काल के आधार पर भारत में प्राचीन काल में शक व विक्रम संवतों के भी प्रचलन से पहले, बार्हस्पत्य संवत्सर की काल गणना अस्तित्व में थी। बार्हस्पत्य संवत्सर के दो चक्र थे। एक 12 वर्ष का और दूसरा 60 वर्ष का चक्र। पहला चक्र बृहस्पति के 12 राशियों में होने वाले भ्रमण पर आधारित था, इसलिए उसके वर्षों का महाचैत्र, महावैशाख और माहों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन नाम दिए गए थे।

महाकुंभ का मेला ग्रह योग पर आधारित है। बृहस्पति को राशीचक्र का वस्तुतः सूर्य का एक चक्कर लगाने में मोटे तौर से 12 वर्ष लगते हैं। गोया, कुंभ मेले 12 साल के अंतराल से आयोजित होते हैं। अमृत-घट प्राप्ति के लिए देव-दानव संग्राम 12 वर्षों तक चला। ये 12 वर्ष 12 वर्षीय बार्हस्पत्य संवत्सर के द्योतक हैं। अमृत-कलश से बूंदें भी 12 स्थलों पर छलकी थीं। अपनी सटीक काल-गणना से भारतीय मनीषियों ने यह भी ज्ञात कर लिया था कि बृहस्पति को राशि चक्र का एक चक्र पूरा करने में वस्तुतः 11 वर्ष और करीब 315 दिन लगते हैं। इस प्रकार 84 साल में एक साल का अंतर पड़ जाता है। इस गुणनफल के हिसाब से छह कुंभ तो 12 वर्षों के अंतराल से होंगे, लेकिन सातवां कुंभ 11 वर्ष बाद आ जाएगा।

समुद्र-मंथन का स्थान

क्षीरसागर का पानी अपने विशिष्ट गुणों के कारण बेहद उपयोगी रहा है। भारत का केरल तट क्षीरसागर की प्रायोगिक भूमि रहा है। समुद्र-मंथन के लिए आधार भूमि होना जरूरी है। इस दृष्टि से यदि केरल तट पर देवों का समुदाय था तो लंका से अफ्रीका तक दैत्यों का समुदाय उपस्थित था। वस्तुतः देव संस्कृति मंत्र, तंत्र और अध्यात्म प्रधान थी, इसके विपरीत असुर भौतिकवादी थे। मंथन से अमृत-कलश प्राप्त हुआ तो देवता सबसे पहले उत्तर दिशा में गोदावरी के तट पर त्र्यम्बकेश्वर (नासिक) पहुंचे। सबसे पहले यहीं कलश से अमृत की बूंदें छलकीं। नासिक के बाद भागते देव पूर्व की ओर अवन्तिका (उज्जैन) आए। यहां क्षिप्रा के तट पर छीना-झपटी में कुछ बूंदें टपकीं। यहां से संघर्षरत देव-दानव हरिद्वार पहुंचे। यहां भी अमृत कलश छलका। तत्पष्चात देव-दानव पश्चिम की ओर बढ़ते हुए प्रयाग पहुंचे। यहां भी बूँदें गिरीं। इस तरह पृथ्वी पर चार और स्वर्ग में आठ स्थलों पर अमृत-घट छलकने से बूंदें गिरीं। धरती पर तो कुंभ मेले लगने से समुद्र-मंथन की गाथा अमर है, लेकिन स्वर्ग में जिन आठ स्थलों पर अमृत-बूंदें गिरीं, वे किस अवस्था में हैं, कोई नहीं जानता। इस तरह से समुद्र-मंथन और कुंभ दोनों ही वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं।