भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा है। बीते सात-आठ दशकों में उसने समाज की ऐतिहासिक चेतना, सांस्कृतिक स्मृति और राष्ट्रीय आत्मबोध के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई है। जिस समाज का बड़ा वर्ग इतिहास को पुस्तकों के बजाय दृश्य माध्यमों से ग्रहण करता हो, वहाँ सिनेमा एक प्रकार का दृश्य इतिहास बन जाता है। यही कारण है कि सिनेमा की भूमिका केवल रचनात्मक नहीं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक भी हो जाती है।

दुर्भाग्यवश, भारतीय सिनेमा ने इस दायित्व का निर्वहन संतुलित और निष्पक्ष ढंग से नहीं किया। इतिहास को सत्य के बहुआयामी संदर्भों में प्रस्तुत करने के बजाय, उसे एक विशेष वैचारिक दृष्टि के अनुरूप ढालने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। दीर्घकालीन वैचारिक दासता के प्रभाव में स्वदेशी गौरव उपेक्षित हुआ और आक्रांताओं से जुड़ी कथाओं को बार-बार मानवीय, उदार और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया। यह प्रवृत्ति केवल अतीत की व्याख्या को नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चेतना को भी प्रभावित कर रही है।

हाल ही में अभिनेता सुनील शेट्टी द्वारा उठाया गया प्रश्न “बाबर और अकबर पर ही बार-बार फिल्में क्यों बनती हैं?” किसी व्यक्तिगत असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। यह उस व्यापक सामाजिक प्रश्न का स्वर है, जो लम्बे समय से भारतीय समाज के भीतर दबा हुआ था। यह प्रश्न इस बात से जुड़ा है कि क्यों सिनेमा बार-बार आक्रांताओं की गाथाओं में मानवीयता खोजता है, जबकि स्वदेशी सभ्यता, विज्ञान, शौर्य, प्रतिरोध और आत्मसम्मान के असंख्य अध्याय या तो धुन्धले कर दिए जाते हैं या पूरी तरह विस्मृत कर दिए जाते हैं। इस वैचारिक असन्तुलन का सीधा प्रभाव नई पीढ़ी की ऐतिहासिक समझ और राष्ट्रीय चेतना पर पड़ रहा है।

आक्रांताओं का मानवीकरण और ऐतिहासिक सत्य का विलोपन

भारतीय सिनेमा ने मध्यकालीन आक्रांताओं के चित्रण में एक प्रकार की चयनात्मक सहानुभूति विकसित की है। _मुग़ल-ए-आजम_ से लेकर _जोधा-अकबर_ जैसी फिल्मों में मुगल शासकों को न्यायप्रिय, उदार और प्रेमी हृदय वाले शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया। अकबर को ‘धर्मनिरपेक्ष सम्राट’ के रूप में चित्रित करते हुए जज़िया कर, मन्दिर विध्वंस, धार्मिक दमन और जबरन रूपान्तरण जैसे ऐतिहासिक तथ्यों को या तो गौण कर दिया गया या पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया।

तारीख़-ए-फ़रिश्ता_ और _मासिर-ए-आलमगीरी_ जैसे समकालीन स्रोत इन नीतियों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं, पर सिनेमा ने इन कड़वे सत्यों को ‘गंगा-जमुनी तहज़ीब’ के रोमानी आवरण में ढँक दिया। यहाँ समस्या केवल तथ्यों को छिपाने की नहीं है, बल्कि नैतिकता के उलट जाने की है। जहाँ अत्याचार ‘प्रशासनिक निर्णय’ बन जाता है और प्रतिरोध को ‘कट्टरता’ कहकर हाशिये पर धकेल दिया जाता है।

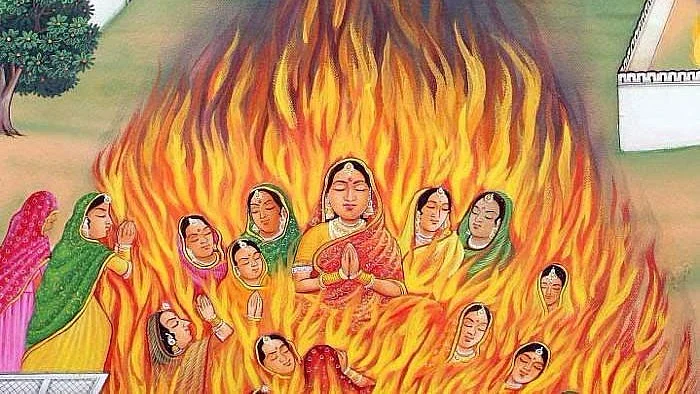

क्रूरता का एस्थेटिक संस्करण और जौहर का अवमूल्यन

_पद्मावत_ जैसी फिल्मों में आक्रांताओं की संरचनात्मक हिंसा को जानबूझकर दृश्य-वैभव के नीचे दबा दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की हरम-प्रथा, गुलामी और लूट को भव्य फ्रेमों में प्रस्तुत कर क्रूरता को सौंदर्य का रूप दे दिया गया।

जौहर

जो चित्तौड़ और रणथम्भौर की वीरांगनाओं का आक्रांताओं की कामुक हिंसा के विरुद्ध सामूहिक आत्मिक प्रतिरोध था, को केवल पितृसत्तात्मक त्रासदी के रूप में सीमित कर दिया गया। वास्तव में यह स्त्री-स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा का अडिग निर्णय था। इसे कमतर दिखाकर स्वदेशी प्रतिरोध की गरिमा को गम्भीर क्षति पहुँचाई गई।

ज्ञान परम्परा और बौद्धिक नरसंहार की अनकही कथा

भारत की पहचान केवल युद्धों से नहीं, बल्कि उसकी ज्ञान-परम्परा से निर्मित हुई थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उस सभ्यता के प्रतीक थे, जिसने संसार को गणित, चिकित्सा, खगोल और दर्शन की दिशा दी। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा का विध्वंस मानव इतिहास के सबसे बड़े बौद्धिक नरसंहारों में से एक था। महीनों तक जलती पांडुलिपियाँ भारत की संचित बौद्धिक सम्पदा थीं।

तिब्बती ग्रंथ _पग सम जोन संजंग_ इस विनाश की पुष्टि करते हैं, पर आश्चर्य यह है कि भारतीय सिनेमा ने इस सांस्कृतिक हत्या को कभी अपने कथानक का केन्द्र नहीं बनाया। जब यूरोप अंधकार युग में डूबा था, तब आर्यभट्ट, सुश्रुत और वराहमिहिर जैसे विद्वान भारत में ज्ञान के दीप जला रहे थे। यह गौरवशाली सत्य आज भी पर्दे की प्रतीक्षा कर रहा है।

विजयनगर साम्राज्य : मौन किया गया वैभव

विजयनगर साम्राज्य भारतीय इतिहास की सर्वाधिक समृद्ध सभ्यताओं में से एक था, किन्तु सिनेमा की स्मृति से लगभग अनुपस्थित है। कृष्णदेवराय के शासन में हम्पी विश्व के समृद्ध नगरों में गिना जाता था। _आमुक्तमाल्यदा_ जैसे ग्रंथ उस वैभव के साक्ष्य हैं।

1565 के तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का योजनाबद्ध विध्वंस किया गया जिसके अंतर्गत मन्दिरों में लूट, नगरों का दहन और स्त्रियों का अपहरण आदि एक सांस्कृतिक प्रलय था। यह कथा सिनेमा के लिए एक भव्य महाकाव्य बन सकती थी, पर आज तक उस पर मौन बना हुआ है।

मौर्य, चोल और गुप्त : अधूरी स्मृतियाँ

मौर्य साम्राज्य पर बनी फिल्मों में अशोक का पश्चाताप प्रमुख रहा, पर चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा यूनानी आक्रमणकारियों को पराजित कर अखण्ड भारत की नींव रखना और चाणक्य की कूटनीति को पर्याप्त स्थान नहीं मिला।

इसी प्रकार चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति जिसने हिन्द महासागर को चोल प्रभाव में ला दिया वह आज भी समुचित सिनेमाई प्रस्तुति की प्रतीक्षा में है।

गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, सिनेमा में लगभग अनुपस्थित है। समुद्रगुप्त की विजय यात्राएँ, चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का न्याय-तंत्र और कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीड़ की विजयी गाथाएँ _प्रयाग प्रशस्ति_ और _राजतरंगिणी_ जैसे ग्रंथों में सुरक्षित हैं, पर पर्दे पर नहीं।

प्रतिरोध की गाथाएँ और विस्मृत नायक

बप्पा रावल और गुर्जर-प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों को सिन्ध से आगे बढ़ने से रोका। 1178 में रानी नायकी देवी ने कयाद्रा के युद्ध में मुहम्मद गोरी को पराजित किया। एक विधवा रानी, बालक को गोद में लिए रणभूमि में उतरी। यह इतिहास सिनेमा के लिए प्रेरणादायी था, पर उपेक्षित रहा।

लचित बोरफुकन, सुहेलदेव, राणा सांगा, हरि सिंह नलवा, बिरसा मुंडा जैसे नायक राष्ट्रीय चेतना के स्तम्भ हैं, पर उन्हें प्रायः ‘क्षेत्रीय’ कहकर सीमित कर दिया गया।

वर्गीय नैरेटिव और शिक्षा का उपहास

राजपूतों और मराठों को अक्सर क्रूर जमींदार के रूप में दिखाया गया, जो औपनिवेशिक ‘डिवाइड एंड रूल’ नीति का सिनेमाई विस्तार प्रतीत होता है।

गुरुकुल व्यवस्था को हास्य का विषय बनाया गया, जबकि मिशनरी शिक्षा को प्रगतिशील बताया गया। यह उस सभ्यता के साथ अन्याय है, जिसने शून्य और दशमलव संसार को दिए।

सकारात्मक संकेत और आगे की दिशा

हाल के वर्षों में केसरी, तान्हाजी, 83 और सरदार उद्हाम जैसी फिल्मों ने यह सिद्ध किया है कि दर्शक सत्य, स्वाभिमान और यथार्थ से जुड़ी कहानियाँ देखना चाहते हैं।

स्मृति की पुनर्स्थापना का समय

सिनेमा आने वाली पीढ़ियों के लिए दृश्य दस्तावेज है। यदि यह दस्तावेज विकृत होगा, तो चेतना भी भ्रमित होगी। नालंदा की पांडुलिपियाँ, चोलों के पोत, गुप्त विज्ञान और विजयनगर का वैभव भारत की जीवित आत्मा हैं। इतिहास का अपसारण पूर्वजों के बलिदान का अपमान है। यह समय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का है और वास्तविक नायकों को पर्दे पर लाने का समय है।

–अखिलेश चौधरी