सरकार अगर लघु उद्योगों को व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण दें, बिजली-सड़क- पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराएं तो उद्योगपति भी व्यवसाय को पूरे मन से कर सकेंगे| लघु उद्योग अगर शक्तिशाली बनता है, विकसित होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे| हमारे देश का खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त हो सकेगा|

भारत का एक वैभवशाली इतिहास रहा है| हज़ारों सालों तक भारत एक सर्वगुण संपन्न देश के रूप में विख्यात था| गणित, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला, उद्योग जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी था| इसलिए, दुनियाभर के सभी देशों को भारत के प्रति एक आकर्षण था|

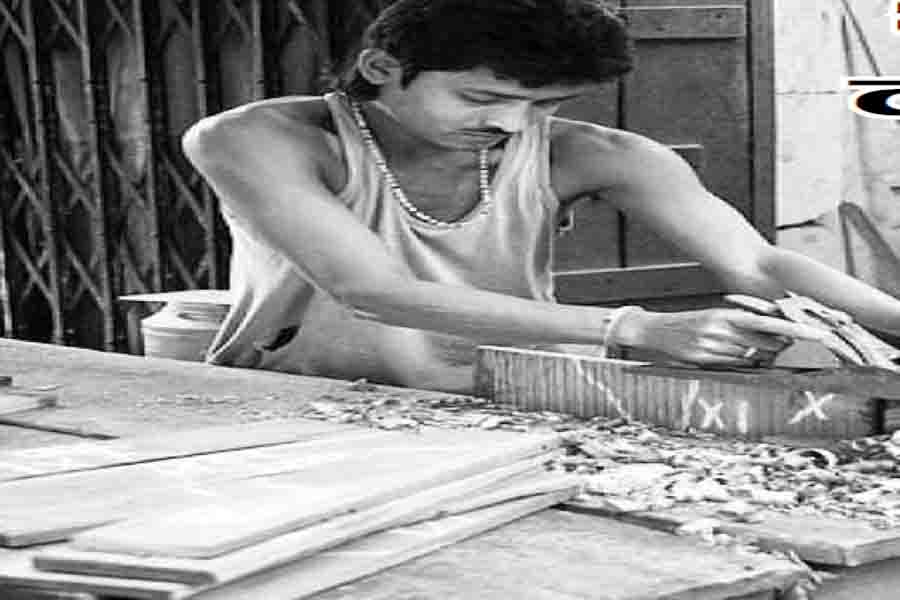

भारत में तैयार होने वाली वस्तुएं उच्च गुणवत्ता की होती थीं| इसलिए विश्व बाजार में उनकी मांग सदा बनी रहती थी| भारत को एक संपन्न और बलशाली राष्ट्र बनाने में, देश भर में फैले लघु उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका थी| कोई दो हज़ार साल पहले, विश्व के सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) में भारत का योगदान ३३% था| आगे चल कर भारत पर कई आक्रमण हुए| देश विदेशियों के कब्जे में चला गया| इसका भारतीय उद्योगों पर बहुत गंभीर परिणाम हुआ| इसके बावजूद १८हवीं सदी के आरंभ तक यह योगदान लगभग २२.६% तक था| भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व आने के बाद, देश में उद्योग-धंधों में मंदी आने लगी और वे चौपट होने लगे| विश्व के सकल घरेलू उत्पाद पर भारत का वर्चस्व समाप्त हो गया| भारत से कच्चा माल निर्यात कर, इंग्लैंड से तैयार माल आयात होने लगा| अंग्रेजों ने हमारे देशी उद्योग-धंधों का बहुत नुकसान किया| अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारत के लघु उद्योगों का आत्मविश्वास समाप्त हो गया| जब अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से देश को स्वतंत्रता मिली, तब तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान ३.५% तक गिर चुका था|

अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में तथा उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई| मानव की जगह मशीनों ने ले ली| छोटे-छोटे उद्योग पिछड़ते गए और उनके स्थान पर बड़े उद्योग आ गए| इसका परिणाम भारत के लघु उद्योग पर भी हुआ| एक समय अपनी समृद्धि के शिखर पर रहते हुए अपनी गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को दुनिया भर में निर्यात करने वाला भारत, इस समय तक केवल तैयार माल आयात करने वाला एक उपभोक्ता देश बन चुका था| देखा जाए तो, स्वतंत्रता के बाद यह स्थिति बदल जानी चाहिए थी| किन्तु भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने साम्यवाद की ओर झुकने वाला समाजवाद अपनाया और देसी उद्योग-धंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया| हमारे कृषि प्रधान देश में कृषि को अत्यधिक महत्व दिया गया| इसमें कुछ गलत नहीं था| किन्तु भारतीय उद्योगों और उनके विकास को अनदेखा करना, एक बहुत बड़ी भूल थी| जिस उद्योग ने एक समय समृद्धि का स्वर्णयुग देखा था, और जो कई सदियों की गुलामी के कारण मृतप्राय हो चुका था, उसमें एक नए प्राण फूंकने की सख्त आवश्यकता थी| लेकिन हुआ ठीक विपरीत| भारतीय उद्योग फिर उड़ान नहीं भर सका| उस पर, स्वतंत्र भारत की नई सरकार की नीति थी कि उद्योग-धंधे करना केवल सरकार का अधिकार है और किसी भी कीमत पर उन्हें निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा| देश में कोई भी उद्योग लगाने के लिए हजारों अनुमतियां, परमिट, लाइसेंस, मुश्किल नियम और शर्तों को पूरा करना, सब अनिवार्य कर दिया गया| नया उद्योग लगाने के लिए इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने में ही उद्योगपति का दम निकल जाता था|

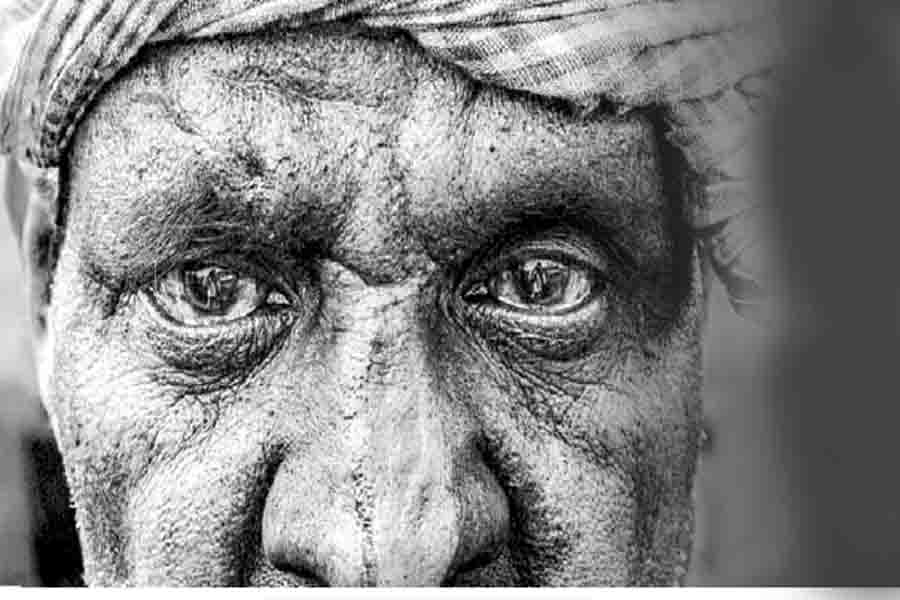

हर जगह परमिट राज और उससे उपजे भ्रष्टाचार के कारण, लघु उद्योगपति पूरी तरह से हताश हो गए| लघु उद्योगों के लिए पोषक वातावरण कभी मिल ही नहीं सका| आम भारतीय व्यक्ति की व्यापार उद्योग करने की वृत्ति ही समाप्त हो गई| परिणामस्वरूप भारतीय युवा नौकरी प्राप्त करने में ही धन्यता मानने लगे| साथ ही, एक ऐसा अधिकारीवर्ग (ब्यूरोक्रेसी) पैदा हुआ जो व्यापारी-उद्योगपतियों को मानता था| उद्योगों को समाप्त करने की एक होड़ सी लग गई| नए-नए कायदे-कानून, पेचीदा कर प्रणाली के कारण औद्योगिक क्षेत्र का सारा नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में चला गया| इसका अप्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि उद्योग को ऊंचाई पर ले जाना तो अलग रहा, उद्योगपति की सारी ऊर्जा केवल उद्योग को जैसे-तैसे जिंदा रखने में खर्च होने लगी| उद्योग बढ़ाना, उत्पादन का स्तर सुधारना, अनुसंधान एवं विकास (R&D) जैसी मूलभूत बातों से उद्योगपति का ध्यान हट गया| इसके कारण भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधरने की गति कम हो गई| दुनिया के बाजार से भारतीय उद्योगपति पूरी तरह से बाहर हो गया| उसका प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास समाप्त हो गया|

दूसरे महायुद्ध के बाद सभी जगह मंदी का दौर था| १९५० के बाद दुनिया भर के उद्योग-धंधे तेजी से बढ़ने लगे| विकासशील देश भी इसमें पीछे नहीं थे| लेकिन भारत की विकास दर दुनिया के अन्य विकासशील देशों की तुलना में १.५% कम ही रही| दूसरे विश्व युद्ध में जल कर राख हो चुका जापान हो या मित्र राष्ट्रों के वर्चस्व में दबा जर्मनी हो, इन देशों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में की गई प्रगति सचमुच अतुलनीय है| प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने देश को आगे ले जाने का कार्य वहां के लघु उद्योगपतियों ने किया| जबकि इसी दौरान स्वतंत्र होने वाला भारत, उद्योग क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया| विशेषकर लघु उद्योगपतियों का आत्मविश्वास समाप्त होने के कारण वे भी दिशाहीन हो गए| भारत आर्थिक रूप से दुर्बल हो गया|

८० के दशक में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई| विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया| देश का सोना विश्व बैंक के पास गिरवी रखने की नौबत आ गई| इसी के कारण भारत के सत्ताधारियों के लिए देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलना अपरिहार्य हो गया| १९९१ में नरसिंह राव सरकार ने उदार आर्थिक नीति का निर्णय लिया और देश के उद्योगों को एक नई संजीवनी मिल गई| इसके बाद भी, नीतियों के निर्धारण में केवल बड़े उद्योगों के ही विचार लिए जाते थे| लघु उद्योगों को अब भी कोई स्थान नहीं मिल पाया था| बड़े उद्योगों को ध्यान में रख कर ही औद्योगिक नीतियां और कानून बनाए जाते थे| इसके भी दुष्परिणाम लघु उद्योगों को भुगतने पड़े| बड़े उद्योग आर्थिक रूप से और संसाधनों के मामले में भी अधिक सक्षम होते हैं| उनमें सरकारी नीतियों में होने वाले बदलावों को झेलने की और उन्हें लागू करने की क्षमता होती है| लेकिन लघु उद्योगों पर यह बात लागू नहीं होती| कई बार सरकारी तंत्र यह भूल जाता है कि नीतियों में बार-बार बदलाव से लघु उद्योग संकट में पड़ जाता है| इसलिए उदारीकरण के युग में भी लघु उद्योग बहुत बड़ी उड़ान नहीं भर सका|

बीते २० वर्षों में भारतीय उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है| किन्तु इस प्रगति का केंद्रबिंदु सूचना प्रौद्योगिकी रहा है| उत्पादन क्षेत्र, जिसमें अधिकतर लघु उद्योग काम करते हैं, की उतनी तेजी से प्रगति नहीं हो सकी|

जब भारत इन सारे बदलावों का सामना कर रहा था, तब एक और देश था जिसने आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया| वह देश था चीन| चीन ने अपना सारा जोर उत्पादन क्षेत्र पर लगा दिया| दुनिया भर के विकसित देशों के सफल उद्योगों को अपने यहां निवेश का न्यौता दिया और चीन में छोटे-बड़े कई उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो गए| उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और उसके लिए आवश्यक सारी मूलभूत सुविधाएं खड़े करने में चीन ने अपना सारा ध्यान लगा दिया| दुनिया भर की प्रमुख उत्पादन कंपनियों ने अपनी बड़ी-बड़ी उत्पादन परियोजनाएं चीन में खड़ी कीं| इसी के कारण आज चीन विश्व उत्पादक (ग्लोबल मैन्युफैक्चरर) देश बन चुका है| वहीं, नई आर्थिक नीति को स्वीकार करने के बाद उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत विफल रहा|

२०१४ में केंद्र में मोदी सरकार स्थापित हुई| देश की अर्थनीति का पुनर्विचार करते समय यहां के उद्योग क्षेत्र को महत्व देने की नीति प्रधान मंत्री मोदी ने अपनाई| उन्होंने इस बात को जाना कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए और रोज़गार के निर्माण के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है| २०१६ में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लघु उद्योगों की संख्या ३.५ करोड़ के लगभग है| देश के सकल घरेलू उत्पाद में लघु उद्योगों का योगदान ४०% है| कुल निर्यात में भी लघु उद्योगों का योगदान लगभग इतना ही है| लघु उद्योगों के माध्यम से देश के लगभग ८ से १० करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलता है| देश की जनसंख्या में से लगभग ४० से ५० करोड़ जनता का जीवन लघु उद्योगों पर निर्भर है| इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र के बाद रोज़गार देने वाला सब से बड़ा माध्यम, लघु उद्योग ही है| देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और देश की रोज़गार निर्माण करने की क्षमता को विकसित करने के लिए, लघु उद्योगों का विकास होना बहुत आवश्यक है| यह बात आज देश की वर्तमान सरकार अच्छी तरह से समझती है| इसीलिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया है| दुनिया भर के प्रसिद्ध ब्रैंड भारत में उत्पादन करें, इस उद्देश्य से सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं| इसके लिए देश की औद्योगिक और आर्थिक नीतियों में जरूरी लचीलापन लाया जा रहा है| इसलिए दूरसंचार कंपनियों में एप्पल, लक्जरी कारें बनाने वाली कुछ बड़ी कंपनियां, रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां आदि ने अपनी उत्पादन परियोजनाएं भारत में शुरू की हैं| इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में और भी कई अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं भारत में आएंगी| कुल मिला कर यह कार्यक्रम सफल होता हुआ नजर आ रहा है| इसका फायदा कई पूरक लघु उद्योगों को भी जरूर मिलेगा| लेकिन वह सीमित है|

मेक इन इंडिया का सब से बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें भारतीय लघु उद्योगपतियों का क्या स्थान है? क्या भारतीय ब्रांड वैश्विक बाजार में अपनी पैठ जमा सकेंगे? इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने का समय आ गया है| मेक इन इंडिया अत्यंत महत्वाकांक्षी तथा भारत को पुन: वैभव दिलाने वाला प्रकल्प है| लघु उद्योगपतियों की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है| इस योजना पर अमल करते समय इसके विविध अंगों पर विचार होना आवश्यक है| इस संदर्भ में हम चीन के कामों की पड़ताल करेंगे| योजना में विविध बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन भारत में निर्मित कर विभिन्न देशों में निर्यात होना अपेक्षित है| इससे देश की निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी ही, देश में रोजगार भी बड़े पैमाने पर निर्मित होगा| मेक इन इंडिया की सफलता के लिए भारतीय लघु उद्योगों का बड़े पैमाने पर योगदान होना आवश्यक है|

दुनिया भर में चीन द्वारा उत्पादित माल ही बेचा जा रहा है| लेकिन चीनी कंपनियों द्वारा तैयार माल को कभी पहली पसंद नहीं दी जाती| इसलिए चीन को विकासशील या अविकसित देशों के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है| इसका मुख्य कारण है चीनी माल की गुणवत्ता| अत्यधिक उत्पादन क्षमता वाले कारखाने चीन में स्थापित किए गए परंतु माल की गुणवत्ता की ओर चीन ने ध्यान नहीं दिया| अंतरराष्ट्रीय बै्रंड की वस्तुओं की नकल करने पर चीनी ऊत्पादकों ने जोर दिया| चीन ने स्वयं की तकनीक को विकसित करने या स्वयं के तंत्रज्ञान के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया| परिणाम यह हुआ कि चीन के माल का स्तर दोयम ही रहा| यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है| भारतीय ब्रैंड की वस्तुएं जब दुनिया भर के बाजारों में धड़ल्ले से बिकनी शुरू हो जाएंगी, तभी मेक इन इंडिया सही अर्थों में सफल होगा| क्या ऐसा संभव है? इस प्रश्न का उत्तर हां में देना फिलहाल तो मुश्किल है| दुनिया के बाजार में उतरने के बाद, भारतीय उत्पादकों को विश्व भर के प्रसिद्ध ब्रैंड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है| बाजार में बने रहने के लिए विश्व स्तर की गुणवत्ता वाले उत्पादन तैयार करने होंगे|

विश्व स्तर की गुणवत्ता का क्या अर्थ है, उसके मापदंड क्या हैं, यह सब जानना भारतीय लघु उद्योगपतियों के लिए आवश्यक है| इसके बिना वे अपने उत्पादनों की गुणवत्ता कैसे सुधार पाएंगे? अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना और अपने माल का निर्यात करना तो बहुत आगे की बातें हैं| वैसे केंद्र सरकार के नियंत्रण की भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) संस्था कार्यरत है, विविध वस्तुओं के लिए मानक तैयार करती है| किन्तु यह कहना गलत न होगा कि इस संस्था द्वारा तैयार किए गए मानक, विश्व मानकों की तुलना में बहुत पीछे हैं| कई उत्पादनों के मानक तो कई दशक पुराने हैं| इन मानकों के उत्पादनों को प्रमाणित करने के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है| लेकिन हमारे देश की प्रयोगशालाओं की हालत खस्ता है| ये सब लालफीताशाही के मकड़जाल में अटकी हुई हैं| इसलिए इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित वस्तुओं का दुनिया के बाजार में टिक पाना लगभग असंभव है|

ऐसी स्थिति में भारतीय लघु उद्योगपति के पास बहुत सीमित विकल्प हैं| उसे अपने उत्पादों को अमेरिका और यूरोप की प्रयोगशालाओं में भेज कर प्रमाणित कराना पड़ता हैं| लेकिन यह इतना आसान नहीं होता| पहले तो उनके मानकों को प्राप्त करना ही कठिन है| उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है| उत्पादन में बदलाव करना पड़ता है| उत्पादन विदेशी प्रयोगशाला में भेज कर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है| इस सब में लाखों की विदेशी मुद्रा खर्च होती है| देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है| उदाहरण के लिए देखें तो, एयर कंडीशनिंग क्षेत्र के उत्पादनों को अमेरिका का प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कम से कम २० से ३० लाख रूपये प्रति उत्पादन का खर्च आता है| इन प्रमाणपत्रों की वैधता केवल एक वर्ष की होती है| इसलिए यही प्रक्रिया हर साल करनी पड़ती है| अगर दुर्भाग्य से कोई उत्पादन अस्वीकार होता है तो यही प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है| उसके लिए फिर शुल्क भरना पड़ता है| कुल मिला कर यह सारी प्रक्रिया जटिल और खर्चीली होने के कारण भारतीय उद्योगपति उस रास्ते पर जाने से कतराते हैं|

अमूमन यही स्थिति अन्य उत्पादों के मामले में भी है| इसलिए अपने उत्पादों को विदेश से प्रमाणित करने की वृत्ति हमारे उद्योगपतियों में मुश्किल से दिखाई देती है| परिणामस्वरूप भारतीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का दुनिया के बाजार में टिकना मुश्किल होता है| अगर भारतीय मानकों का दर्जा बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उन्हें सामयिक किया जाए और भारत में ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस प्रयोगशालाएं खोली जाएं, तो यह सूरत बदल सकती है| देश में ही वस्तुओं का प्रमाणन शुरू होने से, प्रमाणन का खर्च, विदेशी प्रमाणन की तुलना में २५ से ३०% तक गिर सकता है| इससे कई लघु उद्योगपति अपने उत्पाद देसी प्रयोगशालाओं से प्रमाणित कराने लगेंगे| फिर स्वाभाविक रूप से हमारे उत्पादनों का दर्जा भी विश्व बाजार के उत्पादों के समकक्ष हो जाएगा और फिर उनसे प्रतिस्पर्धा करना उतना कठिन न होगा| इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भारतीय जनता के लिए उपलब्ध हो सकेंगे| बहुत बड़े पैमाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी|

इस दिशा में काम होना बहुत आवश्यक है| लेकिन ये काम कौन करेगा? सरकार या उद्योग? थोड़े प्रयासों से इसका मार्ग निकल सकता है| हर उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले उत्पादकों की अपनी-अपनी संस्थाएं होती हैं| अपने क्षेत्र में नई तकनीक लाने के लिए, उत्पादनों का दर्जा बेहतर करने के लिए ये संस्थाएं सदा कार्यरत रहती हैं| दुनिया भर की प्रदर्शनियों में जाना, वहां की नई तकनीकों को लाना, ऐसे काम ये संस्थाएं करते रहती हैं| लेकिन ये प्रयास अधूरे हैं| भारत सरकार को इन संस्थाओं के साथ भागीदारी कर इस विषय में कोई योजना तैयार करनी होगी|

मानक तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना तो आवश्यक ही होता है कि ये मानक विश्व स्तर के हों| साथ ही इन मानकों में समय-समय पर सुधार करते रहना भी आवश्यक होता है| ये तभी संभव है जब उस हर क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रयोगशील हों| इसीसे भारतीय उत्पादनों की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर होती रहेगी| सरकार को चाहिए कि वे उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करें ताकि लघु उद्योग भी अनुसंधान तथा विकास (R & D) को प्राथमिकता दें| फिलहाल लघु उद्योग इस विषय के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं|

दुनिया भर के वाहन आज यूरो मानकों के आधार पर प्रमाणित किए जाते हैं| आज ये मानक यूरो ६ स्तर तक पहुंच चुके हैं| इसी तर्ज़ पर हमारे देश में भारत मानकों की श्रुंखला तैयार की गई है जो भारत-४ स्तर तक पहुंच चुकी है और भारत-६ की तैयारी शुरू है| ये दमदार काम पुणे की संस्था दी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है| इन मानकों के हिसाब से वाहनों को प्रमाणित करने के लिए देश भर में इस संस्था की ओर से प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं| इसका बहुत बड़ा फायदा भारत के वाहन उद्योग को मिल रहा है| इसलिए आज भारतीय वाहन, दुनिया भर के वाहन उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं| इसी प्रकार के प्रयोग अन्य क्षेत्रों में होना भी आवश्यक है|

विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की शिखर संस्थाएं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थानों की मदद से नई नई तकनीक विकसित करने, मानक तैयार करने और उत्पादनों की जांच के लिए देश भर में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं खड़ी करने का कार्य कर सकती हैं| यदि सरकार द्वारा इस कार्य को नीतिगत और आर्थिक मदद दी जाती है तो यह कार्य बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है|

एयर कंडीशनिंग क्षेत्र की शिखर संस्था इश्रे और भारतीय विज्ञान संस्था ने इस प्रकल्प को तैयार करने का काम शुरू किया है| उनके ध्यान में आया कि इस प्रकल्प के लिए लगभग ७५ से १०० करोड रुपयों का खर्च होगा| एयर कंडीशनिंग उद्योग के विस्तार को देखते हुए यह कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है| इस प्रकार की परियोजना अगर शुरू होती है तो इसका बहुत बड़ा फायदा लघु उद्योगों को मिल सकेगा| २००२ में इस प्रकार एक प्रयोग करने का प्रयास भी हुआ था| लेकिन शायद कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तकों ने इस प्रयोग को विफल कर दिया और यह योजना कागज़ पर ही रह गई| इस परियोजना को फिर खड़ा करने के प्रयास तेज़ हो गए हैं|

लघु उद्योग भारती ने इस प्रकल्प के विषय में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से बातचीत की| यह चर्चा सकारात्मक रही और सरकार की प्रतिक्रया भी उत्साहवर्धक है| अन्य क्षेत्रों के मामले में भी इस प्रकार के प्रकल्प तैयार करने के लिए सरकार की ओर से सूचना दी गई है| जैसा हमने देखा कि किसी भी देश में अपने उत्पादों को बेचने के लिए वहां के मानकों के हिसाब से प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है| अमेरिका में वस्तु बेचने के लिए वहां की किसी प्रयोगशाला का प्रमाणपत्र आवश्यक होता है| उसी प्रकार यूरोप में यदि हमें अपनी वस्तु बेचनी हो तो वहां का प्रमाणपत्र आवश्यक है| यही नियम रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में भी हैं| चीन में भी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए वहां के मानकों के हिसाब से प्रमाणपत्र (सीसीसी) लेना अनिवार्य है| लेकिन, भारत में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है| उल्टा, भारत में विदेशों से प्रमाणित वस्तुओं की ज्यादा मांग रहती है|

भारत में इस मामले में हो रही उदासीनता के कारण किसी भी देश के उत्पादक अपने उत्पादों को आराम से भारत में बेच सकते हैं| इसी वजह से ,चीन अपना स्तरहीन माल भारत में डंप कर रहा है| भारतीय ग्राहक को इसे सस्ते में बेच दिया जाता है| बच्चों के खिलौने, मोबाइल, विद्युत् लाइटिंग और उसमें लगने वाले बल्ब आदि ऐसी वस्तुओं की फेहरिस्त बड़ी लंबी है| लेकिन, ये वस्तुएं तैयार करने वाले भारतीय लघु उद्योग इन चीनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते| ऐसे अनेक उद्योग आज बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं| इतना सब होकर भी सरकार के लिए चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है| विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ऐसा नहीं कर सकता| इसलिए, अगर भारत स्वयं के मानक तैयार करे, तो विदेशी वस्तुओं के लिए भारतीय प्रयोगशाला का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया जा सकता है| इससे प्रयोगशाला पर होने वाला खर्च भी वसूला जा सकेगा| सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत में स्तरहीन माल नहीं बेच सकेगी| इसी प्रकार के नॉन-टैरिफ बंधन लगा कर भारत अपने हितों की रक्षा भी कर सकेगा और विश्व व्यापार संगठन की शर्तों का उल्लंघन भी नहीं होगा|

अगर सरकार ने इस नीति पर अमल किया तो लघु उद्योग को इसका भरपूर फायदा होगा| संशोधन और विकास को प्रधानता देने के कारण भारतीय माल का दर्जा भी ऊपर उठेगा और भारत का नाम वैश्विक उत्पादक देश के रूप में लिया जाएगा| इस प्रक्रिया में लघु उद्योगों को भी खुद में कई बदलाव लाने पड़ेंगे| हजारों सालों की गुलामी के कारण आत्मविश्वास खो चुका लघु उद्योग आज बड़े सपने देखने से भी डरता है| उसे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करना होगा| दुनिया भर के सफल लघु उद्योगों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकतर उद्योग घर से ही शुरू हुए थे| वस्तु की गुणवत्ता और उद्योग की प्रतिबद्धता के कारण व्यवसाय फलता-फूलता जाता है| तब बड़े सपने देखे जा सकते हैं और धीरे- धीरे यही उद्योग एक सफल अंतरराष्ट्रीय ब्रैंड के रूप में बदल जाते हैं| भारतीय लघु उद्योग इसमें से बहुत कुछ सीख सकता है|

आज का भारतीय लघु उद्योगपति अनुदान और कर में छूट के पीछे भागता फिरता है| इसके कारण उनका विचारों का दायरा सीमित ही रहता है| बीते सात दशकों की जटिल कर-प्रणाली के कारण लघु उद्योगपतियों की स्वाभाविक वृत्ति कर-चोरी की रही है| इस वृत्ति के कारण देश का और लघु उद्योग का बहुत नुकसान हुआ है| शायद, वस्तु और सेवा कर के लागू होने के बाद इसमें बदलाव आ सकेगा| सरकार अगर लघु उद्योगों को व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण दें, बिजली-सड़क- पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराएं तो उद्योगपति भी व्यवसाय को पूरे मन से कर सकेंगे| लघु उद्योगपति समाज का महत्वपूर्ण अंग है| वह नौकरी के पीछे नहीं भागता बल्कि नौकरियां देता है| इस दृष्टिकोण से उसकी ओर देखना होगा| उद्योगों पर नियंत्रण करने के स्थान पर उद्योगों को संबल प्रदान करने की नीति अगर सरकार ने अपनाई तो इससे उद्योगपति भी बेझिझक अपना काम कर सकेंगे| लघु उद्योग अगर शक्तिशाली बनता है, विकसित होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे| हमारे देश का खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त हो सकेगा, इसमें कोई शक नहीं|