हक़ फिल्म में मुस्लिम समुदाय में व्याप्त तीन तलाक जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया गया है। यह फिल्म बड़े बेबाक तरीके से महिलाओं के हक को दर्शाती है। पुुरुषों की दमनकारी नीतियों पर अब मुस्लिम महिलाएं कुचली नहीं जाएंगी बल्कि अपने हक के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगी।

निर्देशक सुपर्ण वर्मा की फिल्म ‘हक़’ ने अपनी विषय वस्तु से दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बहुत दिनों के बाद मुस्लिम समुदाय में व्याप्त तीन तलाक जैसी कुरीति को केंद्र में रखकर इस फिल्म का निर्माण किया गया है। ‘हक़’ फिल्म 1985 के प्रसिद्ध शाहबानो केस से प्रेरित है, जिसमें माननीय अदालत ने स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों की रक्षा के लिए शाहबानों को गुजारा भत्ता देने की बात की थी। उस समय कठमुल्लाओं के दबाव में आकर राजीव गांधी की सरकार ने इस आदेश को संसद में पलट दिया और एक बार फिर मुस्लिम महिलाएं अपने ही समाज में दोयम दर्जे की नागरिक बन गईं। देखा जाए तो, सरकार का ये निर्णय भारतीय संविधान की मूल भावना जिसमें सभी नागरिकों (महिला-पुरुष) को समान अधिकार दिए गए हैं उसके विरुद्ध था, लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते सरकार ने ये कानून बदलने का निर्णय लिया। हक़ फिल्म मजबूत तरीके से औरत के हक़ की लड़ाई को दिखाती है।

विदित हो कि इस निर्णय से 3 वर्ष पहले 1982 में बी.आर.चोपड़ा ने ‘निकाह’ नाम से एक फिल्म इसी समस्या पर बनाई थी। इस फिल्म का पहला टाइटल ‘तलाक-तलाक-तलाक’ रखा गया था, जिसे बाद में विरोध के डर से निकाह कर दिया गया। फिल्म की कहानी नीलोफर (सलमा आगा) की थी, जिसे उसका पहला पति वसीम (दीपक पाराशर) तलाक दे देता है। बाद में वसीम को पछतावा होता है और वो एक बार फिर से नीलोफर से निकाह करना चाहता है। नीलोफर का निकाह अब उसके कॉलेज के मित्र हैदर से हो चुका होता है। वसीम एक इमाम से पूछता है कि वो कैसे नीलोफर से दुबारा निकाह कर सकता है। इमाम बताता है शरिया के हिसाब से नीलोफर अगर किसी ओर से निकाह करके अपना हलाला करवा ले और फिर अपने पति को तलाक दे दे तो उसका निकाह फिर से वसीम से हो सकता है। वसीम नीलोफर को एक पत्र लिखकर उसको ऐसा करने के लिए कहता है। खत हैदर को मिलता है। हैदर समझता है कि नीलोफर भी ऐसा ही चाहती है इसलिए वो नीलोफर को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। नीलोफर अपने वजूद के लिए लड़ती है और कहती है वो एक औरत है, ना कि किसी की जमीन-जायदाद जो जब चाहे अपनी मर्जी से उसको किसी को भी दे दे। अंत में वो तय करती है कि उसे हैदर के साथ ही रहना है। निकाह अपने समय की चर्चित एवं सफल फिल्म थी। फिल्म को सफलता भी मिली थी लेकिन मुस्लिम महिलाओं को उनका हक़ नहीं मिला।

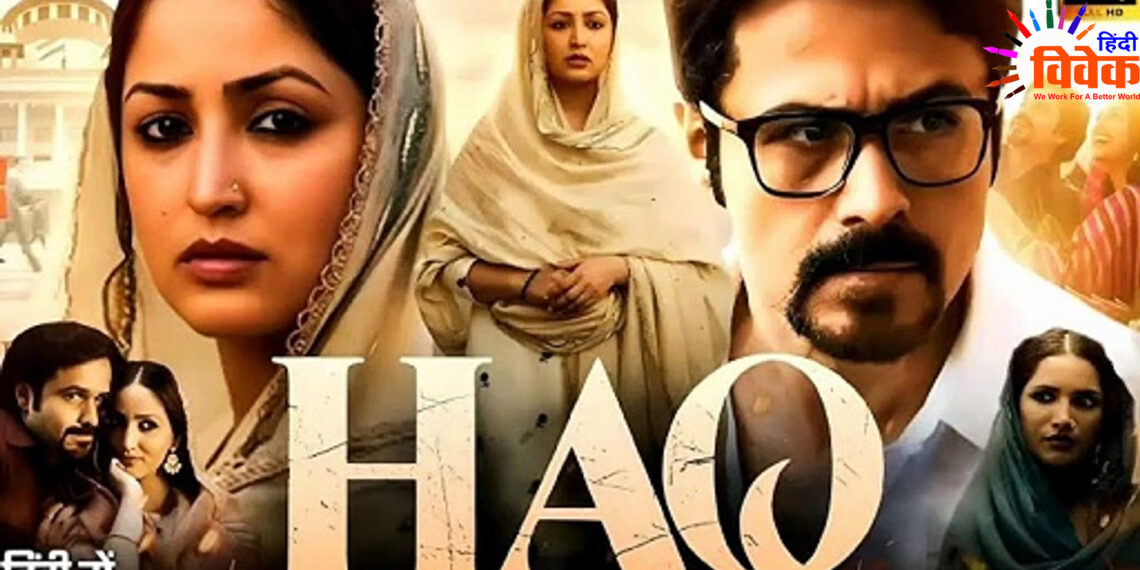

निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने अपनी फिल्म हक़ में एक संवेदनशील विषय को छुआ है। मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर फिल्म बनाना जोखिम का काम है। लेकिन सुपर्ण वर्मा ने हक़ के विषय को जिस मानवीयता के साथ पर्दे पर उतारा है उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कहानी के मूल में 1985 का शाहबानो केस है जिसमें शाहबानो ने ज़िंदगी के शाम में पति के द्वारा तलाक दिए जाने के बाद अपने लिए गुज़ारा भत्ता की लड़ाई लड़ी थी। शाहबानो को अदालत से तो इंसाफ मिला लेकिन अपने समाज से नही मिला। हक़ के मूल में भी यही है। फिल्म की नायिका शाजिया बानो (यामी गौतम धर) अपने वकील पति अब्बास ( इमरान हाशमी) के खिलाफ अपने बच्चों के लिए न्याय लेने के लिए कोर्ट पहुंचती है। वहां जब जज उसको कहता है कि आप न्याय के लिए काजी के पास जाइये। शाजिया जज से पूछती है, अगर मैंने किसी का खून किया होता तब भी आप यही कहते?

हक़ बिना हिंदू मुसलमान हुए महिलाओं के हक़ की बात करती है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है। कहानी का परिवेश मुस्लिम है लेकिन शाजिया का दर्द हर औरत का है। कहानी शाजिया और अब्बास की है। जिनके जीवन में तीन बच्चे होने के बाद ठहराव आ जाता है। शाजिया क्यूंकि औरत है तो उसके पास कोई हक़ नहीं है अपने जीवन में रंग भरने का, लेकिन अब्बास क्यूंकि मर्द है इसलिए वो दूसरी बीवी ले आता है। प्यार में धोखा खाई शाजिया अब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हक़ के लिए अपने पति के खिलाफ अदालती लड़ाई लड़ती है। अब्बास धर्म की आड़ में अपने इस कृत्य को ठीक सिद्ध करने की कोशिश करता है। तलाक के नियमों का गलत इस्तेमाल करता है।

इमरान हाशमी अपनी प्रचलित छवि से अलग अब्बास की भूमिका के साथ न्याय करते हैं। शाजिया बानो के किरदार का दर्द पर्दे पर दिखाने में यामी गौतम धर ने शानदार काम किया है। वर्तिका सिंह ने अब्बास की दूसरी पत्नी के किरदार के साथ न्याय किया है। फिल्म के अन्य कलाकारों में शीबा चढ्ढा और दानिश हुसैन ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। फिल्म की गति थोड़ी धीमी है लेकिन विषय के अनुरुप ही है। अदालत के दृश्य फिल्म की जान हैं और संवाद विषय के साथ न्याय करते हैं। लेखक रेशू नाथ ने विषय के साथ इंसाफ किया है। पार्श्व संगीत और फिल्मांकन उच्च कोटि का है। हालांकि जिस तरह की फिल्मे बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं उनको देखते हुए हक़ का विषय गंभीर है, लेकिन समाज के लिए आवश्यक सवाल उठाता है। ऐसे विषयों पर फिल्में बनाना जोखिम का काम है, लेकिन इस तरह की फिल्मों को दर्शकों ने अवश्य देखना चाहिए। हक़ आप हक़ से देखिए।

भारतीय समाज में समय के साथ कई कुरीतियों ने अपना घर बना लिया था। उसमें से समय-समय पर समाज को जाग्रत करने के लिए कई फिल्मकारों ने फिल्मों का निर्माण किया। देखा ये गया कि देश के बहुसंख्यक समाज ने तो इन फिल्मों से प्रेरणा ली ओर समय के साथ अपने को बदलने का प्रयास भी किया। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज ने अपनी आसमानी किताब के अनुसार ही चलने का निर्णय किया और अधिकांश लोगों ने इसे सकारात्मक रूप में नहीं लिया।  इसके चलते फिल्मकार भी दबाव में रहे ओर उन्होंने इन विषयों को छोड़ दिया। आखिर जान भी तो सबको प्यारी होती है। यहां एक ओर बात भी कहना उचित होगा, हमारे देश के नेताओं ने भी इन कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागृत करने का प्रयास नहीं किया। मुस्लिम रहनुमा की दावेदारी करने वाले इन लोगों के आगे सरकार वोटों के लालच में दब गई और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को न्याय से दूर रखा। यही कारण है कि मुस्लिम समाज में आज भी तीन तलाक, मुताह, हलाला, बुरका, मदरसा-मस्जिद की मजहबी चरमपंथी तालीम, जिहादी मानसिकता आदि मुंह बाए खड़ी है। मुस्लिम समाज की इसी कट्टरता ने आज सम्पूर्ण विश्व में उसे अलग थलग कर दिया है। सम्पूर्ण विश्व इस जिहादी मानसिकता से त्रस्त है। ये इस समाज का दुर्भाग्य है कि खालिस मुसलमान अधिक सेक्यूलर एवं समृद्ध जीवन जी रहा है। अरब देश सुखी हैं, लेकिन कंवर्टेड भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान ना जाने किस श्रेष्ठता में जी रहे हैं कि वह ये समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि आसमानी किताब की प्रासंगिकता वर्तमान में समाप्त हो गई है या फिर अब उसमें दिए गए ज्ञान को वर्तमान समय के अनुसार फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उनकी संकुचित सोच किस तरह से उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रही है उनका ध्यान उस ओर भी नहीं जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में हुए बम बलास्ट में पढ़े-लिखे डॉक्टरों की संलिप्तता ये बता रही है कि अब आतंकी होने का कारण मात्र गरीबी नहीं हो सकती।

इसके चलते फिल्मकार भी दबाव में रहे ओर उन्होंने इन विषयों को छोड़ दिया। आखिर जान भी तो सबको प्यारी होती है। यहां एक ओर बात भी कहना उचित होगा, हमारे देश के नेताओं ने भी इन कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागृत करने का प्रयास नहीं किया। मुस्लिम रहनुमा की दावेदारी करने वाले इन लोगों के आगे सरकार वोटों के लालच में दब गई और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को न्याय से दूर रखा। यही कारण है कि मुस्लिम समाज में आज भी तीन तलाक, मुताह, हलाला, बुरका, मदरसा-मस्जिद की मजहबी चरमपंथी तालीम, जिहादी मानसिकता आदि मुंह बाए खड़ी है। मुस्लिम समाज की इसी कट्टरता ने आज सम्पूर्ण विश्व में उसे अलग थलग कर दिया है। सम्पूर्ण विश्व इस जिहादी मानसिकता से त्रस्त है। ये इस समाज का दुर्भाग्य है कि खालिस मुसलमान अधिक सेक्यूलर एवं समृद्ध जीवन जी रहा है। अरब देश सुखी हैं, लेकिन कंवर्टेड भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान ना जाने किस श्रेष्ठता में जी रहे हैं कि वह ये समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि आसमानी किताब की प्रासंगिकता वर्तमान में समाप्त हो गई है या फिर अब उसमें दिए गए ज्ञान को वर्तमान समय के अनुसार फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उनकी संकुचित सोच किस तरह से उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रही है उनका ध्यान उस ओर भी नहीं जा रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में हुए बम बलास्ट में पढ़े-लिखे डॉक्टरों की संलिप्तता ये बता रही है कि अब आतंकी होने का कारण मात्र गरीबी नहीं हो सकती।

पिछले कुछ वर्षों में आई कई फिल्मों ने उनका ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास तो अवश्य किया है, लेकिन जिन लोगों पर इन फिल्मों का सकारात्मक असर हुआ है वो चुप हैं। कुछ लोग जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं वो इन कुरीतियों के विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। ‘72 हूरें’, ‘कश्मीर फाइल्स’, ‘केरला स्टोरी’ और ‘हक़’ जैसी कुछ फिल्में नक्कारखाने में तूती की तरह ही प्रयास कर रही है। आशा है कि इन फिल्मों से प्रेरणा लेकर समाज के प्रबुद्ध लोग अपना कर्तव्य समझेंगे और इन कुरीतियों के विरुद्ध अपने समाज को जाग्रत करने का प्रयास करेंगे।

केवल सिनेमा परिवर्तन का माध्यम नहीं बन सकता। वह तो सही गलत हमारे सामने रख सकता है। उसमें से सही को चुनना और उसके हिसाब से समाज को चलने के लिए दिशा दिखाना है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से तो शुरूआत करनी पड़ेगी। इससे पहले कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्यों ना अभी से शुरूआत की जाए। एक समृद्ध समाज न केवल देश के विकास के लिए आवश्यक है बल्कि स्वयं, अपने लोगों की बेहतरी के लिए भी आवश्यक है।