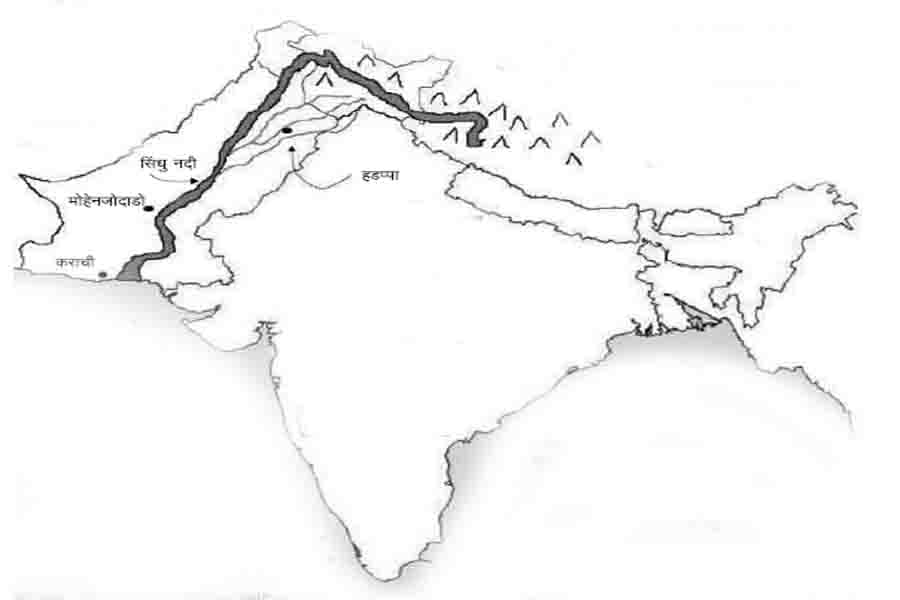

प्राचीन काल के भारत के प्रवेश द्वार के बारे में सोचने पर सिंध का नाम तुरंत ध्यान में आता है। सिंधु शब्द का अर्थ है सागर। उस क्षेत्र में बहती हुई इस नदी के विशाल प्रवाह को देखकर आर्यों ने इस भूमि को ‘सिंध’ नाम दिया होगा। अरबी लोग सिंध का उच्चारण ‘हिंद’ करने लगे। आज अपना देश ‘हिंद’ नाम से पहचाना जाता है।

भारतीय संस्कृति की पहचान आरंभ करते समय सिंधु संस्कृति का ही अध्ययन करना आवश्यक होता है। सिंध में ‘लरकाना’ शहर से पच्चीस मील की दूरी पर सिंधु की घाटी में ‘मोहन जो द़डो’ में लगभग सा़ढे चार से पांच हजार साल पूर्व की प्राचीन संस्कृति के खंडहर पाए गए। ‘मोहन जो द़डो’ में नीले रंग की चू़िडयां, चाकू, पाषाण की अंगूठियां, सोने-चांदी के आभूषण, फाव़डे, हल के फाल, गेहूं, जौ इत्यादि वस्तुएं पाई गईं। वे लोग गेहूं-जौ जैसे अनाज का इस्तेमाल करते थे। यहां के लोग खेती अच्छे ढंग से करते थे। रूई से सूत कातना और उससे कप़डे बुनना वे जानते थे। शाल का प्रयोग किया करते थे। रसोई घर में तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते थे। कुल मिलाकर यहां के लोगों का रहन-सहन ऊंचे दर्जे का था। एक खास बात यह कि यहां ढाल-तलवार या धनुष-बाण जैसे हथियार नहीं पाए गए। इससे ऐसा लगता है कि इन लोगों को युद्ध का शौक नहीं था। वे त्रिनेत्र, पशुपति, शंकर, शक्ति की देवी दुर्गा, लिंग, वृक्ष और सर्प आदि की पूजा करते थे। आम तौर पर ये लोग शांतिप्रिय एवं सुसंस्कृत थे।

जिस तरह महाराष्ट्र के लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, राजपूतों के लिए महाराणा प्रताप तथा पंजाबी लोगों के लिए गुरु गोविंद सिंह गौरव के प्रतीक हैं, उसी तरह ‘उडेरोलाल’ सिंधी समाज के गौरव के प्रतीक हैं। सिंध पर अरबी अथवा मुसलमानी सुल्तानों का राज होने के कारण उन आक्रमणकारियों ने धर्म प्रचार और धर्मांतरण का कार्य भी जोर-शोर से शुरू कर दिया था। बहुसंख्यक हिंदू और बौद्धों पर जुल्म-जबरदस्ती कर उनका धर्मांतरण किया जाता था। दसवीं सदी में मुसलमानों के जुल्मों की जब पराकाष्ठा हो गई तब उडेरोलाल ने हिंदुओं की रक्षा की। उडेरोलाल के पराक्रम को सिंधी समाज कभी नहीं भूल सकेगा। सिंधी लोगों के मन में यह दृढ़ धारणा बन गई कि उडेरोलाल प्रत्यक्ष भगवान का ही अवतार हैं। तब से सिंधी लोग उडेरोलाल की ब़डे भक्ति भाव से पूजा करते हैं। उडेरोलाल का पर्जन्यौत्सव ‘चाली हो’ नाम से तथा सिंधी नववर्ष ‘चेटीचंड’ के नाम से हर बरस मनाने की सिंधी समाज की परंपरा है।

कुछ समय बाद व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेज हिंदुस्तान में आ पहुंचे। ब़डी ही कुटिलता और चालाकी से अंग्रेजों ने धीरे-धीरे सारे सिंध पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट बर्टन नामक अंग्रेज ने ‘सिंध’ नाम की अपनी पुस्तक में सिंध का गौरवगान करते हुए लिखा है, ‘सिंध के हिंदू लोग ब़डे ही बुद्धिमान एवं चालाक हैं। हिसाब-किताब के मामले में वे ब़डे होशियार हैं। छोटे-छोटे अमीर इन ‘काफिरों’ के बगैर अपना कारोबार संभाल नहीं सकते। उस जमाने में सिंध की अगर प्रगति हुई, तो वह केवल हिंदुओं के कारण ही। वे सभी हर तरह से कार्यकुशल हैं।’

धर्म के नाम पर हिंदुओं पर जो बंधन लगाए गए थे, अंग्रेजों ने कुछ हद तक उन्हें हटा दिया और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु हिंदुओं को प्रोत्साहित किया। उसके फलस्वरूप स्वाधीनता प्राप्ति तक सिंध में खोले गए 98 प्रतिशत निजी विद्यालय हिंदुओं द्वारा ही स्थापित थे। उसी तरह रूई की ब़डी-ब़डी मिलें, तेल की मिलें, रेशम के कप़डे की मिलें, सिगरेट, सीमेंट, बिस्किट आदि के कारखाने, इत्यादि कई क्षेत्रों में भी हिंदुओं का ही प्रभाव था।

सिंध में अंग्रेजों के जमाने में वस्तुओं के सस्ती होने का वर्णन ब़डा ही मनोरंजक है। आज के काल में वह केवल कवि कल्पना मालूम होती है। उस समय शुद्ध घी बीस रुपया प्रति मन मिलता था। उत्तम दर्जे का गेहूं सवा रुपया प्रति मन, चावल एक रुपया प्रति मन और तेल छह रुपए प्रति मन के भाव से मिलता था।

सन 1880 तक सिंध में राजनीति में आने का प्रयास कोई नहीं करता था। परंतु बाद में कुछ युवक मुंबई में ऊंची शिक्षा पाकर सिंध लौटे। उनके विचारों में काफी कुछ नवीनता दिखाई दी। उनमें सिंध को हिंदुस्तान में ऊंचा स्थान प्राप्त कराने की ललक थी। उन्होंने सन 1882 में ‘सिंध सभा’ नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के कार्यकर्ताओं में विशेष रूप से दीवान कौडोमल, चंदनमल खिलनाणी, नागेंद्र नाथ गुप्ता, दीवान टहलराम, वजीराणी, प्रा. बी. जी. पातशाह, सेठ हरचंद राय आदि लोग शामिल थे।

सिंध में सन 1916 तक कभी गुप्त रूप से तो कभी खुले आम अंग्रेजों के खिलाफ सभाओं का आयोजन होता था। उनका नेतृत्व लोकराम शर्मा, डॉ. चोइथराम गिडवानी, आचार्य जीवतराम कृपलानी आदि नेता किया करते थे। महाराज लोकराम शर्मा अपने ‘सिंध भास्कर’ समाचार पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लिखा करते थे। सक्कर के एक युवक हेमू कालानी ने सन 1942 के आंदोलन के दौरान अपने कुछ साथियों की मदद से रेल पटरी उखा़डकर रेलगा़डी को नष्ट करने का प्रयास किया। उसकी सजा के रूप में 21 जनवरी 1943 को हेमू कालानी को फांसी दे दी गई।

राजा दाहिरसेन, झूलेलाल, दीवान गिदूमल, सेठ नाऊमल, सेठ मिशिनदास, भगत कंवरराम, हेमू कालानी, नेणूराम, जेठी सिपाई-मलाणी, भाई प्रताप आदि सिंधी समाज के कुछ कर्तृत्ववान व्यक्ति हैं। इनके अतिरिक्त कई संत, साधु-महात्मा सिंध समाज में अवतरित हुए।

भूगोल

पूरे हिंदुस्तान में पंद्रह सौ मील लंबी तीन ही नदियां हैं। वे सभी हिमालय की कन्याएं होने के नाते बहने हैं। वे तीन नदियां हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय के लगभग मध्य में दस हजार फुट की ऊंचाई पर के गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में कैलाश पर्वत की दिशा में बहती जाती हैं। ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत की पूर्व दिशा में और हिमालय पर्वत की उत्तरी ढलान पर बहती है और फिर हिमालय के पूर्व सिरे पर पहुंचने पर दक्षिण की ओर मु़डकर हिंदुस्तान के असम राज्य में आ जाती है।

सिंधु नदी कैलाश, गारटंगचु और लंगचु नामक तीन हिमनदों से उत्पन्न झरनों से बनती है। यह नदी तिब्बत, कश्मीर, सरहदी सूबा, पंजाब और सिंध इन पांच इलाकों से बहते हुए अरब सागर में मिलती है। उसके सत्रह-अठारह सौ मील लंबे प्रवाह में से आखिरी पांच सौ मील लंबा प्रवाह सिंध प्रांत से आगे ब़ढा है। तिब्बत में यह नदी छोटी सी ही है। इस प्रदेश में नदी की लम्बाई तीन सौ मील की है। उसके आगे वह लद्दाख में आ पहुंचती है। लद्दाख के प्रमुख शहर लेह के नजदीक सिंधु नदी ऐसा अनोखा मो़ड लेती है कि एक बार वह वायव्य दिशा में बहती दिखाई देती है, तो एक बार नैऋत्य दिशा में बहती दिखाई देती है। रकपोशी और नंगा पर्वत जैसे पच्चीस हजार फुट लंंबे दो पर्वत शिखरों के बीच वाले दर्रे से निकलकर वह कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र में प्रवेश करती है। अटक शहर से कुछ ऊंचाई पर काबुल नदी सिंधु नदी में आकर समा जाती है। अटक के पास सिंधु समुद्री सतह से सा़ढे नौ सौ फुट की ऊंचाई पर जमीन पर आती है। अटक के पास पहा़िडयों की दरार से बहने के कारण उसका प्रवाह संकरा हो जाता है।

सिंध प्रांत को जन्म एवं नाम देने वाली सिंधु को सिंधी लोग ‘दर्या’ नाम से जानते हैं। सिंध प्रांत उत्तर में संकरा है और दक्षिण की ओर चौ़डा होता जाता है। प्रांत की लम्बाई लगभग पांच सौ मील से अधिक है और चौ़डाई लगभग ढाई सौ-तीन सौ मील है। कराची, दादू, लरकाना, अपर सिंध फ्रंटियर, सक्कर, नवाबशाह, हैदराबाद, थर और पारकर ये सभी इस प्रांत के जिले हैं। संपूर्ण प्रांत समतल है। भूमि में कछार की मिट्टी, मिट्टी में घुलने वाली महीन रेत, ख़िडया और चूना मिश्रित है।

विभाजन तथा विस्थापन

15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और भारत आजाद हो गया। हजारों वर्षों तक हिंदुस्तान का हिस्सा रहा सिंध पाकिस्तान में चला गया। राजनैतिक उथल-पुथल के परिणामस्वरूप लाखों हिंदू सिंध छो़डने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें हजारों वर्षों के अपने निवास स्थान, अपनी मातृभूमि से, उस जन्मभूमि से असहाय होकर विदा होना प़डा। बीसवीं सदी के क्रूर अत्याचारों के सामने हिंदुओं की शक्ति अधूरी साबित हुई। सिंधियों को सिंध छो़डना प़डा। गंगा-जमुना जितनी ही वह पवित्र सिंधु, ऋषि-मुनियोें की, साधु-संतों की तथा महान आत्माओं की उस सिंधु भूमि का विस्मरण होना बिल्कुल संभव न था। एक ऊंची संस्कृति, महान परंपरा तथा ऊंची श्रेणी का समाज जहां बसा था, उस सिंध से उन्हें बहते आंसुओं के साथ विदा लेना प़डा। अपने जी-जान से प्यारे सगे-संबंधियों से वंचित होना प़डा। ऐसे हृदय विदारक दुख को सहते हुए सिंध से निकलना प़डा। सिंध छो़डते समय पहने हुए कप़डों के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कुछ के मन में वापस लौटने की आशा थी तो कुछ आंसू पी रहे थे। एक-दूसरे के उदास चेहरों को निहारते हुए लोगों ने सिंध छो़डा। पी़िढयों से आस-प़डोस में रहने वाले फिर इस तरह से एक-दूसरे को गले से लगा रहे थे मानो आगे कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। कुछ लोगों ने अपनी प्यारी भूमि की मिट्टी उठाकर माथे पर तिलक किया। कुछ अपने पुश्तैनी घर की दो ईंटें याद के रूप में साथ ले गए। सभी ने सिंधु सागर को प्रणाम किया।

‘इनमें भी कोई भला हूंदो’ (इस में भी कुछ भला होगा।) कहते सभी ने परमात्मा के चरणों में श्रद्धा व्यक्त की। भारत सरकार जहां भी ले जाएगी वहां रहना, जो खिलाएगी वह खाना, जो कहेगी सो करना; यही सभी का कार्यक्रम बन गया था। जहां भी जाते, एक ही उपाधि मिलती- ‘विस्थापित’। हालांकि भारत में भी पुनर्वसन का कुछ पर्याप्त प्रबंध नहीं था। यहां से वहां, इस कैम्प से उस कैम्प में भारत के कोने-कोने में सिंधी बिखर गए। कई वीरान-बंजर इलाके सिंधियोें ने आबाद किए। ऐसे भी कुछ स्थान थे जहां सांप-बिच्छुओं के बिल थे और टहलने में भी खतरा लगता था। फिर स्थानीय लोगों से सिंधियों का सम्पर्क हुआ। वहांहर किसी ने सवाल किया, ‘क्यों भाई! सिंधी अर्थात तुम आखिर हो कौन? हिंदू हो या और कोई?’ ऐसी हालत में मुफ्त में मिलती रोटियों से भी सिंधी ऊब गए। उन्होंने अपने पैरों पर ख़डे होने का निश्चय किया। विभाजन होने के कारण एक अलग संघर्ष उनके मन में उभरा। उनके विचारों को एक अनोखी गति मिलती गई। आलस, अय्याशी और लाचारी उनके मन में थी ही नहीं। जो मिले उस कार्य को करने का उन्होंने निश्चय किया।

उनके नाते-रिश्तेदार, परिचित लोग दूर-दूर बिखरे हुए थे। आर्थिक अवस्था अस्त-व्यस्त थी। इसके फलस्वरूप अपनों से मदद मिलना भी असंभव था। यहां किसी से पहचान नहीं थी, रिश्ता नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। ब़डी ही बुरी हालत थी।

असहाय होकर भारत के कोने-कोने में सिंधियों को आसरा खोजना प़डा। भूख-प्यास के कारण जो भी बन सका वह धंधा-कारोबार करके पेट पालना प़डा। अपने बाल-बच्चों को वहां उपलब्ध भाषा-माध्यम द्वारा शिक्षित करना प़डा।

उस समय सिंधी-हिंदू और सिंधी मुसलमान दोनों समाज के लोग थे। जो इधर आ गए वे सभी हिंदू हैं। मूल सिंध प्रांत में बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रसार हुआ था।

सिंध से विस्थापित होते समय इन लोगों ने अपनी सारी जमीन-जायदाद वहीं छो़ड दी थी। लेकिन अपनी शिक्षा-दीक्षा, व्यावहारिक ज्ञान तथा अक्लमंदी तो वे अपने साथ लाए ही थे। उनमें जन्मजात ही शांति से जीवन जीने की कला है। सारे संसार में वे कहीं भी बेफिक्र होकर रह सकते हैं।

विभाजन के तुरंत बाद सिंधी विस्थापितों ने जोधपुर और अजमेर शहरों में डेरा डालने के ब़डे प्रयास किए। कारण यही था कि वे आशा कर रहे थे कि पाकिस्तान का निर्माण अप्राकृतिक है, अत: वह अधिक समय तक बना नहीं रहेगा। मौका पाते ही तुरंत सिंध में लौटना संभव होगा। इसके लिए तैयार रहना ही उन्हें सही लगा। मुंबई शहर बहुत ब़डा और महंगा भी था। बहुत दूर होने के कारण आरंभ में कुछ ही सिंधी लोगों ने मुंबई के बारे में सोचा होगा। लेकिन सिंध में फिर से लौट जाने की संभावना कुछ काल बाद फीकी प़डती चली गई और कहीं सुविधापूर्ण जगह खोजना जरूरी हो गया। सरकार ने कांडला बंदरगाह के पास ‘सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन’ को जमीन सौंपी थी। वहां गांधी धाम नगर निर्माण का काम आरंभ हुआ। फिर भी इस निर्माण कार्य में कुछ वर्ष लगने थे। सिंधी विस्थापित गरीबी से जूझते-जूझते मुंबई की ओर मु़डने लगे। उनके जत्थों का मुंबई आना शुरू होने पर उनकी सुविधाओं का प्रबंध करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य था। कल्याण कैम्प में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान युद्ध बंदियों के लिए कुछ बैरक बनेथे। उल्हास नदी के तट पर इन खाली बैरकों को सिंधी विस्थापितों को निवास हेतु बांटा गया। बैरकों के इस विशाल समूह को ‘उल्हासनगर’ नाम दिया गया। सिंधी विस्थापितों को ब़ढती महंगाई परेशान कर रही थी और मुंबई जैसा शहर धंधे-कारोबार हेतु नजदीक था। वहां जाकर पैसा कमाना उनके लिए आसान था। इस अनुकूल परिस्थिति का सिंधी लोगों ने उचित लाभ उठाया। मुंबई शहर भारत के सभी सिंधी लोगों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया। अन्य शहरों में सिंधी परिवार गुट बनाकर रहने लगे।

सिंधी समाज पूरे संसार में फैला हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई, कल्याण, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी, गांधीनगर, कोल्हाप्ाुर आदि शहरों में वह ब़डी मात्रा में बसा हुआ है। समाज के हर एक क्षेत्र में सिंधी लोग अपना स्थान बनाने करने में सफल हुए हैं।

सिंधी समाज की अगली पी़ढी का पाठशाला में जाना शुरू हुआ। उसके बाद भाषा, रहन-सहन, आचरण आदि सभी में सहज परिवर्तन होने के बाद अब अगली पी़ढी यहां की मिट्टी में घुल मिलकर आगे ब़ढ रही है। यह तथ्य निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य है।

————–