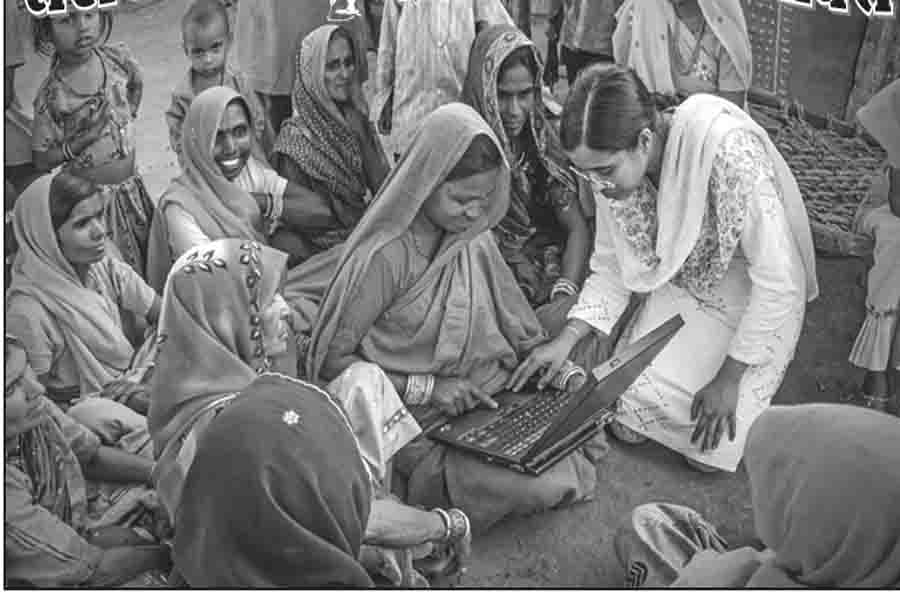

बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत के तकनीकी आर्थिक रूपांतरण के समानांतर जो सब से बड़ी परिघटना गुजरी है वह है लड़कियों की जीवन में बढ़ती भागीदारी। लड़कियों के हौसलों मेंं कमी नहीं है। चुनौतियों का सामना करना भी वे खूब जानती हैं। ग्रामीण युवतियां भी इसमें पीछे नहीं हैं। लेकिन समाज व सरकार दोनों को उनके साथ खड़े होना पड़ेगा।

जब हम ग्रामीण युवा स्त्रियों की बात करते हैं तब हमें ध्यान रखना होगा कि उनके सशक्तिकरण की राह भी आगे पढ़ने, आगे बढ़ने और राष्ट्रीय विकास में योगदान की दिशा में शहरी लड़कियों से भी ज्यादा मुश्किल हैं। उसके लिए घर से निकलना ही मुश्किल है, भले ही उसके घर वाले उसे पढ़ाना चाहें। स्त्रियों को लेकर बुनियादी अवधारणाओं में बदलाव लाए बगैर काम चलेगा नहीं, पर यह बदलाव सरकार के किए से नहीं आएगा। अलबत्ता सरकार की इसमें भूमिका अवश्य है। अब केवल स्त्रियों के कल्याण की बात करने का वक्त नहीं बचा। अब उनकी भागीदारी और अधिकारों की बात होनी चाहिए।

परम्परा से भारतीय गांव सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक उत्पादन का केन्द्र थे। इक्कीसवीं सदी में वह रूपांतरण की प्रक्रिया से दो-चार हो रहे हैं। शहरीकरण की यह प्रक्रिया अचानक पूरी नहीं हो जाएगी। उसका भी एक लम्बा दौर चलेगा। यह संधिकाल लम्बा चलेगा और इसमें कई तरह की पेचीदगियां सामने आएंगी। इस दौर में पुरानी गतिविधियों को नया रूप देने और तकनीकी बदलाव के अलावा सामाजिक वर्गों की भूमिका भी बदलेगी। सामाजिक वर्ग के रूप में इस कार्य में स्त्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। खास तौर से किशोरियां और युवा स्त्रियां भारत के आधुनिकीकरण और सामाजिक रूपांतरण में सब से बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं बशर्ते हम उसके लिए तैयार हो।

हाल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला नीति का प्रारूप जारी किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। स्त्रियों को लेकर बुनियादी अवधारणाओं में बदलाव लाए बगैर काम चलेगा नहीं, पर यह बदलाव सरकार के किए से नहीं आएगा। अलबत्ता सरकार की इसमें भूमिका अवश्य है। अब केवल स्त्रियों के कल्याण की बात करने का वक्त नहीं बचा। अब उनकी भागीदारी और अधिकारों की बात होनी चाहिए। भारत सरकार ने सन 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया था। उसी साल ‘राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति’ लागू हुई थी। अब इस नीति को नया मोड़ देने का समय आया है। इसमें युवा वर्ग की महिलाओं की भूमिका को खास तौर से रेखांकित करने की जरूरत है। पिछले पन्द्रह साल में दुनिया बहुत बदली है। बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में भारत के तकनीकी आर्थिक रूपांतरण के समानांतर जो सब से बड़ी परिघटना गुजरी है वह है लड़कियों की जीवन में बढ़ती भागीदारी।

भागीदारी के साथ-साथ लड़कियों के जीवन के जोखिम भी बढ़े हैं। खास तौर से दिल्ली में निर्भया कांड के बाद से स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल उभर कर आया है। अपने घरों से निकल कर काम करने या पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल मुंह बांए खड़ा है।

बावजूद कठिनाइयों के भारतीय लड़कियों के हौसलों मेंं कमी नहीं है। वे भी घर से बाहर निकल कर रास्ते खोजने निकल पड़ी हैं। सन 2000 के एक नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में 15-32 आयु वर्ग के लगभग 74 फीसदी युवा पलायन करते हैं। पलायन के लिए बताए गए कई कारणों में से प्रमुख रोजगार, शिक्षा और शादी हैं। शुरूआती वर्षों में यह पलायन ज्यादातर लड़कों का था, पर अब लड़कियां भी शहरों का रुख कर रहीं हैं। और वे भी शादी के बंधन में जल्द नहीं बंधना चाहती हैं। बहरहाल पन्द्रह साल के बाद सरकार नई महिला नीति लेकर आई है, जिस पर बदली हुई स्थितियों में विचार किया जाना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में काफी बातों में बदलाव आया है। खास तौर से महिलाओं की जागरूकता और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। उनकी सामाजिक-शैक्षिक स्थिति बदली है और यकीनन अगले 15 साल में इस दिशा में और बड़े मोड़ आएंगे। इसलिए हमें अगले पन्द्रह साल को ध्यान में रख कर ही विचार करना चाहिए।

पुरुषों से ज्यादा बड़ी भूमिका

सामजिक जीवन में युवा महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा बड़ी है। देश का राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक विकास स्त्रियों के विकास पर निर्भर करता है। जब एक महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होती है तो न केवल उसका परिवार, गांव, बल्कि देश भी मजबूती पाता है। सन 2011 की जनजणना के अनुसार भारत की 83.3 करोड़ आबादी गांवों में रहती है। इनमें करीबन 40.51 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें एक तिहाई युवा महिलाएं हैं। अवसरों की कमी, कौशल न होने और अक्सर पैसे की कमी से इनकी उत्पादन क्षमता का पूरा लाभ देश को नहीं मिल पाता है। स्त्रियों के सशक्तिकरण के मोटे तौर पर संकेतक उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पारिवारिक स्थिति और रोजगार से जुड़े हैं। भारत में इस वक्त किशोरों और युवाओं की दुनिया की सब से बड़ी आबादी निवास करती है। सामान्यत: हम 13 से 15 वर्ष के व्यक्ति को किशोर और 16 से 24 वर्ष को युवा में शामिल करते हैं। यह परिभाषा कुछ आगे पीछे हो सकती है।

भारत में इस समय उपरोक्त आयु वर्ग में 21 करोड़ से ज्यादा किशोर और लगभग इतनी ही युवा आबादी है। इस आबादी में आधी के आसपास स्त्रियां हैं। और इन स्त्रियों में 60 फीसदी के आसपास आबादी ग्रामीण है, जिसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। युवावस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण किशोरावस्था होती है, जो युवावस्था की बुनियाद है। उम्र का यह संधिकाल होता है, जब सब कुछ बदलता है। बच्चा एक सामान्य नागरिक बनने की दिशा में होता है, उसका शारीरिक बदलाव इसी दौरान होता (खास तौर से लड़कियों का) है। उसका व्यावसायिक जीवन इसी दौर में तय होता है।

नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी उसे इसी दौरान होता है। स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिहाज से यह उम्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए ज्ञान से लैस लड़कियां अपने परिवार के दृष्टिकोण को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए ग्रामीण युवा बालिकाओं का सशक्तिकरण एक प्रकार से सामाजिक बदलाव का सब से प्रभावशाली औजार साबित हो सकता है। पर लिंगानुपात बताता है कि हमारा समाज लड़कियों की उपयोगिता से बेखबर है।

`लैंगिक अनुपात से समाज में स्त्रियों की दशा का पता लगता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लैंगिक अनुपात 1000 पुरषों में 943 स्त्रियों का है। ग्रामीण अनुपात 949 का और शहरी अनुपात 923 का है। देश के अलग-अलग इलाकों में यह अलग-अलग है, पर सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है जहां नवीनतम आंकड़ों के अनुसार छह साल से कम की उम्र के बच्चों का लैंगिक अनुपात 834 का है। पंजाब में 846 जम्मू-कश्मीर में 862, राजस्थान में 888 और उत्तर प्रदेश में 902 है।

लैंगिक अनुपात बताता है कि समाज स्त्रियों को किस रूप में देखता है। भारत में 0-6 साल वर्ग में 1000 लड़कों के बीच लिंग अनुपात में लडकियों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति 1961 से लगातार देखी जा रही है। वर्ष 1991 के 945 संख्या के 2001 में 927 पहुंचने और 2011 में इस संख्या के 918 पहुंचने पर इसे खतरे की घंटी मानते हुए सरकार ने इसे सुधारने की कोशिशें शुरू की हैं। लिंग अनुपात में गिरावट सीधे तौर पर जन्म से पूर्व लिंग की पहचान करने वाली तकनीक के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। बहरहाल हाल में सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की शुरूआत की और जिसे खराब लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया। सामान्यत: जिन सूचकांकों पर ध्यान देना चाहिए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-विवाह के समय की औसत आयु, बच्चे को जन्म देते समय माताओं की मृत्यु, बब्चों के जन्म के बीच की अवधि, परिवार के सदस्यों की संख्या, स्त्रियों के खिलाफ अपराध, साक्षरता दर, श्रमिकों में स्त्रियों की संख्या और बाल लैंगिक अनुपात। स्त्रियों के स्वास्थ्य का जिक्र किए बगैर उनके सशक्तिकरण की बात करना उचित नहीं होगा।

फिर भी उपेक्षा

देश की लगभग 12 करोड़ युवा स्त्रियां यदि सही समय पर उत्पादक कार्यों में लग सकें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव लाया जा सकता है। इन ग्रामीण महिलाओं को शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जारत है। इस साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 7 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हारवर्ड विश्वविद्यालय से जुड़ी अर्थशास्त्री रोहिणी पाण्डे ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में गिरावट आ रही है। उन्होंने दक्षिण एशिया के आंकड़ें देते हुए बताया कि यहां के पांच देशों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद 27 फीसदी महिलाएं कामकाजी हैं। पाकिस्तान में इससे भी कम 25 फीसदी। उनका कहना था कि भारतीय महिलाओं की संख्या में पाकिस्तान की तुलना में भी गिरावट आ रही है। कामकाजी से उनका आशय औपचारिक रोजगार से है, घरेलू कामकाज से नहीं।

सामान्यत: जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, स्त्रियां मेहनत के छोटे कामकाज जैसे खेती और ऐसे ही दूसरे कामों से हटती जाती हैं। पर जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होता है और अर्थव्यवस्था में गति आती है, कामकाजी तबके में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। पर भारत में पहिया उल्टा घुमने लगा है। यानी सन 2005 के बाद से ढाई करोड़ के आसपास महिलाएं कामकाजी तबके से अलग हो गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। घर से बाहर निकल कर काम पर जाना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समसे महत्वपूर्ण कारक है। जो महिलाएं काम करती हैं उनका विवाह जल्दबाजी में नहीं होता, बच्चे फौरन नहीं होते और उनके बच्चे अपेक्षाकृत लिहाज से तमाम सकारात्मक गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार के अध्ययन सामने आए हैं, जो बताते हैं कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम पाने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि स्त्रियों के साथ आज भी कामकाज में पूरी तरह समानता का व्यवहार नहीं हो पाता है, उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है और उनकी पारिवारिक भूमिका ज्यादा बड़ी होने के बावजूद कार्यस्थल पर विपरीत स्थितियों में काम करना पड़ता है। यदि उन्हें उपयुक्त रोजगार मिले तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि दुनिया में आज भी स्त्रियों की 48 फीसदी उत्पादक क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। महिलाओं का रोजगार में शामिल होना उनके सशक्तिकरण के लिए जरूरी है, साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी उसकी भूमिका है। सवाल है कि देश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने के बावजूद महिलाओं की भूमिका बढ़ क्यों नहीं रही है? और वह कैसे बढ़ सकती है? हालांकि जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा, पर पांच मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसमें कारण और निवारण दोनों छिपे हैं।

काम करने की ललक

भारतीय स्त्रियों में काम करने की ललक है और वह बढ़ ही रही है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे (राउंड 68) के अनुसार 31 प्रतिशत स्त्रियां जिनका ज्यादातर समय घरेलू कामकाज में व्यतीत होता है, अब बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं। पढ़ी-लिखी ग्रामीण स्त्रियों का यह प्रतिशत और भी अधिक यानी 50 फीसदी से ज्यादा है। काम करने की इच्छुक हर प्रकार की स्त्रियों को जोड़ा जाए तो देश में 78 फीसदी स्त्रियों की कामकाज में हिस्सेदार हो सकती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि स्त्रियां ज्यादातर घर के आसपास काम चाहती हैं। बहुत सी स्त्रियां इसलिए काम नहीं करती, क्योंकि घर या गांव के पास नहीं मिलता। इसके साथ अवसरों की बात भी है। सन 1987 में ‘ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड’ शुरू होने के बाद शिक्षकों का कोटा तय होने से महिलाओं के लिए अध्यापन का क्षेत्र खेती के बाद दूसरे नम्बर पर आ गया है। गांवों की पढ़ी-लिखी लड़कियों के लिए एक दरवाजा खुला। इधर कौशल भारत, मेक इन इंडिया, महिलाओं के लिए शिक्षा और कुछ नौकरियों में कोटा या प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति ने युवा महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। सन 2010 के बीच विनिर्माण के क्षेत्र में स्त्री श्रमिकों का प्रतिशत 15 से बढ़ कर 25 हुआ है। महिलाओं के रोजगार में सबसे बड़ी बाधा है प्रवास। यानी दूसरे गांव शहर या देश में जाकर काम करना आसान नहीं है। प्रवास मुश्किल है और हमारी सामाजिक- सांस्कृतिक परिस्थितियां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के प्रवास के प्रतिकूल हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण

सामान्यत: राजनीति में स्त्रियों की भूमिका बहुत सीमित है। यह दुनियाभर की प्रवृत्ति है, पर भारतीय राजनीति में स्त्रियों की भूमिका और भी कम है। सामान्यत: संसद और विधान सभाओं में महिला सदस्यों की संख्या 10 फीसदी से ऊपर नहीं जाती। पर पंचायती राज ने एक रास्ता खोला है। 24 अप्रैल 1993 को भारत में संविधान के 73 वें संशोधन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल कराया गया।

यह फैसला ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम था, पर उतना ही महत्वपूर्ण महिलाओं की भागीदारी के विचार से था। इसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी। यह कदम क्रांतिकारी साबित हुआ। हालांकि इस कदम की शुरू में आलोचना की गई। आज भी तमाम महिला पदाधिकारियों के नाम से उनके पति, पिता या पुत्र काम कर रहे हैं, पर ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने सफलता और कुशलता के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। पंचायती राज में अब दूसरी पीढ़ी की युवा लड़कियां सामने आ रही हैं।

पंचायती राज के कारण गांवों में महिलाओं की भूमिका में युगांतरकारी बदलाव आया है। अब इस आक्षण को बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में 50 फीसदी आरक्षण शुरू हो चुका है, पर हाल में केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्री ने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने नई महिला नीति का जो दस्तावेज जारी किया है उसका एक लक्ष्य महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करना भी है ताकि उनके लिए ऐसा सामाजिक आर्थिक वातावरण तैयार हो, जिसमें वे अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकें। इस अधिकार को हासिल करने में युवा महिलाओं की भूमिका ज्यादा बड़ी है। हाल में कुछ राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता को भी अनिवार्य बनाया है। हालांकि इसका विरोध भी हुआ है, पर इससे युवा स्त्रियों के लिए अवसर बढ़ेेंगे। नई महिला नीति का दस्तावेज भी राजनीति, प्रशासन, लोकसेवा और कॉरपोरेट क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कहता है।

महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना जरूरी

युवा स्त्रियों के सशक्तिकरण की बात तब तक अधूरी है जब तक लड़कियों को लेकर सामाजिक दृष्टिकोण की बात नहीं की जाए। केवल लड़कियों की भूमिका बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि उनके प्रति सामाजिक नजरिया भी बदलना चाहिए। उनकी सुरक्षा इसी नजरिए से तय होगी। असुरक्षित और भयभीत बालिका से हम बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। सुरक्षा का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। यह काम सामाजिक शिक्षण से पूरा हो सकता है। हम परम्परा से ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यते’ जैसी बात कहते जार हैं, पर व्यावहारिक रूप से इसे लागू नहीं करते। जो लिंगानुपात देश के कई इलाकों में है, वह इस सामाजिक दृष्टिकोण पर मुहर लगाता है। कहना मुश्किल है कि ‘बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ’ का नारा हमारे दिलो दिमाग में बैठा है या नहीं। पर हम व्यवहार रूप में इसे लागू कर सकें तो कहानी बदलते देर नहीं लगेगी।

———-