‘गांव बूढ़ा’ की स्थिति एक गैर राजनीतिक व्यक्ति की है। ‘गांव बूढ़ा’ से तात्पर्य केवल वृद्ध व्यक्ति से नहीं है। आजकल युवा ‘गांव बूढ़ा’ भी नियुक्त हुए हैं। ग्राम पंचायत बनने के बाद ‘गांव बूढ़ा’ गांव में विकास के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहायता लेता है। पंचायत सदस्य गांव के विकास के लिए कार्यक्रम बनाने में ‘गांव बूढ़ा’ की मदद करते हैं। लेकिन ग्राम स्तर पर न्याय निष्पादन का कार्य अभी भी ‘गांव बूढ़ा’ एवं कौंसिल की जिम्मेदारी है।

पूरे विश्व में सामाजिक संरचना का विकास एक सरल रूप से उच्चतम रूप में हुआ है। जब तक एक समाज एकाकी रूप धारणा किया रहता है, तब तक उसकी संरचना सरल बनी रहती है। जैसे ही यह बाहरी सम्पर्क में आता है, उसमें विकटता आने लगती है और वह अपना वास्तविक रूप खोने लगता है। इस दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश का समाज अभी तक अपनी वास्तविकता को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा है, क्योंकि इसे अभी भी एक बंद समाज की परिधि में रखा गया है।

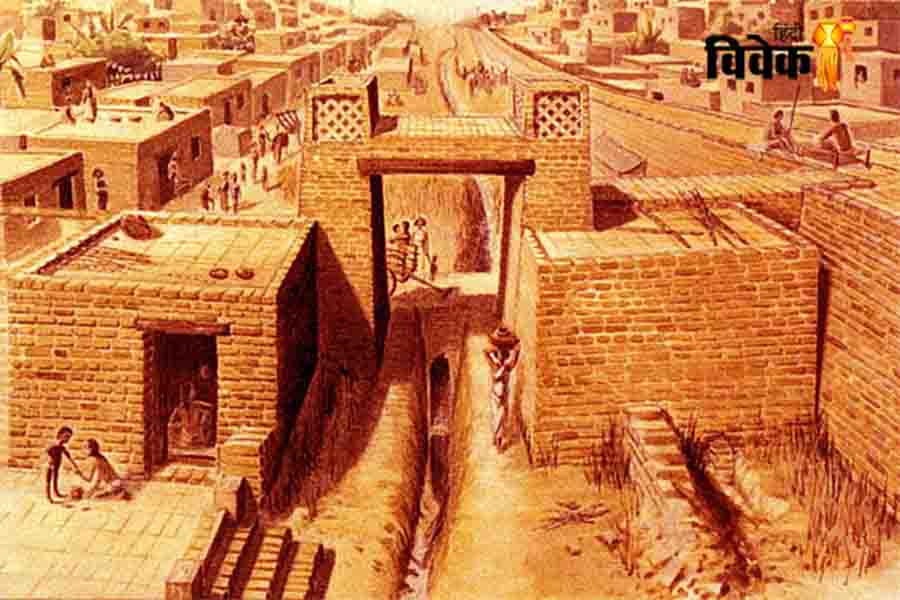

अरुणाचल प्रदेश एक जनजातीय बहुल प्रदेश है। 2011 की प्रांरभिक जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 1,097,968 है, जिसमें से 7,05,158 की जनसंख्या यहां की जनजातियों की है। साथ में अरुणाचल प्रदेश एक ग्राम प्रधान राज्य है। लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है। अरुणाचल के गांव काफी बिरवरे एवं सुंदर स्थानों में जंगल एवम् पर्वतों के मध्य स्थित हैं। इसलिए यहां के गांवों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता।

अरुणाचल प्रदेश का समाज ‘कुल’ एवम् ग्राम प्रधान व्यवस्था पर आधारित है। साथ-साथ प्रत्येक गांव एवं जनजाति की अपनी ग्राम कौंसिल होती है, जिसे विभिन्न जनजातियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ आदि जनजाति में केबाड, रवाम्ती में माइचुप, कामन मिश्मी में फराइ, आका में राइज, आपातानी में बुलियांग इत्यादि नामों से ग्राम कौंसिल को जाना जाता है। ये कौंसिल वास्तव में ग्राम सरकार के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें सदियों पुरानी परम्पराओं से बल मिलता है। ग्राम कौंसिल आधुनिक अर्थ में एक जनतांत्रिक संस्था है। जहां गांव से सम्बन्धित सारी समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होती है और उनका समाधान किया जाता है। (गजेटियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लोहित डिस्ट्रिक्ट,1978) प्रत्येक गांव या ग्राम कौंसिल का एक मुखिया होता है, जिन्हें विभिन्न जनजातियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वाङचु गांव के प्रधान को वांग्धम, नॉक्टे प्रधान को लोवांग, आदी गांव के प्रधान को गाम आदि नामों से जाना जाता है।

इन पारम्पारिक ग्राम कौंसिलों के अलावा 1967 में नेफा पंचायती राज रेगुलेशन के द्वारा ग्राम पंचायत एवम् ग्राम सभा की स्थापना की गई। इनके सदस्यों का चुनाव होता है और वे पंचायती राज कानून के तहत कार्य करते हैं।

इसके अतिरिक्त ‘गांव बूढ़ा’ नाम की एक अलग संस्था भी है, जिसकी स्थापना 1945 के असम फ्रंटियर (एंडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस) रेग्युलेशन के द्वारा की गई थी। इसके अन्तर्गत एक ग्राम अथॉरिटी की नियुक्ति की गई , जिसका नाम बाद में बदल कर ‘गांव बूढ़ा’ कर दिया गया। ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति के बावजूद ग्रामीण स्तर पर सदियों से काम करने वाली संस्थाओं के महत्व को कम नहीं किया गया। वस्तुत: ब्रिटिश सरकार ने अपनी सम्प्रभुता के बावजूद भारत में प्राचीन ग्रामीण संरचना से ज्यादा छेडछाड नहीं की थी। असम पर 1826 में अधिपत्य जमाने के बाद ब्रिटिश सरकार उत्तर पूर्व की अन्य जनजातियों के सम्पर्क में आई। काफी अन्तराल के बाद एक सूझबूझ वाली नीति के तहत विभिन्न जनजातीय प्रदेशों को भी ब्रिटिश सरकार के अधीन लाया गया, पर उनकी ग्रामीण और पारम्पारिक संरचना से छेड़छाड़ नहीं की गई। 1919 के एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र के रूप में संगठित करके उन्हें भारतीय मंत्रियों के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया। 1935 के एक्ट के तहत पुन: उनकी संरचना में परिवर्तन लाकर उन्हें वर्जित क्षेत्र एवम् आंशिक वर्जित क्षेत्र की संज्ञा दी गई। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य यह था कि जनजातीय समुदाय को साधारण नियम- कानून की आवश्यकता थी। अत: उनके लिए नियम कानून बनाते समय उनके अपने पारम्पारिक तौरतरीकों को पूरी मान्यता दी जानी चाहिए। (पी. एन.लूथरा, शिलांग 1971) इसी वजह से पारम्पारिक संस्थाओं के आस्तित्व को पूरी मान्यता दी गई। लेकिन ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति के द्वारा ग्रामीण स्तर पर एक सरकारी (बल्कि गैरसरकारी) व्यक्ति की उपस्थिति दर्ज कराई गई; जो न सिर्फ ग्रामीण स्तर पर न्याय संबधित कार्यों का संपादन करता है बल्कि गांव की सारी सूचनाएं भी उच्च अधिकारी को सम्प्रेषित करता है।

1945 के रेग्यूलेशन के द्वारा ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति योग्यताएं /अयोग्यताएं, कार्य एवम् उत्तरदायित्व की रूपरेखा भी बनाई गई थी। ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति में आज भी कमोबेश इसी रेग्युलेशन का पालन किया जाता है। उनकी नियुक्ति में पुरानी जनतांत्रिक परम्परा का ही पालन किया जाता है। गांव के सभी वयस्क एक प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में ‘गांव बूढ़ा’ का चुनाव करते हैं। ‘गांव बूढ़ा’ की योग्यताएं निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:-

1) वह व्यक्ति उसी गांव का मूल निवासी हो।

2) उसे पारम्पारिक कानून एवं रीति-रिवाजों का पूरा ज्ञान हो।

3) उसकी उम्र 35 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ज्यादा ना हो।

लेकिन अगर कोई व्यक्ति न्यायालय या ग्राम कौंसिल द्वारा आपराधिक मामले में सजा पाया हो, वह कानून तोड़ने का आदी हो, किसी राजनैतिक दल का सदस्य हों, या कोई अपने गांव कोे छोड़ कर किसी अन्य स्थान पर बस गया हो तो ऐसा व्यक्ति ‘गांव बूढ़ा’ के पद के लिए अयोग्य माना जाता है। एक सौ या उससे कम जनसंख्या वाले गांव के लिए एक ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति का प्रावधान है। एक सौ से अधिक जनसंख्या वाले गांव के लिए प्रत्येक सौ व्यक्तियों पर एक अतिरिक्त ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति की जाती है लेकिन किसी एक गांव में पांच या अधिक ‘गांव बूढ़ा‘ होते हैं, वहां एक ‘मुख्य गांव बूढ़ा‘ का भी प्रावधान है। सिर्फ अधिसूचित गांवों में ही ‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति की जाती है।

‘गांव बूढ़ा’ को अपने अधिकार क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपने क्षेत्र में घटने वाले अपराधिक मामले, हिंसा, मृत्यु या अन्य गंभीर घटनाओं की जानकारी वह डिप्टी कमिश्नर को देता है। अपने कार्य के निष्पादन के लिए वह गांव के सभी निवासियों की मदद लेता है। ‘गांव बूढ़ा’ की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने क्षेत्र में अपराधिक न्याय का निष्पादन करना है। वह अपने क्षेत्र में होने वाले मामूली अपराध जैसे चोरी, सेंघ, मारपीट इत्यादि मामलों की सुनवाई करता है। उसे दोषी व्यक्ति पर पचास रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। सारी कार्यवाही एक खुले सत्र में कम से कम तीन गवाहों की उपस्थिति में होती है। अगर कोई व्यक्ति उसके फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उस क्षेत्र के एसिटेण्ट डिप्टी कमिश्नर के यहां सात दिनों के अंदर अपील कर सकता है। ‘गांव बूढ़ा’ को दीवानी मामले भी सुनने एवं निपटने का अधिकार होता है, बशर्ते कि दोनों पक्ष उसी गांव के मूल निवासी हो और वहीं रहते हों। इस प्रकार नए रेग्युलेशन के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर ‘गांव बूढ़ा’ को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। ग्राम स्तर पर एक विशिष्ट पहचान हेतु एवं सरकारी अधिकारी के रूप में ‘गांव बूढ़ा’ को एक लाल कोट पहनने की अनुमति दी गई। आज भी अरूणाचल प्रदेश के गांवों में लाल कोट पहनने वाले व्यक्ति की पहचान ‘गांव बूढ़ा‘ के रूप में की जा सकती है।

‘गांव बूढ़ा’ की नियुक्ति में स्त्री एवं पुरुष के बीच कोई भेद नहीं रखा जाता है। हांलाकि शुरूआत में यह पद पुरुषों के पास ही रहा। लेकिन आजकल कई महिलाएं भी ‘गांव बूढ़ा’ के पद को प्राप्त कर चुकी हैं। दूसरी ओर ‘बूढ़ा’ शल्द का तात्पर्य अब वृद्ध व्यक्ति के संदर्भ में नहीं रह गया है। आजकल कई पढ़ेलिखे युवा भी ‘गांव बूढ़ा’ का पद प्राप्त कर रहे हैं। सामान्य तौर पर एक ‘गांव बूढ़ा’ अपने पूरे जीवन काल तक इस पर कार्य करता रहता है। प्राय: पुराने ग्राम प्रधान या कौंसिल के प्रधान ही ‘गांव बूढ़ा’ के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन उसकी नियुक्ति से पुराने ग्राम अधिकारी की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन जरुर आ गया। ‘गांव बूढ़ा’ अब तीन रूपों में कार्य कर सकता है-

1) प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में।

2) गांव के मुखिया के रूप में

3) ग्राम कौंसिल के चेयरपर्सन के रूप में

अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज और विधान सभा के आगमन से पूर्व ‘गांव बूढ़ा’ और ग्राम कौंसिल ही सही मायनों में प्रशासनिक और जनतांत्रिक संस्थाएं थीं।

1945 के रेग्युलेशन के 25 वर्ष बाद भारत सरकार ने एक दाइंग एरिंग कमेटी बनाई। विदेश विभाग में पदस्थापित संसदीय सचिव दाइंग एरिंग इस कमेटी के चैयरमैन थे। इसके अन्य सदस्य थे-बी.डी. पाण्डे, ब्रिगेडियर डी.एम.सेन, एल. बी.न्याडा। इस कमेटी ने ग्राम कौंसिल को जारी रखने की सिफारिश की तथा इसमें दोहरे प्रशासन की भ्रांति को दूर करने के लिए कौंसिल के सिर्फ एक वास्तविक प्रधान (जो गांव बूढ़ा भी हो सकता था) को स्वीकार करने पर बल दिया।

दाईंग एरिंग कमेटी की सिफारिशों (1965) के आधार पर नेफा में स्थानीय स्वशासन को पुनर्गठित किया गया। नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एंजेसी पंचायत राज रेग्युलेशन 1967 के द्वारा 1969 में नेफा (वर्तमान अरुणाचल प्रदेश) में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। इसके तहत स्थानीय सरकार में चार स्तरीय व्यवस्थाएं कायम की गईं- यथा गांवों में ग्राम पंचायत ब्लाक स्तर पर अंचल समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, स्वम् एजेंसी स्तर पर एजेंसी कौसिंल।

वास्तव में 1967 में एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं हुई, बल्कि ग्राम प्राधिकरण (गांव बूढ़ा एवं कौसिंल) को ही ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया। बाद में 1971 में एक संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को स्वतंत्र तौर पर बनाया गया। उस समय भी ग्राम पंचायत का विशेष कुछ कार्य नहीं था। केवल अंचल समिति के गठन के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाने की उकसी भूमिका थी। इस तरह ‘गांव बूढ़ा’ पहले की तरह ही काम करता रहा। 1980 में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक ‘गांव बूढ़ा’ कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट 1084 में आई, जिसमें मुख्यत: ‘गांव बूढ़ा’ के चयन में उसकी शिक्षा की बात की गई। साथ ही सारी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने, उनकी संख्या को सीमित करने, उन्हें और सुविधाएं देने, उन्हें ग्राम पंचायत के समक्ष लाने, एवं महिलाओं की अधिक भागीदारी की सिफारिशें की गईं। इसके बाद ‘ग्राम बूढ़ा’ की स्थिति में कुछ बदलाव आए हैं-

‘गांव बूढ़ा’ की स्थिति एक गैर राजनीतिक व्यक्ति की है। ग्राम पंचायत बनने के बाद ‘गांव बूढ़ा’ गांव में विकास के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों की सहायता लेता है। पंचायत सदस्य गांव के विकास के लिए कार्यक्रम बनाने में ‘गांव बूढ़ा’ की मदद करते हैं। लेकिन ग्राम स्तर पर न्याय निष्पादन का कार्य अभी भी ‘गांव बूढ़ा’ एवं कौंसिल की जिम्मेदारी है।

इसके द्वारा किया गया कार्यः- जैसे त्वरित न्याय सरल मितव्ययी, संतोषजनक होता है। न तो पुलिस और न वकील की आवश्यवकता पड़ती है। वास्तव में ‘गांव बूढ़ा’ अपने को गांव का सच्चा सेवक मानते हैं; क्योंकि वे बगैर राजनीति प्रेरित होकर गांव के सामाजिक- सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करते हैं।

———