बाजार से सब्जी लाना हो या पैक दूध या फिर किराना या कपड़े, पॉलिथीन के प्रति लोभ ना तो दुकानदार छोड़ पा रहे हैं, ना ही खरीदार। पॉलिथीन न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी नष्ट करने पर आमादा है। इससे बचने के लिए वैकल्पिक उत्पादों पर हमें गौर करना होगा।

एक साल पहले मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा हो या फिर दिल्ली से सटे गाजियाबाद नगर निगम द्वारा चलाया गया सख्त अभियान, लोग मानते हैं कि पॉलिथीन थैली नुकसानदेह है लेकिन अगले ही पल कोई मजबूरी जताकर उसे हाथ में ले कर चल देते हैं। विडंबना है कि हर एक इंसान यह मानता है कि पॉलिथीन बहुत नुकसान कर रही है, लेकिन उसका मोह ऐसा है कि किसी ना किसी बहाने से उसे छोड़ नहीं पा रहा है।

देशभर की नगर निगमों के बजट का बड़ा हिस्सा सीवर व नालों की सफाई में जाता है और परिणाम-शून्य ही रहते हैं और इसका बड़ा कारण पूरे मल-जल प्रणाली में पॉलिथीन का अंबार होना है। यह पहला मामला नहीं है जब स्थानीय प्रशासन ने पॉलिथीन पर पाबंदी की पहल की हो, रीवा, भुवनेश्वर, शिमला, देहरादून, बरेली, देवास, बनारस… देश के हर राज्य के कई सौ शहर यह प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नतीजा अपेक्षित नहीं आने का सबसे बड़ा कारण विकल्प का अभाव है।

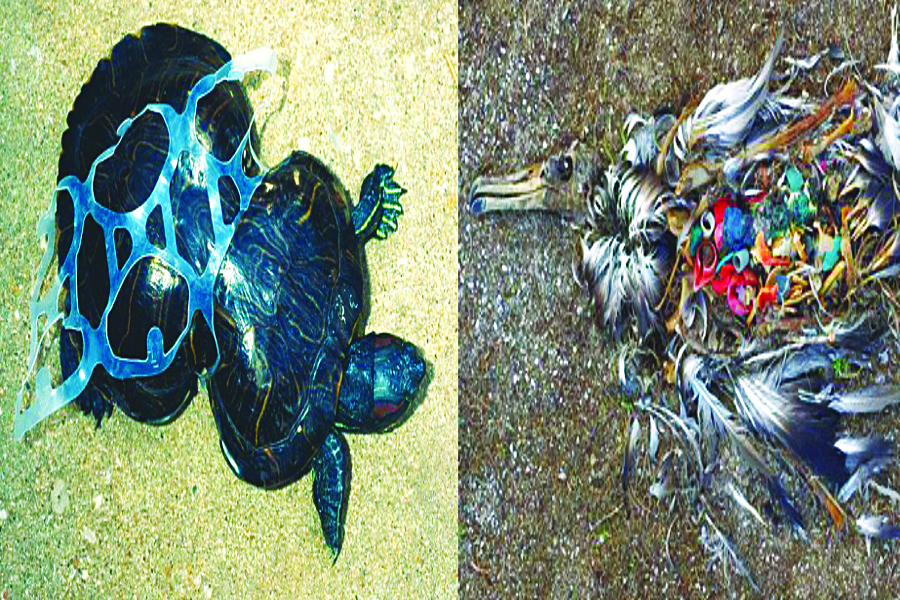

कच्चे तेल के परिशोधन से मिलने वाले डीजल, पेट्रोल आदि के साथ ही पॉलिथीन बनाने का मसाला भी पेट्रो उत्पाद ही है। यह इंसान और जानवर दोनों के लिए जानलेवा है। घटिया पॉलिथीन का प्रयोग सांस और त्वचा संबंधी रोगों तथा कैंसर का खतरा बढ़ाता है। पॉलिथीन की थैलियां नष्ट नहीं होती हैं और धरती की उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर इसे जहरीला बना रही हैं। साथ ही मिट्टी में इनके दबे रहने के कारण मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी कम होती जा रही है, जिससे भूजल के स्तर पर असर पड़ता है।

पॉलिथीन खाने से गायों व अन्य जानवरों के मरने की घटनाएं तो अब आम हो गई हैं। फिर भी बाजार से सब्जी लाना हो या पैक दूध या फिर किराना या कपड़े, पॉलिथीन के प्रति लोभ ना तो दुकानदार छोड़ पा रहे हैं ना ही खरीदार। मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों, पार्क, अभ्ययारण्य, रैलियों, जुलूसों, शोभा यात्राओं आदि में धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है। शहरों की सुंदरता पर इससे ग्रहण लग रहा है।

पॉलिथीन न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी नष्ट करने पर आमादा है। यह मानवोचित गुण है कि इंसान जब किसी सुविधा का आदी हो जाता है तो उसे तभी छोड़ पाता है जब उसका विकल्प हो। यह भी सच है कि पॉलिथीन बीते दो दशक के दौरान बीस लाख से ज्यादा लोगों के जीवकोपार्जन का जरिया बन चुका है जो कि इसके उत्पादन, व्यवसाय, पुरानी पन्नी एकत्र करने व उसे कबाड़ी को बेचने जैसे काम में लगे हैं। वहीं पॉलिथीन के विकल्प के रूप में जो सिंथेटिक थैले बाजार में डाले गए हैं, वे एक तो महंगे हैं, दूसरे कमजोर और तीसरे वे भी प्राकृतिक या घुलनशील सामग्री से नहीं बने हैं और उनके भी कई विषम प्रभाव हैं। कुछ स्थानों पर कागज के बैग और लिफाफे बनाकर मुफ्त में बांटे भी गए लेकिन मांग की तुलना में उनकी आपूर्ति कम थी।

यदि वास्तव में बाजार से पॉलिथीन का विकल्प तलाशना है तो पुराने कपड़े के थैले बनवाना एक विकल्प है। इससे कई लोगों को विकल्प मिलता है- पॉलिथीन निर्माण की छोटी-छोटी इकाई लगाए लोगों को कपड़े के थैले बनाने का, उसके व्यापार में लगे लोगों को उसे दुकानदार तक पहुंचाने का और आम लोगों को सामान लाने-ले जाने का। यह सच है कि जिस तरह पॉलिथीन की मांग है उतनी कपड़े के थैले की नहीं होगी, क्योंकि थैला कई-कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कपड़े के थैले की कीमत, उत्पादन की गति भी उसी तरह पॉलिथीन के मानिंद तेज नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत है दूध, जूस, बनी हुई करी वाली सब्जी आदि के व्यापार की। इसके लिए एल्यूमिनियम या अन्य मिश्रित धातु के खाद्य-पदार्थ के लिए माकूल कंटेनर बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात घर से बर्तन ले जाने की आदत फिर से लौट आए तो खाने का स्वाद, उसकी गुणवत्ता, दोनों ही बनी रहेगी। कहने की जरूरत नहीं है कि पॉलिथीन में पैक दूध या गरम करी उसके जहर को भी आपके पेट तक पहुंचाती है। आजकल बाजार माइक्रोवेव में गरम करने लायक एयरटाइट बर्तनों से अटा पड़ा है, ऐसे कई-कई साल तक इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का भी विकल्प के तौर पर विचार किया जा सकता है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देना चाहिए। बायो प्लास्टिक चीनी, चुकंदर, भुट्टा जैसे जैविक रूप से अपघटित होने वाले पदार्थों के इस्तेमाल से बनाई जाती है। हो सकता है कि शुरूआत में कुछ साल पन्नी की जगह कपड़े के थैले व अन्य विकल्प के लिए कुछ सब्सिडी दी जाए तो लोग अपनी आदत बदलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यह व्यय पॉलिथीन से हो रहे व्यापक नुकसान की तुलना में बेहद कम ही होगा।

सनद रहे कि 40 माइक्रॉन से कम पतली पन्नी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। सरकारी अमलों को ऐसी पॉलिथीन उत्पादन करने वाले कारखानों को ही बंद करवाना पड़ेगा। वहीं प्लास्टिक कचरा बीन कर पेट पालने वालों के लिए विकल्प के तौर पर बंगलुरू के प्रयोग पर विचार कर सकते हैं, जहां लावारिस फेंकी गई पन्नियों को अन्य कचरे के साथ ट्रीटमेंट करके खाद बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी पन्नियों को डामर के साथ गला कर सड़क बनाने का काम चल रहा है। जर्मनी में प्लास्टिक के कचरे से बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है।

“नेशनल इनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट”, नागपुर के मुताबिक देश में हर साल 44 लाख टन खतरनाक कचरा निकल रहा है। हमारे देश में औसतन प्रति व्यक्ति 20 ग्राम से 60 ग्राम कचरा हर दिन निकालता है। इसमें से आधे से अधिक कागज, लकड़ी या पुट्ठा होता है, जबकि 22 फीसदी कूड़ा-कबाड़ा, घरेलू गंदगी होती है। कचरे का निबटान पूरे देश के लिए समस्या बनता जा रहा है। दिल्ली की नगर निगम कई-कई सौ किलोमीटर दूर तक दूसरे राज्यों में कचरे का डंपिंग ग्राउंड तलाश रही है। जरा सोचें कि इतने कचरे को एकत्र करना, फिर उसे दूर तक ढोकर ले जाना कितना महंगा व जटिल काम है। यह सरकार भी मानती है कि देश के कुल कूड़े का महज पांच प्रतिशत का ईमानदारी से निबटान हो पाता है। असल में कचरे को बढ़ाने का काम समाज ने ही किया है। अभी कुछ साल पहले तक स्याही वाला पेन होता था, उसके बाद ऐसे बाल-पेन आए, जिनकी केवल रिफील बदलती थी। आज बाजार में ऐसे पेनों को बोलबाला है जो खतम होने पर फेंक दिए जाते हैं। देश की बढ़ती साक्षरता दर के साथ ऐसे पेनों का इस्तेमाल और उसका कचरा बढ़ता गया। जरा सोचें कि तीन दशक पहले एक व्यक्ति साल भर में बामुश्किल एक पेन खरीदता था और आज औसतन हर साल एक दर्जन पेनों की प्लास्टिक प्रति व्यक्ति बढ़ रही है। इसी तरह शेविंग-किट में पहले स्टील या उससे पहले पीतल का रेजर होता था, जिसमें केवल ब्लेड बदले जाते थे और आज हर हफ्ते कचरा बढ़ाने वाले ‘यूज एंड थ्रो’ वाले रेजर ही बाजार में मिलते हैं। हमरा बाथ्रूम और किचन तो कूड़े का बड़ा उत्पादनकर्ता बन गया है।

अभी कुछ साल पहले तक दूध भी कांच की बोतलों में आता था या फिर लोग अपने बर्तन लेकर डेयरी जाते थे। आज दूध तो ठीक ही है पीने का पानी भी कचरा बढ़ाने वाली बोतलों में मिल रहा है। अनुमान है कि पूरे देश में हर रोज चार करोड़ दूध की थैलियां और दो करोड़ पानी की बोतलें कूड़े में फैंकी जाती हैं। मेकअप का सामान, घर में होने वाली पार्टी में डिस्पोजेबल बर्तनों का प्रचलन, बाजार से सामान लाते समय पॉलिथीन की थैलियां लेना, हर छोटी-बड़ी चीज की पैकिंग; ऐसे ही ना जाने कितने तरीके हैं, जिनसे हम कूड़ा-कबाड़ा बढ़ा रहे हैं। घरों में सफाई और खुशबू के नाम पर बढ़ रहे साबुन व अन्य रसायनों के चलन ने भी अलग किस्म के कचरे को बढ़ाया है।

हिमाचल प्रदेश तथा केरल जैसे विकल्प तो और भी बहुत हैं, बस जरूरत है तो एक नियोजित दूरगामी योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त इच्छाशक्ति की।

केरल से सीखें प्लास्टिक कचरा कम करना

केरल राज्य ने इस विकराल समस्या के समझा और पूरे राज्य में कचरा कम करने के कुछ कदम उठाए। इस दिशा में जारी दिशा-निर्देशों में सबसे ज्यादा सफल रहा है डिस्पोजेबल बॉल पेन के स्थान पर इंक पेन इस्तेमाल का अभियान। सरकार ने पाया कि हर दिन लाखों रिफिल और एक समय इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पेन राज्य के कचरे में इजाफा कर रहे हैं। सो, कार्यालयीन आदेश निकाल कर सभी सरकारी दफ्तरों में बाल पाईंट वाले पेनों पर पांबदी लगा दी गई। अब सरकारी खरीद में केवल इंक पेन खरीदे व इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राज्य के स्कूल, कालेजों और चौराहों पर कचरा बन गए बॉल पेनों के एकत्रीकरण के लिए डिब्बे लगाए गए हैं। कई जिलों में एक दिन में पांच लाख तक बेकार प्लास्टिक पेन एकत्र हुए। इस बीच इंक पेन और श्याही पर भी छूट दी जा रही है। अनुमान है कि यदि पूरे राज्य में यह येाजना सफल हुई तो प्रति दिन पचास लाख प्लास्टिक पेन का कचरा र्प्यावरण में मिलने से रह जाएगा। इन एकत्र पेनों को वैज्ञानिक तरीके से निबटाया भी जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके अलावा कार्यालयों में पैक्ड पानी की बोतलों के स्थान पर स्टील के बर्तन में पानी, सरकारी आयोजनों में फ्लेक्स बैनर और गुलदस्ते के फूलों को पनी में लपेटने पर रोक लगा दी है। प्रत्येक कार्यालय में कचरे को अलग-अलग करना, कंपोस्ट बनाना, कागज के कचरे को रिसाईकिल के लिए देना और बिजली व इलेक्ट्रानिक कचरे को एक-कर प्रत्येक तीन महीने में वैज्ञानिक तरीके से उसको ठिकाने लगाने की योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहद कारगर रही हैं।