1910 का क्रिसमस का दिन। हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज की आर्थिक राजधानी बंबई रौशनी से नहायी थी। सत्ताधारियों के भगवान के जन्मदिन का त्यौहार हर किसी को लुभा रहा था। अभी वह दौर नहीं आया था कि अंग्रेजियत के बहिष्कार का नारा माहौल में घुला हो। लाल-बाल-पाल का गरम दल अभी शैशवावस्था में था। गांधी दक्षिण अफ्रीका में व्यस्त थे और बंबई की आम जनता क्रिसमस के मेले का आनंद लेने में। लोगों के बीच आकर्षण का एक नया केंद्र भी था, अमेरीका-इंडिया पिक्चर पैलेस। बड़े जोरशोर से प्रचार किया जा रहा था कि आज वहां पर ईसाईयों के भगवान चलते-फिरते दिखाई देंगे। पर उसे देखने के लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे।

‘द लाइफ ऑफ क्राइस्ट’ नाम की इस फिल्म को देखते हुए पूरा थिएटर तालियां पीट रहा था और अपने सीने पर क्रास बनाकर अंग्रेजों के करुणामयी भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। लेकिन उन्हीं के बीच बैठे गोविन्द फालके के बेटे धुंडीराज को कान तक प्रत्यंचा चढ़ाकर तीर छोड़ते प्रभु श्रीराम दिख रहे थे, बंशी बजैया कान्हा दिख रहे थे, अलख अविनाशी शिव दिख रहे थे, अफज़ल खान का वध करते छत्रपति शिवाजी दिख रहे थे, देश के तमाम संत दिख रहे थे और दिख रहा था एक विशाल फलक जो आगे चलकर एक बड़े उद्योग की नींव बन सकता था।

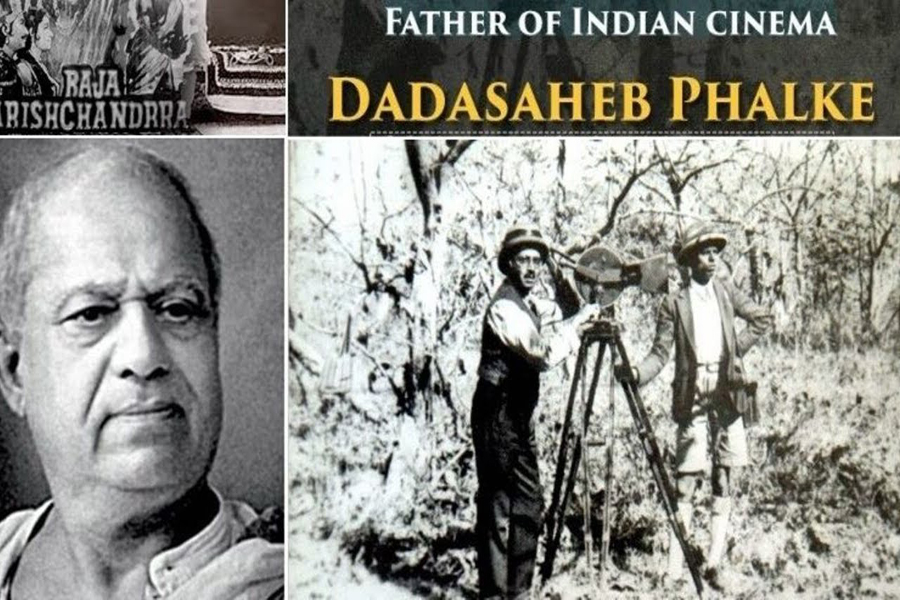

देवी-देवताओं को अपनी कूंची के माध्यम से कागज़ पर उकेरने वाले राजा रवि वर्मा के चालीस वर्षीय शिष्य घुंडीराज गोविंद फालके ने तालियां पीटते हुए निश्चय किया कि वो भी ईसा मसीह की तरह भारतीय धार्मिक चरित्रों को रूपहले पर्दे पर जीवंत करेगा। आज उसी स्वप्नद्रष्टा का जन्मदिन है।

दादासाहब के पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुम्बई के एल्फिन्स्टन कालेज में प्राध्यापक थे। इस कारण दादासाहब की शिक्षा-दीक्षा मुम्बई में ही हुई। वह फिल्म देखने के बाद उनमें फिल्म निर्माण की ललक इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उससे सम्बंधित कई पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन किया और कैमरा लेकर चित्र खींचना भी शुरू कर दिया। जब दादासाहब ने चलचित्र-निर्माण में अपना ठोस कदम रखा तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे-तैसे कुछ पैसों की व्यवस्था कर उपकरण खरीदने के लिए लंदन पहुंच गए।

सिने साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक की मदद से फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण खरीदे और 1912 के अप्रैल माह में वापस मुम्बई आ गए। उन्होंने दादर में अपना स्टूडियो बनाया और फालके फिल्म के नाम से अपनी संस्था स्थापित की। आठ महीने की कठोर मेहनत के बाद देश की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। इस फिल्म के निर्माता, लेखक, कैमरामैन इत्यादि सब कुछ दादासाहब ही थे।

इस फिल्म में काम करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं हुई, अतः लाचार होकर तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष पात्र ही चुना गया। इसमें दादासाहब स्वयं नायक (हरिश्चंद्र) बने और रोहिताश्व की भूमिका उनके सात वर्षीय पुत्र भालचंद्र फालके ने निभाई। इसका पहला प्रदर्शन दिसम्बर 1912 में कोरोनेशन थिएटर में किया गया। इसके बाद दादासाहब ने दो और पौराणिक फिल्में मोहिनी भस्मासुर और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन तीन फिल्मों के साथ दादासाहब विदेश चले गए। लंदन में इन फिल्मों की बहुत प्रशंसा हुई। दादासाहब ने कुल 95 फिल्मों और 26 लघु फिल्मों का निर्माण किया। कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद 1930 में उन्होंने फिल्मों का निर्माण छोड़ दिया पर कोल्हापुर नरेश के आग्रह पर 1937 में अपनी पहली और अंतिम बोलती फिल्म गंगावतरण बनाई।

दादासाहब का अंतिम समय गरीबी में बीता। वी. शांताराम ने अपनी कम्पनी प्रभात फिल्म्स की तरफ से पैसे देकर नासिक में उनके लिए एक घर बनवा दिया। उनका आखिरी समय वहीं बीता। 16 फरवरी 1944 को 74 वर्ष की अवस्था में पवित्र तीर्थस्थली नासिक में भारतीय फिल्म जगत का यह अनुपम सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष फिल्म जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को ‘दादा साहब फालके पुरस्कार’ प्रदान करती है। यह पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में सभी प्रकार के विशिष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये की राशि तथा स्वर्ण कमल दिया जाता है । यह 1970 से प्रदान किया जाता है।