नववर्ष कालगणना का वार्षिक शुभारम्भ होता है, पूरी दुनिया में 96 तरह की कालगणना प्रचलित है, केवल भारत में ही 36 प्रकार की कालगणना रही है, जिसमें 24 पद्धतियाँ अब विलुप्त हो चुकी है परन्तु 12 कालगणना विधियाँ आज भी प्रचलित है। इस तरह दुनियाँ में 96 दिन नववर्ष होता है तथा भारत में 12 दिन नववर्ष मनाया जाता है। भारतीय कालगणना में स्वयंभुव मनु संवत्सर, सप्तर्षि संवत्, गुप्त संवत्, युधिष्ठिर संवत्, कृष्ण संवत्, ध्रुव संवत्, क्रोंच संवत्, कश्यप संवत्, कार्तिकेय संवत्, वैवस्वत मनु संवत्, वैवस्वत यम संवत्, इक्ष्वाकु संवत्, परशुराम संवत्, जयाभ्युदय संवत्, लौकिक ध्रुव संवत्, भटाब्द संवत् (आर्यभट), जैन शक संवत्, शिशुनाग संवत्, नंद शक्, क्षुद्रक संवत्, चाहमान शक, श्रीहर्ष शक, शालिवाहन शक, कल्चुरी या चेदी शक, वल्भिभंग संवत, फसली संवत्, सरहुल संवत् के अनुसार नववर्ष मनाया जाते हंै। उत्तर भारत में विक्रम और शक संवत् विशेष प्रचलित है जो चैत्र मास से आरम्भ होता है।

कालगणना का मौलिक उद्देश्य प्रकृति के अनुसार जीवनशैली और काम-काज को व्यवस्थित करना होता है। प्रकृति के बदलावों, मौसम, ऋतुओं, ठंडी, गर्मी, बरसात से मानव जीवनशैली और काम-काज प्रभावित होता है। इसलिए मानव जीवन को समायोजित और प्रबंधित करने के लिए कालगणना की शुरुआत हुई। आज दुनिया में ईस्वी कलैण्डर सर्वाधिक प्रचलित और मान्य है, जिससे राजकीय और दैनिक काम-काज किए जाते है। प्रकृति के परिवर्तनों को जानने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ और तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु भारतीय मनीषीयों ने कालगणना की ऐसी पद्धति का विकास किया, जिससे दैनिक कामकाज के अलावा प्रकृति में होने वाले समस्त परिवर्तनों को सूक्ष्मता पहचान करना संभव रहा है। इसे कृत-विक्रम और शक संवत् के नाम से जाता है। इसकी चर्चा करने से पहले भारत में प्रचलित कालगणना का कुछ पाश्चात्य विधियों का संक्षिप्त परिचय जानना आवश्यक लगता है। कालगणना की सभी विधियाँ सूर्य-पृथ्वी-चन्द्र की गति पर आधारित होती हैं।

ग्रेगोरियन कलैण्डर

इसे सामान्यत: ईस्वी सन् के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह वैश्विक कलैण्डर के रूप में मान्य है। इसका आधार चन्द्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा और सूर्य पर केन्द्रित है। इसके पहले यह जूलियन कलैण्डर के नाम से जाना जाता था। इसकी त्रुटियों को पोप ग्रेगोरी अष्टम ने सुधार कर व्यावहारिक बनाया, इसलिए इसे ग्रेगोरियन कलैंडर कहा जाता है। इसकी गणना ईसा मसीह के जन्म को मध्य बिन्दु मानकर की जाती है। जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व तथा बाद के समय को ईस्वी सन् कहते हैं। हिजरी कलैण्डर इस्लामिक कालगणना है। इस कलैण्डर में पृथ्वी की सूर्य परिक्रमा पथ की गणना न किये जाने के कारण हिजरी वर्ष, विक्रम और ईस्वी वर्ष से 11 दिन कम होता है। इसके महीने प्रत्येक वर्ष 10-11 दिन पीछे खिसक जाते है, इसलिए हिजरी के महीने मौसम के अनुसार स्थिर नहीं होते है।

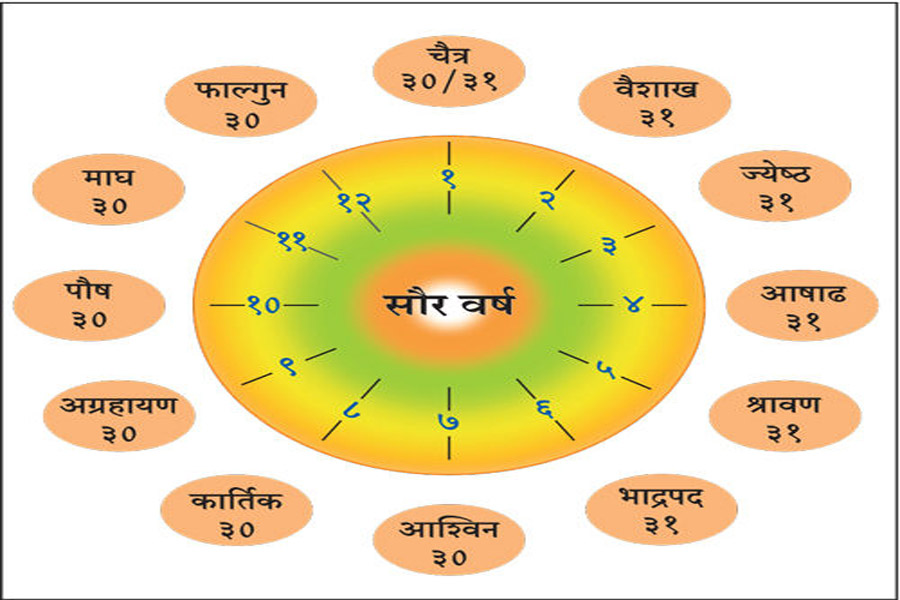

भारतीय गणराज्य के गठन के पश्चात भारतीय पर्व-त्यौहारों के निर्धारण में ईस्वी सन् से समस्या होने लगी, इसलिए भारतीय कलैण्डर की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में प्रचलित अनेक कलैण्डरों में ईस्वी के समानान्तर शक संवत् को माना गया जिसे अधिक स्पष्ट और प्रायोगिक बनाने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. मेघनाद साहा की अध्यक्षता में ज्योतिर्विदों-वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की गई। इसके द्वारा संशोधित शक संवत् पंचांग तैयार किया गया, जिसे सरकार द्वारा 21 मार्च 1957 को राष्ट्रीय शक संवत्-पंचांग घोषित किया गया। इनके महीनों का नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण आदि विक्रम संवत् के ही अनुसार रखा गया है।

शक और विक्रम संवत् का नववर्ष

शक संवत् के बाद और विक्रम संवत् की चर्चा के पहले दोनों संवतों के आरम्भ होने के दिन के संबंध में चर्चा करनी आवश्यक है, क्योकि इसके विषय में आम लोगों के साथ ही विद्वानों में भी भ्रम है। जैसा कि शक संवत् के प्रसंग में विवरण दिया गया है कि शक संवत् की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है, जबकि शक संवत् से 135 वर्ष पहले शुरू होने वाले कृत या विक्रम संवत् की गणना चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से ही की जाती है। लोक परम्परा भी यही रही है। इस दिन को होली, फगुआ, मदनोत्सव, फाग आदि के रूप में मनाने का प्राचीन परम्परा रही है। शक और विक्रम संवत् के प्रचलन से पहले प्राचीन शैवागम ग्रंथ वर्षक्रिया कौमुदी में मदनोत्सव से नये वर्ष की शुरुआत करने का संकेत मिलता है। इस प्रकार लोक मानस और शास्त्र-ज्योतिष गणना के अनुसार कृत या विक्रम संवत् का नववर्ष होली का पर्व ही है। इसकी परम्परा आज भी जारी है पर विविध पौराणिक कथाओं के प्रसारित होने के कारण उसके अर्थ बदल गये है। इधर कुछ वर्षो में जनसंचार माध्यमो का प्रसार के कारण यह वैज्ञानिक तथ्य बिल्कुल ही खो चुका है, जबकि भोजपुरी क्षेत्र के गाँवो में आज भी नये वर्ष के रूप में कमोबेस यह परम्परा जारी है। लोग अब भी यह कहते मिल जाते कि फागुन बीत गया, साल का पहला दिन फगुआ भी खुशी के साथ बीत जाये तो बहुत बड़ी बात है।

उपरोक्त वर्णित सभी कलैंडर राज-काज के लिए सुविधाजनक है, परन्तु विक्रम कलैण्डर प्रकृति के क्षण-क्षण बदलते स्वभाव का मापन करने में सक्षम है। इसकी रचना इस तरह की गयी है कि यह वैद्य की तरह प्रकृति की नब्ज की पहचान करता है। इसकी विशेषता यह है कि पर्वो के अतिरिक्त खेती-किसानी, वर्षा, ठंडी, गर्मी, आँधी-तूफान, सूखा, बाढ़, मौसम, ऋतुओं, जलवायु आदि सभी का संकेत भी इससे मिलता है, जिन्हें जानने के लिए आज भारी-भरकम यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ज्योर्तिग्रंथो के अनुसार विक्रम संवत् को उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य ने 57 ई.पू. में आरम्भ किया था। आधुनिक इतिहासकार विक्रम संवत में सौर वर्ष के साथ ही चन्द्र वर्ष की गणना को भी शामिल किया जाता है, यही इसे ईस्वी कलैंडर से अलग करता है।

भूमण्डलीय प्रकृति के मापन के लिए विक्रम संवत् सर्वाधिक उपयुक्त है। विक्रम संवत् की कालगणना प्राकृतिक घटनाओं के व्यवहार का मापक पैमाना है, जिसकी गणना विधि सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, राशि(तारामण्डल) के गति पर आधारित है। इसमे सौर वर्ष तथा चन्द्र वर्ष के रूप में एक साथ दो वर्षों की गणना की जाती है, जिन्हे समायोजित-विश्लेषित करके शीत-ताप-जलवायु के परिवर्तनों की अनुमान किया जाता है। इससे वर्ष, मौसम, ऋतु, माह, पक्ष, सप्ताह, दिन, घटी, पल, सूर्योदय, सूर्यास्त की गणना और वर्ष, शीत, ताप, वर्षा, ग्रहण, आँधी, तूफान, बाढ़, सूखा आदि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव होता है। प्रकृति में होने वाले बदलावों की सूक्ष्मता से पहचान करने के लिए सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी की गति को तारों, तारासमूहों (राशियों) के माध्यम से चिह्नित किया गया है। नक्षत्रों का संबंध चन्द्रमा की गति से है, राशियों का सूर्य से है। पृथ्वी का पर्यावरण और शीत-ताप-वर्षा के समय का निर्धारण पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा की गति और स्थिति पर ही निर्भर करती है। इसलिए सौर वर्ष के साथ-साथ चांद्र वर्षों की गणना आवश्यक है। वस्तुत: कैलेंडर बनाने का मूल उद्देश्य भी यही रहा है। इसलिए विश्व में लगभग सभी सभ्यताओं के इतिहास में चांद्र वर्षों की गणना मिलती है।

वेदांग ज्योतिष विधि से एक चान्द्र मास शुक्ल पक्षके पहले दिन यानी प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या को पूरा होता है। इसके विपरीत सूर्य सिद्धांत ज्योतिष पद्धति से एक चान्द्र मास की गणना कृष्ण पक्ष के पहले दिन से शुरू होकर पूर्णिमा को पूरी होती है। शक संवत् में वेदांग ज्योतिष के अनुसार मास और वर्ष शुरू होता है, इसलिए नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। कृत या विक्रम संवत् में सूर्य सिद्धान्त माना जाता है, इसलिए इसका नववर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चन्द्रमा को 29.53 दिन का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा में 354.37 दिन का समय लगता है। सूर्य के परिपथ को पृथ्वी से विभाजित करने पर 12 चान्द्र मास होते हैं। इस तरह 12 चान्द्र मासों का एक चान्द्र वर्ष होता है। चान्द्र वर्ष की अवधि लगभग 29.53 x 12 = 354.37 दिन होती है। चान्द्र वर्ष की गणना हिजरी कलैण्डर, स्कॉटलैण्ड और चीन में भी की जाती है।

क्यों जरूरी है चान्द्र वर्ष

सौर और चांद्र वर्षों का समायोजन विज्ञान की दृष्टि से भी आवश्यक है। ताप यानी अग्नि का कारक सूर्य तथा शीत यानी जल का कारक चन्द्रमा है। ताप और शीत के संयोग से वायु की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी पर जीवन का कारण अग्नि-जल-वायु का योग है। यही तत्व मानव शरीर के कारक भी है। इसीलिए कहा गया है ‘यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे’ अर्थात जो शरीर यानी पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है। चन्द्रमा के पृथ्वी, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न कोणों से भिन्न-भिन्न प्रभाव वाली सूर्य-चन्द्र की किरणें पड़ती है। सूर्य का ताप और चन्द्र का शीत विविध अनुपात में पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में विविध अनुपात में पड़ता पड़ता है। इसी कारण पृथ्वी के विभिन्न हिस्सो में विविध रूप-रंग, अकार-प्रकार के जीव-जन्तु, वनस्पतियाँ और मानव की उत्पत्ति हुई है। इसी के आधार पर मानव की जीवनशैली विकसित होती है जिसे विविध संस्कृतियों के नाम से जाना जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए कह सकते है कि प्रकृति के सीमांकन और नामांकन को संस्कृति कहते है। यही कारण है कि विक्रम कलैण्डर की गणना से महीनों और ऋतुओं के मौसम का अध्ययन-अनुमान संभव है। प्रत्येक माह, दिन और पल-क्षण के तापक्रम और नमी को समझने के लिए चन्द्रमा के नक्षत्रों से गुजरने की स्थिति का अध्ययन किया जाता है।

पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, ऋतुएं, पक्ष, सप्ताह, दिन-रात, शीत-ताप का निर्धारण चन्द्रमा की गति एवं स्थिति की गणना से किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरणीय परिवर्तनों का कारक उसका उपग्रह चन्द्रमा है, इसलिए चन्द्रमा की गति को केन्द्रित कर चान्द्र वर्ष निर्धारण किया गया है। विक्रम संवत् की गणना से वर्षा-सूखा, बाढ़ आदि का अनुमान भी लगाया जाता है। इसका संकेत नक्षत्रो से प्राप्त किया जाता है। इसको निश्चित करने के लिए एक लम्बा समय लगा होगा। उदाहरण के लिए, वर्षा का अनुमान दिया जा रहा है। आद्र्रा से 10 नक्षत्र स्त्रीलिंग मानी जाती है, विशाखा से तीन नक्षत्र नपुंसक माने जाते है। मूल से 14 नक्षत्र पुलिंग माने जाते है। यदि स्त्री-पुरुष नक्षत्र में पृथ्वी, सूर्य-चन्द्र की गति हो तो अधिक वर्षा, स्त्री-नपुंसक में हो तो कम वर्षा, स्त्री-स्त्री में हो तो केवल बादल, पुरुष-पुरुष नक्षत्र में हो तो सूखा का संकेत मिलता है। ऐसा वास्तव में होता हुआ देखा जाता है।

पृथ्वी और चन्द्रमा के परिक्रमण मार्ग में तारासमूह मील के पत्थर की तरह होते हैं, जिन्हे नक्षत्र कहा गया है। आकाश मण्डल में ज्ञात 88 नक्षत्र हैं, परन्तु चन्द्रमा केवल 27 नक्षत्रों से ही गुजरता है। नक्षत्रों को चन्द्रमा की पत्नियाँ कहा गया है, जिन्हें कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्र्रा, पुनर्वसू, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, घनिष्ठा, शतिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरिणी नाम दिया गया है। पृथ्वी, चन्द्र या कोई अन्य ग्रह किस समय कहाँ है यह नक्षत्रों के माध्यम से ही जाना जाता है। चन्द्रमा को सूर्य परिक्रमण मार्ग पर 27 नक्षत्रों से गुजरने में 27.3 से 28 दिन का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में भी 27.3 से 28 दिन का ही समय लगता है। परन्तु अब आधुनिक खगोलीय अध्ययन में यह पाया गया है कि सूर्य-चन्द्र के ज्यामितीय योग के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करने में चन्द्रमा को 29.5 दिन यानी 709 घंटे लगते हैं। इसलिए अभिजित नाम से एक आभासी नक्षत्र जोड़कर इस गणना त्रुटि का सुधार किया गया है।

चन्द्रमा द्वारा सूर्य परिक्रमण पथ पर एक नक्षत्र से गुजरने का समय ही एक दिन (तिथि) कहलाता है। चन्द्रमा की अस्थिर गति के कारण यह समय प्रत्येक नक्षत्र में हमेशा एक समान नहीं होता है। एक नक्षत्र से गुजरने में 19 से 24 घंटे का समय लगता है। इसलिए एक दिन का मान 19 से 24 घंटे तक हो सकता है। कभी-कभी एक नक्षत्र पार करने में 2 दिन का भी समय लग जाता है या एक ही दिन में दो नक्षत्रों को पार कर जाता है। इसलिए गणना में दिनो (तिथियाँ) की क्षय-वृद्धि होती रहतीहै इसके बावजूद 27 से 30 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा अर्थात महीना पूरा हो जाता है। महीने की वास्तविक गणना को नक्षत्र मास भी कहते है। सौरवर्ष और चन्द्रवर्ष में 11 दिन 3 घंटे 48 मिनट का अन्तर होता है। यह अन्तर बढ़ते-बढ़ते तीसरे साल ऐसा होता है कि दो अमावस्या के बाद पूर्णिमा तो होती है पर संक्रान्ति नहीं होती है अर्थात् सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी किसी राशि में प्रवेश नहीं करती है, इस एक चान्द्रमास को चान्द्रवर्ष के 12 महीनों की गणना से बाहर कर दिया जाता है। इसे अधिमास या मलमास यानी गणनात्मक अशुद्धि मास कहा जाता है।

शक और विक्रम संवतों के संदर्भ में एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि यह एक दिन या किसी एक शासक के काल में नहीं बनाया गया। कालगणना की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। आम लोग प्रचीन काल में वनस्पतियों के प्राकृतिक रूप से उगने, फूलने, फलने के आधार पर समय की पहचान किया करते थे। आज भी झारखण्ड, मध्य भारत के जनजातीय समुदाय में मार्च माह में ही सरहुल के पेड़ में फूल आने पर सरहुल नामक नववर्ष पर्व मनाया जाता है। कालान्तर में प्रकृति के चिह्नो को पहचान कर प्रबुद्ध विद्वानो में गणना करने का प्रयास किया, जो विभिन्न कालखण्डो में प्रचलित रहे, जिसमे क्रमिक सुधार कर नये कलैण्डरो, संवतो की रचना संभव हुई। पूर्व प्रचलित सप्तर्षि, कलि आदि पंचांगो के आधार पर विक्रम संवत् की रचना की गयी है। इसके पूर्व सौर तथा चन्द्र कलैण्डर की अलग-अलग गणना की जाती थी। इसीलिए आज भी बहुत सारे क्षेत्रो में नववर्ष का पर्व सौर संवत् के अनुसार वैशाखी को ही मनाया जाता है। विक्रम काल में सौर और चन्द्र वर्ष को एक साथ समायोजित कर कृतसंवत की रचना की गयी जो आगे चल कर विक्रम संवत् के रूप में जाना गया। वर्तमान में विक्रम संवत्, शक संवत्, सप्तर्षि संवत्, कलि संवत् आदि सभी विक्रम संवत् में समाहित हो चुके है।

इस प्रकार विक्रम कलैण्डर मात्र दैनिक काम काज ही नहीं प्राकृतिक आपदाओं, कृषिकार्य, व्यापार, यात्रा, मौसम-ऋतुओं के अनुसार आहार-व्यवहार, जीवनशैली आदि के संचालन के लिए लम्बे समय के अनुभवों को संजोते हुए निर्मित किया गया है। इसलिए यह पृथ्वी की नब्ज समझने में सक्षम तथा पृथ्वी के संरक्षण में सहायक है, जो सदियों से भारतीय जन-जीवन में रचा-बसा और अपनी प्रासंगिकता बनाये हुए है।

साभार – भारतीय धरोहर

– डॉ राम अचल