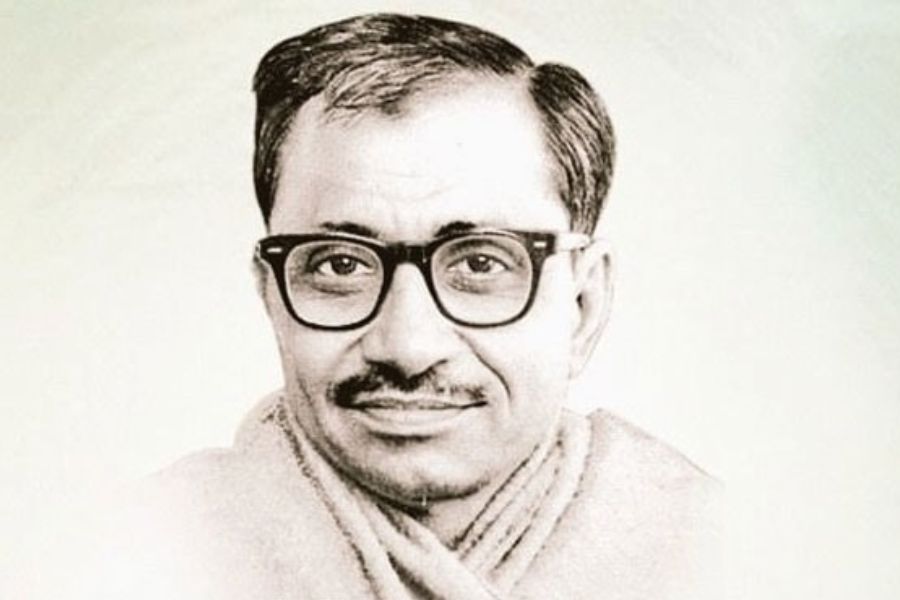

भारत भारी मात्रा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय विविधता वाला देश है। पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में भारत से संबंधित समस्याएं बहुत अलग हैं और चूंकि भारत से संबंधित समस्याएं अलग हैं, शासन और नीति निर्माण के एक अलग मॉडल की आवश्यकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी पुस्तक ‘हिंद स्वराज’ में ‘रामराज्य’ के बारे में बात की है, विकास मॉडल को स्वदेशी होना चाहिए और ‘ग्रामस्वराज’ के मॉडल को स्थापित करने के लिए, यह भारत के गांवों या ग्रामीण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। . पंडित दीनदयाल उपाध्याय ‘सर्वोदय’ अर्थात सभी की प्रगति जो सर्व समावेशी है और ‘मनुष्य’ के केंद्रीय विषय के रूप में और अद्वितीय इतिहास, विविधता और संस्कृति वाले देश के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय देते हैं। ‘एकात्म मानववाद’ की अवधारणा जिसे शासन का भारतीय परिप्रेक्ष्य भी कहा जा सकता है। यह केंद्रीय विषय के रूप में ‘मानव’ के साथ एक विकास मॉडल है और जो प्रकृति में अभिन्न और टिकाऊ है।

भारतीय विचार पश्चिमी दुनिया से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं और इसका कारण बहुत स्पष्ट है क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाली जैसी कुछ औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत को नियंत्रित किया जबकि पुर्तगाली 1947 के बाद भी मौजूद थे। इस प्रकार चूंकि भारत इन औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित था, संपूर्ण औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई और बाद में 16वीं-19वीं शताब्दी की अवधि के दौरान यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गई। औद्योगिक क्रांति के समय कारखाने के मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया गया और बाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेड्रिक एंगेल्स जैसे यूरोप के राजनीतिक दार्शनिकों ने श्रमिकों की स्थितियों के बारे में लिखना शुरू किया और उन्हें एकजुट होने और ‘बुर्जुआ’ यानी पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कहा। 1848 में अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो में ‘सर्वहारा वर्ग’ यानी मजदूर वर्ग द्वारा वर्ग। यहीं से समाजवाद, साम्यवाद के सिद्धांत आए और उन्होंने सामाजिक जरूरतों के अनुसार एक केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था होने की बात की। हालाँकि यहाँ समस्या यह है कि पूरे संसाधन को राज्य के नियंत्रण में रखा गया है।

हालाँकि समाजवाद के साथ समस्या यह है कि इसमें ‘अधिनायकवाद’ बनने की प्रवृत्ति है और यह अंततः व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन और 1922 के बाद जोसेफ स्टालिन के उदाहरणों से पता चलता है कि समाजवाद प्रकृति में ‘निरंकुश’ है। रूस, चीन, क्यूबा, वियतनाम ये सभी देश समाजवादी हैं, हालांकि इनमें से कोई भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर नहीं चलता है, जिसमें कोई चुनाव नहीं है और केवल एक पार्टी की उपस्थिति है। यह अंततः साबित करता है कि समाजवादी राज्य अंततः तानाशाही राज्य बन जाते हैं। समाजवाद के साथ-साथ, 18वीं शताब्दी में ही पूंजीवादी विचारधारा भी एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, मिल्टन फ्रीडमैन जैसे उदारवादी विचारकों द्वारा दी गई थी, जिन्होंने पूंजीपतियों के लिए बिना किसी बाधा के एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था होने और उन्हें मुक्त व्यापार और व्यक्तिगत अवसर प्रदान करने की बात की थी। संपत्ति। हालाँकि पूंजीवाद के साथ आने वाले लोकतंत्र ने भारी शोषण को जन्म दिया। 1920 के दशक तक साम्यवाद के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्ति बन गया, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के भीतर, शांतिपूर्वक समाजवाद को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक समाजवाद के एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है।

इस प्रकार ‘लोकतांत्रिक समाजवाद’ की अवधारणा आई। हालांकि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद दर्शन की बात करते हुए पूंजीवाद को खारिज करते हैं क्योंकि यहां दर्शन का मूल धन है और मार्क्सवादी समाजवाद के मामले में वह इसे खारिज करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के महत्व को कुचल दिया जाता है और राज्य पर पूरा जोर दिया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, “संपदा और राज्य के बीच मनुष्य आता है और इस प्रकार मनुष्य मुख्य संसाधन हैं या वे धन और राज्य के बीच सबसे महत्वपूर्ण हैं इसलिए यह मनुष्य है जो हर नीति निर्माण के मूल में होना चाहिए

पूंजीवाद के मामले में निर्माण, पूंजी का संचय, पूंजी का वितरण और समाजवाद के मामले में उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व मुख्य फोकस है हालांकि यहां समस्या पूंजीपतियों के साथ-साथ समाजवादी दोनों ने आर्थिक कोण से बात की है और भले ही ‘कल्याणकारी राज्य’ जैसे समाजवादी सिद्धांत मुख्य रूप से भाग IV में भारतीय संविधान का हिस्सा हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 – 51 से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, लेकिन समग्र विकास के लिए एक व्यक्ति की जरूरतों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है और इस प्रकार ‘का दर्शन’ पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया एकात्म मानववाद’ जो मानव जाति के 4 गुणों से संबंधित होने की कोशिश करता है, अर्थात ‘धर्म’ (आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के निर्माण के लिए), ‘अर्थ’ (मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए), ‘काम’ ( नीतियाँ बनाते समय नैतिक संहिताओं का प्रयोग) और उनका कहना है कि तीनों सिद्धांतों के एकीकरण से हम ‘मोक्ष’ प्राप्त कर सकते हैं और ‘मोक्ष’ की ओर पहुँच सकते हैं। एकात्म मानववाद’ या ‘एकात्म मानववाद’। साथ ही इस दर्शन द्वारा राजनीति में नैतिक और नैतिक सिद्धांतों को जोड़ा जाता है।

आगे एकात्म मानववाद नीति निर्माण में स्वदेशी या भारतीय संस्कृति का उपयोग करने की बात करता है। वह ‘सर्वोदय’ जैसे सिद्धांतों के बारे में बात करता है अर्थात सभी समावेशी विकास और इसे कुछ मुट्ठी भर नागरिकों तक सीमित नहीं करता है और इसे वितरण के समय लागू किया जा सकता है, तभी सिद्धांत ‘अंत्योदय’ अर्थात कतार में सबसे अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति को उपलब्ध कराने का प्रावधान लागू हो जाएगा। मानव स्वभाव के बारे में आगे बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि क्रोध, लोभ, प्रेम और त्याग मानव स्वभाव के अंग हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा व्यक्ति के चार तत्व हैं। पूँजीवाद और समाजवाद के दर्शनों ने धन पर जोर देने के कारण उन्हें अलग-अलग माना है और इस प्रकार वे उन्हें समझ नहीं पाए हालाँकि भारत के संदर्भ में चारों अवयवों के बीच एक पारस्परिक संबंध मौजूद है और इस प्रकार नीति निर्माण के समय, एकीकरण उन सभी को एक साथ और नीतियां बनाने से हमें वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

अलग-अलग समस्याओं के उनके अलग-अलग समाधान होते हैं और इस प्रकार जब भारत से संबंधित सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का संबंध अलग होता है और दीनदयाल उपाध्याय जी 22 से 25 अप्रैल 1965 के बीच बंबई में दिए गए अपने चार व्याख्यानों का एक उदाहरण देते हैं जिसमें वे कहते हैं, “आयुर्वेद राज्य हर जगह बीमारी के लिए उस जगह के लिए उपयुक्त उपाय ढूंढ़ना चाहिए “। और इस प्रकार वह कहते हैं कि भारत की समस्याएं पश्चिमी देशों से अलग हैं और इस प्रकार एक भारतीय समाधान है जो भारतीय मूल्यों पर आधारित है जैसे सभी समावेशी, एकीकृत और टिकाऊ जिसमें नीतियों को प्रयास करके तैयार किया जाता है ताकि यह हर सदस्य तक पहुंच सके। केवल कुछ पूंजीपतियों के विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित करने या राज्य के नियंत्रण में पूरे संसाधनों को केंद्रित करने के बजाय समाज का वर्ग और इस प्रकार एकात्म मानववाद का दर्शन जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के बारे में बात करता है, न कि केवल भौतिक धन संचय करने की कोशिश करना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। पूंजीवाद और समाजवाद जैसी अवधारणाओं के लिए और यह नीति निर्माण और शासन का एक भारतीय परिप्रेक्ष्य हो सकता है क्योंकि इस दर्शन में संपूर्ण ध्यान मानव पर है और उनका विकास एक आकार और चैनलबद्ध तरीके से कैसे हो सकता है।

किसी भी क्षेत्र, राज्य, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्ति का समग्र विकास तभी हो सकता है जब उनके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अवसर उपलब्ध हों और यह तभी हो सकता है जब वे जिस देश के हों नीति निर्माता लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि वे लोगों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह तभी हो सकता है जब देश के नागरिकों को खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए क्योंकि अंततः लोग ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार यह दर्शन है ‘ग्रामीण भारत’ यानी ‘द रियल इंडिया’ पर केंद्रीय फोकस के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण पर बहुत ध्यान देने के साथ-साथ लोगों और उनकी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है। ‘एकात्म मानववाद’ का यह दर्शन जहां ‘मानव’ अर्थात मनुष्य आर्थिक विकास या संसाधनों पर नियंत्रण के बजाय सबसे महत्वपूर्ण है, इसे अन्य दर्शनों को धार देता है। एकात्म मानववाद भारत को पश्चिमी तर्ज पर नहीं बल्कि एक स्वदेशी मॉडल विकसित करके बदलने की कोशिश करता है जो टिकाऊ, नवीकरणीय और पुनःपूर्ति योग्य हो। एकात्म मानववाद पीछे मुड़कर देखने के साथ-साथ आगे बढ़ने और आपके देश में मौजूद सबसे पुरानी सभ्यता से सीखने को कहता है जो नीति निर्माण, शासन में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत मदद कर सकता है।

“आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने।”

– आलोक वीरेंद्र तिवारी

सही कहा गया है। एकात्म मानववाद एक श्रेष्ठ सोच है जो वास्तव में पूंजीवाद से अलग हटकर एक व्यवस्था को बनाने और और उसपर चलने की बात करता है। यह भी सच है कि समाजवाद अवश्य ही धीरे से अनियंत्रित होकर सत्ता की निरंकुशता को उजागर कर ही जाता है जो कुछ दिन तक भीतर ही छिपी रहती है। एकात्म मानववाद की परिकल्पना किसी भी समाज के विशुद्ध निर्माण की बात करता है।