भारत में मजदूर आंदोलनउन्नीसवीं सदी में ही शुरू हो गए थे। सन १८७७ में नागपुर की एम्प्रेस मिल्स के मजदूरों ने हड़ताल की। इसके बाद १८८४ में मुंबई की कपड़ा मिलों के ५००० मजदूरों ने हड़ताल की। सन १९२० में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन चुकी थी। सन १९२२ में फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ जिसके तहत मजदूरों के काम के घंटे १० तय हुए थे। सन १९२६ में देश में ट्रेड यूनियन एक्ट भी बन गया जिसके तहत मजदूर संगठन बनने लगे। सन १९३९ में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को दूसरे विश्वयुद्ध में शामिल कर लिया तब उसकी दिलचस्पी देशवासियों के हितों के प्रति पैदा हुई्। यही वह समय है जब देश में मजदूर आंदोलन को ताकत मिली। उस दौरान भारतीय मजदूर आंदोलन को वामपंथी, कांग्रेस और मध्यमार्गी राजनीति ने अपने नियंत्रण में करने की कोशिश शुरू कर दी थी। सन १९४२ में एक ओर सोवियत संघ ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया; वहीं कांग्रेस ने ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन शुरू कर दिया। यही वह अवसर था जब अंग्रेज सरकार ने श्रमिकों की स्थितियों को सुधारने का काम शुरू किया और डॉ. भीमराव आंबेडकर को वायसराय की कार्य परिषद में श्रम सदस्य के रूप में शामिल किया। उनके सुझाव पर एक तथ्यान्वेषण समिति गठित की गई्। १९४२ से १९४७ के दौर में भारत में श्रम कानूनों से जुड़े काफी बुनियादी काम किए गए। आज देश में जो श्रम कानून हैं उनमें से अधिकतर उसी दौर की देन हैं। इनमें से ज्यादातर में डॉ. आंबेडकर की भूमिका है।

डॉ. आंबेडकर की प्रसिद्धि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नेता के रूप में है। विलक्षण अर्थशास्त्री और गहन संविधान शास्त्री के रूप में उनकी प्रसिद्धि अपेक्षाकृत कम हुई है। मूलतः वे दबे-कुचले वर्गों के हिमायती थे और न्याय दिलाना उनका मुख्य विषय था। अपनी किताब ‘जाति भेद का उच्छेद’ में डॉ. भीमराव आंबेडकर ने लिखा है, ‘विडंबना है कि जातिवाद के समर्थक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। एक आधार यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जातिप्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है।…भारत की जातिप्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक-दूसरे की अपेक्षा ऊंच-नीच भी करार देती है।…जातिप्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वे अपने पेशे या कार्य का चुनाव खुद कर सकें।’

इसमें दो राय नहीं कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के नेता थे। संविधान मर्मज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिभा प्रायः ढंकी रह जाती है। सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में उनकी भूमिका अतुलनीय है। पर सच यह है कि उन्होंने जीवन के हरेक क्षेत्र में काम किया। इस लिहाज से उन्हें बीसवीं सदी के ही नहीं देश के सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ विचारकों और विद्वानों की कोटि में रखा जाना चाहिए। उनकी दूसरी बड़ी भूमिका भारतीय सांविधानिक व्यवस्था के विकास में थी। देश के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने इसे जारी रखा। ऐसे में श्रमिक नेता या श्रमिकों के हितैषी के रूप में उनकी भूमिका पर रोशनी कम पड़ी है।

समाज के दबे-कुचले वर्गों के प्रति उनके मन में करुणा का भाव था। स्वाभाविक रूप से मजदूरों को लेकर भी उनके मन में संवेदना थी। वे स्वयं मजदूर नेता थे। अनेक साल तक वे मजदूरों की बस्ती में रहे थे। श्रमिकों की समस्याओं को वे व्यक्तिगत रूप से समझते थे। श्रेष्ठ अर्थशास्त्री और कानूनविद होने के कारण वे उन स्थितियों के सुलझाने के तरीके भी जानते थे। ९ सितम्बर, १९४३ को लेबर परिषद की महासभा के सामने उन्होंने कहा, ‘पूंजीवादी संसदीय प्रजातंत्र व्यवस्था में दो बातें होती हैं्। जो काम करते हैं उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है और जो काम नहीं करते उनके पास काफी दौलत जमा हो जाती है। जब तक मजदूरों को रोटी, कपड़ा और मकान और स्वस्थ जीवन नहीं मिलेगा तब तक स्वाधीनता कोई मायने नहीं रखती। हर मजदूर को सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सहभागी होने का आश्वासन मिलना आवश्यक है।’

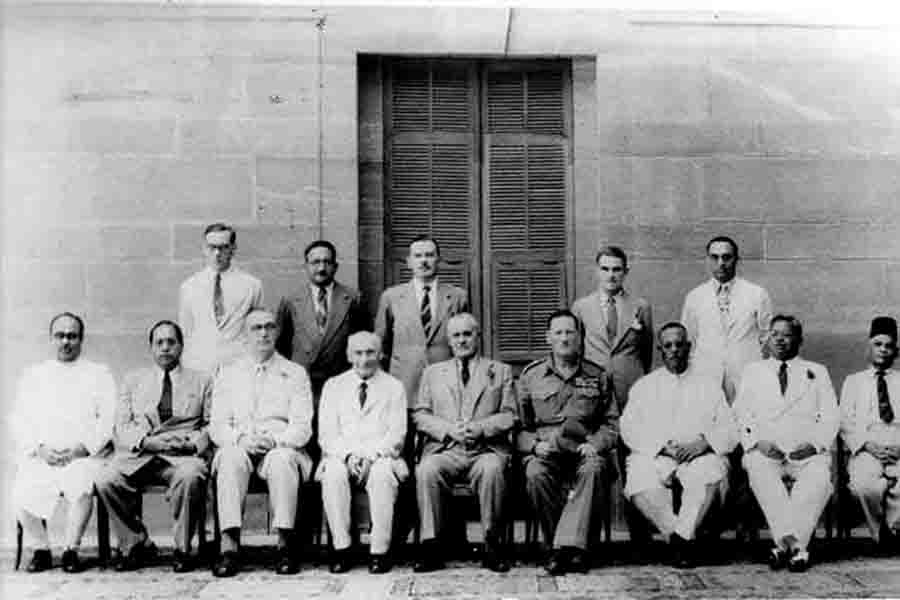

स्वतंत्रता के ठीक पहले के कुछ वर्षों से लेकर बाद के कुछ वर्षों तक उनकी भूमिका संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षक, भाष्यकार और नियामक की रही। संयोग से यह वह काल था जब नए भारत का निर्माण हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कृषि और उद्योगों के विकास, पुनर्वास और रक्षा सेवाओं की तैनाती में सुधार सहित अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार करने के रूप में देश को कई चुनौतियों का सामना करना था। स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक पुनर्निर्माण समिति (आरसीसी) का गठन किया। डॉ. आंबेडकर इस समिति के सदस्य बनाए गए और उन्हें सिंचाई और ऊर्जा पर नीति निर्धारण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सन १९३७ में देश में श्रम विभाग की स्थापना की गई थी। सन १९४२ से १९४६ तक वे वायसराय की कार्यकारिणी में लेबर सदस्य (श्रम मंत्री) रहे। इस दौरान उन्होंने देश के श्रम कानूनों में सुधार के तमाम कदम उठाए्। उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन लेबर की सिफारिशों को भी लागू किया। भारतीय श्रम अधिनियम १९२६ में बनाया गया था। इसमें केवल श्रमिक संगठनों के पंजीकरण की व्यवस्था थी। पर उन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। नवम्बर १९४३ में डॉ. आंबेडकर भारतीय ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक लेकर आए जिसके तहत ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य मान्यता की व्यवस्था की गई।

इस दौरान ही देश में एम्लॉयमेंट एक्सचेंज की बुनियाद डाली गई। उनकी एक और उपलब्धि थी मजदूरों के काम के घंटे आठ करना। इस दौरान मजदूरों और मालिकों के विवादों में सरकार को शामिल करके त्रिपक्षीय निपटारे की प्रक्रिया भी शुरू की गई्। २७ नवम्बर १९४२ को नई दिल्ली में हुए श्रम सम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने श्रमिक कल्याण कोष भी स्थापित किया, जिसके लिए बी.पी. आगरकर के नेतृत्व में एक सलाहकार समिति बनाई गई। समिति की सलाह पर जनवरी १९४४ में इस कोष की स्थापना की गई।

डॉ. आंबेडकर की श्रमिकों से जुड़ी दृष्टि को समझने के लिए कुछ बातों को जान लेना बेहतर होगा। उन्होंने दिसम्बर १९४५ के प्रथम सप्ताह में मुंबई सचिवालय में श्रम अधिकारियों की बैठक में कहा कि औद्योगिक झगड़े टालने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं:- समुचित संगठन, कानून में आवश्यक सुधार, और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण। औद्योगिक शांति सत्ता के बल पर नहीं वरन न्याय नीति के तत्वों पर आधारित होनी चाहिए। श्रमिकों को अपने कर्तव्यों की पहचान होनी चाहिए। मालिकों को भी मजदूरों को उचित वेतन देना चाहिए। साथ ही, सरकार और श्रमिक समाज को भी अपने आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की लगन से कोशिश चाहिए।

मजदूरों के लिए बनाए गए निम्नलिखित कानूनों और सुविधाओं में डॉ. आंबेडकर की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी रही:-श्रम कल्याण निधि, महंगाई भत्ता, ई.एस.आई., भविष्य निधि अधिनियम, महिला और बाल श्रम संरक्षण अधिनियम, मातृत्व लाभ, दिहाड़ी-श्रमिकों को अवकाश लाभ, कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन, खानों में भूमिगत कामकाजी महिलाओं पर प्रतिबंध व पुनरुद्धार आदि।

संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में और खास तौर से संविधान सभा में विचार-विमर्श के दौरान उनके वक्तव्यों पर ध्यान दें तो पता लगता है कि उनकी धारणाएं दूरगामी थीं। उनके विचार काफी दूर तक हमारे संवैधानिक लोकतंत्र का साथ निभाते आए हैं और भविष्य में भी रास्ता दिखाते रहेंगे। श्रमिक अधिकारों से जुड़े उनके योगदान को हम सबसे बड़े स्तर पर संविधान और देश के कानूनों की रचना में देख सकते हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आंबेडकर की दृष्टि दिखाई पड़ती है। इनके इर्द-गर्द ही भारतीय सांविधानिक व्यवस्था विकसित होती गई है और काफी काम अभी होने बाकी है। उनकी बुनियाद डॉ. आंबेडकर डाल गए हैं। संविधान का अनुच्छेद १४ व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद १६ में अवसर की समानता और अनुच्छेद ३९ (सी) के मार्फत पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत बनाए गए। इस सिद्धांत के आधार पर ही समान वेतन अधिनियम १९७६ पास किया गया। यह सिद्धांत एक ओर कार्य और अवसर की स्वतंत्रता देता है वहीं लैंगिक न्याय भी प्रदान करता है।

संविधान का अनुच्छेद १९(१)(ए) और १९(१)(सी) व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है; साथ ही संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। श्रमिकों के लिए यह बड़ा अधिकार है। वे अपना संगठन बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सामूहिक सौदेबाजी (कलैक्टिव बार्गेनिंग) भी कर सकते हैं। संविधान लागू होने के पहले ही हमने मजदूरों को औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ दे दिया था, जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है और औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने का उपक्रम करता है।

अनुच्छेद २३ बेगार और बलात्श्रम का निषेध करता है। बलात्श्रम में दासता और बंधुआ मजदूरी भी आते हैं। इसी तरह बाल श्रम पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद २४ भी भारतीय संविधान की क्रांतिकारी व्यवस्था है। अनुच्छेद ३९ (डी) इस बात को और ज्यादा स्पष्ट करता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों। इन अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से जोड़ें तो भविष्य की राह उनमें दिखाई पड़ती है।

मो. : ९५१० ८९५ १२८

🙏🙏🙏🙏