मुंबई के अनेक गुजराती भाषी परिवारों का रविवार की शाम गुजराती नाटक देखने का कार्यक्रम होता है। रविवार शाम ही क्यों ऐसा प्रश्न उठ सकता है। जवाब है कि गुजराती नाटक के मंचन केवल रविवार शाम को ही होते हैं। आश्चर्य की बात है कि गुजरात से ज्यादा मुंबई में गुजराती नाटकों के मंचन होते हैं। साधारणतय: हर रविवार को औसत ग्यारह से बारह नाटक मुंबई के भिन्न-भिन्न नाट्यगृहों में होते हैं।

ऐसा कहा जाता है कि गुजराती रंगभूमि का प्रारंभ सन् 1853 में हुआ और सन् 1850 में गुजराती के प्रसिद्ध कवि दलपतराम ने ‘लक्ष्मी’ नामक प्रथम नाटक लिखा। वास्तव में वह नाटक ‘पुलटस’ नामक एक ग्रीक नाटक का अनुवाद था। गुजराती का प्रथम मौलिक नाटक था ‘गुलाब’ जो कि सन् 1862 में लिखा गया था और उसके लेखक थे नगीनदास मारफतिया।

गुजराती नाटकों के मंचन की शुरुआत मुंबई से ही हुई थी। गुजराती रंगभूमि की नींव में पारसियों का बड़ा योगदान है। असल में पारसी ही गुजराती नाट्य प्रवृत्ति के ‘पायोनियर’ थे। उन वर्षों में भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी और पारसी निर्माता-निर्देशक अंग्रेजी नाटकों का उर्दू एवं गुजराती में रूपांतरण या अनुवाद करके नाटक प्रस्तुत किया करते थे।

सन् 1920 के आसपास उन रूपांतरित नाटकों का स्थान मौलिक नाटक लेने लगे और मौलिक नाटक का मंचन होने लगा। उन वर्षों में मुख्यत: ‘देशी नाटक समाज’ और ‘आर्य गुर्जर नाटक उत्तेजक मंडल’ नाम की व्यावसायिक संस्थाएं नाटक करती थीं और यह पुरानी रंगभूमि कहलाती थी। देशी नाटक समाज के नाटक बड़े लोकप्रिय रहते थे और मुंबई के कालबादेवी इलाके में भांगवाडी थिएटर में उसका मंचन होता था। दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्ष 1970 के आसपास उस थिएटर के स्थान पर एक बड़ी इमारत बन गयी। उस इमारत में अब शापिंग सेंटर है। इस प्रकार पुरानी रंगभूमि का नामो-निशान मिट गया।

पुरानी रंगभूमि की विशेषता यह थी कि नाटक तीन या चार अंकों के होते थे, जिसमें माइक का उपयोग नहीं किया जाता था। गीत भी कलाकार स्वयं गाते थे और संगीतकार वाद्यवृंद के साथ मंच पर ही उपस्थित रहते थे। पार्श्व गायकों से गवाने का जमाना तब शुरू नहीं हुआ था। ओपेरा बुक (नाटक की कथा और गीतों का ब्यौरा) छपाई जाती थी। टिकट के शुल्क एक रुपये से लेकर सात-आठ रुपये तक रहते थे। नाटक की लंबाई के कारण खेल कभी-कभी चार घंटे तक चलते रहते थे। कलाकार, संगीतकार, निर्देशक, लेखक आदि को माहवार तनख्वाह दी जाती थी। वे सभी नाटक कंपनी के कर्मचारी समझे जाते थे।

पुरानी रंगभूमि के साथ-साथ आधुनिक रंगभूमि की प्रवृत्तियां चल रही थीं। पुरानी रंगभूमि और आधुनिक रंगभूमि के कलाकार, व्यावसायिक नहीं थे। उनके लिए यह एक शौक था। मतलब उनको कुछ तय किया हुआ पारिश्रमिक या तनख्वाह नहीं दी जाती थी। इस प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग ज्यादातर अपने निजी व्यवसाय अथवा नौकरी से समय निकालकर नाटक में हिस्सा लेते थे। टिकट बेचने के लिए भी कोई खास व्यवस्था न होने के कारण वे किसी दाता या अपने मित्रों-रिश्तेदारों के जरिए टिकट बेचते थे।

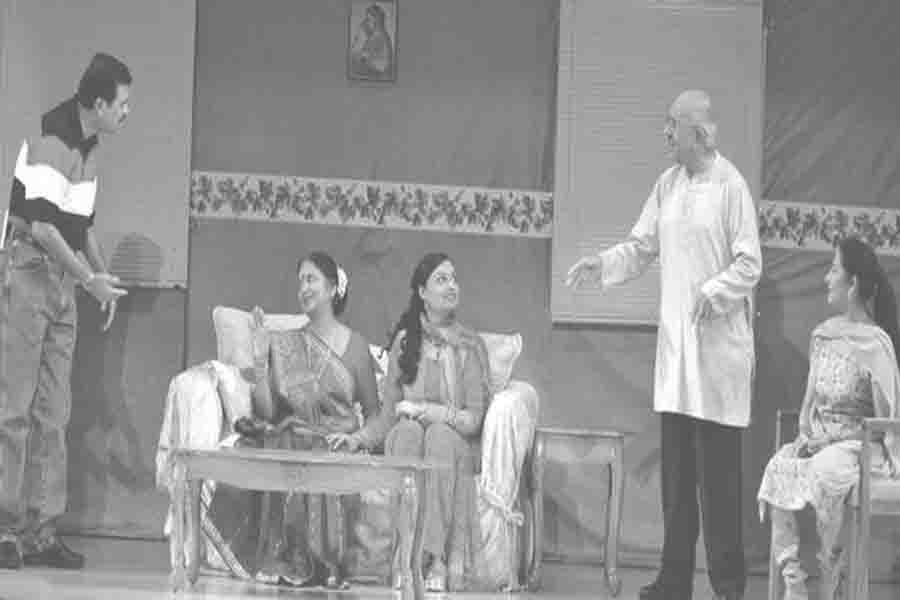

उन वर्षों में चंद्रवदन ची. मेहता, कनैयालाल मुन्शी, प्रागजी डोसा, चुनीलाल मडिया, धनसुखलाल मेहता, ज्योतिचंद्र दवे अदि मर्झबान जैसे जाने-माने लेखकों के नाटकों के मंचन होते थे। वर्ष 1950 से नाटकों की तादाद बढ़ने लगी। अदी मर्झबन, विष्णु कुमार व्यास, मधुकर रांदेरिया, चंद्रवदन भट्ट, लालू शाह, प्रागजी डोसा, कृष्णकांत शाह, प्रताप ओझा, हनी छाया, दिना पाठक, चंद्रिका शाह, वनलता मेहता, तारक मेहता, लीला जरीवाला, डा. आर. के. शाह, डा. रणजीत आथा आदि मंजे हुए कलाकार-निर्देशक नाट्य प्रवृत्ति में दिलचस्पी लेने लगे और इंडियन नेशनल थिएटर (आईएनटी), नाट्य संपदा, रंगभूमि, कला केंद्र और बहुरूपी नामक नाटक निर्माण करने वाली संस्थाएं अस्तित्व में आईं। इन संस्थाओं के कारण अब कलाकार, लेखक, निर्देशक के लिए नाटक एक शौक का विषय न रहकर व्यवसाय बनता जा रहा था। टिकट बिक जाते था और अभिनय करने के लिए युवा वर्ग को प्रोत्साहित किया जाता था।

वर्ष 1975 से गुजराती रंगभूमि का उत्कर्ष होने लगा। नए-नए कलाकार और निर्देशकों का आगमन होने लगा। इसके साथ-साथ अनेक नाट्य निर्माण संस्थाओं का जन्म हुआ। परिणाम स्वरूप नाट्य प्रवृत्ति से संबंधित हरेक व्यक्ति को उसकी मेहनत का पर्याप्त पारिश्रमिक मिलने लगा। जैसे-जैसे नाटक अच्छा धंधा करने लगे इस राशि में वृद्धि होती गयी, मगर साथ-साथ नाट्य निर्माण खर्च में भी वृद्धि होती गयी। नतीजा यह हुआ कि इन दिनों टिकट का ज्यादा से ज्यादा शुल्क 300-350 रुपये पर पहुंच गया है।

गुजराती रंगभूमि को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे प्रथम तो नाट्य गृहों की अपर्याप्त तादाद। मुंबई में केवल आठ ही थिएटर हैं, जहां गुजराती नाटकों को नियमति तौर पर हर रविवार को मंचन होता है। गुजराती नाटकों के मंचन सिर्फ इन्हीं थिएटरों में होते हैं, क्योंकि उन इलाकों या उपनगरों में गुजरातियों की आबादी है और उनके लिए थिएटर पहुंचना और खास करके रात को घर वापस लौटना सुविधाजनक होता है। इन आठ थिएटरों के अलावा अन्य थिएटरों में भी कभी-कभार प्रयोग होते हैं, मगर विकल्प समझकर नहीं। जिनके नाटक ‘हाउसफुल’ हो जाते हैं, वे ही ऐसे प्रयोग करते हैं।

थिएटर के किराए भी हर 6-8 महीनों में बढ़ाए जाते हैं। थिएटर संचालकों या ट्रस्टियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण थिएटर की ठीक तरह देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है, इसी कारण किराया बढ़ाना पड़ता है।

निर्मताओं को जैसे थिएटरों की कमी महसूस हो रही है, वैसे उनके लिए नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार (विशेष करके स्त्री कलाकार) ढूंढना सिरदर्द बन गया है। आज के उभरते हुए कलाकार और ख्यातनाम भी टीवी सीरियलों के पीछे दौड़ रहे हैं। सीरिएल में ग्लैमर है। साथ-साथ आमदनी भी नाटकों की तुलना में बड़ी है।

गुजराती दर्शकों की कुछ विशेषताओं का यहां जिक्र करना चाहूंगा। गत आठ-दस सालों से बोरीवली, पार्ला, घाटकोपर, दादर-माटुंगा, मुलुंड, ठाणे जैसे इलाके में सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाएं (जैसे जैन जागृति सेंटर, जैन सोशल ग्रुप, ज्ञातियों के मंडल आदि) बनाई गयी हैं, जो कि अपने सदस्यों को हर महीना कम से कम एक नाटक दिखाती हैं। नाटक के प्रयोग के पूर्व भोजन का भी आयोजन होता है। इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क थिएटर की सीटों के आबंटन के अनुसार होता है। इनके नाटक के मंचन रविवार को छोड़कर ही होते हैं। ऐसा अनुमान है कि मुंबई में ऐसी करीब पचास संस्थाएं या तो मंडल हैं। इनकी यह प्रवृत्ति गुजराती नाट्य निर्माताओं के लिए फायदे का सौदा बन गयी है। निश्चित दिन और निश्चित हॉल में तय की हुई, राशि लेकर मंचन करना निर्माता के लिए गारंटी बन जाती है। इसे व्यावसायिक भाषा में ‘सोल्ड आउट शो’ या ‘स्पोन्सर्ड’ कहते हैं। इस प्रवृत्ति कारण गुजराती के कुछ नाटकों का अस्तित्व कायम है और कुछ नाटकों की आयु बढ़ती है। इसमें भी एक समस्या है। ऐसे मंडलों में कामेडी प्रधान नाटक ही चलते हैं। इसके सदस्य कहते हैं कि हम मनोरंजन के लिए नाटक देखने आते हैं, रोने-धोने या उपदेश सुनाने के लिए नहीं। खैर, इसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता बदलाव आ रहा है।

करीब-करीब पैंतीस साल तक गुजराती नाट्य लेखक कहानी के लिए अंग्रेजी और ज्यादातर मराठी नाटकों का सहारा लेते थे। इसी वजह से गुजराती दर्शक वसंत कानेटकर, विजय तेंडुलकर, मधुसूदन कालेलकर, मधुकर तोरडमल, वि वा शिरवाडकर, रा. ना. नवरे, रत्नाकर मतकारी, मनोहर काटदरे, प्र. ल. मयेकर, देवेंद्र पेम, गंगारम, गवाणकर जैसे अनेक विख्यात और लोकप्रिय नाटककारों के नाटकों का गुजराती रूपांतरण देख सकें। मगर गत तीन-चार सालों में यह सिलसिला कम हो गया है। इन दिनों नए-नए और दिलचस्प विषयों पर लिखे मौलिक नाटकों का मंचन भी हो रहा है, यह एक खुशी की बात है। वास्तव में गुजराती में लिखने वाले नाट्यकारों की बड़ी कमी है।

यदि मैं प्रायोगिक रंगभूमि और वार्षिक नाट्य स्पर्धा के बारे में न लिखूं तो बात अधूरी रह जाएगी। मुंबई में मराठी, प्रायोगिक रंगमंच की प्रवृत्ति और नाट्य स्पर्धाएं होती हैं, उसकी तुलना में गुजराती बहुत पीछे हैं, फिर भी हमारे यहां भी ऐसे बिरले और आर्थिक जोखिम उठाने में उत्सुक कुछ लोग हैं। वर्ष में 8 से 10 प्रायोगिक नाटक होते हैं और उन नाटकों के कहानियों और विषयों में बड़ी विविधता होती है। इस प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोगों की सूची में मनोज शाह, मनहर गाढिया, नौशील मेहता, कमलेश मेहता, मनोज जोशी, काजल गाढ़िया, मिहिर भुता, स्नेहा देसाई, धर्मेंद्र गोहिल आदि के नामों का उल्लेख करना जरूरी है। नए-नए और होनहार कलाकार, निर्देशक, लेखक आदि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ गत पांच सालों से साप्ताहिक ‘चित्रलेखा-भारतीय विद्या भवन कल्चरल सेंटर’ के संयुक्त प्रयास से वार्षिक नाट्य स्पर्धा का भी आयोजन हो रहा है। इस प्रवृत्ति को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सन् 2010 में महाराष्ट्र राज्य रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल में (नाटक एवं मनोरजंन कार्यक्रम का सेंसर बोर्ड में) योग्यता प्रमाण पत्र के लिए गुजराती नाटक के 66 स्क्रिप्ट आए थे और उन सब को मंचन के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गये थे। इनमें से केवल 45 नाटकों का ही मंचन हुआ। इन 45 नाटकों में से करीब 20 नाटकों ने ही अच्छी आमदनी, कामयाबी और लोकप्रियता प्राप्त की, ऐसा अनुमान है।

खुशी की बात तो यह है कि गत कुछ वर्षों से गुजराती नाटकों की सीमा बड़ी तेजी से विस्तरित हो रही है। गुजराती नाटकों के मंचन बड़ी संख्या में मुंबई-महाराष्ट्र के बाहर मतलब कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर जैसे शहरों में तो होते ही हैं, मगर कोलकता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु आदि शहरों में भी होते हैं। हर साल मुंबई के चार या पांच नाटक वाले मस्कट, दुबई, लंदन, अमेरिका जैसे विदेशी स्थानों में भी मंचन का आयोजन करते हैं।