देश की त्रासदी तो यह है कि शोएबुल्लाह खान तो देशवासियों के मानस पटल से भुला दिए गए; परंतु दूसरी ओर देशद्रोही निजाम, उनके सर्वोच्च प्रशासक अलीयावर जंग या निज़ाम की तरफ से इंग्लैण्ड और राष्ट्रसंघ में भारत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पाक-परस्त रज़ाकारों को नेहरूवादी राजसत्ता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए।

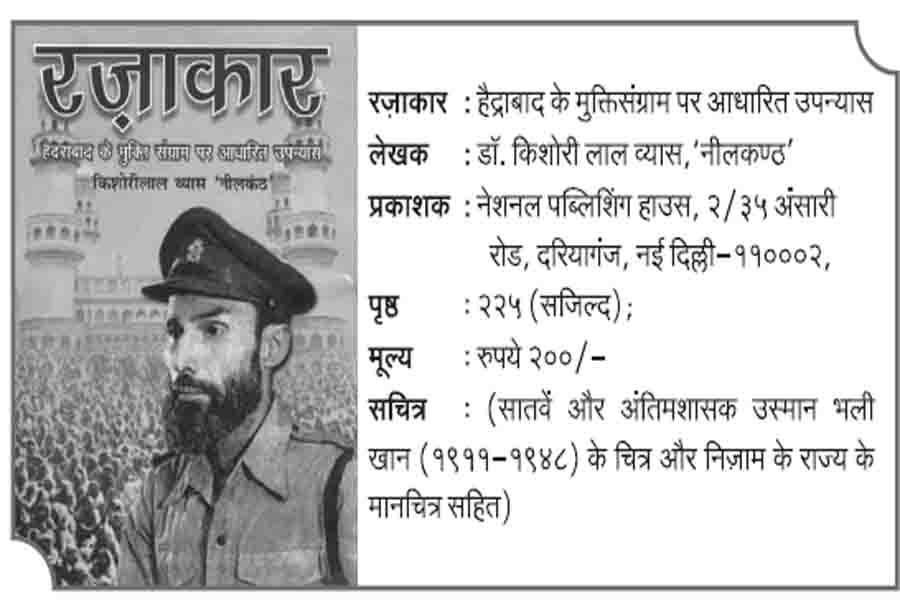

क्या आज यह कल्पना भी की जा सकती है कि सन 2004 में प्रकाशित वरिष्ठ लेखक व पत्रकार डॉ. किशोरी लाल व्यास ‘नीलकण्ठ’ की 225 पृष्ठों की सजिल्द औपन्यासिक कृति ‘रज़ाकार‘ एक कालजयी कृति के रूप में आज भी दो प्रमुख कारणों से मानी जा सकती है। पहला यह कि स्वतंत्रता के बाद हैद्राबाद और देशी रियासतों विशेष कर निज़ाम के भारतीय संघ में विलय की अनिच्छा के विरुद्ध चले मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि का यह विश्वसनीय दस्तावेज है। दूसरा यह कि दक्षिण में आर्य समाज के स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्षदर्शी विवरणों का यह एक ऐसा ऐतिहासिक संकलन है जो अत्यंत दुर्लभ है। जिस व्यक्ति को डॉ.व्यास ने यह ग्रंथ समर्पित किया है वह किसी भी पाठक को चौंका सकता है। वे हैं अमर शहीद पत्रकार शोएबुल्लाह खान; जिनकी पाकिस्तान में मिलने की मांग करने वाले रज़ाकारों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। देश की त्रासदी तो यह है कि शोएबुल्लाह खान तो देशवासियों के मानस पटल से भुला दिए गए; परंतु दूसरी ओर देशद्रोही निज़ाम, उनके सर्वोच्च प्रशासक अलीयावर जंग या निज़ाम की तरफ से इंग्लैण्ड और राष्ट्रसंघ में भारत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पाक-परस्त रज़ाकारों को नेहरूवादी राजसत्ता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुए। उपयुक्त ग्रंथ दोहराता है कि नेहरू-गांधी के भारत में कहां कहां दीमक लग रही थी। ग्रंथ अपने प्रथम पृष्ठ पर ही उदाहरण देता है-“हमने इतिहास से यही सिखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सिखा।“ क्योंकि यह ग्रंथ राष्ट्रवादियों के हर स्पंदन के निज़ामकालीन घटनाक्रमों का संकलन करता है इसलिए इसे पठनीय व संग्रहणीय मानता है।

लेखक इस ग्रंथ के हर शब्द की रचना के पीछे स्वयं को दृष्टा ही नहीं अधिकारी भी मानता है। डॉ.व्यास का परिवार मुस्लिम अत्याचार व उत्पीड़न का शिकार रहा था। उनका घर इस तूफान में उजड़ा था, उनके माता पिता, चाचा-चाची को निज़ामाबाद से भाग कर बार्शी में शरण लेनी पड़ी थी। उथल-पुथल के बाद लौट कर फिर नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी थी। फिर भी त्रासदियों का सिलसला उनका पीछा करता रहा था। अपने उपन्यास में उन्होंने जो चुनौती स्वीकार की उसमें उनके अनुभवों के आधार पर उनके आरोप भी स्पष्ट हैं। सरकारों की तुष्टिकरण की नीति, ढुलमुल नीति, छेदों भरी कानून व्यवस्था, आतंकवादी विचारधारा के पोषकों की भरमार, सम्प्रभुता का मज़ाक उड़ाने वाला मीडिया, सेकुलरवाद के मुखौटे के पीछे अराजकता व अलगाववाद का नया फैशन। साफ है इस उपन्यास का विन्यास परंपरागत हिन्दी उपन्यास लेखन से भिन्न है। इसमें जनता ही नायक है, राज्य ही कथावस्तु, वैदिक व आर्य धर्म की प्रमुखता ही पृष्ठभूमि है और घटित होती हुई घटनाओं का रूपांतरित होता जाना ही शिल्प है। 22 अध्यायों में विभक्तयह एक अनूठा इतिहास ग्रंथ है।

‘रज़ाकार‘ कृति इसलिए भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि कभी-कभी इतिहास के आईने में हम सबको अपना सही चेहरा देखने की जरूरत पड़ जाती है। खौफनाक धर्माचारों के जुल्मों से त्रस्त जनता किसी भी आदर्शवादी नारे की आड़ में यथार्थ भुला नहीं सकती है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी व्याख्या इस उपन्यास के माध्यम से पाठकों के लिए पहली बार प्रकाश में आई है। इस रोमांचक औपचारिक कृति का ऐतिहासिक आधार भी है जिसका कथानक 12 सितम्बर 1948 को समाप्त होता है जब मोम्मद अली जिन्ना का देहांत हुआ था। डॉ. व्यास ने इस कृति के माध्यम से हैदराबाद को दलितवादी राजनीतिक दलदल का नया केन्द्रबिंदु मानने के साथ-साथ उस राष्ट्रद्रोही विचारधारा को ‘फैशनेबुल‘ बनाने में हुए सहकार्यों का जिक्र भी किया है जो हिंदू को पहचानविहीन टुकड़ों में बैठा विभाजित समूह प्रदर्शित करने में राजनीतिक हर्षतिरेक अनुभव करता है। जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालय व जामिया मितिया परिसर की तरह ही उस्मानिया विश्वविद्यालय भी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध विषवमन करने का नया अड्डा बन गया है।

——–

Want to buy this book