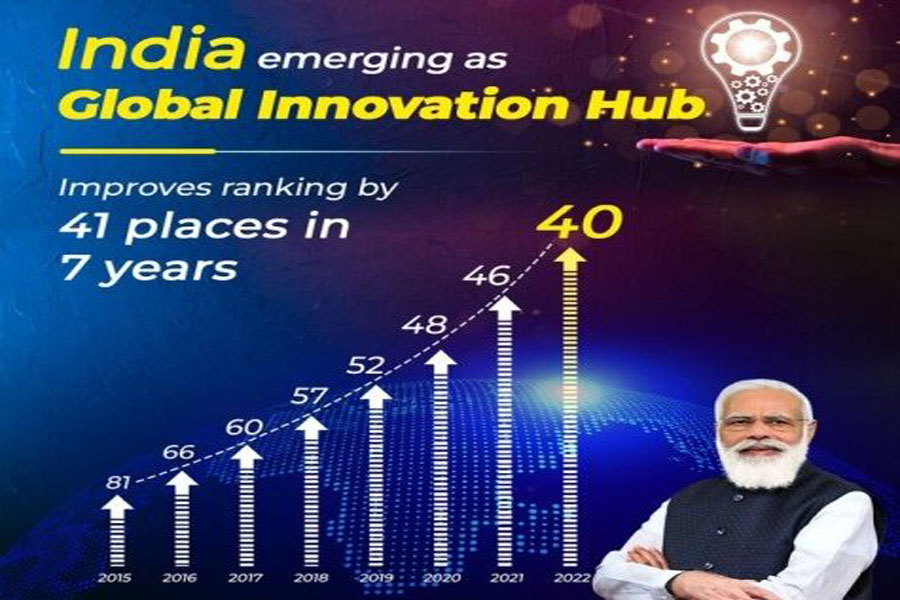

पक्षियों के पंख अपने आप में संपूर्ण रूप में विकसित होते हैं, लेकिन हवा के बिना कोई भी पक्षी उड़ान नहीं भर सकता है। यही स्थिति भारत में नवाचारी प्रयोगधर्मियों के साथ रही है। उनमें कल्पनाशील असीम क्षमताएं तो थीं, लेकिन कल्पनाओं को आकार देने के लिए प्रोत्साहन एवं वातावरण नहीं मिल पा रहा था। आठ साल से सत्तारुढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वातावरण के निर्माण में अकल्पनीय काम किया है। इसी का परिणाम है कि 2021 में भारत प्रगति का बुनियादी आधार माने जाने वाले नवाचार में 46वें स्थान पर था, वह एक साल के भीतर ही छह सीढ़ियों की छलांग लगाकर 40वें स्थान पर आ गया है। नवाचार अर्थात इनोवेशन का निर्धारण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक‘ ने यह जानकारी दी है। भारत को यह स्थान स्टार्टअप में बहतर माहौल बनने के कारण मिली है।

यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) जारी करता है। यह बढ़त बीते सात साल में हुई है, अन्यथा इसके पहले 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। इतने कम समय में 43 पायदान चढ़कर 40वां स्थान हासिल करना बड़ी बात है। विश्व-व्यापी औद्योगिक-वैज्ञानिक आर्थिकी में नवाचार क्षमता का यह दखल अहम् कड़ी है। दरअसल नवाचार वह प्रक्रिया है, जिसमें नई सोच व विचारों के साथ उद्यमशीलता गति पकड़ती है। 21वीं सदी में विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति की उपलब्धियों में नवाचार ही वह माध्यम है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक है।

नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से उन्होंने नवाचार के लिए न केवल माहौल रचा, बल्कि नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई संस्थाएं भी गठित कीं। इनमें राष्ट्रीय नवाचार परिषद्, अटल इनोवेशन मिशन और भारत समावेशी नवाचार कोश जैसी संस्थाएं वजूद में लाई गईं। हालांकि नवीन अनुसंधान और नवाचार की जितनी संभावनाएं भारत में हैं, उस नाते एक ऐसी संस्था की भी जरूरत है, जो ऐसे नवाचारियों को प्रोत्साहित करे, जो बिना कोई अकादमिक शिक्षा प्राप्त किए ही बेहद उपयोगी आविष्कारों के जन्मदाता बन गए हैं। भविष्य में ऐसा संभव होता है तो जमीन से जुड़े और ज्ञान परंपरा से आविष्कारों के जनकों की भी भूमिका नचाचार, विज्ञान और आविष्कार के क्षेत्र में रेखांकित होगी। यदि ऐसा होता है तो नवाचार का जो क्षेत्र महज 4 महानगरों बैंगलुरु, चैन्नई, दिल्ली और मुंबई में सिमट गया है, उसका विस्तार पूरे भारत में दिखाई देगा।

हालांकि भारत में अभी भी शोध और नवाचार पर निवेश कुल जीडीपी का एक प्रतिशत ही किया जाता है। जबकि चीन में यह 2.1 प्रतिशत, अमेरिका में यह 2.8, दक्षिण कोरिया में 4.2 और इजरायल में 4.3 प्रतिशत तक है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सलाह दी है कि भारत को नवप्रवर्तन, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी बनने के लिए इस मद में निजी क्षेत्र का खर्च भी बढ़ाना होगा। फिलहाल विश्व बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी, दवा उद्योग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को मान्यता मिल रही हैं।

भारत कृत्रिम बुद्धि और रोबोटिक जैसे अत्यंत नई तकनीेक में भी अनुसंधान करते हुए प्रगति कर रहा है। इसीलिए भारत की नवाचार के क्षेत्र में साख बनी है। नतीजतन ब्लूमबर्ग के वार्षिक नवाचार सूचकांक में भी भारत को विनिर्माण क्षमता विस्तार और सार्वजनिक संस्थानों में उच्च तकनीक का विस्तार करने के लिए रेखांकित किया गया है। भारत सरकार ने भी इस दृष्टि से देश में नवाचार की कार्य संस्कृति को जानने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत 2019 से नवाचार सूचकांक जारी कर रहा है। इस सूची में कर्नाटक देश के नवाचार सूचकांक में प्रथम पायदान पर हैं। तमिलनाडू, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। हरियाणा को यदि छोड़ दे तो घनी आबादी वाले हिंदीभाषी राज्य इस चुनौती को स्वीकारने में पिछड़ रहे हैं।

इसका प्रमुख कारण विज्ञान, तकनीक और रोजगार कौशल के ज्ञान को अंग्रेजी में देना है। यदि नईशिक्षा नीति के माध्यम से विज्ञान व तकनीकी विषयों को उच्च शिक्षा संस्थानों में मातृभाषाओं में पढ़ाए जाने का सिलसिला शुरू होता है तो कालांतर में यह स्थिति बदल सकती है। फिलहाल 14 इंजीनियरिंग काॅलेजों ने इस नीति के तहत पांच भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम जारी कर दिए हैं। परंतु अभी इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए जरूरी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि कृत्रिम बुद्धि के जरिए पुस्तकों, अकादमीय पत्रिकाओं और वीडियों एपों के जरिए पाठों को अनुवाद करने वाले कुछ उपकरण नवाचारियों ने निर्मित किए हैं, लेकिन इनके अनुवाद की गुणवत्ता संपूर्ण है अथवा नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेेत्र में मातृभाषाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों की भी कमी है। अतएव इन क्षेत्रों में जल्द सुधार की आवश्यकता है। मध्य-प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पाठ्य पुस्तकें तैयार कर ली हैं।

हालांकि दुनिया में वैज्ञानिक और अभियंता पैदा करने की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी साहित्य सृजन में केवल पाश्चात्य लेखकों का ही बोलबाला है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक आविष्कारोंसे ही यह साहित्य भरा पड़ा है। भारत में भी इसी साहित्य का पाठ्य पुस्तकों में अनुकरण है। इस साहित्य में न तो हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की चर्चा है और न ही आविष्कारों की। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि हम खुद न अपने आविष्कारको को प्रोत्साहित करते हैं और न ही उन्हें मान्यता देते हैं। इन प्रतिभाओं के साथ हमारा व्यवहार भी कमोबेश उपहासपूर्ण अभ्रद रहता है।

हालांकि अब निरंतर ऐसी प्रामाणिक सूचनाएं मीडिया में आ रही हैं, जिनसे निश्चित होता है कि प्राचीन भारत विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली था। संस्कृत ग्रंथों से यही ज्ञान अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषाओं में अनुदित होकर पश्चिम पहुंचा और वहां के कल्पनाशील जिज्ञासुओं ने भारतीय सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में ढालकर अनेक अविष्कार व सिद्धांत गढ़कर पेटेंट करा लिए। इनमें से ज्यादातर पश्चिमी वैज्ञानिक उच्च शिक्षित नहीं थे। बल्कि उन्हें मनबुद्धि होने का दंड देकर विद्यालयों से बाहर कर दिया गया था।

आविष्कारक वैज्ञानिक को जिज्ञासु एवं कल्पनाशील होना जरूरी है। कोई वैज्ञानिक कितना भी शिक्षित क्यों न हो, वह कल्पना के बिना कोई मौलिक या नूतन अविष्कार नहीं कर सकता है। शिक्षा संस्थानों से विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसकी एक सीमा होती है, वह उतना ही बताती व सिखाती है, जितना हो चुका है। आविष्कार कल्पना की वह श्रृंखला है, जो हो चुके से आगे की अर्थात कुछ नितांत नूतन करने की जिज्ञासा को आधार तल देती है। स्पष्ट है, आविष्कारक लेखक या नए सिद्धांतों के प्रतिपादकों को उच्च शिक्षित होने की कोई बाध्यकारी अड़चन पेश नहीं आनी चाहिए। अतएव हम जब लब्ध-प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की जीवन-गाथाओं को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि न तो वे उच्च शिक्षित थे, न ही वैज्ञानिक संस्थानों में काम करते थे और न ही उनके इर्द-गिर्द विज्ञान-सम्मत परिवेश था। उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।

सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक ल्यूवेनहाॅक द्वारपाल थे और लैंसों की घिसाई का काम करते थे। लियोनार्दो विंची एक कलाकार थे। आइंस्टीन पेटेंट कार्यालय में लिपिक थे। न्यूटन अव्यावहारिक और एकांतप्रिय थे। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। न्यूटन को मंदबुद्धि भी कहा गया है। थाॅमस अल्वा एडिसन को मंदबुद्धि बताकर प्राथमिक पाठशाला से निकाल दिया गया था। इसी क्षीण बुद्धि बालक ने कालांतर में बल्व और टेलीग्राफ का अविष्कार किया। फैराडे पुस्तकों पर जिल्दसाजी का काम करते थे। लेकिन उन्होंने ही विद्युत-मोटर और डायोनामा का अविष्कार किया। प्रीस्टले पुरोहित थे। लेवोसिएर कर विभाग में कर वसूलते थे। संगणक (कंप्युटर) की बुद्धि अर्थात साॅफ्टवेयर बनाने वाले बिलगेट्स का शालेय पढ़ाई में मन नहीं रमता था, क्योंकि उनकी बुद्धि तो साॅफ्टवेयर निर्माण की परिकल्पना में एकाग्रचित्त से लगी हुई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक रोगों की पहचान कर दवा बनाने वाले आविष्कारक भी चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सक नहीं थे। आयुर्वेद उपचार और दवाओं का जन्म तो हुआ ही ज्ञान परंपरा से है।

गोया, हम कह सकते हैं कि प्रतिभा जिज्ञासु के अवचेतन में कहीं छिपी होती है। इसे पहचानकर गुणीजन या शिक्षक प्रोत्साहित कर कल्पना को पंख देने का माहौल दें तो भारत की ग्रामीण धरती से अनेक वैज्ञानिक-आविष्कारक निकल सकते हैं। इस दिशा में एक अच्छी पहल आईआईटी मद्रास में ‘सोच का पाठ‘ पढ़ाने के पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ की है। यदि शिक्षक विद्यार्थी के अवचेतन में पैठ बनाए बैठे इस कल्पनाशील सोच को पहचानने में सफल होते हैं तो इस पाठ्यक्रम की सार्थकता निकट भविष्य में सिद्ध हो जाएगी।