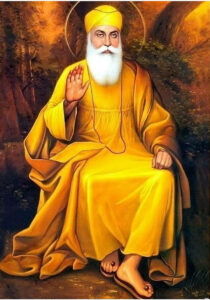

भारतीय सांस्कृतिक एकता में विविधता का बोध करवाते हैं गुरबाणी और खालसा के पंज प्यारे। यहां पर गुरु नानक देव और संतों ने किसी समाज विशेष की बजाय मानव मात्र के कल्याण की बात की है। ठीक इसी प्रकार दसवें गुरु गोविंद सिंह के पंज प्यारे समूचे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत एक अध्यात्म और धर्म आधारित राष्ट्र है। धर्म का ठीक मार्ग लोगों तक पहुंचता रहे इसलिए एक परम्परा भारत के अस्तित्व के समय से ही चली आ रही है, वह है समय-समय पर नये-नये रूप में अध्यात्म और धर्म सम्बंधी व्यवस्थाओं के अस्तित्व में आने की परम्परा।

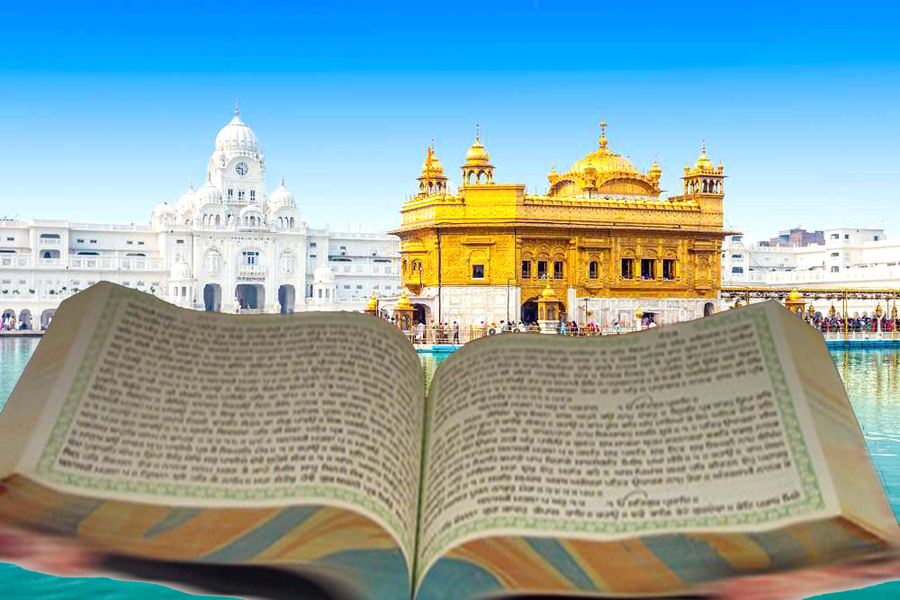

श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक महान और पवित्र ईश्वरीय वाणी है जिसका उद्देश्य समूचे संसार को सच और ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाना है, जो भारत की आध्यात्मिक परम्परा का एक विलक्षण स्वरूप है। इसकी तुलना या बराबरी किसी अन्य मत, सम्प्रदाय या पंथ के साथ नहीं हो सकती। इस लेख का विषय “गुरबाणी, पांच प्यारे और भारतीयता बोध” है। गुरबाणी और पांच प्यारों की परम्परा में भारत और भारतीयता का बोध किस तरह प्रकट होता है, इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि भारत और भारतीयता का अर्थ क्या है।

बोध का अर्थ ‘जानकारी’ या ‘समझ’ से है। हिंदी कोषों में भी बोध के यही अर्थ हैं। इस प्रकार भारत बोध का अर्थ हुआ कि भारत की समझ, जो समझ मात्र किसी भूगोल या आंकड़ों की नहीं परंतु ऐसी सैद्धांतिक समझ जो भारतीय लोगों की मानसिकता में बैठी है। इस समझ या विचार को भारतीय लोगों के मनों में जीवित रखने के लिये निःसंदेह भारत में कई व्यवस्थाएं भी हैं, जो परम्परा से लोगों के मन में भारतीय विचार को जीवित रखती हैं। राष्ट्र का विचार किसी नीति या योजना के अंतर्गत विकसित नहीं होता बल्कि उस स्थान के भौगोलिक परिवेश, वहां के लोगों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूरी सृष्टि को देखने की विकसित हुई दृष्टि में से प्रगट होता है। भारत शब्द के बारे में भी कई तरह के विचार मिलते हैं। कुछ लोग इसको राजा भरत से जोड़ते हैं। कुछ भारत शब्द के तीन वर्णों के तीन अर्थ करते हैं। इस शाब्दिक अर्थ की चर्चा में पड़ना इस लेख का विषय नहीं है। यह अवश्य है कि भारत शब्द कुछ कारणों से इकट्ठे और आपसी साझे वाले लोगों के बंधे हुए स्वरूप वाले राष्ट्र की ओर इशारा जरूर करता है, विष्णु पुराण में श्लोक है –

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।

वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति:॥

भारत के बंधे हुए स्वरूप के बारे में चर्चा इसलिए आवश्यक है कि भारत या भारतीयता बोध के विषय के शब्दों से ही स्पष्ट है कि भारत एक संगठित इकाई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है कि

खुरासान खसमाना कीआ हिंदुस्तान डराइया,

आपे दोस न देई करता जम कर मुगल चढ़ाइया।

ईती मार पयी कुरलानय तै की दर्द ना आया॥

उपरोक्त श्लोक और गुरबाणी की पंक्ति वाला भारत और हिंदुस्तान आखिर है क्या? क्या यह मात्र भौगोलिक परिपेक्ष्य है या कोई वैचारिक पक्ष से साझी इकाई की बात है। कुछ नकारात्मक विचारधाराएं यह भी कहती हैं कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं रहा, आर्य बाहर से आए, वेद-पुराण गड़रियों के गीत हैं, जब अंग्रेज हमारे यहां आए उस समय हम सभ्य हुए। ऐसी बहुत सी बातें और अंग्रेजों का फैलाया वितंडावाद है जिसके बारे में चिंतन करना आम समाज तो क्या बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्री भी भूले हुए हैं। यह नहीं कि सारे, पर अधिकतर असावधान ही हैं। भारत और भारतीयता का जो चित्र आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने प्रस्तुत किया है उसका भारत के मूल स्वरूप से बहुत अंतर है। यदि भारत राष्ट्र नहीं था तो गुरबाणी में ‘हिंदुस्तान’ क्या है? वास्को-डि-गामा ने क्या नया राष्ट्र बनाया? कोलम्बस क्या ढूंढ़ रहा था? विष्णु पुराण में भारतीय शब्द क्या है? हिंदू नाम किस प्रकार और क्यों आस्तित्व में आया? वास्तव में ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस बात में है कि भारतीयता किस प्रकार समग्रता / समूचे रूप में सामने आई। वो कौन लोग थे जो गुरबाणी की उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार बाबर से डरे हुए थे। वास्तव में उन लोगों की मानसिकता का साझा पक्ष ही भारतीयता था।

इसको प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ‘फर्दिना दा सोसीयोर’ के लांग और पैरोल की अवधारणा से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे एक इलाके में सब लोगों की भाषा व लहजा एक दूसरे से पूरी तरह नहीं मिलता, परंतु भाषा का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो समान होता है। इसी तरह राष्ट्र के लोगों की पूजा पद्धतियां, खाने-पीने की आदतें, भाषा, रहन-सहन भिन्न हो सकता है पर सैद्धांतिक चिंतन समान होता है। राष्ट्र और नेशन में भी मुख्य अंतर यही होता है।

भारत का बोध ऐसे ही साझे चिंतन से होता है। भारत का विचार (बोध) जो कि भारत के अस्तित्व का आधार है, स्पष्ट है। जब से भारत है उस समय से है। पर समूचे और बंधे रूप में सामने दृश्यमान पिछले लगभग हजार बारह सौ सालों से हुआ है। भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। जैन थे, बौद्ध थे, शैव, वैष्णव, नाथ-जोगी, वैदिक, तंत्रयानी, मंत्रयानी, नामदेवी, ज्ञानेश्वरी, कबीरपंथी आदि बहुत थे। कोई भी अपना नया पंथ चला लेता, पर किसी दूसरे के साथ कोई शत्रुता का भाव नहीं था। बल्कि व्यक्ति एक समय शैव भी होता था और नाथ जोगियों के पास भी चला जाता था। जैन भी था तो वैष्णव भी होता था, भावार्थ कोई कट्टरता वाली प्रवृत्ति नहीं थी। सब घुले-मिले रहते थे। कोई निराकार की पूजा कर रहा है, वो मूर्तिपूजा वालों के साथ भी चला जाता था। फिर अचानक भारत में इस्लाम आया तो समाज के सामने बड़ा संकट आया इसलिए कि वो सबका साझा शत्रु था क्योंकि वो सबको इस्लाम स्वीकार करवाने के लिये हठ धारण किये हुए था। ऐसे में देश में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटनी शुरू हुई। एक वैचारिक विभाजन शुरू हुआ जो था, हिंदू और तुर्क का विभाजन। तुर्क लोग अत्याचारी लोग थे। जब इस्लाम तुर्की में आया तो तुर्कों ने इस्लाम स्वीकारा और सेनाएं लेकर आगे बढ़े। वो और भी क्रूर और अत्याचारी व्यवहार वाले बन गए। हमारे लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए। ऐसा किसी योजना या किसी घोषणा से नहीं हुआ। सबको लगा कि हम एक ही सोच वाले हैं। थोड़ा समाधान हुआ क्योंकि यह एक बड़ा मंच था। हिंदू शब्द भी इसी समय प्रचलन में आया। हजार बारह सौ वर्ष पहले कोई हिंदू शब्द भी अधिक प्रचलन में नहीं था। ये सारे लोग इस्लाम के विरुद्ध जिस समय इकट्ठे हुए तो उन्होंने सोचा कि हम तो सारे एक प्रकार की बातें सोचते हैं। इसी मंच पर खड़े लोगों का वैचारिक धरातल था भारतीयता। भारतीयता के ऐसे मंच से स्पष्ट प्रकट होने पर जो साझे सिद्धान्त सामने आये वो निम्नलिखित हैं –

भारत का बोध ऐसे ही साझे चिंतन से होता है। भारत का विचार (बोध) जो कि भारत के अस्तित्व का आधार है, स्पष्ट है। जब से भारत है उस समय से है। पर समूचे और बंधे रूप में सामने दृश्यमान पिछले लगभग हजार बारह सौ सालों से हुआ है। भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। जैन थे, बौद्ध थे, शैव, वैष्णव, नाथ-जोगी, वैदिक, तंत्रयानी, मंत्रयानी, नामदेवी, ज्ञानेश्वरी, कबीरपंथी आदि बहुत थे। कोई भी अपना नया पंथ चला लेता, पर किसी दूसरे के साथ कोई शत्रुता का भाव नहीं था। बल्कि व्यक्ति एक समय शैव भी होता था और नाथ जोगियों के पास भी चला जाता था। जैन भी था तो वैष्णव भी होता था, भावार्थ कोई कट्टरता वाली प्रवृत्ति नहीं थी। सब घुले-मिले रहते थे। कोई निराकार की पूजा कर रहा है, वो मूर्तिपूजा वालों के साथ भी चला जाता था। फिर अचानक भारत में इस्लाम आया तो समाज के सामने बड़ा संकट आया इसलिए कि वो सबका साझा शत्रु था क्योंकि वो सबको इस्लाम स्वीकार करवाने के लिये हठ धारण किये हुए था। ऐसे में देश में एक महत्त्वपूर्ण घटना घटनी शुरू हुई। एक वैचारिक विभाजन शुरू हुआ जो था, हिंदू और तुर्क का विभाजन। तुर्क लोग अत्याचारी लोग थे। जब इस्लाम तुर्की में आया तो तुर्कों ने इस्लाम स्वीकारा और सेनाएं लेकर आगे बढ़े। वो और भी क्रूर और अत्याचारी व्यवहार वाले बन गए। हमारे लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए। ऐसा किसी योजना या किसी घोषणा से नहीं हुआ। सबको लगा कि हम एक ही सोच वाले हैं। थोड़ा समाधान हुआ क्योंकि यह एक बड़ा मंच था। हिंदू शब्द भी इसी समय प्रचलन में आया। हजार बारह सौ वर्ष पहले कोई हिंदू शब्द भी अधिक प्रचलन में नहीं था। ये सारे लोग इस्लाम के विरुद्ध जिस समय इकट्ठे हुए तो उन्होंने सोचा कि हम तो सारे एक प्रकार की बातें सोचते हैं। इसी मंच पर खड़े लोगों का वैचारिक धरातल था भारतीयता। भारतीयता के ऐसे मंच से स्पष्ट प्रकट होने पर जो साझे सिद्धान्त सामने आये वो निम्नलिखित हैं –

-

सबका भला और कल्याण।

-

कण-कण और प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है।

-

पूरी सृष्टि के साथ आत्मीयता का भाव।

-

धरती मां है।

-

सबके विचार / पूजा पद्धतियां सम्माननीय हैं।

उपरोक्त पांचों सिद्धान्त सेमेटिक पंथ स्वीकार नहीं करते। न काफिर का भला हो, न उसकी पूजा पद्धति ठीक है, न धरती मां है, न सारे जीव या व्यक्तियों में अल्लाह/गॉड हो सकता है। जबकि भारत में पैदा हुए सारे पन्थ इन सिद्धांतों को मानते हैं।

इन पांचों सिद्धांतों को गुरबाणी में ढूंढने की कोशिश भी करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर एक अंग में ऐसे संदर्भ मिलते हैं। गुरबाणी में भारत राष्ट्र का स्वरूप कल्पित करने के लिये प्राय: एक वाक्य का उच्चारण किया जाता है।

खुरासान खसमाना कीआ हिंदुस्तान डराइया

पर गौर करने वाली बात है कि इससे भोगौलिक बोध तो होता है परंतु भारतीयता का बोध इससे अगली पंक्तियों में होता है।

ऐती मार पई कुरलाणे तै की दर्द न आया।

यह वाक्य गुरु साहिब की समूची मानवता के साथ आत्मीयता को प्रकट करता है। यह कोई ईश्वर को कटाक्ष नहीं है बल्कि गुरु साहिब को लोगों की पीड़ा अपनी लग रही है। बलशाली व्यक्ति दुर्बल को तंग करे ऐसा गुरबाणी की नजर में अपराध है। सेमेटिक पंथों की तरह गुरुग्रंथ साहिब कभी भी किसी विचारधारा के मात्र विरोध में नहीं खड़े होते बल्कि एक प्रकार के तर्क-वितर्क के साथ समन्वय स्थापित करने की दिशा में बढ़ते हैं। सिद्धगोष्ठ रचना में नाथ मत के साथ संवाद रचाते हुए गुरु साहिब की ये पंक्तियां ध्यान की मांग करती हैं –

जैसे जल महि कमल निरालम

मुरगाई नैसाणे॥

सुरत सबद भवसागर तरीऐ।

नानक नाम वखाणे॥

जगबीर सिंह के अनुसार इसकी विलक्षणता का मूल निचोड़ यह भी है कि सिद्धवाणी निरीश्वरवादी (अवैदिक) है, वहीं नानकवाणी वैदिक सभ्यता के ईश्वर संकल्प के साथ भी अपना नाता जोड़ लेती है। चाहे यहां ईश्वर का संकल्प निर्गुण है।

गुरबाणी कई संकल्पों पर कटाक्ष करती है जिनको कई बार भारतीयता का विरोधी मान लिया जाता है, जबकि यहां भारतीयता की नहीं मात्र कुछ पाखंडी पुजारियों की बात है। उदाहरण के लिये –

काद्दी कूड़ बोली मल खाई।

ब्राहमण नावे जीया घाई।

जोगी जुगत ना जाणे अंध।

तीनै उजाड़े का बंध।

पर गुरबाणी को यदि समग्रता में देखा जाए तो काजी, ब्राह्मण, योगी की केवल निंदा नहीं बल्कि इन संकल्पों को पुनर्जीवित करने की भी बात है। यह भी है कि उपरोक्त सिद्धांत जो भारतीयता में समग्र रूप में सिद्धांत है, तो भी उन बातों के विरुद्ध है जिनका गुरबाणी खंडन करती है। गुरबाणी में कुछ बातों की केवल निंदा ही नहीं की गई बल्कि भावात्मक मार्ग भी दर्शाया गया है, यह नीचे लिखी बाणी स्पष्ट करती है-

सो जोगी जो जुगत पछाणे।

सो ब्राह्मण जो ब्ब्रह्म विचारे।

इस प्रकार जोगी और ब्राह्मण को समाप्त करने के स्थान पर पुन:सृजन और उनको अपने आदर्श रूप में रहने की शिक्षा देने का गुरबाणी का संदेश भारतीयता द्वारा सबको स्वीकार करने वाले स्वभाव जैसा ही है। गुरबाणी में जनेऊ, नमाज, हिंदू आदि अनेक शब्दों को भिन्न-भिन्न श्लोकों/सबदों में सार्थकता से भरपूर रूपांतरित करके सर्वसाझी सभ्याचारक चेतना का दार्शनिक भाव प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार गुरबाणी भिन्न-भिन्न मतों की भिन्नता में साझे धरातल ढूंढ़ने के लिये कार्यशील है। इसका अर्थ है कि गुरबाणी एक मार्ग के भिन्न-भिन्न रास्तों में ऊंचाईयां तलाशती साझी मंजिल की तलाश के लिये तत्पर है।

भारतीयता का एक सिद्धांत यह भी है. जिसे भ्रम से हम अनेकता में एकता कहने लगते हैं। जबकि भारतीयता में एकता में अनेकता है। बस यह एकता अनेकता में से प्रकट होती है। उदाहरण के लिये किस प्रकार अलग-अलग भाषाओं, पूजा-पद्धतियों और आदतों वाले लोग साझे तौर से कुम्भ के मेले में इकट्ठे हो जाते हैं। किस प्रकार राम का नाम इन भिन्नता वाले सब लोगों में उपस्थित है। यह भावना गुरमति में उपरोक्त श्लोक / सबद सहज ही स्पष्ट करते हैं। जैसे उपरोक्त चर्चा की है कि दूसरों की पूजा पद्धति या विचारों का सम्मान भारत में पैदा हुए सारे पंथों का गुण रहा है। सबकी बात सुनने, समझने और स्वस्थ संवाद की परम्परा भारत में रही है, इस बारे में गुरबाणी में बहुत स्पष्ट है कि

जब लग दुनिया रहीये नानक

किछ सुणिये किछ कहीये

भाल रहे हम रहन ना पाया

जीवतया मर रहीये।

इस प्रकार केवल दूसरे मतों के साथ ही स्वस्थ संवाद नहीं बल्कि संवाद ऐसा जिसमें पूरी सृष्टि के साथ गुरबाणी में आत्मीयता भाव प्रकट होता है। जब हम पढ़ते हैं कि –

पवणु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु ॥

दिवसु राति दुइ दाई दाइआ खेलै सगल जगतु ॥ चंगिआईआ बुरिआईआ वाचै धरमु हदूरि ॥

करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूरि ॥

जिनी नामु धिआइआ गए मसकति घालि ॥

नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि ॥

यह पंक्तियां अपने आप में भारतीयता का बड़ा दर्शन समाहित किये बैठी हैं। भारत में पूजा पद्धतियों की भिन्नता एक सामान्य सी बात है बल्कि यह भारतीयता की सुंदरता है। इस दर्शन को अपने में समाहित किये हुये यह पंक्ति संदेश देती है कि परमात्मा के निकट होना कर्मकांडों या विशेष पूजा पद्धतियों के साथ सम्भव नहीं है बल्कि अच्छे कर्मों द्वारा सम्भव है।

भारतीयता का बोध गुरबाणी के साथ साथ पांच प्यारों की साजना के संकल्प से भी होता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म की साजना करने हेतु कहा कि, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए मुझे पांच बंदे चाहिए, जो अपना सिर कटवाने की क्षमता रखते हों। आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर जिन पंज प्यारों ने आगे आकर वीरता का परिचय दिया, उन्हें गुरु गोविंद ने खालसा में दीक्षा प्रदान की। पंज प्यारों में भाई दया सिंह(लाहौर), भाई धर्म सिंह(उत्तर प्रदेश), भाई हिम्मत सिंह (उड़ीसा), भाई मोहकम सिंह (गुजरात) और भाई साहिब सिंह (कर्नाटक) का नाम शामिल है, जिन्हें 14 अप्रैल, 1699 को ऐतिहासिक आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद ने ‘पंज प्यारे’ नाम दिया गया। इन्हें पहले खालसा के रूप में पहचान मिली।

पांच प्यारे जो देश के विभिन्न भागों से आए थे और समाज के अलग-अलग जाति और सम्प्रदाय के लोग थे, उन्हें एक ही कटोरे में अमृत पिलाकर गुरु गोविंद सिंह ने एक बना दिया। इस प्रकार समाज में उन्होंने एक ऐसी क्रांति का बीज रोपा, जिसने जाति का भेद और सम्प्रदायवाद, सब कुछ मिटा दिया। और खास बात है की पांच प्यारों के लिए अपनी जाति और अपने अपने पुराने पंथ से बड़ी बात धर्म और राष्ट्र की रक्षा थी।

धरम की रक्षा के लिए प्यारों का आगे आना, पांच प्यारों को गुरु साहिब द्वारा स्वयं भगवान का रूप मानना, पांचों का देश के अलग अलग कोने से आना, भारतीयता का बोध करवाने वाला ही है।

गुरबाणी के संदेश और भारतीयता वैचारिक पक्ष से समानता वाले हैं। यह अवश्य है कि भारतीय लोगों के जो साझे सिद्धांत सामने आये उन पांचों सिद्धांतों को गुरबाणी ने पुष्ट किया है। बल्कि महान बात यह है कि जब भी इन सिद्धांतों को किसी ने भी हानि पहुंचाने के प्रयत्न किये तो गुरबाणी ने उसका खंडन अवश्य किया। तात्कालिक शासकों की भाषा न चुन कर गुरमुखी चुनना, अनेक पूजा पद्धतियों वाले भक्तों, भटों को गुरुग्रंथ साहिब में स्थान देना, सृष्टि के साथ आत्मीयता, कण-कण में ईश्वर का अस्तित्व मानना, पवन, पानी, धरती, आकाश और अग्नि को आदर पूर्ण शब्दों से सुशोभित करना, निश्चय ही यह प्रमाणित करता है कि भारत और भारतीयता का शुद्ध बोध गुरबाणी में से होता है। गुरु साहिबान, भक्तों, भटों आदि के पवित्र विचारों के रूप में गुरबाणी का प्रकट होना विश्व की एक अद्भुत और महान घटना है। सब इकट्ठे बैठकर लंगर के रूप में भोजन करें। जात-पात भूलकर एक सी पगड़ी बांधें, जात-पात को छोड़कर सिंह लिखने लग जायें। यह एक महान सामाजिक क्रांति है। विश्व को आज कल्याणकारी नेतृत्व की आवश्यकता और प्रतीक्षा है। गुरबाणी का ओट आसरा और सही समझ समूचे विश्व के कल्याण का उत्तम मार्ग है।

नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।

डॉ . सुखजिंदर ऋषि