आज हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, वह कई सुधारवादी परिवर्तनों के बाद ऐसी दिखाई दे रही है। वैश्विक स्तर पर हुए इन परिवर्तनों को लाने के लिए कई बार लंबे चलनेवाले आंदोलनों का सहारा भी लेना पड़ा है। विश्व भर में हुए इन आंदोलनों तथा उनके सुपरिणामों पर प्रकाश डालता आलेख।

समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान जनमानस में प्रवाहित चिंतन एवं दृष्टिकोण की दिशा किस ओर है इस बात पर निर्भर होता है। परिवर्तन के चिंतन को जो दिशा दी जाएगी, उसी दिशा में सामाजिक परिवर्तन होने लगेंगे। मनुष्य के विचार ही उसके मर्मस्थल हैं। उन्हें जागृत करके मनुष्य तथा समाज को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। प्राचीन काल से अब तक के इतिहास पर दृष्टि डालने से इस तरह के ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे, जिनमें कि परिवर्तन के चिंतन से व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के जीवन की दिशा बदल गई है।

पुराण साहित्य में नारद मानो लोगों की जीवन दिशा बदलने के ही प्रतीक हैं। हिरण्यकश्यपु असुर राजा था। उसके कारण सारे राज्य की जनता भयभीत थी और उसका कहा मानने के लिए विवश थी। नारद ने हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रह्लाद को ही अपने पिता के अनुचित कार्यों का समर्थन न करने तथा स्वतंत्र विवेक से कार्य करने के लिए तैयार किया। सब जानते है कि प्रह्लाद के विरोध और असहयोग ने ही आतताई हिरण्यकश्यपु के अत्याचारों का उन्मूलन किया। ध्रुव को उनकी सौतेली मां ने उनके पिता की गोद से उतार दिया था। इससे वह खिन्न और निराश थे। नारद ने उन्हें संसार के परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने की दिशा दी। पिता की गोद का आग्रह कर ध्रुव अधिक से अधिक अपने पिता के उत्तराधिकारी ही बन पाते, परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें अमरत्व प्राप्त करने की दिशा दी। वाल्मीकि अपने पूर्व जीवनचर्या को बदलकर आस्थापूर्ण-सेवाधर्म की विधेयात्मक कार्यशैली को अपनाकर ही महर्षि बन सके। जिन्होंने संपूर्ण युग को परिवर्तित करने में अपना सहयोग दिया है। विचार और शिक्षा के द्वारा ऐसे व्यक्तित्व भी तैयार हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर समाज से पतन के कारणों को दूर किया।

मध्यकाल की जनता के दीन-हीन बने रहने का एक कारण राजतंत्र की विकृतियां भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने जब लोगों की दीन-हीन दुर्दशा को देखा, तो निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को इस प्रकार प्रशिक्षित करेंगी कि वह धर्मराज्य की स्थापना कर सके। उन्होंने शिवाजी को इस ढंग से प्रशिक्षित करना आरंभ किया कि उनके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भर गई और आगे चलकर उन्होंने अपने आपको मातृभूमि का सेवक और स्वतंत्रता के लिए लड़ने-मरने वाला वीर योद्धा बना लिया। अपने देश में प्राचीन काल के गुरुकुलों द्वारा यही आवश्यकता पूरी की जाती थी। उन दिनों व्यक्ति की समस्याओं और संकटों का हल खोजने के लिए उसी स्तर का विचार-पोषण, आस्था, निर्माण और मान्यताओं के विकास की आवश्यकता थी। विचार-शक्ति के उपयोग के द्वारा न केवल व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, वरन जनमानस के प्रवाह की दिशा भी बदली है। गत अनेक शतकों से ऐसे ही कई परिवर्तन हुए, जिन्हें विचार बल के द्वारा सफलता मिली।

मध्यकाल की जनता के दीन-हीन बने रहने का एक कारण राजतंत्र की विकृतियां भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने जब लोगों की दीन-हीन दुर्दशा को देखा, तो निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को इस प्रकार प्रशिक्षित करेंगी कि वह धर्मराज्य की स्थापना कर सके। उन्होंने शिवाजी को इस ढंग से प्रशिक्षित करना आरंभ किया कि उनके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भर गई और आगे चलकर उन्होंने अपने आपको मातृभूमि का सेवक और स्वतंत्रता के लिए लड़ने-मरने वाला वीर योद्धा बना लिया। अपने देश में प्राचीन काल के गुरुकुलों द्वारा यही आवश्यकता पूरी की जाती थी। उन दिनों व्यक्ति की समस्याओं और संकटों का हल खोजने के लिए उसी स्तर का विचार-पोषण, आस्था, निर्माण और मान्यताओं के विकास की आवश्यकता थी। विचार-शक्ति के उपयोग के द्वारा न केवल व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आए हैं, वरन जनमानस के प्रवाह की दिशा भी बदली है। गत अनेक शतकों से ऐसे ही कई परिवर्तन हुए, जिन्हें विचार बल के द्वारा सफलता मिली।

भारत तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का गढ़ रहा है। यहां विचारों के द्वारा ही संस्कृति और धर्म, अध्यात्म की सामयिक परिभाषाएं की जाती रही हैं। बुद्ध ने ‘वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति’ की रूढ़ मान्यता को निरस्त किया, तो आगे चलकर बौद्ध दर्शन में आए शून्यवाद की विकृति को शंकराचार्य ने मिटाया। ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ का आधार लेकर जब जीवन के कठोर यथार्थ को भुलाया जाने लगा तो गुरु नानक, गुरु गोविंदसिंह, संत रामदास, संत ज्ञानेश्वर आदि संत महापुरुषों ने जीवन की समस्याओं से संघर्ष की प्रेरणा दी। यह सारे कार्य विचार-प्रसार द्वारा ही संपन्न किए जाते रहे।

अन्य देशों में भी समय-समय पर इस प्रकार के परिवर्तन होते रहे और जन-मानस का स्तर ऊंचा उठता रहा। चीन में असभ्य और अशिक्षित लोगों को नैतिकता, मानवता का संदेश देने के लिए कन्फ्यूशियस प्रणित एक वैचारिक आंदोलन चला। बुद्ध के समकालीन कन्फ्यूशियस के विचारों ने तब जन-साधारण से लेकर राजसत्ता तक को प्रभावित किया। आधुनिक सभ्यता के विकास की प्रक्रिया भी विचार क्रांति के फलस्वरूप ही थी। उस समय यूनान कला और संस्कृति का केंद्र था। इस्तांबूल से कुछ यूनानी विचारक इटली चले गए और वहां से अपने साथ कला व संस्कृति की विचारधारा भी साथ लेते गए। उन्हीं दिनों छपाई तंत्र का भी आविष्कार हुआ, फलस्वरूप पुस्तकें सर्वसाधारण के लिए भी सुलभता से उपलब्ध होने लगीं। यूनानी विचारकों ने अपने विचार पुस्तकों के रूप में छपवाकर जन-जन तक पहुंचाना आरंभ किया, फलस्वरूप एक अभूतपूर्व जन-जागृति आई। विश्व इतिहास में इस जन-जागरण को ‘रिनेसांस’ के नाम से जाना जाता है। पुस्तकों के प्रचार से ही लोगों ने स्वतंत्र दृष्टि से विचार करना सीखा और एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ, जो स्वतंत्र रूप से अपने विवेक के आधार पर किसी बात को अपनाने या न अपनाने का निर्णय लेने लगा।

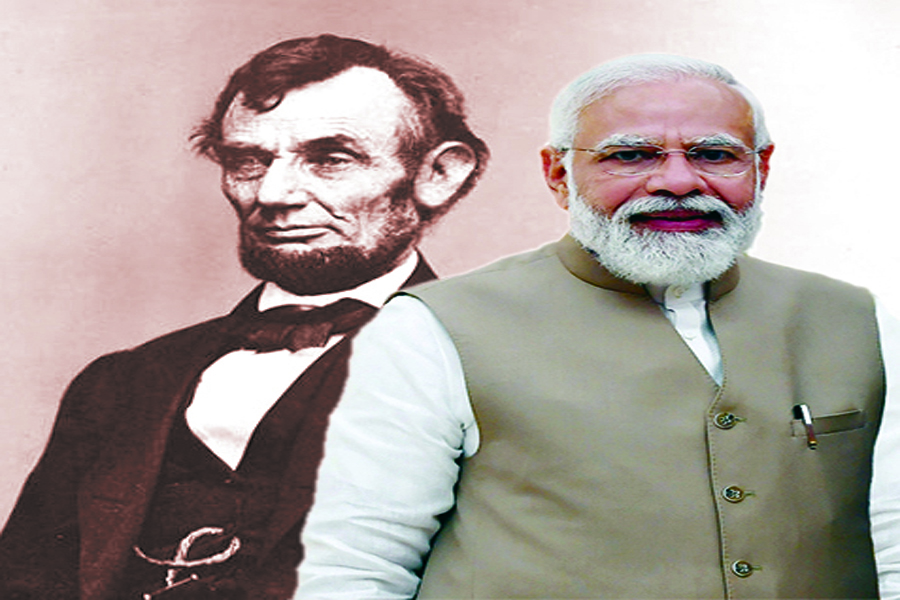

सन् 1786 में फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार भी वैचारिक परिवर्तन से ही पुष्ट हुआ। उस समय फ्रांस की जनता कई समस्याओं और राष्ट्रीय संकटों से त्रस्त थी। इसका कारण लुई सोलहवें को न जनहित का ख्याल था और न जन-सुविधाओं की चिंता। जनता उसके अत्याचारों को चुपचाप सहती जा रही थी। उस समय फ्रांस की जनता राजसत्ता को बदलने की बात सोच भी नहीं सकती थी। जन नेताओं ने परिवर्तन का नारा दिया तथा बताया कि बिना यह परिवर्तन किए आसन्न समस्याओं के समाधान का और कोई उपाय नहीं है। फलस्वरूप जनता में ऐसी चेतना उत्पन्न हुई कि सम्राट लुई के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन का अंत हो गया। कुछ शताब्दियों पूर्व तक संसार के सभी देशों में राजतंत्र था। यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रथम बार जनतंत्र की कल्पना की तथा उसके सिद्धांतों को अपनी पुस्तक ‘रिपब्लिक’ में विश्लेषित किया। विचारकों ने इस सिद्धांत की व्याख्या की और लोगों को बताया कि राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना की जाए। उसका स्वरूप, व्यावहारिक कार्यक्रम तथा प्रतिफल भी उन्होंने लोगों को बताया। यह विचार जनमत को प्रिय लगा; फलस्वरूप एक के बाद एक राजक्रांतियां होती चली गईं। जनता विद्रोही बनी और राजतंत्रों को उखाड़कर उनके स्थान पर प्रजातंत्र स्थापित कर लिए। यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों में एक के बाद एक प्रजातंत्र का उदय होता गया। जनता ने सशक्त राजसत्ताओं को जिसके बलबूते पलट दिया, वह उनकी विचार-शक्ति ही थी। प्रजातंत्र की उपयुक्तता पर विश्वास करके साधारण लोगों ने राजतंत्र उलट दिए, इसे विचार-शक्ति का विजय की कहा जाएगा।

सन् 1786 में फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार भी वैचारिक परिवर्तन से ही पुष्ट हुआ। उस समय फ्रांस की जनता कई समस्याओं और राष्ट्रीय संकटों से त्रस्त थी। इसका कारण लुई सोलहवें को न जनहित का ख्याल था और न जन-सुविधाओं की चिंता। जनता उसके अत्याचारों को चुपचाप सहती जा रही थी। उस समय फ्रांस की जनता राजसत्ता को बदलने की बात सोच भी नहीं सकती थी। जन नेताओं ने परिवर्तन का नारा दिया तथा बताया कि बिना यह परिवर्तन किए आसन्न समस्याओं के समाधान का और कोई उपाय नहीं है। फलस्वरूप जनता में ऐसी चेतना उत्पन्न हुई कि सम्राट लुई के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन का अंत हो गया। कुछ शताब्दियों पूर्व तक संसार के सभी देशों में राजतंत्र था। यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो ने प्रथम बार जनतंत्र की कल्पना की तथा उसके सिद्धांतों को अपनी पुस्तक ‘रिपब्लिक’ में विश्लेषित किया। विचारकों ने इस सिद्धांत की व्याख्या की और लोगों को बताया कि राजतंत्र के स्थान पर जनतंत्र की स्थापना की जाए। उसका स्वरूप, व्यावहारिक कार्यक्रम तथा प्रतिफल भी उन्होंने लोगों को बताया। यह विचार जनमत को प्रिय लगा; फलस्वरूप एक के बाद एक राजक्रांतियां होती चली गईं। जनता विद्रोही बनी और राजतंत्रों को उखाड़कर उनके स्थान पर प्रजातंत्र स्थापित कर लिए। यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों में एक के बाद एक प्रजातंत्र का उदय होता गया। जनता ने सशक्त राजसत्ताओं को जिसके बलबूते पलट दिया, वह उनकी विचार-शक्ति ही थी। प्रजातंत्र की उपयुक्तता पर विश्वास करके साधारण लोगों ने राजतंत्र उलट दिए, इसे विचार-शक्ति का विजय की कहा जाएगा।

उस समय ईश्वर को मनोकामना पूरी करने वाली शक्ति समझा जाता था। स्थिति यह थी कि इन अंधविश्वासों के कारण लोग निठल्ले और निकम्मे ही बनते जा रहे थे, फलस्वरूप व्यक्ति और समाज की प्रगति रुक सी गई थी। बुद्ध ने इस स्थिति को उलटने के लिए विवेकशीलता का उपदेश दिया और उनके अनुयायियों ने यह संदेश जन-जन तक पहुंचाकर व्यापक परिवर्तन प्रस्तुत किया, उसके लिए न लड़ाइयां लड़ी गईं और न लोगों को डरा-धमका कर दवाब डालकर अपनी बात मनवाई गई। कुमारजीव पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने चीन जाकर वहां की जनता को बौद्ध धर्म का, विचारशीलता का संदेश दिया तथा बुद्ध की शरण में जाने का ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ का मंत्र सिखाया। उनके इस मंत्र के फलस्वरूप ही चीन में जनसाधारण से राज्याधिकारियों और राजाओं, शासकों तक बौद्धमत का प्रचार हो सका। इसी निष्ठा से प्रेरित होकर उन्होंने लंका सहित कई देशों की यात्रा की।

विचार-परिवर्तन के लिए प्रयत्न करने वाले और उसके माध्यम से समाज में अभीष्ट परिवर्तन की स्थिति निर्मित करने वाले महापुरुषों में सुकरात का नाम भी अग्रणी रहेगा। सुकरात ने ग्रीस की जनता को ‘अपने को जानो’ मंत्र दिया तथा उसके प्रकाश में आत्म-निरीक्षण एवं व्यक्तित्व-निर्माण की प्रेरणा दी। सुकरात का समकालीन ग्रीक समाज समस्या से ग्रस्त था। सुकरात के विचार इतने प्रखर थे कि उनका तुरंत प्रभाव हुआ। स्वार्थी लोगों को जब अपने स्वार्थों पर आंच आती दिखाई दी उन्होंने सुकरात को मरवा दिया। सुकरात की भले ही हत्या कर दी गई हो, परंतु उनके विचार इतने पैने थे कि आगे चलकर उसी परंपरा में अरस्तू, प्लेटो जैसे मनीषी उत्पन्न हुए और ग्रीक समाज का कायाकल्प हो सका।

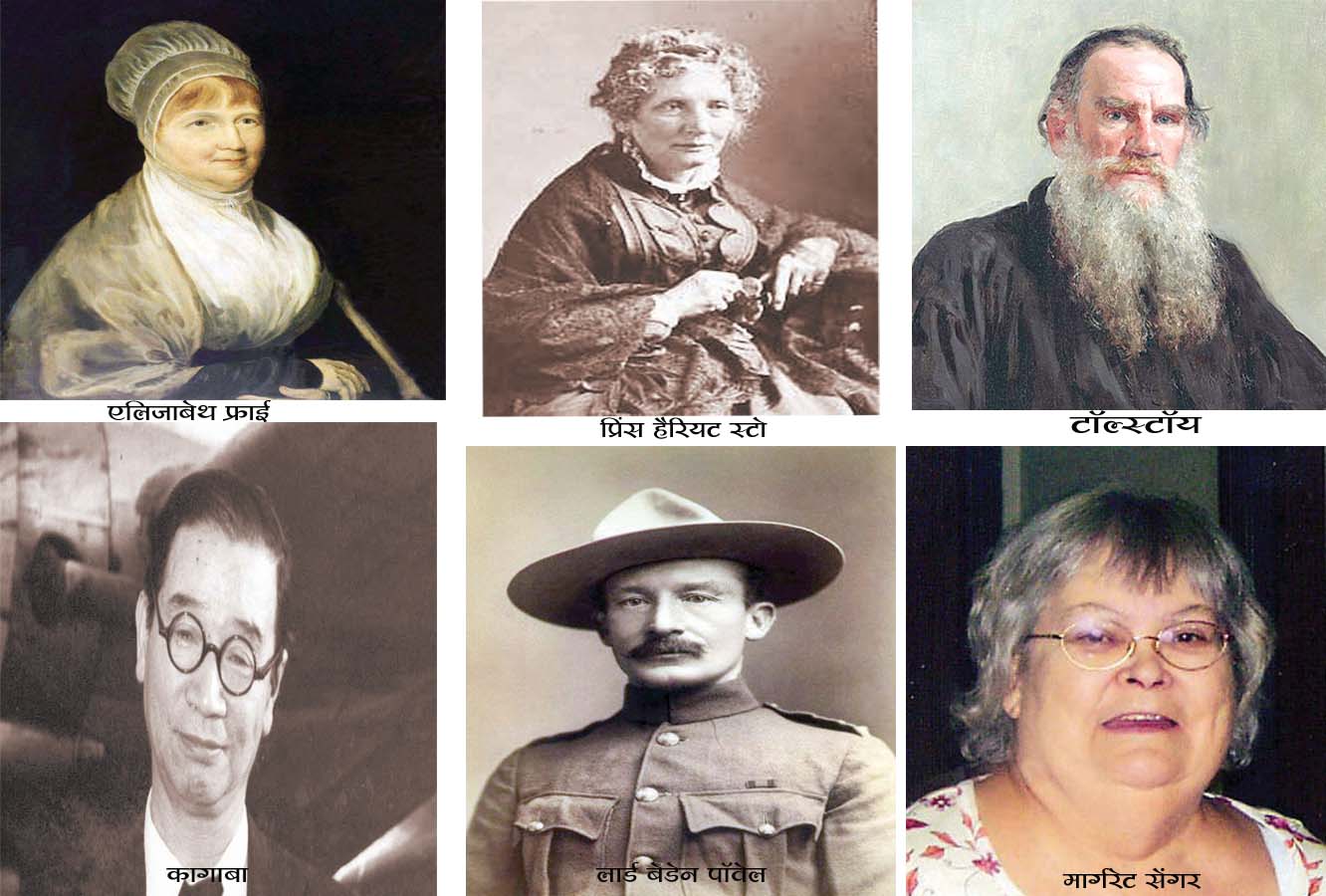

आधुनिक युग में टॉल्स्टॉय, कागाबा, लार्ड बेडेन पॉवेल, एलिजाबेथ फ्राई, मार्गरेट सेंगर, प्रिंस हैरियट स्टो तथा भारत के म. गांधी, लोकमान्य तिलक, राजाराममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विनोबा भावे, हृदयनाथ कुंजरू, डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार, डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर जैसे महापुरुषों ने विचार-क्रांति द्वारा समाज के पुनर्निर्माण की कल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रयत्न किए। एक समय था, जब जापान के लोगों को न ठीक ढंग से रहना आता था और न सही तरह से गुजर-बसर करना। वहां के एक विश्वविद्यालयीन छात्र ने अपने देश के नागरिकों को सभ्य, सुसंस्कृत और संपन्न बनाने के लिए विचार अभियान छेड़ने का निश्चय किया। उस छात्र का नाम था कागाबा। कागाबा को जापान में वही सम्मान प्राप्त है, जो अपने देश में म. गांधी को मिला है। कागाबा ने पुस्तकें लिखीं, भाषण दिए, जन-संपर्क किया और लोक सेवियों की एक सेना खड़ी की। फलस्वरूप वहां एक ऐसा वातावरण बना, जिसके परिणामस्वरूप छोटे देश जापान ने अपनी प्रगति से दुनिया भर को चमत्कृत करके रख दिया। संपूर्ण संसार में अब से कुछ दशकों पूर्व तक कैदियों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें मनुष्य तो समझा ही नहीं जाता था, पशु से भी बदतर दंड और कठोर यातनाएं उन्हें दी जातीं। यह सब देखकर एलिजाबेथ फ्राई नामक एक महिला की आत्मा दहल उठी और उन्होंने कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने की आवश्यकता का इतना सशक्त प्रतिपादन किया कि हजारों व्यक्ति उनकी मांग के समर्थन में उठ खड़े हुए। अंततः सरकार को भी यह स्वीकार करना पड़ा और एक के बाद एक अन्य देशों में भी कैदियों को भी मनुष्य समझा जाने लगा तथा उनसे मानवीय व्यवहार आरंभ हुआ। फलस्वरूप सारे संसार में कैदियों की दशा सुधरी।

अमेरिका की सामान्य गृहिणी हैरियट स्टो का हृदय भी वहां के गुलामों की दुर्दशा देखकर पिघल उठा। स्टो ने लेखनी उठाई और एक उपन्यास लिखा- ‘केबिन ऑफ दी अंकल टॉम’ (टॉम काका की कुटिया), इस उपन्यास में गुलामों की पीड़ा और उनकी अनुभूतियों, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं का इतना मार्मिक चित्रण किया गया कि समूचे अमेरिका राष्ट्र में विचारशील व्यक्ति गुलामों की दशा सुधारने की आवश्यकता समझने लगे। अमेरिका में गुलामों की स्थिति पहले से जितनी भी ठीक है, उस स्थिति का श्रेय टॉम काका की कुटिया और उसकी लेखिका ‘हेरियट स्टो’ ही है। अब से अस्सी-नब्बे वर्ष पूर्व तक अमेरिका में स्त्रियों की दशा भी बड़ी बुरी थी बहु-प्रजनन से उनका स्वास्थ्य तो चौपट होता ही था, सामाजिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वे अपने मानवीय अधिकारों का उपयोग कर सकें। पहली बार मार्गरेट सेंगर ने जन्म निरोध तथा परिवार नियोजन की आवश्यकता लोगों को समझाई और संसार के कई देशों में घूम-घूम कर सीमित परिवार का प्रचार किया। अब तक तो लोग समझते थे कि संतान ईश्वर की देन हैं। उसका जन्म किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। पर मार्गरेट सेंगर ने अपने तर्कों तथा प्रतिपादनों से इस मान्यता को भस्मीभूत कर दिया। आज केवल अमेरिका ही नहीं संसार भर में परिवार छोटा ही रखना उचित समझा जाता है।

उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही संकीर्ण और अंधविश्वासी था। फलतः भारतीय समाज आस्थाओं और क्रिया-कलापों की दृष्टि से दीन-हीन, दरिद्र और निष्क्रिय ही बन पड़ा था। इस स्थिति को देखकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस रोया करते। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को तैयार करना आरंभ किया। रामकृष्ण की शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण का ऐसा शंखनाद किया कि उसकी प्रतिध्वनि विदेशों में भी सुनाई दी।

अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की स्थिति निर्जीव पुतले से अधिक नहीं थी। उस समय बालविवाह से लेकर सती प्रथा तक कितनी ही कुरीतियों के कारण उनका जीवन बोझ बना हुआ था। छोटी उम्र में अधेड़ आयु के व्यक्तियों से उनका विवाह कर दिया जाता और उनके पति जब मर जाते, तो उन्हें ‘सती प्रथा’ के अंतर्गत जबरन पति के साथ जला दिया जाता। नारियों की इस दुःस्थिति पर ध्यान गया राजा राममोहन राय का और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध ऐसा वातावरण बनाया कि सती प्रथा के खिलाफ न केवल कानून बन गया, वरन् ऐसे विचारशील व्यक्ति भी आगे आए जो इस कुरीति का विरोध करने लगे। एक अवांछनीय, अनैतिक, आसुरी, कुरीति का अंत राजा राम मोहनराय द्वारा छेड़ी गई विचार-क्रांति के परिणामस्वरूप हो सका। विधवा विवाह कहीं-कहीं आज भी तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु एक समय था जब विधवा विवाह की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लाखों युवतियां यौवनकाल में ही विधवा हो जातीं और अपना शेष जीवन रोते-रोते अनेकानेक प्रतिबंधों का पालन करते हुए जीती थीं। उनके लिए हंसना तक वर्जित था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने साहित्य और विचार के माध्यम से विधवा विवाह का जो समर्थन आरंभ किया, तो लोगों के मनों से परंपरा, भक्ति और रूढ़िवादिता की जकड़ धीरे-धीरे ढीली पडने लगी। भारत में विचारों के द्वारा समाज में परिवर्तन का क्रम मध्यकाल में चलाया गया। स्वामी रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, दादू आदि ऐसे संत हुए, जिन्होंने अछूतों को भी मनुष्य मानने और उन्हें मानवीय अधिकार देने के लिए धर्ममंच का सहारा लिया। तब अछूतों के मुंह से कोई भगवान का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था। तत्कालीन संत-महापुरुषों ने ‘भगवान पर सबका अधिकार’ के सिद्धांत का प्रचार अपने भजनों और कीर्तनों द्वारा किया। फलस्वरूप उपेक्षित और तिरस्कृत अछूत निम्न जाति के लोगों में भी आत्मविश्वास की भावना जागी।

संसार के कई देशों में मजदूरों और किसानों की समस्याएं संघर्ष द्वारा सुलझाने का प्रयास किया गया। इस परिवर्तन में हिंसा का ही सहारा लिया जाता था। सन् 1951 में उसी तरह के परिवर्तन के लिए तेलंगाना में हिंसा का सहारा लिया जाने लगा। तब संत विनोबा भावे आंध्र में ही थे, उन्होंने अहिंसा की शक्ति द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन का रास्ता निकाला और भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया। आंदोलन का स्वरूप यह था कि जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक जमीन थी, उन्हें दान देने की प्रेरणा दी जाती और वह जमीन भूमिहीनों में बांट दी जाती। विनोबा भावे का यह कार्यक्रम इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि कुछ समय ही लगभग तीन लाख एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त हुई। विनोबा भावे ने भूदान के कार्यक्रम का इतना व्यापक प्रचार किया कि उन्हें 26 लाख 17 हजार एकड़ जमीन भूदान में प्राप्त हुई। यह उपलब्धि केवल विचारों की प्रबलशक्ति के सदुपयोग द्वारा ही प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व भी लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाकर संसार को आश्चर्य से स्तंभित कर दिया था। लोकमान्य तिलक ने ‘मराठा’ और ‘केसरी’ अखबारों द्वारा भारतीय जनता में स्वतंत्रता की चेतना फूंकी और उनकी प्रेरणाओं ने ही स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है के मंत्र को भारतीय जनता के मन में उतारा। म. गांधी ने भी जनसंपर्क, सभा, भाषण और दौरों से प्रेरणा देने के साथ-साथ नवजीवन, यंगइंडिया और हरिजन सेवक पत्रों द्वारा जनमानस में स्वातंत्र्य चेतना फूंकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा और उसके लिए किए जाने वाले प्रचार द्वारा ऐसा वातावरण बनकर तैयार हुआ कि अंग्रेज सरकार को यह देश छोड़ने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। म. गांधी और तिलक आदि नेताओं ने अपनी पैनी दृष्टि से तब यह अनुभव कर लिया था कि इन दिनों व्याप्त समस्याओं का कारण वस्तुतः पराधीनता ही है।

राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, राष्ट्रधर्म को जागृत रखते हुए निरंतर 98 वर्ष अक्षुण्ण रीति से कार्यरत रहे स्वयंसेवी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अद्वितीयत्व सिद्ध हो जाता है। रास्ते में आई उलझनों, छोटी-बड़ी बाधाओं तथा पर्वतनुमा संकटों को पार करते हुए अव्याहत रूप में अपने अंगीकृत कार्य को करते रहने का व्रत उन्होंने ग्रहण किया है। सन 1925 ई. में विजयादशमी के मुहूर्त पर प.पू. डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र को परम वैभव के लक्ष्य तक पहुंचाने के विशिष्ट लक्ष्य के साथ बाल-बच्चों को लेकर नागपुर के मोहिते वाडा में छोटी सी शाखा को प्रारंभ किया, वह शाखा एक विशाल संगठन के रूप में आगे बढ़कर देशव्यापी और विश्वव्यापी रूप धारण करेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन लगता है, प.पू.डॉ. हेडगेवार ने यह सपना देखा और कहा हां! यह हिंदू राष्ट्र है। उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का निश्चित नियोजन उन्होंने किया था। भारतवर्ष में या अन्यत्र ऐसे अनेक संगठन थे। लेकिन उनमें से कुछ तात्कालिक या नैमित्तिक रहे, कुछ नामशेष हो गए, कुछ प्रभावहीन हो गए। ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प.पू. डॉक्टर हेडगेवार जान गए थे कि हिंदुओं का संगठन समय की मांग है। आज वर्तमान में देश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उस परिवर्तन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत गहरा और सकारात्मक योगदान है। राष्ट्र एवं मानवी जीवन को संपन्न करने के लिए भारत और विदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभिन्न आयाम निरंतर कार्यरत हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विश्व गुरु भारत का देखा हुआ सपना पूर्णत्व की ओर मार्गक्रमण कर रहा है।

राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, राष्ट्रधर्म को जागृत रखते हुए निरंतर 98 वर्ष अक्षुण्ण रीति से कार्यरत रहे स्वयंसेवी संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अद्वितीयत्व सिद्ध हो जाता है। रास्ते में आई उलझनों, छोटी-बड़ी बाधाओं तथा पर्वतनुमा संकटों को पार करते हुए अव्याहत रूप में अपने अंगीकृत कार्य को करते रहने का व्रत उन्होंने ग्रहण किया है। सन 1925 ई. में विजयादशमी के मुहूर्त पर प.पू. डॉ. हेडगेवार ने राष्ट्र को परम वैभव के लक्ष्य तक पहुंचाने के विशिष्ट लक्ष्य के साथ बाल-बच्चों को लेकर नागपुर के मोहिते वाडा में छोटी सी शाखा को प्रारंभ किया, वह शाखा एक विशाल संगठन के रूप में आगे बढ़कर देशव्यापी और विश्वव्यापी रूप धारण करेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन लगता है, प.पू.डॉ. हेडगेवार ने यह सपना देखा और कहा हां! यह हिंदू राष्ट्र है। उसे लक्ष्य तक पहुंचाने का निश्चित नियोजन उन्होंने किया था। भारतवर्ष में या अन्यत्र ऐसे अनेक संगठन थे। लेकिन उनमें से कुछ तात्कालिक या नैमित्तिक रहे, कुछ नामशेष हो गए, कुछ प्रभावहीन हो गए। ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। प.पू. डॉक्टर हेडगेवार जान गए थे कि हिंदुओं का संगठन समय की मांग है। आज वर्तमान में देश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उस परिवर्तन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत गहरा और सकारात्मक योगदान है। राष्ट्र एवं मानवी जीवन को संपन्न करने के लिए भारत और विदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विभिन्न आयाम निरंतर कार्यरत हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विश्व गुरु भारत का देखा हुआ सपना पूर्णत्व की ओर मार्गक्रमण कर रहा है।

विश्व इतिहास पर यदि दृष्टिपात करें तो यही प्रतीत होगा कि जितने भी सुधार हुए हैं, भले ही वे व्यक्तिगत हों अथवा सामाजिक स्तर पर, केवल विचारों के माध्यम से ही संभव हो सके हैं। बाहरी नियम बनाकर अथवा सामाजिक दबाव डालकर कुछ कार्य पूरे भले ही कर लिए जाएं, परंतु आंतरिक स्थिति में यदि सुधार नहीं हुआ; लोगों की आस्थाओं को स्पर्श कर उन्हें बदलने का प्रयास नहीं किया गया तो सारे प्रयास असफल और प्रभावहीन सिद्ध होंगे, क्योंकि बाहरी दबाव से आंतरिक स्थिति तो नहीं बदली जाती। उपरोक्त विचार-परिवर्तनों से लोगों की उसी आंतरिक स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया और सकारात्मक सफलता मिली। इन दिनों जिस व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, वह पिछले सभी विचार परिवर्तनों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर प्रत्येक समाज सेवी को चलना चाहिए तथा उसके लिए अपने निकटवर्ती जनों को प्रेरणा प्रोत्साहन देने से लेकर, व्यापक स्तर पर उन प्रवृत्तियों का विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। विचार परिवर्तन, दृष्टिकोण का सुधार, भावना और आस्थाओं के संशोधन, जो भी नाम दें, आशय एक ही है। सभी ओर सामाजिक सुख-शांति की स्थापना हो सकेगी। ये कार्य राजदंड अथवा राजनियमों से नहीं हो सकते, न उन प्रवृत्तियों और नकारात्मक व्यक्तियों की निंदा करने से ही काम बन सकता है। समाज में व्याप्त विकृतियों और नकारात्मक प्रवृत्तियों का पूर्ण उपचार नहीं है। समाज का नवनिर्माण तो तभी संभव है, जब उसमें रहने वाले मनुष्यों का आंतरिक स्तर सद्विचारों और सद्भावनाओं से भरापूरा हो। मनुष्य के अच्छे कर्मों का परिणाम सुख-शांति के रूप में और बुरे कर्मों का फल कष्ट और दुःख के रूप में मिलता है। यदि संसार में सुख शांति की स्थापना आवश्यक है तो पहले कुकर्मों को हटाना होगा। कुकर्मों को हटाने, घटाने और सत्कर्मों को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि मनुष्य की विचारधारा में आदर्श का समावेश किया जाए। मनुष्य एवं समाज के विचारों में उपस्थित बुराई का अंश कुकर्म बनकर प्रकट होता है और अच्छे विचार सत्कर्मों के रूप में सामने आते हैं। मनुष्य के कर्म उसके विचारों का ही स्थूल रूप होते हैं। यदि उन विचारों को ठीक किया जा सके, तो सर्वग्राही विकृतियों का भी उन्मूलन किया जा सकता है। परिवर्तन की चिंगारी भी उत्कृष्ट व्यक्तियों की आहुति पाकर प्रज्वलित होती है। सर्वत्र व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों, कुरीतियों, मूढ मान्यताओं, अंधविश्वास का कूड़ा- करकट परिवर्तन आंदोलन की अग्नि में जल सकेगा, पर उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सर्वप्रथम ऐसे भावनाप्रधान लोगों को आगे आना होगा जो स्वयं के व्यक्तित्व को सोने की भांति तपा सकें और कुंदन बनकर समाज एवं व्यक्ति जीवन को आलोकित कर सके।