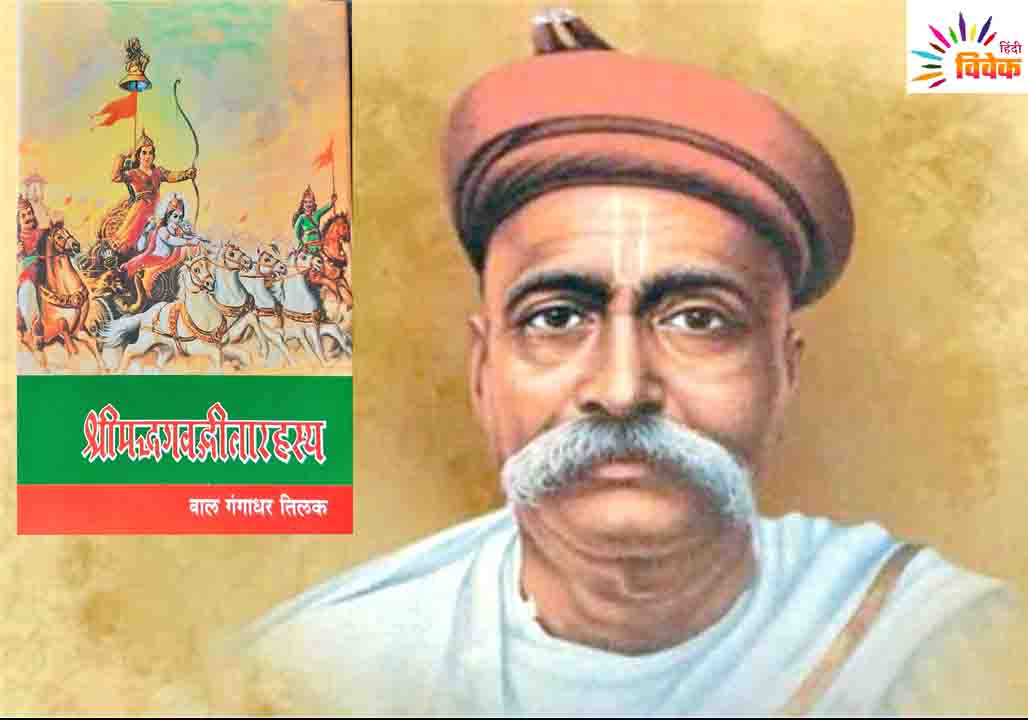

लोकमान्य तिलक ने अपने ज्ञान और विद्वत्ता के महासागर के आधार पर ‘गीता रहस्य’ सादर की है। गीता रहस्य तिलक जी का शाश्वत स्मारक है। स्वतंत्रता आंदोलन में विजयश्री प्राप्त होने के बाद भी लोकमान्य तिलक अनंत काल तक भारतीयों के मन में रहेंगे। गीता रहस्य के कारण तिलक जी की स्मृति भारतीयों के लिए प्रेरणा पुंज रहेगी। जिस शास्त्रीय पद्धति से तिलक जी ने गीता को समझाया है, आज तक इस प्रकार का शोध कार्य किसी ने भी नहीं किया।

लोकमान्य तिलक ने अपने ज्ञान और विद्वत्ता के महासागर के आधार पर ‘गीता रहस्य’ सादर की है। गीता रहस्य तिलक जी का शाश्वत स्मारक है। स्वतंत्रता आंदोलन में विजयश्री प्राप्त होने के बाद भी लोकमान्य तिलक अनंत काल तक भारतीयों के मन में रहेंगे। गीता रहस्य के कारण तिलक जी की स्मृति भारतीयों के लिए प्रेरणा पुंज रहेगी। जिस शास्त्रीय पद्धति से तिलक जी ने गीता को समझाया है, आज तक इस प्रकार का शोध कार्य किसी ने भी नहीं किया।

मानव ने पिरामिड खड़े किए, बड़े-बड़े बांध बांधे, और ऐसी कितनी ही असंख्य आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण किया। इन सब एकत्रित आश्चर्यों की अपेक्षा अधिक आश्चर्यकारक है मनुष्य द्वारा स्थापित विचारों की स्वतंत्र व्यवस्था। यह व्यवस्था अपने स्वतः के प्रकाश से आलोकित होकर मानवी मन को आकर्षित करती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है तत्वज्ञान। विचार विश्व में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

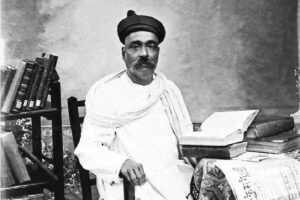

मनुष्य के विचार सागर में मूलगामी प्रश्नों की अनेक लहरें निर्माण होती रहती हैं। उनका एक बहुत बड़ा संघर्ष मानव मन में हमेशा चलता रहता है। अनेक शतकों, अनेक युगों से यह संघर्ष चल रहा है। इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं, यह एक त्रस्त करने वाला विचार है। एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न की ओर, छोटे प्रश्न से बड़े प्रश्न की ओर, सरल प्रश्न से कठिन प्रश्नों की ओर, मनुष्य की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। ज्ञान के क्षेत्र में सबसे मूलगामी प्रश्न यह है कि, आपका-हमारा अस्तित्व किसलिए है? इसी प्रकार के प्रश्न बाल गंगाधर तिलक के मन में उनकी उम्र के 16वें वर्ष में उत्पन्न हुए थे। अपने बीमार पिता को गीता पढ़कर सुनाते समय उनके मन में यह प्रश्न उठे। वर्तमान काल के प्रश्न क्या हैं? उनका क्या समाधान है? भारतीय समाज स्वतः की पहचान क्यों भूल गया है? भारत पराधीन क्यों है? ऐसे अनेक प्रश्नों की मालिका 16 वर्षीय युवक बाल गंगाधर तिलक के मन को बहुत अधिक अस्वस्थ कर रही थी।

समाज का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी राजसत्ता के कारण सुखी नजर आ रहा था। ‘जो है, जैसा है, वह ठीक है’ यह भावना सर्वत्र व्याप्त नजर आ रही थी। इस भावना से देश स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से भटक जाएगा, यह तिलक जी ने पहचाना। अब सन्यास योग नहीं तो कर्मयोग का महत्व पुरजोर तरीके से बताने का समय आ गया है। और वह बताना अपना कर्तव्य है, ऐसा निश्चित विचार होने के कारण उनका चिंतन शुरू हुआ। पुरुषार्थ की ओर जाने वाले समाज की निर्मिती नहीं हो पाई और भारत देश पराधीनता की ओर ढकेला गया इसका दुख तिलक जी को था।

राष्ट्र भावना तिलक जी के जीवन की अखंड प्रेरणा थी। इसके कारण उनकी राजनीति में सहज ही भारतीय संस्कृति का अभिमान झलकता था। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा देश की की गई दीन-हीन अवस्था और अपनी पुरातन वैभवपूर्ण संस्कृति की कल्पना इन दोनों में विसंगति तिलक जी की राजनीति के मुख्य सूत्र थे। जनता पर होने वाले अन्याय की जानकारी समाज को अच्छी प्रकार से कराना और उसका प्रतिकार करने का मार्ग दिखाना यही देशभक्ति है और इसे ही उन्होंने अपना कर्तव्य माना। तिलक जी ने उस युग का अंत कर दिया जिसमें यह कहा जाता था कि फर्राटेदार अंग्रेजी में लिखे हुए भाषणों को असेंबली में पढ़ना ही राष्ट्रकार्य है। तिलक जी की राजनीति लोगों के असंतोष को प्रत्यक्ष आंदोलन में परिवर्तित करने की थी। इसलिए उन्होंने 1894 -1895 में सार्वजनिक गणेशोत्सव और शिव जयंती उत्सव मनाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया। इसके माध्यम से राष्ट्रीयत्व की कल्पना सतत जागृत रखने का वे प्रयत्न करते थे। राजनीति में देश के सर्वसामान्य लोगों को समाविष्ट करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को जाता है।

गीता में प्रतिपादित धर्म, सत्य, अभय इत्यादि बातों का अर्थ हजारों वर्षों में बदल गया था। गीता ज्ञान के मूल उद्देश्य से वह दूर जाता दिख रहा था। गीता में बताए गए ’कर्म करें या ना करें’ इस विषय पर इन हजारों वर्षों के अंतराल में धीरे-धीरे अनेकों के मन में भ्रम निर्माण होता गया। इसका कारण था समाज जीवन से निवृत होने का ज्ञान देने वाले टीकाकारों का गीता के मूल अर्थ को अपने सम्प्रदाय के प्रसार हेतु लीपापोती कर बदलने का प्रयास। इसके कारण यह प्रश्न अनेक जानकारों के मन में उठने लगा था कि क्या गीता का मूल अर्थ ही बदल जाएगा? समुद्र कितना अथांग है यह जानने की इच्छा प्रत्येक को होती है इसमें कोई शक नहीं। रामायण में राम रावण युद्ध के समय सैकड़ों वानर वीरों ने सेतु बांध कर समुद्र पार किया था परंतु उनमें से कितने वानरों को समुद्र की गहराई का ज्ञान था? भगवत गीता भी इसी पद्धति की है। भगवत गीता हमारे हाथों में आने पर हमें गीता के संबंध में प्रगाढ ज्ञान है उसका अभिमान होता है। परंतु गीता ज्ञान की अथांग गहराई सच्चे अर्थों में हमारे समझ में आ गई ऐसा नहीं होता। यही प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा गीता ज्ञान के निरूपण के बाद हजारों वर्षों के कालखंड में विभिन्न संप्रदायों के मान्यवरों के द्वारा हुआ।

भगवत गीता पर अपना भाष्य (मत) या टीका करते समय अपनी बात को कुछ अलग तरीके से कहना यह तत्कालीन संप्रदायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। प्रत्येक संप्रदाय के मान्यवरों द्वारा अपनी अपनी समझ के आधार पर गीता पर टीका टिप्पणी एवं भाष्य किया गया है। यह भाष्य करते समय अपने संप्रदाय का स्वार्थ जाने अनजाने उसमें समाविष्ट हो रहा था। इस सब के कारण गीता के कर्मयोग का मूल अर्थ, मूल उद्देश्य, अपने मार्ग से भटक रहा था। अपने-अपने संप्रदाय के प्रमुख द्वारा की गई भगवत गीता की विवेचना को ही मान्य करने का चलन उन संप्रदायों के अनुयायियों में प्रचलित हो गया। इन सब अलग-अलग मंथनों से भगवत गीता में बताया गया कर्मयोग एक तरफ रह गया एवं भारतीय जनमानस निवृत्ति योग अर्थात सन्यास मार्ग की ओर बढ़ने लगा। सभी कर्मों का त्याग कर प्राप्त ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है और उसी से मानव मुक्ति मार्ग पर बढ़ सकता है, इस प्रकार का भाव इस बदलते तत्वज्ञान से उत्पन्न होने लगा। मूल भगवत गीता में वर्णित कर्मयोग लुप्त होकर गीता को भक्ति योग का स्वरूप प्राप्त होने लगा।

भक्ति के माध्यम से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष सिद्धि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? निवृत्ति मार्ग तक कैसे पहुंचा जा सकता है? इस स्वरूप का विवेचन इन सब के माध्यम से हो रहा था। इसके कारण भारतीय समाज अपना क्षात्र तेज भूलकर भक्ति मार्ग की ओर बड़े प्रमाण में अग्रसर हो रहा था। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और उसी से मोक्ष प्राप्ति होती है, यही जीवन का मूल अर्थ है, बाकी सब मिथ्या है, इन विचारों तक भारतीय समाज पहुंच गया था। इस विचार परिवर्तन का प्रभाव भी धीरे-धीरे भारतीय समाज पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। भारतीय समाज विश्व के मुस्लिम संप्रदाय, ब्रिटिश शासकों का आधिपत्य मान्य करते जा रहा था। अपनी विराट शौर्य परंपरा को भूलकर भारतीय जनमानस गुलामी की दिशा में मानसिक प्रवास करने लगा था।

गीता कोई इंद्रजाल (जादू) नहीं है कि उसका अपने मनमाफिक अर्थ निकाला जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भ्रमित अर्जुन के लिए किया था। अर्जुन के मन में जो मोह उत्पन्न हो गया था उसे दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसलिए नहीं किया था कि अर्जुन का भ्रम दूर होकर समाज का भ्रम बढ़े और समाज का सभी स्तरों पर अध: पतन हो।

भगवत गीता सही अर्थों में सन 1872 के दौरान तिलकजी के मन में घर कर गई। गीता रहस्य की प्रस्तावना में तिलक जी कहते हैं कि उनके पिता जब मृत्यु शैया पर थे तब ’भाषा विवृत्ति’ यह प्राकृत गीता वे उन्हें पढ़ कर सुनाया करते थे। उस समय वे 16 वर्ष के थे। गीता पढ़कर सुनाते समय उनके मन में प्रश्न उठा कि युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु जो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया था उसमें ब्रह्म ज्ञान एवं भक्ति से मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा उपदेश कहां से आ गया? इस शंका के निवारण हेतु तिलक जी ने वाचन का अखंड प्रवास प्रारंभ किया। गीता पर की गई संस्कृत विवेचना एवं भाष्य पढे। वैसे ही अंग्रेजी में किए गए विवेचन भी पढे। परंतु उससे उनका समाधान नहीं हुआ। बाद में तिलक जी ने स्वतंत्र बुद्धि से भगवत गीता को कई बार पढा। तब उन्हें यह समझ में आया कि ’योग’ शब्द का उपयोग कर्मयोग के लिए किया गया है। इसके बाद महाभारत, उपनिषद, वेदांत सूत्र, और वेदांत पर लिखे गए अन्य ग्रंथ पढ़कर वे इस निश्चित मत पर पहुंचे कि योग का अंतिम तात्पर्य कर्मयोग ही है। उन्होंने उसे लिखने का निश्चय किया।

गीता के संदर्भ में लिखी गई विभिन्न टीकाओं का संग्रह कर उसका अभ्यास तिलक जी ने किया। उसकी पूर्णता-अपूर्णता दर्शाना, अन्य धर्मों के तत्वज्ञान से गीता धर्म की तुलना करना, यह कोई साधारण काम नहीं था। भगवत गीता के संदर्भ में सामान्य जन के मन में संभ्रम निर्माण हो गया था। वह भ्रम अन्य किसी भी प्रकार से दूर नहीं हो सकता था। गीता रहस्य का लेखन पूर्व इतिहास एवं भारतीय तत्वज्ञान का आधार लेकर किया गया, इसलिए सर्वसामान्य पाठकों के समझने में वह सुलभ साबित हुआ। संन्यास मार्ग एवं कर्मयोग मार्ग में फर्क किस प्रकार है? वैसे ही अन्य धर्म एवं तत्वज्ञान से तुलना करते हुए गीता के महत्व को योग्य पद्धति से समझाना आसान हुआ। लोकमान्य तिलक ने संपूर्ण ग्रंथ की रचना इस प्रकार की कि यदि कोई संस्कृत भाषा नहीं भी समझता है तो भी वह भगवत गीता का रसास्वादन कर सके। गीतारहस्य लिखने का मूल कारण पाठकों के मन तक गीता रहस्य को पहुंचाना है।

गीता रहस्य में सर्वप्रथम समर्पण पत्रिका, प्रस्तावना, विषय प्रवेश, कर्म जिज्ञासा, कर्मयोग, अधिभौतिक सुखवाद, सुख-दुख विवेक, अक्षर तथा क्षेत्र शास्त्रज्ञ विचार, संख्या शास्त्र, विश्व की रचना एवं संहार, कर्म विपाक एवं आत्म स्वतंत्र सिद्धा एवं सिद्ध अवस्था, व्यवहार सन्यास एवं कर्मयोग, भक्ति मार्ग, गीता अध्याय संगति एवं 15 वां अध्याय उपसंहार ऐसी रचना है। ये 15 अध्याय गीता के विवेचन के हैं। उसे तिलक जी ने ‘अंतरंग परीक्षण’ कहा है। उन्होंने गीता का ‘बहिरंग परीक्षण’ भी किया है। इसके बाद गीता के संपूर्ण 700 श्लोकों का मराठी में अनुवाद भी किया है। पहले 15 अध्यायों को उन्होंने ‘रहस्य विवेचन’ कहा है।

तत्कालीन समाज की स्थिति को देखते हुए ग्रंथ लिखने की बहुत अधिक आवश्यकता है, यह जानते हुए भी उनका चिंतन पूरा हो गया है, ऐसा तिलक जी को नहीं लगता था। भारत की स्वतंत्रता हेतु किए जाने वाले कार्यों के कारण उन्हें समय नहीं मिलता था। जब अंग्रजों द्वारा उन्हें मंडाले की जेल में भेजा गया तब उन्हें समय मिला। परंतु उनके पास संदर्भ ग्रंथ नहीं थे। अंत में सरकार ने यह व्यवस्था की कि उन्हें हर बार 4 ग्रंथ मिलें। इसके बाद कुछ काल के अंतराल में उन्हें चाहे जितनी पुस्तकें रखने की अनुमति मिली। 1910 से 1911 के 5 महीनों में उन्होंने ग्रंथ की कच्ची प्रति तैयार की। बाद में उसमें सुधार कर ग्रंथ का अंतिम मसौदा तैयार हुआ। सरकार द्वारा कागज, स्याही, कलम, उपलब्ध न कराने के कारण संपूर्ण गीता रहस्य ग्रंथ पेंसिल से कॉपी में लिखना पड़ा। कुल चार कापी में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने मंडाले से तिलक जी को रिहा करते समय अपने पास रख लिया।

सन 1914 में लोकमान्य जेल से रिहा किए गए फिर भी उनका लेखन सरकार के कब्जे में था। वह जब सरकार की ओर से जल्दी वापस नहीं मिल रहा था तब तिलक जी के सहयोगी अत्यंत चिंताग्रस्त हुए। तिलक जी ने अपने सहयोगियों से कहा, ’ग्रंथ मेरे दिमाग में है।’ इससे ऐसा जान पड़ता है कि तिलक अनेक वर्ष पूर्व गीतामय हो गए थे। गीता सन्यास का मार्ग दिखाती है या कर्म मार्ग दिखाती है? गीता भक्ति मार्ग बताती है या और कोई मार्ग बताती है? इस तरह के अनेक विवाद उस समय समाज में थे। इसके कारण अपना मत प्रकट करने हेतु तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा। अर्जुन कि मोहग्रस्तता समाप्त करने हेतु शुद्ध वेदांत शास्त्र का आधार लेकर ज्ञान मूलक एवं भक्ति प्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म त्याग की आवश्यकता नहीं है। यह संपूर्ण गीता शास्त्र का फलितार्थ है। फल की चिंता न करते हुए निष्काम वृत्ति से कर्म करना अर्थात दुष्टों का संहार करना, इस गीता संदेश के लोकमान्य तिलक मूर्तिमंत प्रतीक थे। ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वह करते समय होने वाले परिणामों की परवाह भी नहीं की। अपना कर्म ईश्वरार्पण कर वे कर्मरत रहे। गीता के संदेश को सच्चे अर्थों में उन्होंने जीया ऐसा कहा जा सकता है।

गीता रहस्य लिखते समय तिलक जी का धीरज अचंभित करने वाला था। तिलक जी द्वारा सहन किए गए कष्ट, कारावास और बड़ी जिममेदारियों का निर्वहन करते समय स्वतः पर आमंत्रित संकट, यह सब सहन करने की शक्ति अचंभित करने वाली थी। तिलक जी के मानस पुत्र जगन्नाथ महाराज ने यह प्रश्न तिलक जी से स्पष्ट रूप से पूछा तब तिलक जी ने कहा, ‘अरे! दुःख क्या है? ’प्रतिकूल संवेदनोत्पादकम दु:खम’ ऐसा कहते हैं। परंतु जिस ने अभ्यास और योग से संवेदनहीनता की स्थिति प्राप्त कर ली है वहां दुख कैसा? किसी से अपेक्षा रखना, किसी के प्रति आसक्ति एवं कर्तव्य का निर्वहन न करना इसमें दुख है। तिलक जब मंडाले के कारावास में थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। तिलक जी को जब इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया कि आपकी पत्नी के निधन का समाचार सुनकर आपको कितना दुख हुआ तब उनका उत्तर था, ’अनुकूल संवेदना से अति हर्ष एवं प्रतिकूल संवेदना से अति दुख मुझे कभी भी नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं सुख दुख से परे हूं परंतु साथ ही यह भी सच है कि गीता एवं वेदांत के चिंतन से विकारों का नाश होता है एवं मैं इसका अनुभव कर रहा हूं।’

भगवत गीता सरीखा एक बड़ा विषय, लोकमान्य तिलक सरीखा लोकप्रिय लेखक, तब यह पुस्तक अच्छी कीमत पर बिकेगी एवं प्राप्त राशि का उपयोग के कार्य हेतु किया जा सकता है, ऐसा अनेक लोगों का मत था। तब तिलक जी ने कहा कि “यह ग्रंथ पैसों के लोभ के कारण नहीं लिखा गया है। देश के सर्वसाधारण लोगों को वह पढ़ने मिले, यही इस ग्रंथ निर्मिती के पीछे की मुख्य भूमिका है। मेरी भूमिका सुनकर आप मुझे व्यवहारवादी ना कहकर धर्म के लिए पागल कह सकते हैं, वैसा कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका कहना है कि बाजार मूल्य पर इसे बेचकर आए हुए पैसों को राजनीतिक काम के लिए खर्च किया जाए, परंतु इस काम के लिए मुझे जो पैसा लगता है वह मुझे महाराष्ट्र ने बहुत दिया है। केवल मेरे मांगने की ही देर रहती है, महाराष्ट्र की जनता कामधेनु एवं कल्पवृक्ष के समान है। अंत में गीता रहस्य पुस्तक की कीमत 3 रुपए रखी गई।

गीता रहस्य ग्रंथ बाजार में आने पर जो हलचल मची वह अभूतपूर्व थी। मात्र 1 हफ्ते में ही इस ग्रंथ की प्रथम आवृत्ति बिक गई। तत्कालीन युवा पीढ़ी में गीता रहस्य अत्यंत लोकप्रिय हुई। उसकी उस समय की लोकप्रियता का असर युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा था। केवल गीता के अभ्यास का ही नहीं वरन कुल मिलाकर प्राचीन तत्वज्ञान का आंकलन कैसे करना चाहिए, इसका आदर्श गीता रहस्य के रूप में तत्कालीन लोगों के सामने रखा गया था। प्राचीन संस्कृति यह केवल संग्रहालय में रखने की वस्तु नहीं है वरन युवा, सुशिक्षित लोगों द्वारा समझी जाए ऐसे तत्व एवं उदाहरण कैसे चुनें, इसका मार्गदर्शन गीता रहस्य से मिलता है। एक और विशेषता यह कि पारंपरिक विचार वर्तमान पीढ़ी की समझ में आएं, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण किया। इस तत्वज्ञान को तर्क शुद्ध तरीके से लिखने का परिणाम यह हुआ कि जिस मंच से पश्चिमी तत्वज्ञान को तौला जाता था, वैसा भारतीय मंच तत्कालीन युवकों के लिए तैयार हुआ।

अध्यात्म विषयक विद्वान लेखकों के लिखने की पद्धति बहुधा एक जैसी होती है। स्वतः की बुद्धि का उसमें अभाव होता है। लोकमान्य तिलक इसका अपवाद थे, क्योंकि उनका प्रत्येक विचार उनका अपना होता था। पहले कभी न सुने गए मौलिक विचार उनके व्यक्तित्व में कूट-कूट कर भरे थे। प्रत्येक बात को और एक नई दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण वे देते थे। किसी भी विचार की गहराई में जाने का सामर्थ्य उनके पास था। इसलिए गीता रहस्य सरीखा विचारों से भरा अमृत कलश वे भारतीय समाज को दे सके।

करीब-करीब 400 संदर्भ ग्रंथ उन्होंने पुणे से मंडाले की जेल में अभ्यास हेतु बुलवाए थे। यह सारे ग्रंथ पढ़कर उन्होंने गीता रहस्य की रचना की। ग्रंथ लिखकर पूर्ण हो जाने के पश्चात पुणे भेजे गए पत्र में लोकमान्य ने लिखा, ’मैं जिसे गीता रहस्य कहता हूं वह ग्रंथ अब लिख कर पूर्ण हो गया है। यह व्यवहारी नीतिशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र पर आधारित है।’

तिलक जी ने ’द ओरायन’ एवं ’द आर्टिक होम इन वेदाज’ ये दो ग्रंथ अंग्रेजी में लिखे थे, फिर ’गीता रहस्य’ ही मराठी में क्यों लिखा? ऐसा प्रश्न जब लोकमान्य से पूछा गया तब उनका उत्तर था, ’यह ग्रंथ मैंने मराठी में इसलिए लिखा क्योंकि गीता का कर्मयोग मुझे अपने भारतीय बंधुओं को सिखाना है, अंग्रेज और यूरोपियन लोगों को नहीं। भारतीय कर्मयोग को भूल गए हैं, जिसके कारण भारत की यह दयनीय अवस्था हो गई है। कर्मयोग भूलने का यह परिणाम है। अंग्रेज और यूरोपियन ये कर्मयोगी हैं, इसके कारण उनका उत्कर्ष चारों ओर नजर आ रहा है।’ मराठी में डॉक्टर भांडारकर, रानडे ने तिलक जी के पूर्व गीता बताई ही है। फिर उसमें नया क्या है? इस प्रश्न का मार्मिक उत्तर देते हुए तिलक जी ने कहा केवल डॉ. भांडारकर एवं रानडे ही नहीं अनेक विद्वान पंडितों ने गीता को कर्म प्रधान कहा है। अपना मत व्यक्त करना एवं उसे सप्रमाण सिद्ध करने में फर्क है।

लोकमान्य तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे गणितज्ञ, भूगोलविद, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, संपादक, लेखक एवं वक्ता थे। लोकमान्य के अनुसार गीता कार्य से मुंह मोड़ने के लिए प्रेरित करने वाली नहीं बल्कि कार्य तत्पर बनाने वाली है।’ कर्म किए जा फल की चिंता मत कर’ बताने वाली है। गीता का ’योग’ यह शब्द कर्मयोग के लिए प्रेरित करने वाला है। वह पलायन करना नहीं सिखाती वरन पूर्ण मनोयोग से काम करना सिखाती है। गीता में सन्यास मार्ग नहीं बताया गया है, अपितु ईश्वर पर श्रद्धा रख कर अखंड कर्मरत रहने का उपदेश है। गीता के लिए उन्होंने ‘संसार शास्त्र’ शब्द का उपयोग किया है। कर्म छोड़ें नहीं अपितु योगस्थ होकर कर्म करें, इस गीता उपदेश में ही सबकुछ समाया है। किए गए कर्म का फल मिलना, अंगीकृत काम सफल होना या ना होना ये दोनों समान मनोवृति से स्वीकारना, यह भगवत गीता का सार है।

‘गीता रहस्य’ यह ग्रंथ उस काल में हाथों-हाथ बिक गया। उसकी दूसरी आवृत्ति दो माह में ही मुद्रित करनी पड़ी। वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि उस काल में लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत सुदृढ़ रही हो। फिर भी इस ग्रंथ की खरीद बहुत बड़े प्रमाण में हुई थी। ग्रंथ की चर्चा पुणे शहर में घर-घर में हो रही थी। जिन्होंने वह ग्रंथ पहले दिन ही खरीदा वह बड़े गर्व से अपने मित्रों के घर जाकर बता रहे थे एवं अपना आनंद व्यक्त कर रहे थे। जिन्होंने ग्रंथ खरीदा था उनके घर जाकर अन्य लोग उसका अवलोकन कर रहे थे। रास्ते में मित्र या परिवार का कोई सदस्य मिलने पर आपस में एक दूसरे से ’गीता रहस्य’ खरीदा क्या? इस प्रकार पूछते थे। इतना अधिक आदर गीता रहस्य के बारे में लोगों के मन में निर्माण हो गया था। मराठी साहित्यकार आचार्य अत्रे ने लिखा है कि उस समय महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने हाथों में गीता रहस्य की प्रति लेकर घूमते थे। जब कोई उनसे पूछता तो ’कुछ नहीं एक दो शंकाएं थीं, जिनका निरसन करने हेतु लोकमान्य के पास जा रहा हूं’ ऐसा उत्तर देते थे। ऐसा साहित्य उत्सव मराठी साहित्य के इतिहास में पहली बार ही अनुभव किया गया था। ’गीता रहस्य‘ के हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलगू, बंगला, तमील, अंग्रेजी जैसे भिन्न भिन्न भाषाओं मे संस्करण उपलब्ध है। हिंदी का प्रथम संस्करण 1917 मे हुआ है।

महात्मा गांधी ने गीता के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि, ’मेरी जन्मदाता मां से तो मैं बहुत पहले ही दूर हो गया था परंतु तब से गीता ने ही मेरे जीवन में मां का स्थान ग्रहण किया है। संकट के समय गीता ही मेरा आधार रही है।’

लोकमान्य तिलक ने अपने ज्ञान और विद्वत्ता के महासागर के आधार पर ‘गीता रहस्य’ सादर की है। गीता रहस्य तिलक जी का शाश्वत स्मारक है। स्वतंत्रता आंदोलन में विजयश्री प्राप्त होने के बाद भी लोकमान्य तिलक अनंत काल तक भारतीयों के मन में रहेंगे। गीता रहस्य के कारण तिलक जी की स्मृति भारतीयों के लिए प्रेरणा पुंज रहेगी। जिस शास्त्रीय पद्धति से तिलक जी ने गीता को समझाया है, आज तक इस प्रकार का शोध कार्य किसी ने भी नहीं किया।

लोकमान्य तिलक ने अपने ज्ञान और विद्वत्ता के महासागर के आधार पर ‘गीता रहस्य’ सादर की है। गीता रहस्य तिलक जी का शाश्वत स्मारक है। स्वतंत्रता आंदोलन में विजयश्री प्राप्त होने के बाद भी लोकमान्य तिलक अनंत काल तक भारतीयों के मन में रहेंगे। गीता रहस्य के कारण तिलक जी की स्मृति भारतीयों के लिए प्रेरणा पुंज रहेगी। जिस शास्त्रीय पद्धति से तिलक जी ने गीता को समझाया है, आज तक इस प्रकार का शोध कार्य किसी ने भी नहीं किया।

श्रेष्ठ चिंतक बाबू अरविंद घोष ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि, ’गीता ग्रंथ की लोकमान्य तिलक द्वारा की गई व्याख्या यह केवल दिमागी कसरत ना होकर एक स्वतंत्र निबंध है। उसमें नैतिक सत्य का वर्णन है। तिलक जी की व्यापक विचार प्रणाली और प्रभाव निर्माण करने वाली लेखन शैली के कारण गीता रहस्य मराठी भाषा का पहला उच्च श्रेणी का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अभिजात साहित्य का समावेश है, यह इस एक ग्रंथ से तिलक जी ने सिद्ध किया है। यदि तिलक जी ने निश्चय किया होता तो वह मराठी साहित्य एवं नीति शास्त्र के इतिहास में स्वतः का एक अनोखा स्थान निर्माण कर सकते थे, परंतु परमेश्वर ने शायद उनके लिए यह क्षेत्र निश्चित नहीं किया था। इसलिए केवल भारतीय समाज की सेवा हेतु गीता अनुसंधान का यह महान कार्य उनके हाथों संपन्न हुआ।’

गीता महान है एवं उसकी शिक्षा भी महान है, इतना कह देने से उसकी शिक्षा का अनुकरण कोई नहीं करता। गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ कहना चाहिए या नहीं इस प्रकार के राजनीतिक विवाद हम होते हुए देखते हैं। लोकमान्य तिलक एवं महात्मा गांधी ने इस देश का विवेक जागृत करने वाले ग्रंथ के रूप में गीता की महत्ता मान्य की। उसी देश में लोग अब गीता को जातीय एवं संकुचित ग्रंथ कह कर उसे राष्ट्रीय ग्रंथ कहने का विरोध कर रहे हैं। गीता यह तत्वज्ञान सिखाने वाला ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र में अपने सामने अपने नाते-रिश्तेदार युद्ध हेतु खड़े देखकर भ्रमित अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए थे। अर्जुन को मोह के वशीभूत न होने की प्रेरणा देने वाला तत्वज्ञान गीता है। कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ भगवत गीता है। गीता की प्रत्येक पंक्ति में जीवन जीने का सामर्थ्य देने वाला संदेश है। जीवन के सभी क्षेत्रों में संभ्रमित करने वाले प्रश्नों का उत्तर गीता है। गीता यह भारत की संस्कृति का प्राण है। अर्जुन तो निमित्त मात्र है, प्रत्येक मनुष्य को मोह एवं आसक्ति से दूर करना गीता का मुख्य उद्देश्य है।

‘गीता रहस्य’ के कर्मयोग का तत्वज्ञान आज 100 वर्षों बाद भी उतना ही समीचीन है। आज संपूर्ण समाज केवल अर्थ केंद्रित हो रहा है। इस प्रकार का अध:पतन होना देश की दृष्टि से उचित नहीं है। बढ़ती असुरक्षा, प्रत्येक क्षेत्र में जीवन को दांव पर लगाने वाली प्रतिस्पर्धा, बढ़ता भ्रष्टाचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, इत्यादि अनेक कारणों से देश की प्रगति में अवरोध पैदा हो रहा है। इसके लिए निष्काम कर्मयोग को समझना आज प्रत्येक के लिए आवश्यक है। अज्ञान से मुक्ति हेतु यह तत्वज्ञान समझना आज आवश्यक हो गया है। केवल और केवल स्वार्थ परायण बुद्धि से गृहस्थी कर थके हुए लोगों को संसार से निवृत होने के लिए गीता नहीं बताई गई है। वास्तव में गृहस्थी कैसी करनी चाहिए? संसार का वास्तविक कर्तव्य क्या? इसका तात्विक दृष्टि से उपदेश करने के लिए गीता शास्त्र की रचना हुई है। इसीलिए युवावस्था में ही संसार का यह प्राचीन शास्त्र समझना महत्वपूर्ण है।

गीता के निष्काम कर्मयोग इस शब्द का अर्थ, फल विरहित कर्म ऐसा ना हो कर कर्म के फल पर आसक्ति ना होना इस प्रकार है। इस आसक्ति को छोड़ना याने निष्काम कर्मयोग। लोकमान्य तिलक ने जनता को, पाठकों को ह्रदय से आव्हान किया है कि आप निष्काम बुद्धि से कर्ता बनकर कर्म करें। इसी में कर्म-अकर्म का बीज है। जो जो श्रेष्ठ है उसकी प्राप्ति मनुष्य को कराने वाली गीता धर्म है। इसके कारण लोकमान्य तिलक शताब्दी वर्ष में निष्काम कर्मयोगी होने की बात तो बहुत दूर की है परंतु गीता में वर्णित कर्मयोग आज के कालानुरूप समझने का निश्चय हम सभी करें।