मेरे विविध प्रकारों के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन एक बात का आनंद अवश्य है, कि जब भी कोई भारत के बाहर से भारत आता है, तो मेरे विविध प्रकारों को देखकर खुश हो जाता है। भारत के बाहर कपड़े और हैंडलूम के इतने प्रकार कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये यहां के कलाकारों की मेहनत, बुनकरों की लगन और कपास उगाने वाले किसानों की दृढ़ इच्छा ही है, जो आज भारत में हर एक गांव हर एक क्षेत्र में पहनावे की विविधता मिलती है।

नमस्कार दोस्तों! हमारा रिश्ता तो पुराना है। सदियों से आप मुझे पहनते आ रहे हैं, और मैं आपका रूप निखारता आ रहा हूं। मैं अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग प्रकारों में, आज की भाषा में कहा जाए तो अलग-अलग स्टाइल्स में आपके साथ हमेशा से ही रहा हूं। बच्चों को आरामदायक हो इसलिये सूती के रूप में, पाठशाला के वार्षिक कार्यक्रम में उठ कर दिखूं इसलिये सैटिन के रूप में, शादी ब्याह में बनारसी साडी के रूप में तो बुढापे में फिर सूती के रूप में मैंने हमेशा से ही आपका साथ निभाया है। भारत में हर एक शहर और गांव के साथ मेरा रंग, रूप, प्रकार बदलता है, फिर भी मैं सबको जोडे रखता हूं। भारत के हर कोने की अलग पहचान बताने वाला, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने वाला मैं हूं भारत का ‘परिधान’!

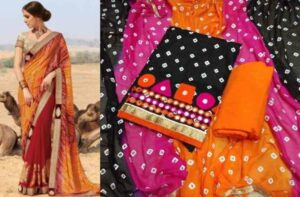

परिधान का अर्थ केवल शरीर पर कपडे चढाना नहीं होता, मेहनत लगती है सूत कात-कात कर कपडे का वो एक खूबसूरत टुकडा बनाने में जो आप ना केवल अपना तन ढकने के लिये, बल्कि अपनी संस्कृति की पहचान बताने के लिये, आपकी खूबसूरती को निखारने के लिये, आपका महत्व बढाने के लिये पहनते हैं। कपडा, फैब्रिक, टेक्स्टाइल ये सब तो नाम हैं, मुझ से जुडे क्षेत्र के। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वे हाथ प्यार से, नाजुकता से गढते हैं, जिन्हें शायद इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता। ये है इस भारत की खूबसूरती। हर क्षेत्र में बनता मैं कपास से ही हूं, बस मुझे बनाने वालों की कला अलग-अलग होती है, इस लिये कहीं बांधनी सा बन जाता हूं, तो कहीं बनारसी सा, कहीं कलकत्ता कॉटन कहलाता हूं तो कहीं इकत, कहीं पैठणी बन जाता हूं तो कहीं पटोला। नाम अलग-अलग है, पहचान अलग-अलग है, लेकिन हूं मैं एक ही, भारत का परिधान !

भारत की वस्त्र परंपरा बहुत ही पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अवशेषों से भी यह स्पष्ट होता था, कि उस वक्त सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। अर्थात मैं मनुष्य का तब से साथी हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल विद्वान 2600 से 1400 ईसा पूर्व का मानते हैं। वैदिक काल (1200-600 ईस्वी) में वेदों, ब्राह्माणों तथा उपनिषदों की रचना हुई। इनमें मेरे संबंध में अर्थात वस्त्रों के संबंध में विस्तृत संदर्भ मिलते हैं। यह जानकारी मिलती है कि पुरुष मुझे तीन भागों में पहना करते थे, जिनमें नीवी, (अधोवस्त्र) (-dhivasa), वास (Vasas) (ऊपरी वस्त्र) तथा आधिवस्त्र (-dhivasa), (बाह्य वस्त्र अथवा उपर्णा) का समावेश हैं। इन वस्त्रों के साथ बाद में पगड़ी अथवा उसनिसा (Usnisa) जुड़ी। महिलाओं के द्वारा ऊपरी वस्त्र व अधोवस्त्र ही पहने जाते थे। देवियों के द्वारा पगड़ी पहनने का भी संदर्भ मिलता है। वेदों में विस्तार से अनेक प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है। वेद और उपनिषद काल से ही भारत में मेरा वास्तव्य है।

भारत की वस्त्र परंपरा बहुत ही पुरानी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अवशेषों से भी यह स्पष्ट होता था, कि उस वक्त सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। अर्थात मैं मनुष्य का तब से साथी हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल विद्वान 2600 से 1400 ईसा पूर्व का मानते हैं। वैदिक काल (1200-600 ईस्वी) में वेदों, ब्राह्माणों तथा उपनिषदों की रचना हुई। इनमें मेरे संबंध में अर्थात वस्त्रों के संबंध में विस्तृत संदर्भ मिलते हैं। यह जानकारी मिलती है कि पुरुष मुझे तीन भागों में पहना करते थे, जिनमें नीवी, (अधोवस्त्र) (-dhivasa), वास (Vasas) (ऊपरी वस्त्र) तथा आधिवस्त्र (-dhivasa), (बाह्य वस्त्र अथवा उपर्णा) का समावेश हैं। इन वस्त्रों के साथ बाद में पगड़ी अथवा उसनिसा (Usnisa) जुड़ी। महिलाओं के द्वारा ऊपरी वस्त्र व अधोवस्त्र ही पहने जाते थे। देवियों के द्वारा पगड़ी पहनने का भी संदर्भ मिलता है। वेदों में विस्तार से अनेक प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है। वेद और उपनिषद काल से ही भारत में मेरा वास्तव्य है।

’महाभारत’ के सभापर्व में द्रौपदी के चीरहरण की कथा है, जिससे यह विदित होता है कि उस काल में महिलाओं के द्वारा सुन्दर साड़ियां पहनी जाती रही होंगी। ’महाभारत’ में ऊन का वर्णन भी मिलता है, जिसके अनुसार कम्बोज नरेश ने भेड़ की ऊन तथा अन्य पशुओं के रोमों से तैयार किए हुए सुवर्ण चित्रित, भिन्न-भिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्र युधिष्ठिर को राज्याभिषेक के समय भेंट में दिए थे। ’महाभारत’ में यह उल्लेख है कि जब अर्जुन ने उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त की तब द्वारपालों ने उन्हें कर के रूप में आभूषणों के साथ, दिव्य रेशमी वस्त्र भेंट में दिए। ’महाभारत’ के सभापर्व में यह उल्लेख है कि कीटज साधारण रेशम के तथा पट्टज कीमती रेशम के वस्त्र होते थे। महाकाव्यों में भी रेशमी वस्त्रों का उल्लेख है। ’रामायण’ में माता सीता को ’पीत कौशेय वासिनी’ कहा गया है। ’रामायण’ में यह भी उल्लेख है कि जब वधु के रूप में माता सीता अयोध्या आईं, तब उनके आगमन के समय अयोध्या की रानियों ने ’क्षौम वस्त्र’ धारण किये थे।

कहने का तात्पर्य यह है, कि भारत और मेरा रिश्ता बहुत बहुत पुराना है। लेकिन आज के स्वरूप में देखा जाए, तो मैं भारत के हर प्रदेश, हर हिस्से में अलग नजर आता हूं। आज मैं भारत के हर कोने के मेरे अस्तित्व के बारे में आपको बताने जा रहा हूं।

तो शुरुआत करते हैं,

भारत के मुकुट जम्मू एवं कश्मीर की पश्मीना से : जम्मू कश्मीर की जलवायु ठंडी होने के कारण मुझे यहां के लोगों का काफी ध्यान रखना पडता है, इसलिये यहां मुझे ऊन से बनाया जाता है। यहां पर मेरा कपडा मोटा होता है, और मुझपर बहुत ही सुंदर कढाई की जाती है। आपने देखा होगा आज भी वहां के लोग पारंपरिक वस्त्र परिधान करते हैं, जिसमें आपको ऊन या फिर रेशम और कपास के बने कपडे दिखाई देते हैं, जिन पर कारीगर खूबसूरत सी कढाई करते हैं। मैं यहां पश्मीना के रूप में बिकता हूं। पश्मीना की शॉल बहुत ही सुंदर होती है और भारत के बाहर निर्यात भी की जाती है।

पंजाब की फुलकारी : जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब की ओर जब हम जाते हैं, तो यहां भी लोगों का पहनावा बदल जाता है। अब आपको मैं एक अलग अंदाज में नजर आता हूं। पंजाब में आप अधिकतर मुझे फुलकारी के रूप में देखते हैं। यहां के पहनावे, यहां की वेशभूषा में महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं, जिसपर वे सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढती हैं। आज भी आप अमृतसर चले जाएं तो, फुलकारी के दुपट्टों का एक सुंदर सा बाजार आपको देखने को मिलेगा। पंजाब भारत का सबसे रंगबिरंगा राज्य माना जाता है, ऐसा राज्य जिसकी मूर्ति अपने मन में सोचते ही मन ऊर्जा से भर जाता है, ऐसे राज्य का कपडा भी उतना ही सुंदर होगा है ना? फुलकारी के दुपट्टे कई रंगों में आते हैं, विविध प्रकार के धागों से कढाई कर ये दुपट्टे बनाए जाते हैं। खद्दर के कपडे से ये फुलकारी का कपडा बनता है। यह किसी मोटी शॉल जैसा होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। फुलकारी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वारी दा बाग, बावन बाग, दर्शन द्वार फुलकारी, पंचरंगा बाग इत्यादि। जब भी पंजाब जाएं, मेरा फुलकारी वाला रूप अपने घर लाना ना भूलें।

पंजाब की फुलकारी : जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब की ओर जब हम जाते हैं, तो यहां भी लोगों का पहनावा बदल जाता है। अब आपको मैं एक अलग अंदाज में नजर आता हूं। पंजाब में आप अधिकतर मुझे फुलकारी के रूप में देखते हैं। यहां के पहनावे, यहां की वेशभूषा में महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं, जिसपर वे सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढती हैं। आज भी आप अमृतसर चले जाएं तो, फुलकारी के दुपट्टों का एक सुंदर सा बाजार आपको देखने को मिलेगा। पंजाब भारत का सबसे रंगबिरंगा राज्य माना जाता है, ऐसा राज्य जिसकी मूर्ति अपने मन में सोचते ही मन ऊर्जा से भर जाता है, ऐसे राज्य का कपडा भी उतना ही सुंदर होगा है ना? फुलकारी के दुपट्टे कई रंगों में आते हैं, विविध प्रकार के धागों से कढाई कर ये दुपट्टे बनाए जाते हैं। खद्दर के कपडे से ये फुलकारी का कपडा बनता है। यह किसी मोटी शॉल जैसा होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। फुलकारी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वारी दा बाग, बावन बाग, दर्शन द्वार फुलकारी, पंचरंगा बाग इत्यादि। जब भी पंजाब जाएं, मेरा फुलकारी वाला रूप अपने घर लाना ना भूलें।

असम की मुगा कपडे की मेखला सादोर: अब चलते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की ओर, जो यहां के बीहू नृत्य के कारण जितना प्रसिद्ध है, उतना ही यहां की विशेष प्रकार की वेशभूषा के लिये है। यहां सूती कपडे की अधिकता पाई जाती है। कॉटन के साथ-साथ असम में मुगा, पत जिसे की मलबरी सिल्क भी कहा जाता है, और एरी आदि प्रकारों में मैं पाया जाता हूं। मुगा एक रेशमी सा कपडा होता है, जिसका उपयोग इस मेखला सादोर को बनाने में किया जाता है। मुगा सिल्क के कपडे पर जरीकाम देखते ही बनता है। यहां पर पुरुष साधारण तौर पर सूती वस्त्र का परिधान ही करते हैं। यहां के लोगों को मैं आराम भी देता हूं, और यहां की अलग संस्कृति दर्शाने वाला एक सुंदर रूप भी देता हूं। यहां पर जो कपडे के प्रकार बनते हैं, जैसे कि मेखला, चद्दर, रिहास और गामोसा उन सभी पर प्राणी, पक्षियों और फूलों के विविध चित्र हाथों से बनाए जाते हैं, अपने आप में ही यह अलग ही सुंदरता दिखाता है। जिस तरह हर शहर का पानी अलग होता है, वैसे ही हर शहर में मैं अर्थात कपडा भी अलग-अलग पाया जाता हूं। आप ऐसे किसी शहर जाकर और कुछ खरीदें या ना खरीदें लेकिन यहां के कारीगरों से उनके द्वारा बुने कपडे और किया कढाई काम अवश्य खरीदें। सही मायने में यही तो ‘व्होकल फॉर लोकल’ कहलाएगा।

असम की मुगा कपडे की मेखला सादोर: अब चलते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम की ओर, जो यहां के बीहू नृत्य के कारण जितना प्रसिद्ध है, उतना ही यहां की विशेष प्रकार की वेशभूषा के लिये है। यहां सूती कपडे की अधिकता पाई जाती है। कॉटन के साथ-साथ असम में मुगा, पत जिसे की मलबरी सिल्क भी कहा जाता है, और एरी आदि प्रकारों में मैं पाया जाता हूं। मुगा एक रेशमी सा कपडा होता है, जिसका उपयोग इस मेखला सादोर को बनाने में किया जाता है। मुगा सिल्क के कपडे पर जरीकाम देखते ही बनता है। यहां पर पुरुष साधारण तौर पर सूती वस्त्र का परिधान ही करते हैं। यहां के लोगों को मैं आराम भी देता हूं, और यहां की अलग संस्कृति दर्शाने वाला एक सुंदर रूप भी देता हूं। यहां पर जो कपडे के प्रकार बनते हैं, जैसे कि मेखला, चद्दर, रिहास और गामोसा उन सभी पर प्राणी, पक्षियों और फूलों के विविध चित्र हाथों से बनाए जाते हैं, अपने आप में ही यह अलग ही सुंदरता दिखाता है। जिस तरह हर शहर का पानी अलग होता है, वैसे ही हर शहर में मैं अर्थात कपडा भी अलग-अलग पाया जाता हूं। आप ऐसे किसी शहर जाकर और कुछ खरीदें या ना खरीदें लेकिन यहां के कारीगरों से उनके द्वारा बुने कपडे और किया कढाई काम अवश्य खरीदें। सही मायने में यही तो ‘व्होकल फॉर लोकल’ कहलाएगा।

मध्यप्रदेश की चंदेरी साडियां : देश के उत्तरपूर्व से घूमकर आईये हम देश के मध्य की सैर करते हैं। चंदेरी की साडियां, चंदेरी का कपडा किसे नहीं पसंद। मेरा यह चंदेरी वाला रूप मेरा स्वयं का पसंदीदा है। शादी ब्याह में मेरे कारण जब किसी की अलग ही सुंदरता दिखती है, मैं अपने आप पर इतराते नहीं थकता। अब प्रश्न यह उठता है चंदेरी आया कहां से? मध्यप्रदेश में ग्वालियर और मुरैना की सीमा पर गुना जिले के समीप चंदेरी नामक एक गांव है, जिसे खासकर बुनकरों का गांव माना जाता है। इस गांव के बुनकर जिस कपडे को बनाते है, उसे चंदेरी कहा जाता है। सत्रहवीं सदी में बड़ौदा, नागपुर और ग्वालियर जिले में बसने वाले बुनकर वहां के राजघरानों की स्त्रियों के लिए साड़ियां बुना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बड़ौदा की महारानी बुनकरों को खुद बेहतरीन सूत देकर उनसे साड़ियां बुनवाया करती थीं। प्राचीनकाल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से चंदेरी साड़ियों की बुनाई की जाती थी। मुगलकाल में इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी इतनी बारीक होती थी कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के भीतर समा जाती थी। 17 वीं सदी में चंदेरी साड़ियां बुनने के लिए मेनचेस्टर से सूती धागा मंगाया जाने लगा, जो कोलकाता के बंदरगाह से होते हुए चंदेरी तक पहुंचता था। उसके बाद साड़ियां बुनने के लिए जापान, और कोरिया से भी रेशम मंगाया जाने लगा और चंदेरी साड़ियां सिल्क से भी बुनी जाने लगीं और रेशमी धागों से बुनी गई साड़ियां स्त्रियां ज्यादा पसंद करने लगीं।

मध्यप्रदेश की चंदेरी साडियां : देश के उत्तरपूर्व से घूमकर आईये हम देश के मध्य की सैर करते हैं। चंदेरी की साडियां, चंदेरी का कपडा किसे नहीं पसंद। मेरा यह चंदेरी वाला रूप मेरा स्वयं का पसंदीदा है। शादी ब्याह में मेरे कारण जब किसी की अलग ही सुंदरता दिखती है, मैं अपने आप पर इतराते नहीं थकता। अब प्रश्न यह उठता है चंदेरी आया कहां से? मध्यप्रदेश में ग्वालियर और मुरैना की सीमा पर गुना जिले के समीप चंदेरी नामक एक गांव है, जिसे खासकर बुनकरों का गांव माना जाता है। इस गांव के बुनकर जिस कपडे को बनाते है, उसे चंदेरी कहा जाता है। सत्रहवीं सदी में बड़ौदा, नागपुर और ग्वालियर जिले में बसने वाले बुनकर वहां के राजघरानों की स्त्रियों के लिए साड़ियां बुना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बड़ौदा की महारानी बुनकरों को खुद बेहतरीन सूत देकर उनसे साड़ियां बुनवाया करती थीं। प्राचीनकाल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से चंदेरी साड़ियों की बुनाई की जाती थी। मुगलकाल में इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी इतनी बारीक होती थी कि एक पूरी साड़ी एक मुट्ठी के भीतर समा जाती थी। 17 वीं सदी में चंदेरी साड़ियां बुनने के लिए मेनचेस्टर से सूती धागा मंगाया जाने लगा, जो कोलकाता के बंदरगाह से होते हुए चंदेरी तक पहुंचता था। उसके बाद साड़ियां बुनने के लिए जापान, और कोरिया से भी रेशम मंगाया जाने लगा और चंदेरी साड़ियां सिल्क से भी बुनी जाने लगीं और रेशमी धागों से बुनी गई साड़ियां स्त्रियां ज्यादा पसंद करने लगीं।

साड़ी की बुनाई के लिए सबसे पहले करघे पर धागा चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को नाल फेरना कहा जाता है, यह काफी मेहनत और धैर्य का काम है, जिसे पूरा करने में लगभग पूरे दिन का समय लग जाता है और इसके लिए दो बुनकरों की जरूरत होती है। बुनाई शुरू करने के लिए सबसे पहले साड़ी की बूटी, बॉर्डर और किनारी के अनुपात में अलग-अलग रंगों के धागे गिनकर करघे पर चढ़ा दिए जाते है और बुनाई पूरी होने के बाद साड़ी को बड़ी सावधानी से करघे से अलग किया जाता है। मेरा चंदेरी के प्रति खास प्रेम इस पूरी प्रक्रिया के कारण ही है।

राजस्थान का बंधेज या बांधणी : जब भी बात राजस्थान की हो, और आंखों के सामने बांधणी या बंधेज के दुपट्टे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा यह रूप भी बहुत ही सुंदर है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत ही खिल कर दिखने वाला यह कपडा है। इस कपडे कि खासियत यह है कि कपडे पर कारीगर जो भी रचना बनाना चाहे उसके अनुसार इसे बहुत ही जोर से बांधा जाता है, और फिर इसे डाय (रंग में भिगोया जाता है) किया जाता है। और कपडा सूखने के बाद इसे खोला जाता है। खोलने के बाद इस कपडे का पूरा रूप ही बदल जाता है। बंधेज का यह कपडा भारत में ‘गुजरात’ और ‘राजस्थान’ में अधिक पाया जाता है। तो बंधेज का यह कपडा आया सत्रहवीं सदी में। बंधेज इस शब्द का निर्माण हुआ ‘बांधा’ इस शब्द से जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ होता है, ‘बांधना’। अजंता की गुफाओं में भी इस कपडे का उल्लेख देखने को मिलता है। बंधेज का यह कपडा मेरे ‘टाय एण्ड डाय’ कपडे का सबसे पुराना प्रकार है। संपूर्ण भारत में गुजरात और राजस्थान से ये कपडा जाता है। और महिलाओं और लडकियों द्वारा इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस कपडे के प्रमुख रूप से रंग लाल, काला, हरा, नीला और पीला माने गए हैं। बाकी के रंग भी इन्हीं रंगों में से बनाए जाते हैं। जब भी आप जयपुर या उदयपुर की ओर जाएं तो मेरे इस रूप को अपने साथ अपने घर लाना ना भूलें।

राजस्थान का बंधेज या बांधणी : जब भी बात राजस्थान की हो, और आंखों के सामने बांधणी या बंधेज के दुपट्टे ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा यह रूप भी बहुत ही सुंदर है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत ही खिल कर दिखने वाला यह कपडा है। इस कपडे कि खासियत यह है कि कपडे पर कारीगर जो भी रचना बनाना चाहे उसके अनुसार इसे बहुत ही जोर से बांधा जाता है, और फिर इसे डाय (रंग में भिगोया जाता है) किया जाता है। और कपडा सूखने के बाद इसे खोला जाता है। खोलने के बाद इस कपडे का पूरा रूप ही बदल जाता है। बंधेज का यह कपडा भारत में ‘गुजरात’ और ‘राजस्थान’ में अधिक पाया जाता है। तो बंधेज का यह कपडा आया सत्रहवीं सदी में। बंधेज इस शब्द का निर्माण हुआ ‘बांधा’ इस शब्द से जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ होता है, ‘बांधना’। अजंता की गुफाओं में भी इस कपडे का उल्लेख देखने को मिलता है। बंधेज का यह कपडा मेरे ‘टाय एण्ड डाय’ कपडे का सबसे पुराना प्रकार है। संपूर्ण भारत में गुजरात और राजस्थान से ये कपडा जाता है। और महिलाओं और लडकियों द्वारा इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस कपडे के प्रमुख रूप से रंग लाल, काला, हरा, नीला और पीला माने गए हैं। बाकी के रंग भी इन्हीं रंगों में से बनाए जाते हैं। जब भी आप जयपुर या उदयपुर की ओर जाएं तो मेरे इस रूप को अपने साथ अपने घर लाना ना भूलें।

आंध्रप्रदेश का इकत : आंध्रप्रदेश के चिराला में मेरे एक और रूप का जन्म हुआ, जिसे दुनिया इकत के नाम से जानती है। इस शब्द का उदय मलय इंडोनेशियाई शब्द मांग- इकत से हुआ है, जिसका अर्थ है बांधना या गांठ लगाना। इकत का उल्लेख भारत में 12 वीं शताब्दी के पहले से मिलता है। इकत एक तरह से सूक्ष्म विज्ञान है। इसे बुनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसकी रचना (डीजाइन) पहले कागज पर उतारी जाती है, फिर धागों को उसके अनुसार रंगा जाता है, और फिर धागे को करघे पर चढाकर इकत की बुनाई की जाती है। आज भी इतक की साडियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, और पूरे देश में इनकी काफी मांग है। यह इकत का कपडा गुजरात में पटोला, तेलंगना में पागाडु बंधू, और उडीसा में बंधा नाम से जाना जाता है।

बंगाल की कॉटन और टस्सर सिल्क की साडियां : दुर्गा पूजा में बंगाली साडियां पहने महिलाओं का सिंदूर खेला आप में से कई लोगों ने देखा होगा। उनकी इन लाल सफेद साडियों की प्रशंसा लोग करते नहीं थकते। मुझे बडा आनंद आता है, जब बंगाल में मेरे इस रूप को सराहना मिलती है। बंगाल में दो प्रकार के कपडों का विशेष महत्व होता है, एक है यहां का कॉटन। इसके भी यहां पर कई प्रकार हैं जैसे जामदनी, निलांबरी, ढानियाखाली, शांतिपुरी इत्यादि। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं हैं। जहां जामदनी में आपको फूलों की रचना वाला कपडा देखने को मिलेगा, वहीं नीलांबरी में आपको नीले रंग की कॉटन की साडियों के कई प्रकार देखने मिलेंगे। ऐसे ही बंगाल में टस्सर सिल्क की साडियों का काफी चलन है। मेरा यह रूप भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें बालुचारी, कोवडियाल, विष्णुपुरी आदि प्रसिद्ध प्रकार आपको देखने मिलेंगे। बंगाल में मेरे विविध रूपों का दर्शन आपको होगा। बंगाल का सिल्क बहुत ही अच्छा माना जाता है, अत: कभी भी आप सिल्क की साडियां लेना चाहें तो बंगाल आने की योजना अवश्य बनाएं।

इसके अलावा संपूर्ण भारत में आपको बनारसी सिल्क की साडियां, साउथ सिल्क की साडियां, पुरुषों के लिये कॉटन के विविध प्रकारों की धोती और पायजामें, कलमकारी का कपडा, बाटिक प्रिंट का कपडा आदि सारी विविधताएं मिलेंगी। मेरे विविध प्रकारों के बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, लेकिन एक बात का आनंद अवश्य है, कि जब भी कोई भारत के बाहर से भारत आता है, तो मेरे विविध प्रकारों को देखकर खुश हो जाता है। भारत के बाहर कपडे और हेंडलूम के इतने प्रकार कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये यहां के कलाकारों की मेहनत, बुनकरों की लगन और कपास उगाने वाले किसानों की दृढ इच्छा ही है, जो आज भारत में हर एक गांव हर एक क्षेत्र में पहनावे की विविधता मिलती है।

भारत चाहे कितना भी विविधता से भरा हो, मैं भारत का पहनावा जब भारत के बाहर से देखा जाता हूं तो केवल ‘भारत’ का नाम ही मुझसे जुडा होता है, मैं एक हो जाता हूं। अपने सारे प्रकारों को अपने अंदर समेटे हुए, अपने अंदर समाए हुए मैं एक ही नाम से जाना जाता हूं। मैं ‘भारत का परिधान’ हूं। और इससे बडी गर्व की बात मेरे लिये कोई और नहीं।