धौलवीरा का जल प्रबन्धन

सन् 1960 में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने सिन्धु सभ्यता से सम्बद्ध एक प्राचीन आवासीय बस्ती धौलवीरा का उत्खनन किया तो पता चला कि यह सभ्यता 3000 ई.पू. की एक उन्नत नगर सभ्यता थी। खदिर द्वीप के उत्तर-पश्चिम की ओर वर्तमान गुजरात में स्थित इस प्राचीन नगर का मास्टर प्लान अत्यन्त सुनियोजित था। वैदिक कालीन जलविज्ञान की मान्यताओं के अनुरूप इस नगर में जलप्रबन्धन और जलसंचयन प्रणालियों की व्यवस्था की गई थी। धौलवीरा नगर मनहर और मनसर नामक दो नदियों के मध्य में बसा है। वहां के नागरिकों ने बरसात के मौसम में बढ़े हुए जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से इन बरसाती नदियों के मध्य में एक बड़े बांध का निर्माण किया तथा उस बांध में संचयित जल को ईंटों से बनाई हुई नालियों द्वारा जलाशयों और कुओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की।

पुरातत्त्वविदों को धौलवीरा नगर की खुदाई के दौरान मुख्य द्वार पर बनाए गए किले के निकट एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है जिसकी लम्बाई 263 फुट, चौड़ाई 39 फुट और गहराई 24 फुट थी. इसके अतिरिक्त वहां पेयजल की आपूर्ति करने वाला 4-25 मीटर व्यास का कुंआ भी खुदाई के दौरान मिला है। इस नगर में कुएं आदि जलाशयों से लोगों के घरों तक पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाई गई बड़ी, चौड़ी और ईंटों से बनी पक्की नालियों के पुरातात्त्विक अवशेष भी मिले हैं जो इस तथ्य के प्रमाण हैं कि सिन्धु सभ्यता के इस नगर की जल प्रबन्धन व्यवस्था उन्नत और सुनियोजित थी। पूरे नगर में स्थान स्थान पर कुओं और जलाशयों का निर्माण किया गया था।

बरसात के जल का भण्डारण करने के लिए नगर के मध्य में एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया था जिसमें संचयित जल से पूरे वर्ष की जल समस्या का समाधान हो सकता था। पुरातात्त्विक साक्ष्यों के अनुसार धौलवीरा के लगभग दस हैक्टेयर भूक्षेत्र में सोलह जल-संचयक तालाबों (वाटर रिजर्वोयर्स) का पता चला है जो कुल मिलाकर 3,25,000 क्यूबिक यार्ड जल भण्डारण की क्षमता रखते थे। ये सभी जलाशय जलवाहक पक्की नालियों से जुड़े थे जिससे बरसात के समय इकट्ठा होने वाला जल अपने आप इन कृत्रिम प्रकार से बनाए गए जलाशयों में जमा हो जाता था।

लोथल का ‘टैराक्वा कल्चर’

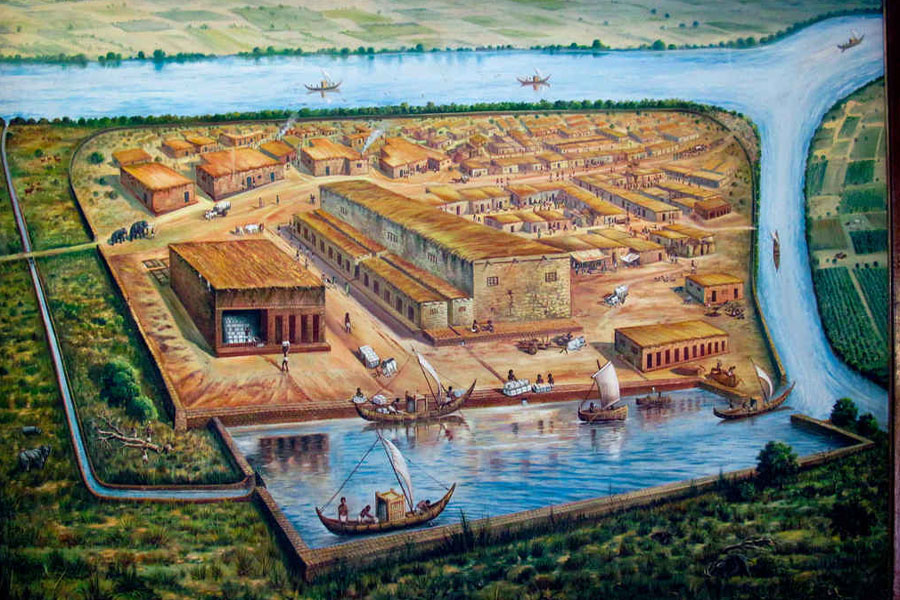

सिन्धु घाटी की सभ्यता का ही एक दूसरा ऐतिहासिक नगर ‘लोथल’ भी जल प्रबन्धन की दृष्टि से विश्व विख्यात नगर माना जाता है। गुजरात में अहमदाबाद से 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित ‘लोथल’ को आज स्थानीय लोग ‘मुर्दों का टीला’ के नाम से जानते हैं। किन्तु चार हजार वर्ष पहले यह नगर कभी एक समृद्ध बन्दरगाह नगर था और सिन्धु सभ्यता के प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों में इसकी गणना की जाती थी। पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग ने इस नगर का जो सम्भावित मास्टर प्लान कल्पित किया है उसके अनुसार वह चारों ओर जलस्रोतों के मध्य स्थित एक टापू की तरह दिखाई देता है।

लोथल नगर की वास्तु संरचना का मानचित्र इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आज से लगभग चार हजार वर्ष पहले इस नगर के जलप्रबन्धकों ने विषय तथा विपरीत परिस्थितियों में भी जल संसाधनों के सदुपयोग की अनेक विधियों का आविष्कार कर लिया था। पुरातत्त्वविदों ने इस प्रकार की जल और भूमि के मध्य संतुलन बनाए रखने वाली अन्योन्याश्रित आवासीय संस्कृति को एक नया नाम ‘टैराक्वा कल्चर’ का दिया है. लोथल की जलवैज्ञानिक भूसंस्कृति ग्रह-नक्षत्रों से अनुशासित कृषि संस्कृति थी। इस संस्कृति के लोग अन्तरिक्ष के खगोलीय ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर अपना कृषि कार्य करते थे तथा उसी को ध्यान में रखकर मानसूनों की वर्षा का भी पूर्वानुमान कर लेने में सिद्धहस्त थे।

बाद में यही ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित कृषि संस्कृति भारत की मुख्य संस्कृति बन गई तथा वराहमिहिर की ‘बृहत्संहिता’, कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’, ‘कृषिपराशर’ तथा घाघ-भड्डरी आदि की रचनाओं में इसका लोक प्रचलित रूप देखा जा सकता है। जलप्रबन्धन की दृष्टि से लोथल नगर के सभी भूमार्गों को जलीय मार्गों से जोड़ा गया था। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नौकायन से सुविधाजनक बनाया गया था। वहां सिंचाई के लिए स्थान स्थान पर नहरों और पक्की नालियों का निर्माण किया गया था। पेयजल की आपूर्ति कृत्रिम प्रकार से बनाए गए जलसंशोधक कुओं (वाटर प्योरिफाईंग प्लान्ट्स) द्वारा की जाती थी।

इस नगर के उत्खनन में ऐसे ईंटों के बने जल-संशोधक कुओं के अवशेष पर्याप्त संख्या में मिले हैं जिनमें पवन चक्कियों, चूने और लकड़ी के कोयलों की सहायता से जल को शुद्ध किया जाता था। लोथल नगर की जल प्रबन्धन व्यवस्था आधुनिक प्रकार के विकसित नगरों के समान थी जिसमें जल संकट की संभावनाओं, जल शुद्धीकरण, बाढ़ के समय जल की निकासी तथा जलसंग्रहण, ‘वाटर हारवेस्टिंग’ और भूमिगत जल निष्कासन की सभी समस्याओं का समाधान किया गया था।

दो प्रकार के कुएं और स्नानागार

मेडिसन स्थित विस्कन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रो. जोनाथन मार्क केनोयर ने अपनी पुस्तक ‘एंशियेंट सिटी ऑफ द इन्डस वैली सिविलाइजेशन’ में लोथल नगर के जलप्रबन्धन और जलसंचयन प्रणालियों के बारे में जो जानकारी दी है उसके अनुसार लोथल नगर में बड़े बड़े जलाशयों के अतिरिक्त दो प्रकार के कुएं प्रचलित थे – घरेलू कुएं और सार्वजनिक कुएं. घरेलू कुओं की जल निकासी व्यवस्था प्रत्येक घर की रसोई घर तक संचालित थी और सार्वजनिक कुएं टावर अथवा चिमनियों के आकार वाले बड़े बड़े कुंए होते थे। स्नानागार भी दो प्रकार के थे निजी स्नानागार और सार्वजनिक स्नानागार।

‘अन्डरग्राउण्ड सीवर सिस्टम’

लोथल में शौचालय के भी पुरातात्त्विक अवशेष मिले हैं जिन्हें भूमिगत मलवाहन प्रणाली (अन्डरग्राउण्ड सीवर सिस्टम) के द्वारा सदा साफ रखने की व्यवस्था थी। लोथल से एक मुख्य मलवाहक नाली ‘सीवर’ का अवशेष मिला है जिसकी गहराई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 91 से.मी. की थी तथा उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम से आने वाले अन्य सीवरों के साथ इस मुख्य सीवर का कनैक्शन जोड़ा गया था। सीवर ईटों के द्वारा बनाए जाते थे तथा जोड़ों को इतनी मजबूती से बांधा जाता था ताकि पानी का कहीं भी रिसाव नहीं हो सके. छोटे छोटे अन्तराल पर नालियों में ऐसी चौड़ी जगह बनाई गई थी कि जहां पानी डालने से नालियों में अटका हुआ मल स्वयं साफ हो जाता था। संक्षेप में उन्नत व्यवसाइयों तथा खेतिहर किसानों से सम्बद्ध लोथल नगर का जलप्रबन्धन उत्कृष्ट कोटि का था। इसमें जलप्रदूषण तथा जलसंकट की तमाम समस्याओं के समाधान की व्यवस्था जल-प्रबन्धकों द्वारा भली भांति की गई थी।

जल निकासी की उन्नत तकनीक

धौलवीरा, लोथल नगरों के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहेनजोदड़ो आदि अन्य पुरातात्त्विक स्थलों से सिन्धु सभ्यता की जल निकासी के जो भग्नावशेष मिले हैं उनमें ऐसे बड़े बड़े नाले भी होते थे जिनमें सीढ़ियां भी बनाई गई थीं ताकि उनसे उतरकर नालियों को भली भांति साफ किया जा सके। सम्भवतः ये बड़ी नालियां वर्षा के समय बढ़े हुए जल को बाहर निकालने के लिए बनी होतीं थीं. नालियों को ईटों द्वारा इस तकनीक से ढका जाता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाकर नाली को साफ भी किया जा सके। बड़ी बड़ी नालियों को ढकने के लिए पत्थर की शिलाएं प्रयुक्त की जाती थीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक कालीन मंत्रद्रष्टा ऋषियों द्वारा की गई जलविज्ञान सम्बन्धी ज्ञान साधना का ही परिणाम था कि भारत में सिन्धु घाटी जैसी विकसित नगर सभ्यता का उदय हुआ जो जलविज्ञान, जलप्रबन्धन, जलसंचयन और ‘वाटर हारवेस्टिंग आदि सभी दृष्टियों से विश्व की सर्वोत्कृष्ट सभ्यता सिद्ध हुई है।

– डॉ. मोहन चंद तिवारी, हिमान्तर में प्रकाशित लेख।