हम खुशफहमी में जीने वाले लोग हैं इसलिए तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के बढ़ाव को लेकर अति प्रसन्न हो जाते हैं लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हिंदी और हिंदी भाषी अंतरराष्ट्रीय बाजार में केवल उपभोक्ता मात्र बनकर रह गए हैं जबकि हमें उत्पादक बनने की आवश्यकता है ताकि हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के लिए भी वैश्विक स्तर पर रास्ता खुल सके।

दशकों से हम हिंदी में इस सॉफ्टवेयर, उस फीचर, इस टूल या उस युटिलिटी की मांग करते रहे हैं। मौजूदा सुविधाओं को बेहतर बनाने, नए-नए आधुनिक अनुप्रयोगों का विकास करने के हक में आवाज बुलंद करते रहे हैं। साथ ही हम हमारे संख्याबल को रेखांकित करते हुए हिंदी में उभर रहे बाजार और विशाल उपभोक्ता संसार के प्रति भी गर्व से भरे रहे हैं। लेकिन हर बात की एक उम्र होती है और होनी चाहिए। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी में क्या कुछ नया घटित हो गया है इसे लेकर अब उत्सव मनाते नहीं चले जाना चाहिए। वह नया घटित होने के बाद हिंदी विश्व को जो कुछ करना था, अब उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय है।

हिंदी में अच्छे फॉन्ट आ गए। कई किस्म के टाइपिंग कीबोर्ड आ गए। यूनिकोड आ गया। ध्वनि से टाइपिंग की तकनीक भी आ गई। व्याकरण की जांच भी होने लगी। पुराना टेक्स्ट भी कनवर्ट होने लगा। हिंदी में खोज होने लगी। हिंदी में मोबाइल ऐप्प आ गए। हिंदी में सोशल नेटवर्किंग आ गई। ईमेल और ब्लॉगिंग आ गई। अखबारों से लेकर वीडियो चैनलों तक के अनुप्रयोगों में हिंदी चलने लगी। ग्राफिक्स और एनिमेशन में हिंदी आ गई। ओसीआर, हस्तलिपि की पहचान जैसे आधुनिक अनुप्रयोग भी गए। सभी जरूरी सॉफ्टवेयरों का हिंदीकरण भी हो गया। क्या अब भी हम बस मांग ही करते चले जाएंगे?

हिंदी में हमें यह सोचने की जरूरत है कि इन सब चीजों की मांग आखिर हम क्यों कर रहे थे? कोई तो गंतव्य रहा होगा, जिस तक पहुंचने के लिए हमें इन सबकी जरूरत थी। क्या अब हम मांग की मानसिकता छोड़कर उस गंतव्य की यात्रा शुरू कर सकते हैं? तकनीक एक साधन मात्र है, वह उद्देश्य नहीं है और मर्म भी नहीं है। तकनीक की कमी और उसकी सीमाएं एक बहाना हो सकती हैं लेकिन वह स्थायी रूप से व्यस्त बने रहने का सार्थक माध्यम नहीं है।

सवाल उठता है कि अगर यह सब आ गया तो अब करें क्या? बहुत बढ़िया! हम अपनी मांगों और आकांक्षाओं का चार्टर बनाने में इतने व्यस्त रहे कि कभी सोचा ही नहीं कि ये मांगें पूरी हो गईं तो हम क्या करेंगे। खैर.. एक पंक्ति में कहा जाए तो हमें हिंदी की तकनीकी समृद्धि और ताकत का इस्तेमाल अपने संस्थान, परिवार और देश की उन्नति के लिए करने का समय आ गया है।

हिंदी की तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल देश में उत्पादकता बढ़ाने, शिक्षा का प्रसार करने, बाजार को मजबूती देने, लोगों को रोजगार देने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, रचनात्मकता बढ़ाने, कन्टेंट तैयार करने, सेवाएं शुरू करने, सेवाएं मुहैया कराने, समाज में तकनीकी मिजाज को प्रोत्साहित करने में किया जाना चाहिए। हिंदी में रचनात्मकता बढ़े, हिंदी में अंग्रेजी की ही तरह तकनीक की आर्थिक-रचनात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी (इको-सिस्टम) पैदा हो, हिंदी नारायणमूर्ति, अजीम प्रेमजी और सत्य नडेला जैसे तकनीकी द्रष्टाओं तथा उद्यमियों को पैदा करे, हिंदी आधारित स्टार्टअप्स की बाढ़ आ जाए, जहां भी ई शब्द का प्रयोग होता है (जैसे ई-कॉमर्स, ई-गवरनेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन आदि-आदि) वहां हिंदी की स्वाभाविक और मजबूत उपस्थिति हो। हमें थोड़ा भविष्योन्मुखी और व्यावहारिक होकर सोचने की जरूरत है कि अब आगे क्या?

हिंदी की तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल देश में उत्पादकता बढ़ाने, शिक्षा का प्रसार करने, बाजार को मजबूती देने, लोगों को रोजगार देने, नवोन्मेष को बढ़ावा देने, रचनात्मकता बढ़ाने, कन्टेंट तैयार करने, सेवाएं शुरू करने, सेवाएं मुहैया कराने, समाज में तकनीकी मिजाज को प्रोत्साहित करने में किया जाना चाहिए। हिंदी में रचनात्मकता बढ़े, हिंदी में अंग्रेजी की ही तरह तकनीक की आर्थिक-रचनात्मक दृष्टि से आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी (इको-सिस्टम) पैदा हो, हिंदी नारायणमूर्ति, अजीम प्रेमजी और सत्य नडेला जैसे तकनीकी द्रष्टाओं तथा उद्यमियों को पैदा करे, हिंदी आधारित स्टार्टअप्स की बाढ़ आ जाए, जहां भी ई शब्द का प्रयोग होता है (जैसे ई-कॉमर्स, ई-गवरनेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन आदि-आदि) वहां हिंदी की स्वाभाविक और मजबूत उपस्थिति हो। हमें थोड़ा भविष्योन्मुखी और व्यावहारिक होकर सोचने की जरूरत है कि अब आगे क्या?

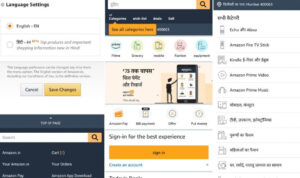

फिलहाल हम हिंदी की तकनीकी तरक्की का बहुत अधिक उपयोग नहीं कर पा रहे। हमारा जोर औपचारिक दफ्तरी कामकाज, संचार और मनोरंजक-सूचनात्मक सामग्री के उपभोग पर है। चाहे वीडियो देखे जाने के लिहाज से, चाहे फेसबुक तथा व्हाट्सऐप्प जैसे सोशल नेटवर्किंग माध्यमों के इस्तेमाल के लिहाज से हम हिंदी वाले सबसे आगे हैं। लेकिन क्या इस पर बहुत अधिक खुश होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं क्योंकि हम कंटेंट, सेवाओं और सुविधाओं की खपत करने वाले समाज के रूप में उभर रहे हैं। इसमें तो खुशी उन लोगों की अधिक है जिनके कंटेंट, उत्पादों, सेवाओं आदि का प्रयोग हम कर रहे हैं क्योंकि हम उनका प्रयोक्ता-आधार बढ़ा रहे हैं। फेसबुक के प्रयोक्ताओं के लिहाज से भारत पहले नंबर पर है। इसमें फेसबुक का अधिक लाभ है, हमारा कम। अगर हम फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म खड़े करने लगें या फिर वह न हो सके तो कम से कम फेसबुक को ही हमारी उद्यमिता का जरिया बना लें तो उसमें हमारा फायदा है। चीन को देखिए। वहां किशोरों से लेकर युवक तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर सक्रिय हैं और इधर-उधर से कोई न कोई माल जुटाकर बेचने में लगे हैं। वह भी हमारी तरह सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है लेकिन वह मेज के इस ओर नहीं बल्कि उस ओर भी जा चुका है। हम अपनी भाषा को तकनीकी उपभोक्ताओं की फैक्टरी बनाकर अपने या देश के लिए बहुत अधिक हासिल नहीं कर सकेंगे।

एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हिंदी में हम मांग अवश्य करते हैं लेकिन जब वह उस मांग को पूरा करते हुए कोई सॉफ्टवेयर उत्पाद या फीचर जारी हो जाता है तो उसमें हमारी दिलचस्पी नहीं रह जाती। हिंदी में काम करने वाले कितने सॉफ्टवेयरों को हम वास्तव में खरीदते हैं? अनुवाद को छोड़कर दूसरे कितने आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों का इस्तेमाल हम करते हैं? हिंदी में लाए गए कितने ऑपरेटिंग सिस्टमों के यूजर इंटरफेस का प्रयोग हम करते हैं। हिंदी में आने वाले प्लेटफॉर्मों को हमें बढ़ावा देना चाहिए लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हिंदी वेबसाइटों पर कितने विज्ञापनों को हम देखते और क्लिक करते हैं। कितने एप्लीकेशनों का हम दोबारा प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी में किसी चीज को एक बार आजमाने वाले तो बहुत हैं लेकिन दोबारा वहां पर आकर उपयोग करने वालों की संख्या बेहद सीमित है।

मैं यहां पर भाषा तकनीकों के गुणवत्तापूर्ण तथा उत्पादकतापूर्ण प्रयोग की बात कर रहा हूं। चाहे जितना तकनीकी विकास हो जाए, यदि उपभोक्ता उसे समर्थन नहीं देंगे तो भारतीय भाषाएं उस किस्म की तकनीकी सक्षमता प्राप्त नहीं कर सकेंगी जैसी हमारी आकांक्षा है।

संख्याबल का उत्सव मनाने से आगे बढ़कर हमें खुद अपनी भाषाओं में तकनीकी तरक्की का नियंत्रण संभालना होगा। एक उदाहरण देखिए- बोलने वालों की संख्या के लिहाज से दुनिया की शीर्ष बीस भाषाओं में से छह भाषाएं भारत की हैं जिनमें हिंदी तीसरे नंबर पर है (हममें से बहुत से लोग इसे दूसरे नंबर पर मानते हैं)। लेकिन इंटरनेट पर कंटेंट के लिहाज से हिंदी का स्थान 41वां है।

मुझे याद आता है कि लगभग 15 साल पहले गूगल के तत्कालीन सीईओ एरिक श्मिट ने कहा था कि आने वाले पांच-दस सालों में इंटरनेट पर जिन दो भाषाओं का प्रभुत्व होगा, वे हैं- मंदारिन और हिंदी। खुश होने के लिए बहुत अच्छा उद्धरण है यह, लेकिन वह अवधि कब की निकल चुकी है और जहां इस बीच मंदारिन इंटरनेट की दसवीं सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है, हिंदी अभी भी 41वें नंबर पर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बातों से आगे बढ़ें और वर्तमान अनुकूल परिस्थितियों का अधिकतम लाभ उठाते हुए आगे के लिए सुदृढ़ आधारशिला के निर्माण में जुटें।

-बालेन्दु शर्मा दाधीच