भारत की विविधता पश्चिमी जगत के लिए तो सदैव से आकर्षण, आश्चर्य एवं शोध की विषयवस्तु रही ही है, अनेक भारतीय विद्वान भी इसे लेकर मतिभ्रम एवं सतही-सरलीकृत निष्कर्ष के शिकार रहे हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्थूल, भेदकारी एवं कोरी राजनीतिक बुद्धि एवं दृष्टि से संपूर्ण भारतवर्ष में व्याप्त राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का अनुभव-आकलन किया ही नहीं जा सकता। उसके लिए तो बड़ी गहरी-सूक्ष्म-समग्रतावादी-सांस्कृतिक दृष्टि चाहिए। जो लोग पश्चिमी राष्ट्र-राज्य की कसौटी पर भारत को कसते हैं, उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगती है। वस्तुतः भारत की सत्ता-संप्रभुता तंत्र में न होकर जन में है, राज्य(स्टेट) में न होकर धर्म, समाज और संस्कृति में है।

ध्यान रहे कि भारत के लिए धर्म कर्त्तव्य-बोध या आचरणगत सदाचार है, पूजा-पद्धत्ति या निश्चित मत-पंथ का अनुसरण नहीं। हमने एक जन, एक तंत्र(स्टेट), एक भाषा, एक मत-पंथ-संप्रदाय, निश्चित भूखंड की परिधि में आबद्ध कर राष्ट्र को नहीं देखा, राष्ट्र हमारे लिए एक जीवित-जाग्रत भावात्मक सत्ता है, सांस्कृतिक अवधारणा है, शाश्वत विचारों-आदर्शों-जीवनमूल्यों का सतत-सामूहिक अवबोध है। एकता एवं अखंडता के सूत्र व तत्त्व हमने राज्य एवं राजनीति में नहीं, अपितु धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति में खोजे और पाए। धर्म एवं संस्कृति ही हमारी चेतना को झंकृत करती हैं, जोड़ती हैं। वही हमारी प्रेरणा के अजस्र स्रोत हैं, मूल उत्स हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आम धारणा है कि धर्म व संस्कृति जोड़ती हैं, राजनीति तोड़ती है।

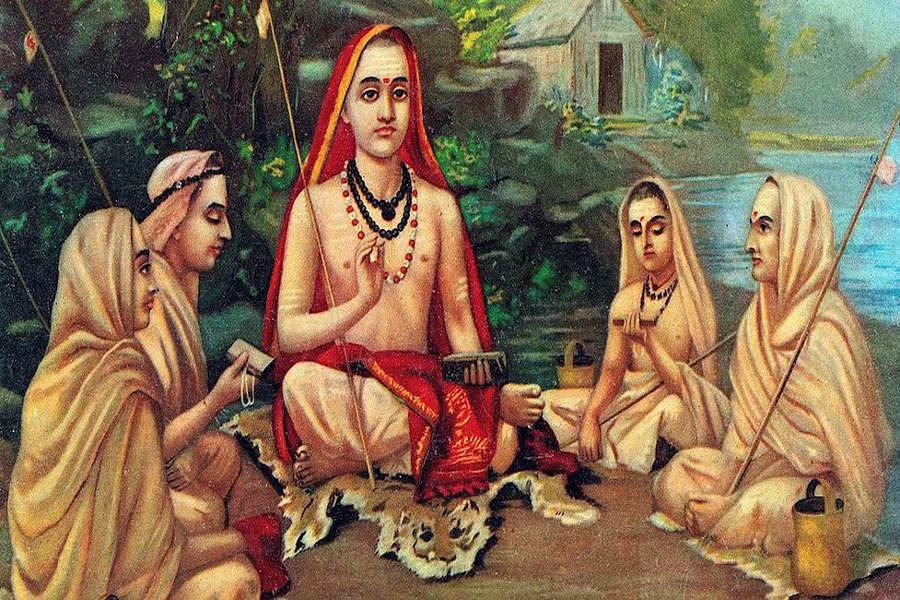

इसे आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में संपूर्ण भारतवर्ष का तीन बार पैदल भ्रमण कर बख़ूबी समझा और सतत साधना के बल पर प्रत्यक्ष अनुभव किया था। कदाचित यही कारण रहा कि वे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के स्थाई, मान्य एवं व्यावहारिक सूत्र-सिद्धांत देने में सफल रहे। पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक राष्ट्र को एकता एवं अखंडता के सुदृढ़ सूत्र में पिरोने में उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली। सुदूर दक्षिण में जन्म लेकर भी वे संपूर्ण भारतवर्ष की रीति-नीति-प्रकृति-प्रवृत्ति को भली-भाँति समझ पाए। वेदों-उपनिषदों-पुराणों-महाकाव्यों में निहित ईश्वर की सर्वव्यापकता, जीव-जगत-ब्रह्म के अंतःसंबंधों तथा इस चराचर में व्याप्त एक ही परम तत्त्व की उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ज्ञान एवं साधना के बल पर ही वे काल-प्रवाह में आए भ्रम-भटकाव, भेद-संशय, द्वंद्व-द्वैत-द्वेष-दूरी आदि का निराकरण कर तत्कालीन सभी मत-पंथ-जाति-संप्रदाय को ऐक्य एवं अद्वैत भाव से जोड़ पाए। उनका

अद्वैत दर्शन सब प्रकार के भेद-संघर्ष-पार्थक्य को दूर कर आत्मा को परमात्मा, जीव को ब्रह्म तथा व्यक्ति-व्यक्ति को प्रकृति-पर्यावरण से जोड़ने का माध्यम है, संवेदना के विस्तार एवं सृष्टि के अणु-रेणु के साथ मनुष्य के उत्तरोत्तर तादात्म्य स्थापित करते जाने की उर्ध्वगामी यात्रा है, सब प्रकार की संकीर्णताओं एवं संकुचितताओं से मुक्त चेतना की उदात्त-उच्चतम अवस्था है, बाह्य जगत की भिन्नताओं-विषमताओं के मूल में एक ही परम तत्त्व या शिवत्व को खोजने और पाने की अनुभूतिपरक दृष्टि है। बल्कि सही मायने में उनका अद्वैत दर्शन काल एवं देश की सीमाओं से परे एक विश्व-दर्शन है, जिसमें संपूर्ण जगती एवं मानवता के कल्याण का भाव निहित है।

उन्होंने एक ऐसी समन्वयकारी-सुनियोजित-सुसंगत धार्मिक-सांस्कृतिक व्यवस्था दी कि वेश-भूषा, खान-पान, जाति-पंथ, भाषा-बोली की बाहरी विविधता कभी हम भारतीयों को आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली स्थाई लकीरें नहीं बनने पाईं। किसी ने ऐसा प्रयास भी किया तो उसे व्यापक सफलता नहीं मिली। आद्य शंकर के समन्वयकारी दर्शन एवं तर्कशुद्ध-तात्त्विक चिंतन ने भिन्न एवं विलग धारा को भी शुद्ध-सनातन-मूल धारा में कालांतर में समाहित कर लिया या अपने सर्व-समावेशी स्वरूप के कारण समाहित होने के लिए बाध्य कर दिया। यह उनकी दी हुई दृष्टि ही थी कि बुद्ध भी विष्णु के दसवें अवतार के रूप में घर-घर पूजे गए। उन्होंने ऐसा राष्ट्रीय-सांस्कृतिक बोध दिया कि दक्षिण के काँची-कालड़ी-कन्याकुमारी-शृंगेरी आदि में पैदा हुआ व्यक्ति कम-से-कम एक बार अपने जीवन में उत्तर के काशी-केदार-प्रयाग-बद्रीनाथ की यात्रा करने की आकांक्षा रखता है तो वहीं पूरब के जगन्नाथपुरी का रहने वाला पश्चिम के द्वारकाधीश-सोमनाथ की यात्रा कर स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता है।

देश के चार कोनों पर चार मठों एवं धामों की स्थापना कर उन्होंने एक ओर देश को मज़बूत एकता-अखंडता के सूत्रों में पिरोया तो दूसरी ओर विघटनकारी शक्तियों एवं प्रवृत्तियों पर लगाम लगाया। तमाम आरोपित भेदभावों के बीच आज भी गंगोत्री से लाया गया गंगाजल रामेश्वरम में चढ़ाना पुनीत कर्त्तव्य समझा जाता है तो जगन्नाथपुरी में खरीदी गई छड़ी द्वारकाधीश को अर्पित करना परम सौभाग्य माना जाता है। ये चारों मठ एवं धाम न केवल हमारी आस्था एवं श्रद्धा के सर्वोच्च केंद्रबिंदु हैं, अपितु ये आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना के सबसे बड़े संरक्षक एवं संवाहक भी हैं। यहाँ से हमारी चेतना एवं संस्कृति नया जीवन पाती है, पुनः-पुनः जागृत एवं प्रतिष्ठित होती है।

उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कराया। उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों एवं 52 शक्तिपीठों की तीर्थयात्रा की आशा-आकांक्षा सभी सनातनियों के मन में सदैव पलती-बढ़ती है। अखंड भारत में फैले ये द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ हमारी सांस्कृतिक एकता के लोक-स्वीकृत सर्वमान्य प्रतीक हैं। इनके प्रति पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण के लोगों की समान आस्था एवं श्रद्धा है। यह आस्था एवं श्रद्धा हमें आत्मिक तल पर सदैव जोड़े रखती है। यह विविधताओं के मध्य ऐक्य की अनुभूति कराती है। यह देश के भूगोल को जोड़ती है।

उन्होंने हर बारह वर्ष के पश्चात महाकुंभ तथा छह वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाले अर्द्धकुंभ मेले के अवसर पर भिन्न-भिन्न मतों-पंथों-मठों के संतों-महंतों, दशनामी संन्यासियो के मध्य विचार-मंथन, शास्त्रार्थ, संवाद, सहमति की व्यवस्था दी। उस मंथन एवं संवाद से निकले अमृत रूपी ज्ञान को जन-जन तक ले जाने की दृष्टि और संकल्प दिया। धर्म-दर्शन पर होने वाले मुक्त विमर्श एवं शास्त्रार्थ का ही सुखद परिणाम है कि सनातन संस्कृति एवं हिंदू-चिंतन में परंपरा के लिए तो सम्मान है, पर काल-विशेष में प्रचलित रूढ़ियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह उन जैसे अवतारी-अलौकिक-असाधारण तपस्वियों के प्रयासों का ही सुफल है कि हर कुंभ मेले पर लघु भारत का विराट स्वरूप उमड़ पड़ता है।

करोड़ों श्रद्धालुओं का वहाँ एकत्रित होना, पवित्र नदी में डुबकी लगाना, व्रत-नियम-मर्यादा-अनुशासन का सतर्क पालन करना, तंबु-डेरा डालकर हरिद्वार-प्रयाग-उज्जैन-नासिक में कई-कई दिनों तक निवास करना – संपूर्ण विश्व को विस्मय-विमुग्ध कर जाता है। वहाँ भाषा-जाति-प्रांत-पंथ व संप्रदाय की सभी बाहरी एवं कृत्रिम दीवारें स्वयंमेव ढह जाती हैं, और पारस्परिक एकता, सद्भाव, सहयोग एवं प्रेम का साक्षात भाव-दृश्य सजीव एवं साकार हो उठता है। हर पीढ़ी के लिए आद्य शंकराचार्य की कृति-मति-गति-दृष्टि का चिंतन-मनन, अध्ययन-अनुशीलन-अनुसरण समान रूप से उपयोगी है। निश्चय ही उनका जीवन, संदेश एवं साहित्य राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना के संचार में सहायक है।