यह हमारा अज्ञान एवं भ्रम है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पश्चिम अग्रणी देशों में आते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि हम पश्चिम में खासतौर से ब्रिटेन से बहुत आगे थे। जब ब्रिटेन हमारे कपड़ा उद्योग पर अतिक्रमण कर रहा था, तब हमारे यहां 2400 और 2500 काउंट के महीन धागे बनाने में जुलाहे निपुण थे, केवल एक ग्रेन में 29 गज लंबे धागे हमारे कारीगर बना लिया करते थे। जबकि आज हम जिस कम्प्यूटराइज्ड उन्नत व आधुनिकतम तकनीक की बात करते हैं, उसके जरिए भी 400 से 600 काउंट तक पतले धागे बनाया जाना संभव हो पा रहा है।

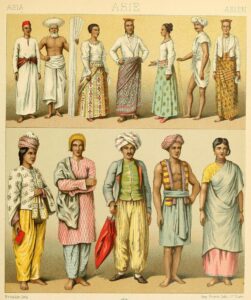

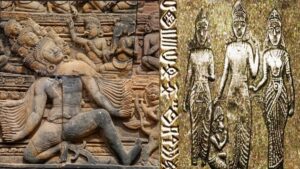

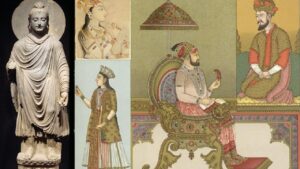

प्राचीन भारत, यानी आर्यावर्त में वस्त्रों के निर्माण से लेकर उनके पहनने और ओढ़ने के अनेक तरीके प्रचलन में रहे हैं। इसीलिए शैल-चित्रों से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता और मंदिरों की मूर्तियों में स्त्री-पुरुष व बच्चे अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए चित्रित हैं। ऋग्वेद तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों में भी वस्त्रों का विवरण है। इन ग्रंथों के पात्र विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहने हुए वर्णित किए गए हैं। भारत में भूगोल, जलवायु, ऋतु, जाति और धर्म के आधार पर भी वस्त्रों के पहनने का विवरण मिलता हैं। उत्सव, खेल, नृत्य और युद्ध के समय अलग-अलग तरह के परिधान पहने जाते थे। परिणय संस्कार के समय पहने जाने वाले वस्त्रों की आभा विलक्षण रही है। भारत में कपास उत्पादन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। कपास से चरखे पर सूत कातकर कारीगर वस्त्र बनाते थे। कपास से वस्त्र निर्माण की परंपरा पांच हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है। धागों और वस्त्रों को रंगने की तकनीकी क्षमता में भी कारीगर दक्ष थे। इनमें गोटे से कढ़ाई भी की जाती थी। साफ है, भारत विविध प्रकार के कपड़े बनाने व पहनने का आदी प्राचीन समय से ही रहा है इसे सूती वस्त्र उद्योग के नाम से पहचान मिली हुई है। यह उद्योग अपनी समग्र मूल्य श्रृंखला, स्थानीय कच्ची साम्रगी की उपलब्धता तथा निर्माण कला में दक्ष होने के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में रही है। एक तरफ वस्त्रों के निर्माण में लगे सूक्ष्म हस्तशिल्पी हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक मशीनों से वस्त्र बनाने वाले पूंजीपति हैं।

भारतीय वस्त्रोद्योग

व्यापार के बहाने अंग्रेजों की जब इस उद्योग पर नजर पड़ी तो उन्होंने इस परंपरागत हस्तशिल्प को नष्ट कर ब्रिटेन से लाई गईं मशीनों से कपड़े का निर्माण शुरू कर दिया। 1818 में कलकत्ता के पास पहला सूती कपड़ा उद्योग फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था। इसके बाद 1854 में मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई। आज करीब 3400 वस्त्र उद्योगों में लगे 10 करोड़ लोग आजीविका चलाते हैं। इनके अलावा हथकरघा, हस्तशिल्प, छोटे स्तर की विद्युत-करघा इकाइयां और परंपरागत रूप से भी बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन होता है। ये लघु व घरेलू व्यापार भी लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजी-रोटी उपलब्ध कराता है। इस उद्योग में कपास, प्राकृतिक व मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र और बुने हुए परिधान शामिल हैं। भारत के कुल निर्यात में वस्त्रों की 4.5 प्रतिशत भागीदारी है। निर्यात से होने वाली कुल आमदनी में वस्त्रों का योगदान 15 प्रतिशत है। हालांकि विदेशी वस्त्रों के आयात ने इस देशी उद्योग को वर्तमान में कमजोर किया हुआ है। निर्यात में भी कमी आई हुई है। बांग्लादेश और वियतनाम ने वस्त्र-निर्यात में भारत को पीछे धकेल दिया है। अतऐव वस्त्र उद्योग के हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं, जैसे फिरंगी हुकूमत के दौरान थे। जबकि इस युग से हमें सबक लेने की जरूरत है। अंग्रेजों ने वस्त्र-उद्योग को किस सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप कर नष्टप्रायः किया, इसे जानना बेहद जरूरी है।

व्यापार के बहाने अंग्रेजों की जब इस उद्योग पर नजर पड़ी तो उन्होंने इस परंपरागत हस्तशिल्प को नष्ट कर ब्रिटेन से लाई गईं मशीनों से कपड़े का निर्माण शुरू कर दिया। 1818 में कलकत्ता के पास पहला सूती कपड़ा उद्योग फोर्ट ग्लस्टर में लगाया गया था। इसके बाद 1854 में मुंबई में बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई। आज करीब 3400 वस्त्र उद्योगों में लगे 10 करोड़ लोग आजीविका चलाते हैं। इनके अलावा हथकरघा, हस्तशिल्प, छोटे स्तर की विद्युत-करघा इकाइयां और परंपरागत रूप से भी बड़ी मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन होता है। ये लघु व घरेलू व्यापार भी लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजी-रोटी उपलब्ध कराता है। इस उद्योग में कपास, प्राकृतिक व मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र और बुने हुए परिधान शामिल हैं। भारत के कुल निर्यात में वस्त्रों की 4.5 प्रतिशत भागीदारी है। निर्यात से होने वाली कुल आमदनी में वस्त्रों का योगदान 15 प्रतिशत है। हालांकि विदेशी वस्त्रों के आयात ने इस देशी उद्योग को वर्तमान में कमजोर किया हुआ है। निर्यात में भी कमी आई हुई है। बांग्लादेश और वियतनाम ने वस्त्र-निर्यात में भारत को पीछे धकेल दिया है। अतऐव वस्त्र उद्योग के हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं, जैसे फिरंगी हुकूमत के दौरान थे। जबकि इस युग से हमें सबक लेने की जरूरत है। अंग्रेजों ने वस्त्र-उद्योग को किस सुनियोजित ढंग से हस्तक्षेप कर नष्टप्रायः किया, इसे जानना बेहद जरूरी है।

शिल्पकारों के साथ जुल्म

भारत, वस्तुओं के निर्माण में अपनाई जाने वाली तकनीक की दृष्टि से कितना बहुआयामी देश था इसे पहले अंग्रेजों की भाषा में ही जानते हैं। इन तकनीकी सूत्र के रहस्यों को जब भारतीयों ने अंग्रेजों के समक्ष उजागर नहीं किया, तब उन पर जुल्म तक ढाए गए। जेबी कीथ ने 7 सितंबर 1891 के पायनियर में लिखा है, ’हर कोई जानता है कि शिल्पकार एवं कारीगर अपने पेशागत रहस्यों को सावधानीपूर्वक छिपा कर रखते हैं। यदि आप डूल्टन (ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध कंपनी के मिट्टी के बरतनों के कारखाने को देखने जाएं तो सौजन्यता के साथ आपको टाल दिया जाएगा।) फिर भी हिंदुस्तानी कारीगरों को जबरदस्ती मजबूर किया गया कि वे अपने कपड़ों के थानों को धोकर सफेद करने के तरीके और अपने दूसरे औद्योगिक रहस्य मैनचेस्टर वालों को प्रकट कर दें। उन्हें इस हद तक विवश किया गया कि तकनीकी रहस्य के सूत्रों के सार खोलने पड़े। इंडिया हाउस के महकमे ने एक कीमती संग्रह तैयार किया, ताकि उसकी मदद से मैनचेस्टर दो करोड़ पौंड, अर्थात तीस करोड़ रुपए सालाना भारत के शिल्पकारों से वसूल सके। इस तकनीकी अध्ययन संग्रह की प्रक्रिया ब्रिटेन के व्यापारियों के संगठन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को मुफ्त भेंट की गई और देश की प्रजा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। संभवतः राजनीति के अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह सब जायज हो, किंतु वास्तव में इस तरह के काम में प्रच्छन्न रूप से लूट की हैरतअंगेज भावना अंतर्निहित है।’

इस संग्रह में 700 प्रकार के वस्तुओं के नमूने और तरीके 18 बड़ी जिल्दों में इकट्ठे किए गए। संग्रह की 20 प्रतियां तैयार की गईं। इनमें से 18 जिल्दें ब्रिटेन के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रखी गईं। अंग्रेजों ने तकनीकी संग्रह को तैयार करके एक तीर से दो निशाने एक साथ साधे। एक तो ब्रिटेन के कारीगरों को तकनीक से अवगत कराया और फिर वैसी ही वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकारांतर में फिरंगियों ने भारतीय कारीगरों पर इतने जुल्म ढाए कि आजीविका से तो उन्हें हाथ धोने ही पड़े, उनके अंग-भंग भी किए गए और जिन्होंने विद्रोही तेवर दिखाए, उन्हें प्राण भी गंवाने पड़े। कालांतर में 11 सितंबर 1813 को हेस्टिंग्स गर्वनर जनरल की हैसियत से भारत आया तो उसने अपनी पूर्ववर्तियों की बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियों को एक ऐसी नीति का रूप दे दिया जिससे भारत के देशी उद्योग-धंधे चौपट होते चले गए और ब्रिटेन के उद्योगों व उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उन्नति होने लग गई।

उन्नीसवीं शताब्दी की शुरूआत तक भारत में र्निमित अनेक तरह की वस्तुएं ब्रिटेन निर्यात होती थीं। इनमें कपड़े की मांग सबसे ज्यादा थी। क्योंकि उस समय तक वस्त्रों की जितने किस्में भारत में थीं, दुनिया के अन्य किसी देश में आविष्कृत नहीं हो पाई थीं। इस बाबत इतिहासकार लैकी लिखता है, ’1668 की अंग्रेजी राज्य क्रांति के बाद जब मलका मेरी अपने पति के साथ ब्रिटेन गईं तो वह भारत के रंगीन वस्त्रों का फैशन अपने साथ ले गईं। इसका आकर्षण इस हद तक बढ़ा कि हर वर्ग का अंग्रेज, इन कपड़ों को अपनाने लग गया। यहीं नहीं लैकि आगे लिखते हैं, ’सत्तरहवीं शताब्दी के अंत में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की सस्ती, सुंदर और टिकाऊ कैलिको मलमल और

उन्नीसवीं शताब्दी की शुरूआत तक भारत में र्निमित अनेक तरह की वस्तुएं ब्रिटेन निर्यात होती थीं। इनमें कपड़े की मांग सबसे ज्यादा थी। क्योंकि उस समय तक वस्त्रों की जितने किस्में भारत में थीं, दुनिया के अन्य किसी देश में आविष्कृत नहीं हो पाई थीं। इस बाबत इतिहासकार लैकी लिखता है, ’1668 की अंग्रेजी राज्य क्रांति के बाद जब मलका मेरी अपने पति के साथ ब्रिटेन गईं तो वह भारत के रंगीन वस्त्रों का फैशन अपने साथ ले गईं। इसका आकर्षण इस हद तक बढ़ा कि हर वर्ग का अंग्रेज, इन कपड़ों को अपनाने लग गया। यहीं नहीं लैकि आगे लिखते हैं, ’सत्तरहवीं शताब्दी के अंत में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की सस्ती, सुंदर और टिकाऊ कैलिको मलमल और  छींट इंगिलस्तान में आती थीं और इतनी पसंद की जाती थी कि ब्रिटेन में ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भी घटने लगा था।

छींट इंगिलस्तान में आती थीं और इतनी पसंद की जाती थी कि ब्रिटेन में ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भी घटने लगा था।

1817 तक भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितनी पहुंच व धाक थी, इस संदर्भ में अंग्रेज इतिहासज्ञ डा. राबर्टसन लिखते हैं, ’ हर युग में सोना और चांदी दूसरे मूल्कों से भारत भेजी जाती थी। इससे हिंदुस्तान को बड़ा लाभ था। पृथ्वी का कोई और भाग ऐसा नहीं है, जहां के लोग अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति और ऐशो-ओ-आराम की चीजों के लिए दूसरे देशों पर इतना कम निर्भर हों। ईश्वर ने भारतवासियों को अत्यंत उपयुक्त जलवायु दी है। उनकी भूमि अत्यंत उपजाऊ है। इसमें सोने पर सुहागा यह है कि भारत के कारीगर अत्यंत दक्ष हैं। इन अनुकूलताओं के चलते भारत अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ देश है। नतीजतन दूसरे देशों से भारत की जो तिजारत रही है, उसका मुख्य आधार भारत के हाथ के बने हुए माल के बदले में कीमती धातुएं भारत को आसानी से मिलती रही हैं।’ बेन्स नामक यूरोपियन लेखक ने राबर्टसन की बात का एक तरह समर्थन करते हुए लिखा है, ’1760 तक ब्रिटेन में सूत कातने के यंत्र अविष्कार की अत्यंत आरंभिक अवस्था में तो थे ही, बेडौल भी थे।’

वस्त्र रंगाई तकनीक की विलक्षणता की मिसाल पेश करते हुए, 1790 में इंग्लैण्ड की रॉयल सोसायटी के अध्यक्ष जोसेफ बैंक्स को लिखे एक पत्र में डा. हेलेनस स्कॉट ने लिखा है, ’मैं पिछले कई सालों से इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि भारतीय कारीगर अपने सूती कपड़ों को कैसे रंगते हैं। उनमें इतने गजब की स्थाई रंगत कैसे आ जाती है। वे रंग में मुख्य रूप से क्या प्रयोग करते हैं, यह तो मुझे मालूम नहीं हो सका है, लेकिन मैंने देखा है कि वे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं और रंगों को खास विधि से बदल भी लेते हैं। ब्रिटेन के वस्त्र उद्योग को यदि कपड़ा रंगाई का यह तरीका पता चल जाए तो बड़ा लाभ होगा। हालांकि भारतीयों से अनेक रोजगार धंधों की खास बातें ज्ञात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें धंधे की विधि का ज्ञान अपने ही परिवार की परंपरा से मिलता है। परिवार के सदस्यों में यह परस्पर सहमति होती है कि किसी परदेशी को विधि के रहस्य की जानकारी नहीं दी जाए। इनकी एक विशिष्टता यह भी है कि यदि इनके पास आहार का पर्याप्त इंतजाम हो तो ये धन-संपदा की कोई परवाह नहीं करते हैं। इसलिए प्रलोभन देकर इनसे कुछ जान पाना आसान नहीं है।’ जिन कारीगरों को हम स्वतंत्र भारत में निरक्षर होने के कारण दुत्कारते हुए आज भी गंवार ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, वे वस्त्र तकनीक में कितने माहिर और नैतिक चारित्रक बल की दृष्टि से कितने मजबूत थे, यह इस पत्र से पता चलता है।

यह हमारा अज्ञान एवं भ्रम है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पश्चिम अग्रणी देशों में आते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि हम पश्चिम में खासतौर से ब्रिटेन से बहुत आगे थे। जब ब्रिटेन हमारे कपड़ा उद्योग पर अतिक्रमण कर रहा था, तब हमारे यहां 2400 और 2500 काउंट के महीन धागे बनाने में जुलाहे निपुण थे, केवल एक ग्रेन में 29 गज लंबे धागे हमारे कारीगर बना लिया करते थे। जबकि आज हम जिस कम्प्यूटराइज्ड उन्नत व आधुनिकतम तकनीक की बात करते हैं, उसके जरिए भी 400 से 600 काउंट तक पतले धागे बनाया जाना संभव हो पा रहा है। मुर्शिदाबाद में 2400 से लेकर 2500 तक के महीन धागे बनाए जाते थे। कारीगरों की इस दक्षता को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों द्वारा निर्ममतापूर्वक उनके अंगूठे काट दिए गए थे। उनकी इस दुष्टता के बाद भारत में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को स्थापित करने का मार्ग खुल पाया था। मुर्शिदाबाद के कारीगरों की यह तकनीक किसी किताब में परिभाषित नहीं थी, किंतु शिल्पकारों के दिमाग में यह तकनीकी कुशलता ज्ञान-परंपरा और घरेलू प्रशिक्षण के माध्यम से बैठा दी जाती थी।

इसलिए ज्ञान परंपरा से जुड़ी उत्पादन व्यवस्था जो भारतीय व्यापार एवं समृद्धि के मूल आधार थे, वे सब अंगे्रजों के दमन और अत्याचार के दायरे में आते चले गए। इन पर किस बेरहमी से शिकंजा कसा गया, इनके उदाहरण अंग्रेजों द्वारा ही लिखे रोजनामचों में मिलते हैं। जो कपड़ा सूरत से विलायत भेजा जाता था, वह जुलाहों से जबरन प्राप्त किया जाता था। यहां तक कि उन पर निर्मम अत्याचार भी किए जाते थे। यदि जुलाहे समय पर पूरा काम नहीं कर पाते थे तो उस माल पर भारी जुर्माना भी ठोक दिया जाता था। कंपनी बुनकरों को माल का इतना कम दाम देती थी कि यदि यही माल बुनकर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अरब सौदागरों को देते तो कहीं ज्यादा मूल्य मिलता। जुलाहों को इस हद विवश किया गया कि वे यदि इस धंधे से बाहर आना चाहें तो उस पर भी नियम बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक की जुलाहों की फौज में भरती पर रोक लगा दी गई। उन्हें दूसरे शहर जाकर भी काम-धंधा करने की अनुमति नहीं थी। चोरी-छिपे कोई जुलाहा चला भी जाता तो पकड़ में आने पर या स्वेच्छा से वापस आने पर उसे अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं।

कंपनी का यही दुराचरण बंगाल के बुनकरों के साथ रहा था। 1793 में बंगाल की अंग्रेजी कंपनी ने एक कानून पारित कराया, जिसके अनुसार कोई जुलाहा, जिसे कंपनी का कुछ भी धन देना हो या जो किसी तरह कंपनी के कपड़ा व्यापार से जुड़ा हो, वह आजीवन कंपनी का काम नहीं छोड़ सकता था, न किसी दूसरे के साथ काम कर सकता था और न ही खुद अपने लिए काम कर सकता था। इस नियम से देश भर के जुलाहे कंपनी के गुलाम बनकर रह गए। यदि कोई जुलाहा समय पर पूरा काम नहीं कर पाता था या वादाखिलाफी करता था, तो उसका कच्चा माल तो जब्त कर ही लिया जाता था, उसे कारागार तक में डाल दिया जाता था। अत्याचार की यही पराकाष्ठा बंगाल के रेशम उत्पादकों के साथ बरती गई।

कंपनी का यही दुराचरण बंगाल के बुनकरों के साथ रहा था। 1793 में बंगाल की अंग्रेजी कंपनी ने एक कानून पारित कराया, जिसके अनुसार कोई जुलाहा, जिसे कंपनी का कुछ भी धन देना हो या जो किसी तरह कंपनी के कपड़ा व्यापार से जुड़ा हो, वह आजीवन कंपनी का काम नहीं छोड़ सकता था, न किसी दूसरे के साथ काम कर सकता था और न ही खुद अपने लिए काम कर सकता था। इस नियम से देश भर के जुलाहे कंपनी के गुलाम बनकर रह गए। यदि कोई जुलाहा समय पर पूरा काम नहीं कर पाता था या वादाखिलाफी करता था, तो उसका कच्चा माल तो जब्त कर ही लिया जाता था, उसे कारागार तक में डाल दिया जाता था। अत्याचार की यही पराकाष्ठा बंगाल के रेशम उत्पादकों के साथ बरती गई।

दरअसल सिराजुद्दौला के पतन के बाद से ही कंपनी ने ऐसे प्रयत्न तेज कर दिए थे, जिससे वस्त्र और रेशम से संबद्ध सारा धंधा कंपनी के अधीन हो जाए। इसलिए जुलाहों पर इस हद तक अत्याचार किए गए कि अंततः लाचार जुलाहों ने अपने अंगूठें स्वयं इसलिए काटना शुरू कर दिए, जिससे भविष्य में वस्त्र बुनने के काम से निजात मिल सके। इस  संबंध में बोल्टस नामक अंग्रेज ने पीड़ादायी टिप्पणी करते हुए लिखा है, ’यदि हिंदुस्तानी जुलाहे उतना काम पूरा नहीं कर सकते, जितना कंपनी के गुमाश्ते जबरदस्ती उन पर मढ़ देते हैं, तो कमी को पूरा करने के लिए उनका माल असवाब उठाकर उसी जगह नीलाम कर दिया जाता था। यही नहीं कच्चे रेशम लपेटने वालों के साथ इतना अधिक अन्याय किया गया कि इस तरह की मिसालें देखने में आईं कि जुलाहों ने स्वयं अपने अंगूठे तक काट डाले थे। ताकि कोई अंग्रेज उन्हें रेशम लपेटने के लिए विवश न कर सके।’ दरअसल रेशम को लपेटने का काम अंगूठे के बिना संभव ही नहीं है। अंग्रेजों ने जब ढाका में कपड़े बुनने के काम का मशाीनीकरण किया था तो सब जानते हैं कि वहां के हाथ से मलमल बनाने वाले करीब दो लाख कारीगरों के दाहिने हाथ के अंगूठे काट दिए गए थे। मसलन बुनकर का दोनों तरफ से मरना हुआ। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि अत्याचारों से तंग आकर ये बुनकर 1857 के लोक संग्राम में लड़ाकों की भूमिका में जरूर आ गए थे।

संबंध में बोल्टस नामक अंग्रेज ने पीड़ादायी टिप्पणी करते हुए लिखा है, ’यदि हिंदुस्तानी जुलाहे उतना काम पूरा नहीं कर सकते, जितना कंपनी के गुमाश्ते जबरदस्ती उन पर मढ़ देते हैं, तो कमी को पूरा करने के लिए उनका माल असवाब उठाकर उसी जगह नीलाम कर दिया जाता था। यही नहीं कच्चे रेशम लपेटने वालों के साथ इतना अधिक अन्याय किया गया कि इस तरह की मिसालें देखने में आईं कि जुलाहों ने स्वयं अपने अंगूठे तक काट डाले थे। ताकि कोई अंग्रेज उन्हें रेशम लपेटने के लिए विवश न कर सके।’ दरअसल रेशम को लपेटने का काम अंगूठे के बिना संभव ही नहीं है। अंग्रेजों ने जब ढाका में कपड़े बुनने के काम का मशाीनीकरण किया था तो सब जानते हैं कि वहां के हाथ से मलमल बनाने वाले करीब दो लाख कारीगरों के दाहिने हाथ के अंगूठे काट दिए गए थे। मसलन बुनकर का दोनों तरफ से मरना हुआ। अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि अत्याचारों से तंग आकर ये बुनकर 1857 के लोक संग्राम में लड़ाकों की भूमिका में जरूर आ गए थे।

वस्त्र उद्योग से लूट –

हमारे ही शिल्पकार और हमारी ही धरती से उपजे कपास से बने वस्त्रों के कारोबार से अंग्रेजों ने उस जमाने में देश को कितना लूटा यह जानकर आश्चर्य होता है। चार्ल्स ट्रेविलियन ने 1884 में प्रकाशित अपने रोजनामचे में लिखा है, ’1816 में जितना सूती कपड़ा बंगाल से विदेशों को भेजा गया उसका मूल्य 1 करोड़ 65 लाख 94 हजार 380 रुपए था। इसके बाद यह घटकर 1832 में मात्र 8 लाख 32 हजार 891 रुपए रह गया। इसके विपरीत ब्रिटेन का बना हुआ जो कपड़़ा बंगाल में आया, उसका मूल्य 1814 में केवल 45 हजार रुपए था, जिसकी खपत 1816 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार 602 रुपए हो गई। 1828 में यही खपत बढ़कर 79 लाख 96 हजार 383 रुपए हो गई। भारत वस्त्र निर्माण में इतना सक्षम देश था कि उसे 1823 तक एक गज सूत भी विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किंतु 1828 में करीब 80 लाख कपड़े के अतिरिक्त 35 लाख 22 हजार 640 रुपए का सूत ब्रिटेन से बंगाल आया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो देशी वस्त्र बुनकर और कपास व सूत उत्पादक किसान इस व्यवसाय से लगभग 1 करोड़ 80 लाख पूंजी का वार्षिक उत्पादन किया करते थे, उनके आर्थिक स्रोत छिनने के बाद वे किस बदहाली में रहे होंगे और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या हश्र हुआ होगा, इसका मूल्यांकन करना आसान नहीं हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय वस्त्र-उद्योग को जिस तेजी से हथिया रही हैं, उससे लगता है कि भविष्य में कहीं इस उद्योग से जुड़े लोग बेहाल होने की स्थिति में न आ जाएं।