काफी लंंबे अरसे तक फिल्म निर्माण में वस्त्रों के चयन की जिम्मेदारी निर्देशक की हुआ करती थी, किंतु समय के साथ इसमें भी बदलाव आया और सत्तर के दशक में बाकायदा वस्त्र विशेषज्ञ का प्रवेश हुआ। इसे कास्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर जाना गया।

यूंतो हर क्षेत्र में समय के साथ चीजें बदलती हैं। कभी अच्छा तो कभी ये बदलाव अटपटा या अस्वीकार्य होता है। फिल्म निर्माण के अनेक ऐसे पहलू हैं जो समय से आगे दौड़ लगाते हुए जबरदस्त रूप से बदले और ज्यादातर स्वीकार भी कर लिये गये। ऐसा ही एक क्षेत्र है फैशन का, जो आगे चलकर कास्ट्यूम डिजाइनिंग कहलाया। अब तो फैशन और फिल्में दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। फिल्मों से फैशन शुरू होता है और दुनिया पर छा जाता है। आखें चकाचौंध कर देने वाले फैशन के दौर में यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि फिल्मी दुनिया में इसका प्रवेश किस स्तर पर हुआ और कहां पहुंच गया। आज हम जो बड़े-बड़े नाम फैशन डिजाइनर या कास्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर सुनते हैं, वे चंद दशक पहले मुंबई, दिल्ली तक सीमित थे। मसलन मनीष मल्होत्रा, रीतू कुमार, तरुण तहलियानी, रोहित बल, मसाबा गुप्ता, रीतू बैरी, संदीप खोसला, सुजेन खान, अना सिंह, सव्यसाची मुखर्जी, नीता लुल्ला वगैरह। वर्तमान में इस चमकदार विधा के इन चमकीले नामों से फैशन के बारे में थोड़ा सा जानने वाला भी अवगत रहता है, किंतु चार दशक पहले तक दूर-दूर तक इनका कोई अस्तित्व नहीं था और खुद फिल्म उद्योग भी कल्पना नहीं कर रहा था कि एक दौर ऐसा आयेगा, जब कास्ट्यूम डिजाइनर के बिना फिल्म निर्माण असंभव हो जायेगा।

वैसे तो फिल्म उद्योग में जितना महत्व कथानक, गीत-संगीत का होता है, उतना ही पात्रों की वेशभूषा का भी रहता है। इसके लिये बाकायदा कास्ट्यूम डिजाइनर भी रखे जाते हैं जो कथानक और चरित्र चित्रण के हिसाब से कपड़े डिजाइन करते हैं। इसके लिये अरसे पहले काम शुरू हो जाता है, जो कई बार तो शूटिंग के ऐन वक्त तक जारी रहता है। ऐसे अनेक मौके आते हैं जब सेट तैयार होने के बावजूद नायक,नायिका के कपड़ों की वजह से शूटिंग रोकना पड़ जाती है। समय के साथ कपड़ों के फैशन में भी बदलाव आता ही है, जो फिल्मों में भी झलकता है। वैसे सही तो यह है कि दुनिया भर में फैशन को परिभाषित फिल्म उद्योग ही करता है। याने पहले फिल्मों में नई फैशन के कपड़े पहने जाते हैं, फिर वे लोगों की पसंद में शुमार होते हैं, उनके वार्डरोब की शान बनते हैं।

एक जमाना वह था जब फिल्में बननी प्रारंभ तो हो गईं थीं, लेकिन उनका जनजीवन पर उतना असर नहीं होता था। इन्हें विलासिता और अभिजात्य वर्ग के मनोरंजन का साधन माना जाता था। धीरे-धीरे ये हमारे समग्र जीवन पर प्रभाव डालने लगीं। संप्रेषण माध्यम में दृश्य माध्यम को हमेशा से अग्रणी माना जाता रहा। हर दौर की फिल्में उस दौर के फैशन का प्रतिबिंब होती हैं। ये केवल कपड़ों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामाजिक परिदृश्य को भी स्पष्ट करती हैं। यूं तो फिल्म निर्माण की हर विधा का अपनी जगह बेहद अहम स्थान होता है, लेकिन जो सबसे पहले नजर आता है, वह पात्र के कपड़े और माहौल का चित्रण ही होते हैं। जैसे नायक यदि गरीब है और उसने सिल्क के कपड़े पहन रखे हैं, भले ही वे फटे हुए हों तो भी दृश्य ही बेमजा नहीं होगा, बल्कि संवाद प्रेषण भी असरकारी नहीं हो पायेगा।

एक जमाना वह था जब फिल्में बननी प्रारंभ तो हो गईं थीं, लेकिन उनका जनजीवन पर उतना असर नहीं होता था। इन्हें विलासिता और अभिजात्य वर्ग के मनोरंजन का साधन माना जाता था। धीरे-धीरे ये हमारे समग्र जीवन पर प्रभाव डालने लगीं। संप्रेषण माध्यम में दृश्य माध्यम को हमेशा से अग्रणी माना जाता रहा। हर दौर की फिल्में उस दौर के फैशन का प्रतिबिंब होती हैं। ये केवल कपड़ों के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामाजिक परिदृश्य को भी स्पष्ट करती हैं। यूं तो फिल्म निर्माण की हर विधा का अपनी जगह बेहद अहम स्थान होता है, लेकिन जो सबसे पहले नजर आता है, वह पात्र के कपड़े और माहौल का चित्रण ही होते हैं। जैसे नायक यदि गरीब है और उसने सिल्क के कपड़े पहन रखे हैं, भले ही वे फटे हुए हों तो भी दृश्य ही बेमजा नहीं होगा, बल्कि संवाद प्रेषण भी असरकारी नहीं हो पायेगा।

फिल्म निर्माण एक लंबी, संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी अहम कड़ी है वेशभूषा। बेहद शुरुआती दौर में कथानक पर अधिक ध्यान होता था, किंतु समय के साथ कपड़ों पर भी ध्यान केंद्रित होने लगा। शुरुआत की फिल्मों में नायक ने धोती भी पहनी है तो नायिकाओं ने सोलह हाथ की साड़ी, नथनी भी। बलराज साहनी, मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, जीवन जैसे अनेक पात्रों ने धोती की गरिमा को बढ़ाया है। यूं उस दौर में भी पेंट, शर्ट, सूट-टाई का चलन था, क्योंकि अंग्रेजों के रहते ही फिल्म निर्माण प्रारंभ हुआ था तो उनके तौर-तरीकों का चलन रहना ही था।

फिल्म निर्माण एक लंबी, संघर्षपूर्ण प्रक्रिया है। इसकी अहम कड़ी है वेशभूषा। बेहद शुरुआती दौर में कथानक पर अधिक ध्यान होता था, किंतु समय के साथ कपड़ों पर भी ध्यान केंद्रित होने लगा। शुरुआत की फिल्मों में नायक ने धोती भी पहनी है तो नायिकाओं ने सोलह हाथ की साड़ी, नथनी भी। बलराज साहनी, मोतीलाल, पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, जीवन जैसे अनेक पात्रों ने धोती की गरिमा को बढ़ाया है। यूं उस दौर में भी पेंट, शर्ट, सूट-टाई का चलन था, क्योंकि अंग्रेजों के रहते ही फिल्म निर्माण प्रारंभ हुआ था तो उनके तौर-तरीकों का चलन रहना ही था।

इसी तरह से नायिकाओं के कपड़े भी अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते रहे हैं। वैसे तो नारी कुदरती तौर पर श्रृंगारिक ही रही है और हर हाल में, हर दौर में उसने वस्त्रों पर पुरुष की तुलना में अधिक ध्यान दिया है तो फिल्मों में तो इस ओर खास तवज्जो रहनी ही थी। नायिका के लिये वस्त्र के अलावा आभूषण, केश सज्जा, सौंदर्य प्रसाधन के साथ चाल-ढाल भी मायने रखती है। फिल्म निर्माण के तमाम पहलुओं में ये सारे तत्व भी अहम भूमिका में रहते हैं। नायिकाओं ने लंबे अरसे तक फिल्मों में साड़ी पहनी है। यदि पात्र मुस्लिम है तो जरूर सलवार-कुर्ता, शरारा वगैरह रहे हैं। साडियां भी हैसियत का प्रतिनिधित्व करती थीं। राजसी भूमिका है तो सिल्क और भारी एंब्रायडरी वाले वस्त्र रहते थे तो गरीबी में सूती, फटी साड़ी होती थीं। सूती साड़ी अमीरी में भी पहनी गई, लेकिन वे बेहद कीमती हुआ करती थीं। शर्मिला टेगौर, मीना कुमारी, नरगिस, वहीदा रहमान, वैजयंती माला, कामिनी कौशल, दुर्गा खोटे, सुलोचना, नूतन आदि ने बनारसी, बंगाली, कांचीवरम साडियां पहनकर धूम मचाई है। इनका आकर्षण आज के दौर की कम कपड़ों की नायिकाओं से किसी तरह कम नहीं होता था। तब इन नायिकाओं की साडियों के पहनने से लेकर तो वह किस किस्म की है, उस पर गौर किया जाता था और अनुसरण भी।

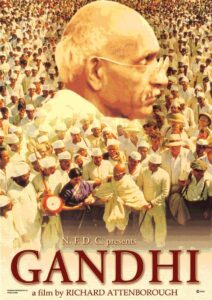

काफी लंंबे अरसे तक फिल्म निर्माण में वस्त्रों के चयन की जिम्मेदारी निर्देशक की हुआ करती थी, किंतु समय के साथ इसमें भी बदलाव आया और सत्तर के दशक में बाकायदा वस्त्र विशेषज्ञ का प्रवेश हुआ। इसे कास्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर जाना गया। 1961 में आई फिल्म ‘जब प्यार किसी से होता है‘ में भानु अथैया ने संभवत: पहली बार कास्ट्यूम डिजाइनर के रूप में कार्य प्रारंभ किया। फिल्मोद्योग ने महसूस किया कि यह भी ऐसा क्षेत्र है, जिसमें काम की काफी गुंजाइश है और जिससे गुणवत्ता में इजाफा ही होता है। तब अथैया को फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम, रेशमा और शेरा, गांधी, सत्यम-शिवम-सुंदरम, लगान, स्वदेस, लेकिन जैसी अनेक फिल्में की और खूब शोहरत पाई। उन्हें भारत ही नहीं दुनिया ने पहली बार जाना ‘गांधी’ फिल्म में कास्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर। इसके लिये उन्हें 1983 का जग प्रसिद्ध ऑस्कर एकेडमी अवार्ड भी मिला। साथ ही 1990 में ‘लेकिन’ फिल्म के लिये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।

भानु अथैया ने इस सितारा हैसियत वाले करियर में सितारों सी चमक पैदा कर दी। थोड़ी सी भी समझ और जानकारी रखने वाले को लगने लगा कि वह कास्ट्यूम डिजाइनर हो सकता है। तब तक फिल्मी दुनिया के बाहर फैशन डिजाइनर तो अस्तित्व में थे, किंतु वे फिल्मों की ओर रुख करने को बेहद उत्साहित नहीं थे। वजह थी, इस उद्योग की अस्थिर स्थिति, धन की कमी, बेहिसाब मेहनत और नतीजे का पता नहीं। जल्द ही इन जंजालों से मुक्त होकर कास्ट्यूम डिजाइनिंग का क्षेत्र सोने के अंडे देने वाले खजाने में बदल गया, जिसका श्रेय भानु को जाता है।

ऐसा नहीं है कि पुराने दौर के निर्माता-निर्देशक, कलाकार फैशन या परिधान के तौर-तरीकों को नहीं जानते थे, परंतु वे इसे पूर्णकालिक करियर के तौर पर नहीं देखते थे। वह तो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हरदम नया करने की सोच के चलते ही इस ओर ध्यान गया, जिसने समूचा दृष्टिकोण ही बदल दिया। इस समय जितने महत्वपूर्ण निर्देशक, नायक-नायिका हो चले हैं, उसके समानांतर कास्ट्यूम डिजाइनर भी माने जाने लगे हैं। खासकर जबसे पीरियड फिल्मों का दौर फिर से शुरू हुआ है, तबसे इसकी मांग जबरदस्त बढ़ी है। फिर चाहे वह फिल्म देवदास हो, पद्मावत हो, तानाजी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो।

ऐसा नहीं है कि पुराने दौर के निर्माता-निर्देशक, कलाकार फैशन या परिधान के तौर-तरीकों को नहीं जानते थे, परंतु वे इसे पूर्णकालिक करियर के तौर पर नहीं देखते थे। वह तो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हरदम नया करने की सोच के चलते ही इस ओर ध्यान गया, जिसने समूचा दृष्टिकोण ही बदल दिया। इस समय जितने महत्वपूर्ण निर्देशक, नायक-नायिका हो चले हैं, उसके समानांतर कास्ट्यूम डिजाइनर भी माने जाने लगे हैं। खासकर जबसे पीरियड फिल्मों का दौर फिर से शुरू हुआ है, तबसे इसकी मांग जबरदस्त बढ़ी है। फिर चाहे वह फिल्म देवदास हो, पद्मावत हो, तानाजी हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो।

जब कास्ट्यूम पर काम होने लगा तब खास तरह के कपड़ों का भी दौर नायक-नायिका के साथ बदलता रहा। साधना की जिस तरह से हेयर स्टाइल अलग थी वैसे ही उसका अंग से चिपका हुआ सलवार-कुर्ता भी चलन में था। इसे भानु ने ही तैयार किया था। पाकीजा के बाद मीना कुमारी की पहनी हुई ड्रेस का नाम ही पाकीजा सूट हो गया। आज का प्लाजो काफी कुछ उसकी नकल है। एक बात यह भी गौर करने लायक है कि ज्यादातर फैशन पुराने परिधान को फेरबदल कर ही बनाया जा रहा है। फिल्मों में नायिका के बदन पर छोटे कपड़ों का प्रचलन संभवत बॉबी फिल्म से प्रारंभ हुआ, जब डिंपल ने नाट लगा ब्लाउज और स्कर्ट पहना। डिंपल ने ही सागर फिल्म में बिकिनी वाला स्वीम सूट पहना, जो बाद में आम परिधान सा हो गया। कभी ग्रामीण महिलायें पीछे डोरी से बंधी चोली पहनती थीं, वह अब फैशनेबल बिकिनी हो गई। गांव की लड़कियां कभी स्कर्ट या शर्ट के नीचे पेटीकोट पहनती थी, जो बाद में अनेक रूप में फैशन बन गया। कभी इवनिंग या नाइट गाउन तो कभी प्लाजो, टी शर्ट। एक बात जरूर रही कि साड़ी का स्वरूप भले ही बदल गया, लेकन इसे पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया जा सका। पहले जहां बनारसी सिल्क, बंगाली साडियां होती थीं तो अब शिफॉन, जार्जेट की एक से एक नायाब साडियां पहनी जाने लगी हैं। रेडिमेड साडियां भी फिल्मों की ही देन हैं, जिसमें पटली नहीं लेना पड़ती।

जब कास्ट्यूम पर काम होने लगा तब खास तरह के कपड़ों का भी दौर नायक-नायिका के साथ बदलता रहा। साधना की जिस तरह से हेयर स्टाइल अलग थी वैसे ही उसका अंग से चिपका हुआ सलवार-कुर्ता भी चलन में था। इसे भानु ने ही तैयार किया था। पाकीजा के बाद मीना कुमारी की पहनी हुई ड्रेस का नाम ही पाकीजा सूट हो गया। आज का प्लाजो काफी कुछ उसकी नकल है। एक बात यह भी गौर करने लायक है कि ज्यादातर फैशन पुराने परिधान को फेरबदल कर ही बनाया जा रहा है। फिल्मों में नायिका के बदन पर छोटे कपड़ों का प्रचलन संभवत बॉबी फिल्म से प्रारंभ हुआ, जब डिंपल ने नाट लगा ब्लाउज और स्कर्ट पहना। डिंपल ने ही सागर फिल्म में बिकिनी वाला स्वीम सूट पहना, जो बाद में आम परिधान सा हो गया। कभी ग्रामीण महिलायें पीछे डोरी से बंधी चोली पहनती थीं, वह अब फैशनेबल बिकिनी हो गई। गांव की लड़कियां कभी स्कर्ट या शर्ट के नीचे पेटीकोट पहनती थी, जो बाद में अनेक रूप में फैशन बन गया। कभी इवनिंग या नाइट गाउन तो कभी प्लाजो, टी शर्ट। एक बात जरूर रही कि साड़ी का स्वरूप भले ही बदल गया, लेकन इसे पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया जा सका। पहले जहां बनारसी सिल्क, बंगाली साडियां होती थीं तो अब शिफॉन, जार्जेट की एक से एक नायाब साडियां पहनी जाने लगी हैं। रेडिमेड साडियां भी फिल्मों की ही देन हैं, जिसमें पटली नहीं लेना पड़ती।

यूं जब कास्ट्यूम डिजाइनर नहीं होते थे, तब भी मुगले आजम, ताजमहल, अनारकली, नवरंग जैसी अनगिनत फिल्में बनीं और खूब चलीं। उनमें कास्ट्यूम पर खास ध्यान दिया गया, जो निर्देशक की जिम्मेदारी होती थी। अब तो नायक-नायिकायें अपने कास्ट्यूम डिजाइनर रखती हैं जो केवल फिल्में ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी उनके कपड़े डिजाइन करते हैं। अब यह भारी भरकम उद्योग बन चुका है और बड़े-बड़े घरानों से लेकर नगरीय जीवन तक में शादियों के मौके पर वेडिंग डिजाइनिंग पर खूब काम और धन खर्च होने लगा है। शादियों के कुछ परिधान तो ऐसे होते हैं जो जीवन में दूसरी बार पहनने में नहीं आते, फिर भी उन पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं।