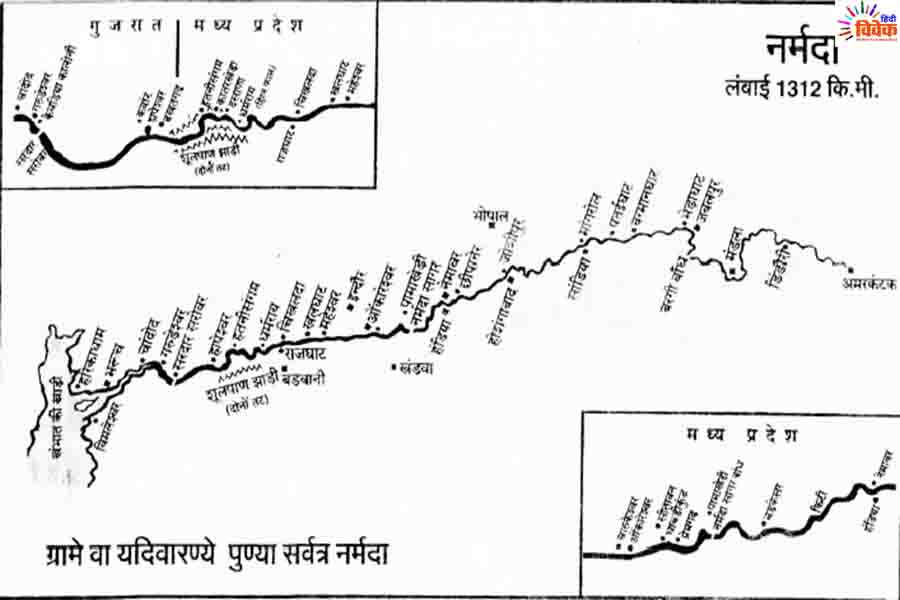

नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवनरेखा है। प्रदेश के अनूपपुर जिले की मैकल पर्वतमाला पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ अमरकंटक इसका उद्गम है। यहीं से निकलकर नर्मदा गुजरात की खम्बात की खाड़ी से अरब सागर में समाहित हो जाती है। पैदा होने, मीलों की यात्रा करने और सागर में समाहित हो जाने तक नर्मदा का क्या उद्देश्य है, यह तो आजतक पता नहीं चला, लेकिन नर्मदा अपने आस-पास ही नहीं स्वयं से कोसों दूर रहने वालों को भी जीवन देती है। दूसरों को जीवन देना ही शायद नर्मदा का उद्देश्य है। नदी के रूप में नर्मदा का कुल 1312 किलोमीटर प्रवाह है। मध्यप्रदेश में नर्मदा का प्रवाह 1077 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की मैकल पर्वत माला में समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर भारतीय प्रायद्वीय में पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली भारत की पांचवीं सबसे बड़ी नदी है। यह नदी भरूच से 55 किलो दूर खम्बात की खाड़ी में सतपुडा पर्वतमाला, पूरब में मैकल पर्वतमाला व पश्चिम में अरब सागर स्थित है। नर्मदा नदी प्रथम 1077 किमी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात की सीमा से तथा शेष 161 किमी गुजरात की सीमा से होकर बहती है। नर्मदा कछार के लगभग कुल 1 लाख वर्ग किमी आवाह क्षेत्र में पक्षकार राज्यों के मध्य वितरित हुए क्षेत्रानुसार 88 प्रतिशत मध्य प्रदेश में 2 प्रतिशत महाराष्ट्र में तथा 10 प्रतिशत गुजरात में है।

मध्यप्रदेश में नर्मदा कछार की वृहद सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत विवरण-

| क्र | परियोजना का नाम | लागत (करोड रु. में) | लाभ सिंचाई (हे) बिजली (मे वा) | जल का सिंचाई उपयोग (लाख घन मी) |

1 तवा 113.0 2.469 13.5 2386.72

2 बारना 18.9 0.548 – 559.82

3 कोलार 120.0 0.451 – 435.90

4 सुक्ता 12.6 0.166 – 170.57

5 मटयारी 30.0 0.101 – 88.38

योग 1 से 5 294.50 3.735 13.5 3641.39

6ए रानी अवंतिबाई लोधीसागर 814.18 1.57 100(90+10) 1008.00

बी बरगी डायवर्जन 2604.50 2.45 – 1853.10

7ए इंदिरा सागर परियोजना 5307.20 1.23 1000 1674.00

बी केनाल पावर हाउस 61.61 – 15

8 ओंकारेश्वर परियोजना 2899.69 1.47 – 140.00

9 मान परियोजना 142.7 0.150 – 140.00

10 जोबट परियोजना 117.45 0.098 – 112.00

11 अपर वेदा 87.86 0.099 – 90.00

योग 6 से 11 12034.56 7.067 1635 6177.10

प्रस्तावित परियोजनाएं

12 अपर नर्मदा 340.65 90.00 – 178.93

13 अपर बुडनेर 98.00 178.93 – 82.72

14 हालोन 193.01 134.00 – 134.00

15 अटारिया 130.00 105.00 – 112.36

16 चिंकी 708.00 133.00 – 1969.90

17 शेर 647.00 0.647 – 567.96

18 मछरेवा 0.506 – – 567.96

19 शक्कर 0.522 – – –

20 दूधी 0.093 0.506 – 444.49

21 मोरनड 0.129 0.522 – 465.48

22 मंजाल 0.708

23 पुनासा लिफ्ट 0.323 105.00

24 लोअर गोई 0.137 – 133.00

योग 12 से 24 3.372 4193.84

महायोग 14.174 1648.50 14012.33

नर्मदा मध्यप्रदेश को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुख देती है। लेकिन सुख देने वाली नर्मदा स्वयं दुखी है। मध्यप्रदेश और गुजरात को जीवन देने वाली नर्मदा मृत्यु की कगार पर है। नर्मदा का जल, कछार, रेत, उसके जल-ग्रहण क्षेत्र सब खतरे में है। नर्मदा का संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिये कभी वह खतरे के निशान से ऊपर होती है तो कभी नीचे। नर्मदा का खतरा न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। नर्मदा घाटी का विश्व की प्राचीनतम सभ्यता-संस्कृतियों में शुमार है। यहां की आबादी आज भी प्रकृति आधारित है। उनके जीवन-यापन का आधार परिश्रम और प्राकृतिक संसाधन ही है। लेकिन नर्मदा घाटी पूरे मध्यप्रदेश के लिए ऊर्जा, पानी, कृषि और विकास का आधार है। विकास की आधुनिक सोच ने प्रकृति के शोषण की हद तक दोहन के लिए प्रेरित किया। मानव के विकास के लिए प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन के भरपूर दोहन का सिलसिला चल पड़ा। इसी सिलसिले में सरकार ने नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर के साथ 30 बड़े बांधों की योजना बनाई। खनिज विकास, वन विकास की ही तरह नर्मदा विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। नर्मदा की धारा को रोक कर, उसके पानी के उपयोग की कार्य-योजना बनाई गयी। नर्मदा के पानी से सिंचाई और बिजली की उपज करने का नारा दिया गया है। इसी के मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से नर्मदा जल का अधिकतम उपयोग करने की पहल की है। इसके अंतर्गत नर्मदा घाटी की सिंचाई परियोजना को और गति देने से पिछले साल तक विभिन्न परियोजनाओं से 6 लाख 37 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। इसके साथ ही नर्मदा घाटी जल विद्युत परियोजनाओं से भी इसी अवधि तक 36 हजार 340 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की गई। नर्मदा घाटी की विभिन्न परियोजनाओं से वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 तक 2 लाख 63 हजार 523 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई। इससे पूर्व नर्मदा की पांच वृहद परियोजनाओं से 3 लाख 73 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई निर्मित की गई थी। इसे सम्मिलित कर नर्मदा घाटी की परियोजनाओं से होने वाली सिंचाई का कुल क्षेत्र अब 6 लाख 37 हजार 23 हेक्टेयर हो गया है। नर्मदा घाटी में स्थापित जल परियोजना इंदिरा सागर से 1000 मेगावाट, ओंकारेश्वर से 520 मेगावाट, सरदार सरोवर अंतर्राज्यीय परियोजना के 1400 मेगावाट का 57 प्रतिशत तथा बरगी नहर पावर हाउस से 10 मेगावाट, इंदिरा सागर नहर पावर हाउस से 15 मेगावाट जल उत्पादन की क्षमता निर्मित की गई है। 2013 के लिए 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त रकबे की सिंचाई करने का लक्ष्य है। राज्य शासन द्वारा नर्मदा के आवंटित जल का उपयोग करने के लिये राज्य सरकार ने वर्ष 1972 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं नर्मदा नियंत्रण मण्डल का गठन कर प्रदेश में 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं एवं 3000 छोटी परियोजनाएं नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। प्रस्तावित परियोजनाओं में से सात वृहद परियोजना- तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मान, शहीद चन्द्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्माणाधीन वृहद परियोजना में रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना, बरगी व्यपवर्तन परियोजना (बरगी दांयी तट नहर), इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, अपरवेदा, शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) एवं पुनासा परियोजना शामिल है।

मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य के बीच नर्मदा कछार के जल बंटवारे के लिए भारत सरकार द्वारा गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने वर्ष 1969 में दिए अपने फैसले में कुल प्रवाहित होने वाले 28 मिलियन एकड़ फीट जल में से मध्यप्रदेश को 18.25 मिलियन एकड़ फीट, गुजरात को 9.00 एम. ए. एफ. महाराष्ट्र को 0.25 एम. ए. एफ. एवं राजस्थान को 0.50 एम. ए. एफ. जल का बंटवारा किया था। इसका उपयोग संबंधित राज्यों को 45 वर्ष अर्थात् वर्ष 2024 तक करने की समय-सीमा न्यायाधिकरण ने निर्धारित की है।

नर्मदा घाटी के तीन बड़े और महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक पक्ष सरकार का है। सरकार में केंद्र और राज्य की सरकारें हैं। राज्य सरकारों में कमोबेश मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान है। इन्हीं सरकारों के साथ कुछ बहुराष्ट्रीय निर्माण एजेंसिया और वित्तीय संस्थाएं भी हैं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, नीतियों पर कोई फर्क नहीं पडता। दूसरा पक्ष छोटे-बड़े स्वयंसेवी संगठनों और देशी-विदेशी मदद से चलने वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा का तीसरा बड़ा पक्ष सरकार और नर्मदा बचाओ आंदोलन के अलावा चलने वाली आध्यात्मिक और रचनात्मक कोशिशें हैं। ये कोशिशें कभी तो नर्मदा की सफाई, नर्मदा के प्रदूषण और नर्मदा के जल-ग्रहण क्षेत्र के सवाल को लेकर होती हैं तो कभी नर्मदा परिक्रमा को लेकर। इस तरह का प्रयास व्यक्तिगत तो है ही, समूह और संगठनों के रूप में भी हैं।

नर्मदा का पहला यानि सरकारी पक्ष विकासवादी बातें करता हैं। वह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की हां में हां मिलाता है। दूसरी ओर बड़े बांधों के निर्माण और उससे होने वाले विस्थापन को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। भले ही इन पर विदेशी धन और संस्थाओं से सहयोग का आरोप लगता हो, लेकिन स्थानीय लोगों को जागरूक और आंदोलित करने में इनको सफलता मिली है। इस आंदोलन को मेधा पाटकर के साथ ही आलोक, नंदनी, सिल्वी जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहयोग है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को देशी-विदेशी जन-संगठनों का सक्रिय सहयोग है। ये संगठन बौद्धिक और आर्थिक स्तर पर हर संभव सहयोग करते हैं। नर्मदा से जुड़ा जो तीसरा पक्ष है वह विविध दिशाओं में सक्रिय है। कई मुद्दों पर निरपेक्ष भाव स्पष्ट झलकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन बड़े बांधों के विरोधी है। लेकिन न तो सरकार के स्तर पर और न ही नीतियों के स्तर पर इसका कोई सक्रिय विरोध दिखता है। पिछले कुछ वर्षों से ‘नर्मदा समग्र’ के नाम से कुछ प्रयास शुरू हुआ है। इसके मुखिया अनिल माधव दवे हैं। वे भाजपा के नेता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। वे विकास और विरोध के बीच समन्वय की बात करते हैं। बडे बांधों के सवाल पर वे भी चुप हैं। लेकिन वे कहते हैं- नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करना है। उसके जल ग्रहण क्षेत्र को उर्वर बनाना है। नर्मदा के दोनों तटों पर हो रही खेती को जैविक बनाना है। नर्मदा के जीवन के लिए जंगल जरूरी है। इसलिए नर्मदा के कछारों को हरा-भरा करना है। अनिल दवे इसके लिए समाज को जागरुक और सक्रिय करने की बात करते हैं। सरकार की भूमिका पर वे ज्यादा कुछ नहीं बोलते। इस मसले पर वे तीन बड़े सम्मेलन कर चुके हैं। नर्मदा का मामला पक्ष-विपक्ष में उलझ गया है। एक पक्ष सरकार का है और दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन का।

ताजा उदाहरण है। इंदिरासागर बांध को 262 मीटर तक भरे जाने के विरोध में खंडवा जिले के मालूद गांव में 150 लोग जल-सत्याग्रह कर रहे हैं। डूब प्रभावित, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता एवं गैरसरकारी संगठनों के लोग पहले भी ऐसा करते रहे हैं। वे डूब में आने वाली जमीन के बदले जमीन व विस्थापित मजदूरों को ढाई लाख रुपए देने की मांग कर रहे हैं। उधर, हरदा जिले के कालीसराय में भी तीन गांवों के करीब 25 लोगों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले खंडवा, हरदा, महेश्वर आदि जिलों के वनवासी अपने-अपने जिलों से लेकर भोपाल और दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाते रहते हैं। सरकार आश्वासन देती है, कभी-कभी समझौते करती है और अपना काम बदस्तूर जारी रखती है। नर्मदा घाटी में पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, आंदोलन, संघर्ष और विकास सब कुछ एक साथ चल रहा है।

आंदोलन के लोगों का कहना है कि ‘नर्मदा बचाओ का आंदोलन पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। तीन राज्यों और केंद्र के साथ इसका संघर्ष आज भी जारी है। सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में दो लाख लोग बसे हैं। ये लोग वर्ष 1994 से डूबी जमीन के बदले जमीन के लिए लड़ रहे हैं। सरदार सरोवर की लागत 4,200 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ रुपये हो गई। इसके बावजूद सिंचाई के लिए पानी और बिजली की बहुत कम उपलब्धता है। कच्छ-सौराष्ट्र को पानी का अपेक्षित हिस्सा भी नहीं मिलता। फिर विनाश क्यों?’

नर्मदा के मामले में अजीबो-गरीब स्थिति है। बांध समर्थकों के अपने तर्क है, विरोधियों के अपने। नर्मदा बचाओ आंदोलन की समर्थक और उससे जुड़ी साहित्यकार-लेखिका अरुंधती रॉय ‘बहुजन हिताय’ में लिखती हैं- ‘किसी राष्ट्र के लिए बड़े बांध वैसे ही हैं जैसे किसी फौजी जखीरे में परमाणु बम। दोनों व्यापक विनाश के उपकरण हैं। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिन्हें सरकार अपने ही लोगों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करती है। दोनों बीसवीं सदी के प्रतीक हैं जो उस वक्त को चिन्हित करते हैं जिसमें मनुष्य की मेधा ने अपने अस्तित्व के लिए उसकी सहज बुद्धि को पीछे छोड़ दिया है। ये दोनों खुद को ही खा रही सभ्यता के अमंगल संकेत है।’

नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर कहती हैं, ‘नर्मदा घाटी की लड़ाई विकास-विरोधी नहीं। बल्कि सही विकास के लिए है। यहां बन रहे या कुछ बन चुके 30 बड़े बांधों में से एक बांध में 248 छोटे और बड़े आदिवासी और किसानी गांवों की आहुति देकर, लाखों पेड़, जंगल, पक्के मकान, स्कूल, बाजार आदि खोकर भी किसे लाभ हो रहा है और कितना, यह सवाल इस आंदोलन के जरिये खड़ा किया गया। तब जाकर जापान, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका की कुछ संस्थाओं और विश्व बैंक को पुनर्विचार करते हुए अपना हाथ और साथ वापस खींचना पड़ा। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जनशक्ति के साथ, हर मोरचे पर खड़ा हुआ यह आंदोलन पुनर्वास तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को सही साबित करता गया। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों, ठेकेदारों और नौकरशाहों ने बांध नहीं रोका। आखिर सर्वोच्च न्यायालय को उसे 1995 से 1999 तक रोकना पड़ा। फिर वर्ष 2000 से आगे बढ़ा महाकाय बांध आज भी रुका है। आज 40,000 से अधिक परिवार डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। वर्ष 1993 से 1997 तक डूब चुकी आदिवासियों की जमीनें और गांव सुबूत हैं कि विनाश कितना भयावह होता है। लड़ते-झगड़ते और लाठी-गोली खाते महाराष्ट्र और गुजरात में कुल 10,500 आदिवासी परिवारों को तो जमीनें मिल गईं, लेकिन तीन राज्यों में आज भी हजारों परिवारों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है।’

आंदोलनकारी जमीन के बदले जमीन की मांग करते हैं। वे बांध की ऊंचाई को कम रखना चाहते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े बांधों के विकल्प की तलाश पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के लोग और यहां तक कि राजनीतिक दलों के लोग इन बांध विरोधियों और आंदोलनकारियों को विदेशी एजेंट और विकास विरोधी करार देते हैं। यह सच है कि इन बांध विरोधियों के संपर्क-सम्बन्ध विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं से हैं, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर न तो बड़े बांधों से होने वाले नुकसान को जायज ठहराया जा सकता है और न ही उनके तर्कों को नकारा जा सकता है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि बड़े बांधों से बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। पर्यावरण संकट में पड़ता है। बड़ी पूंजी के निवेश से बड़ी कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ता है। स्थानीय लोगों की जमीन हाथ से निकल जाती है, बदले में उन्हें कुछ रुपया थमा दिया जाता है। यह रुपया कुछ ही दिनों में खर्च हो जाता है। स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन उनकी जमीन छिन जाने के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और साधनविहीनता फैलती है। सामाजिक तनाव बढ़ता है। बांध निर्माण क्षेत्र में हिंसक विरोध और संघर्ष की स्थितियां अनेक चुनौतियों और समस्याओं को जन्म देती हैं।

यह कहना बेमानी नहीं है कि नर्मदा के विकास के नाम पर बड़े बांधों का निर्माण जरूर हो रहा है। उसके उपमोग के नाम पर सिंचाई और बिजली भी है। लेकिन यह भी सच है कि नर्मदा लगातार प्रदूषित हो रही है। नर्मदा के जल-संग्रहण क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही हैं। बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले लोग अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। वाजिब पुनर्वास न होने के कारण आर्थिक- सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। भारत के राजनीतिक दल या संगठन वैचारिक और सैद्धान्तिक रूप से बड़े बांधों के पक्ष में कभी नहीं रहे। चाहे मार्क्स को मानने वाले हो या गांधी और दीनदयाल उपाध्याय को, सभी ने प्रकृति और समानता को विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। इन विचारों को मानने वाले आज पश्चिमी विकास मॉडल के दबाव में हैं। इसीलिये सरकार और राजनीतिक संगठन सभी बहुराष्ट्रीय एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के दबाव में है। कुल मिलाकर नर्मदा का प्रश्न कई अंतर्द्वंदों से जूझ रहा है। विकास मॉडल का द्वंद्व तो है ही। साथ ही, वैचारिक भिन्नता के कारण सैद्धान्तिक सहमति के बावजूद निरपेक्षता का द्वंद्व भी है। इसीलिये नर्मदा बचाओ आंदोलन के तौर-तरीकों और उनके समर्थकों से भले ही मत-भिन्नता हो लेकिन उनके मुद्दों के प्रति उनके विरोधी भी मौन समर्थक बन जाते हैं। यह सच है कि नर्मदा का नुकसान कोई नहीं चाहता, न ही उसकी गोद में पल-बढ़ रहे लोगों का। लेकिन नर्मदा का जीवन जंगल खत्म हो रहा है। उसकी जमीन प्रदूषित हो रही है। नर्मदा का स्वभाव और उसकी प्रकृति दोनों बदल देने की मानवीय जिद है। इसीलिये कह सकते हैं- नर्मदा घाटी में पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, आंदोलन, संघर्ष और विकास सब कुछ है, बस नर्मदा नहीं।

——————–