”परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम……….!”’

सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम आदि शाश्वत भाव हैं और किसी भी सभ्य समाज में इन मूल्यों को पालित-पोषित करने की परंपरा और प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। भारत ने तो इन मूल्यों को सदैव ही सर्वोपरि माना। यहाँ की कथाओं-पुराणों, शास्त्रों-संस्कारों, आदर्शों-अवतारों में इन मूल्यों की विशेष संकल्पना व प्रतिष्ठापना देखने को मिलती रही है।

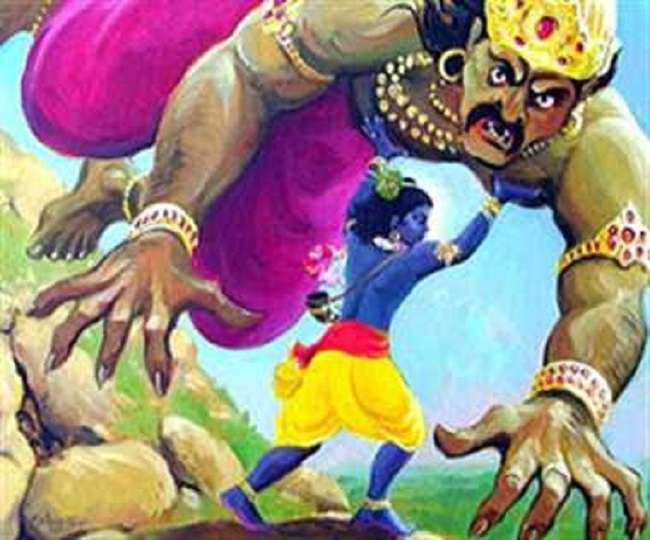

यहाँ तक कि हमारे सर्वाधिक प्रचलित और आदर्श महानायक श्रीराम और श्रीकृष्ण के जीवन में भी हमें इन गुणों के दर्शन होते हैं। परंतु ध्यातव्य यह है कि राम और श्रीकृष्ण लोकमानस के सर्वाधिक स्वीकार्य ईष्ट-आदर्श इसलिए रहे हैं कि उन्होंने अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की स्थापना के लिए अंतिम साँस तक प्राणार्पण से प्रयास और संघर्ष किया। उन्होंने सज्जन शक्तियों को संगठित कर दुर्जन शक्तियों को परास्त किया। उनका संपूर्ण जीवन ”परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्” का पर्याय रहा। वे बल-पौरुष-साहस के अधिष्ठाता रहे। उन्होंने केवल शब्दों से ही नहीं, अपितु अपने चरित्र और आचरण से क्लीवता एवं कायरता के स्थान पर पौरुष और पराक्रम का संदेश दिया। युद्ध से पलायन को उद्धत-अभिमुख अर्जुन को श्रीकृष्ण के संदेशों से ही ‘धर्म संस्थापनाय’ लड़ने की प्रेरणा मिली।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यह विचार-विश्लेषण समीचीन एवं उपयुक्त ही होगा कि महापराक्रमी-तेजस्वी-नीतिज्ञ-

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यह विचार-विश्लेषण समीचीन एवं उपयुक्त ही होगा कि महापराक्रमी-तेजस्वी-नीतिज्ञ- का पाठ नहीं पढ़ाया है? यह निरपेक्ष और स्वतंत्र विश्लेषण की अपेक्षा रखता है कि क्या राधा-कृष्ण एवं रासलीला के प्रसंगों में अतिशय रुचि लेने या ऐसे प्रसंगों को अतिरिक्त रुचि ले-लेकर प्रस्तुत करने की साहित्यिक-सामाजिक प्रवृत्ति ने केवल भक्ति की भाव-गंगा बहाई या समाज को उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी बनाने में भी उसकी कोई भूमिका रही? जबकि विद्वतजन जानते हैं कि योगेश्वर एवं गीतोपदेशक श्रीकृष्ण के प्राचीनतम एवं प्रामाणिक जीवनचरित ”भागवतपुराण’ में राधा का उल्लेख तक नहीं है। बाद में, मुख्यतया भक्ति और रीतिकाल में राधा का पूरा परिवार, उनके माता-पिता, गाँव-ठिकाना, कथा-प्रसंग अपनी पूर्णता तक जा पहुँचा और तमाम भक्त तो कृष्णमय से अधिक राधामय ही हो उठे। कृष्ण और राधा के जिस दिव्य एवं आत्मिक प्रेम की चर्चा पूर्ववर्त्ती कवियों-कथाकारों में प्रारंभिक अवस्था में दृष्टिगोचर होती है, कालांतर में वह दिशाहीन होकर ऐंद्रिकता और दैहिकता की सीमा तक जा पहुँचती है। कई बार इन प्रसंगों की आड़ लेकर स्वेच्छाचारिता एवं अमर्यादित उन्मुक्तता को भी सही सिद्ध करने की सामाजिक कुचेष्टाएँ दीख पड़ती हैं।

का पाठ नहीं पढ़ाया है? यह निरपेक्ष और स्वतंत्र विश्लेषण की अपेक्षा रखता है कि क्या राधा-कृष्ण एवं रासलीला के प्रसंगों में अतिशय रुचि लेने या ऐसे प्रसंगों को अतिरिक्त रुचि ले-लेकर प्रस्तुत करने की साहित्यिक-सामाजिक प्रवृत्ति ने केवल भक्ति की भाव-गंगा बहाई या समाज को उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी बनाने में भी उसकी कोई भूमिका रही? जबकि विद्वतजन जानते हैं कि योगेश्वर एवं गीतोपदेशक श्रीकृष्ण के प्राचीनतम एवं प्रामाणिक जीवनचरित ”भागवतपुराण’ में राधा का उल्लेख तक नहीं है। बाद में, मुख्यतया भक्ति और रीतिकाल में राधा का पूरा परिवार, उनके माता-पिता, गाँव-ठिकाना, कथा-प्रसंग अपनी पूर्णता तक जा पहुँचा और तमाम भक्त तो कृष्णमय से अधिक राधामय ही हो उठे। कृष्ण और राधा के जिस दिव्य एवं आत्मिक प्रेम की चर्चा पूर्ववर्त्ती कवियों-कथाकारों में प्रारंभिक अवस्था में दृष्टिगोचर होती है, कालांतर में वह दिशाहीन होकर ऐंद्रिकता और दैहिकता की सीमा तक जा पहुँचती है। कई बार इन प्रसंगों की आड़ लेकर स्वेच्छाचारिता एवं अमर्यादित उन्मुक्तता को भी सही सिद्ध करने की सामाजिक कुचेष्टाएँ दीख पड़ती हैं।अनायास ही यह प्रश्न भी मन को उद्वेलित-व्यथित करता है कि सन 1192 में मोहम्मद गोरी के हाथों निर्णायक एवं अपमानजनक पराजय के पश्चात अपना यह प्राणप्रिय भारतवर्ष लगातार विदेशी आक्रांताओं के पदों के नीचे कुचला जाता रहा और सन 1857 आते-आते तो वह विदेशी साम्रज्यवाद के पूर्णतया अधीन हो गया। परंतु घोर आश्चर्य यह है कि अपमान, प्रताड़ना और गुलामी की उन सदियों में भी तुलसी जैसे अपवादों को छोड़ दें तो हमारा संपूर्ण भक्ति एवं रीति कालीन साहित्य और चिंतन धनुर्धारी राम के बजाय बाँकेबिहारी, रासबिहारी, कुंजबिहारी श्रीकृष्ण के आस-पास ही घूमता-मंडराता रहा। जबकि गुलामी की उन सदियों में वीरता, स्वतंत्रता एवं सुसुप्त राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना जागृत करने वाले प्रसंगों को अधिक प्रमुखता से उभारा जाना चाहिए था। तब और कमोवेश आज के विषम, प्रतिकूल एवं अंतर्बाह्य चुनौतियों से घिरे कालखंड में हमें योगेश्वर के रूप में उस महाबली योद्धा श्रीकृष्ण की अधिक आवश्यकता है, जो शिशुपाल-जरासंध जैसे आतताइयों का नाश करता है, अबला एवं दुर्बलों की रक्षा करता है, चाणूर-मुष्टिक और कंस जैसे महाबलियों एवं महा आतताइयों का संहार करता है, और महाभारत के युद्ध में ‘शठे शाठ्यम समाचरेत’ की नीति का अनुसरण करते हुए धर्म की जीत और अधर्म की हार सुनिश्चित करता है।

मध्यकालीन कवियों-चिंतकों को केवल माखन चुराने वाले, मटकी फोड़नेवाले, वंशी बजाने वाले, चाँदनी रात में रासलीला रचाने वाले, गोपियों के वस्त्र उठाने वाले, कुंजों में ब्रजबालाओं के संग दुपहरियाँ बितानेवाले श्रीकृष्ण ही याद रहते हैं, पर उन्हें उसी आयु, बल्कि उससे भी छोटी आयु में प्रलंब, धेनुक, कालिय और बक जैसे न जाने कितने असुरों की नकेल कसने वाले श्रीकृष्ण; ‘महाभारत’ और ‘भगवद्गीता’ के महानायक और उद्घोषक श्रीकृष्ण- लगभग नहीं के बराबर याद आते! कविता-कहानियों का जनमानस पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो समाज भी साहित्य से ही प्रेरणा-संदेश ग्रहण करता है। साहित्य ही उसे आदर्श और जीवन-मूल्य प्रदान करता है। आज समय आ गया है कि जो भूल मध्यकालीन कवियों-साहित्यकारों-चिंतकों से हुई, वर्तमान में उसका परिशोधन-परिमार्जन हो! माना…माना कि लोकमानस कोमल-मधुर-भावपूर्ण प्रसंगों में अधिक रुचि लेता है, पर साहित्य एवं साहित्यकारों का उद्देश्य केवल लोक का रंजन नहीं, चरित्र का गठन और परिमार्जन भी होना चाहिए। और यह तभी संभव होगा, जब वह अपने लोकनायकों का युगीन एवं आदर्श चित्र व चरित्र प्रस्तुत करे।

आज भी वंशी बजैया, रास रचैया, गाय चरैया, लोक लुभैया, गोपियों के वस्त्र उठानेवाले, माखन चुराने वाले, मटकी फोड़ने वाले कृष्ण-रूप का ही सर्वत्र बोलबाला है। श्रीकृष्ण वादक हैं, नर्त्तक हैं, मुरलीधर हैं, चक्रधारी हैं, गीता के प्रवर्त्तक हैं, धर्म-संस्थापक हैं, मर्यादा-स्थापक हैं, निर्बलों के रक्षक, असुरों के संहारक हैं, वे देश के स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक भी हैं। कथा-काव्यों से लेकर प्रसंगों-प्रवचनों-आख्यानों में उनके समग्र रूप के दर्शन होने चाहिए|

कोविड जैसी वैश्विक महामारी एवं उसके दुष्प्रभावों के इस कठिन कालखंड में उनके ”कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” संदेश की महत्ता एवं प्रासंगिकता और बढ़ गई है। एक ऐसे दौर में जबकि हमारा देश विस्तारवाद, साम्रज्यवाद, अलगाववाद, आतंकवाद जैसी बड़ी चिंताओं और समस्याओं की चपेट में है, हमें श्रीकृष्ण के पराक्रमी-तेजस्वी-कर्मयोगी-चक्