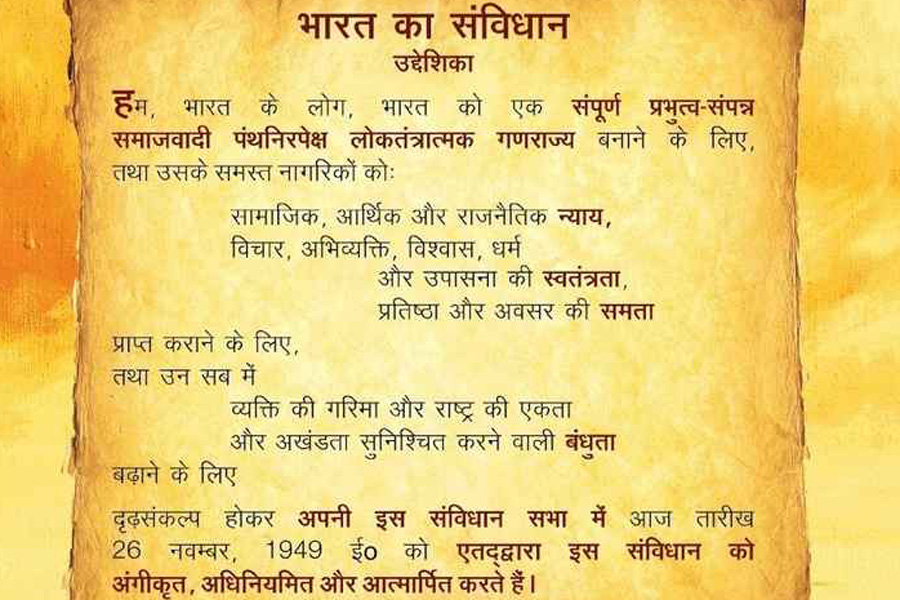

संविधान की उद्देशिका में इन्हें ‘हम भारत के लोग‘ कहा गया है। संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 के दिन पारित संकल्प (धारा 4) में कहा गया है, ‘‘प्रभुत्व संपन्न भारत की सभी शक्तियां और प्राधिकार, उसके संघटक भाग और शासन के सभी अंग ‘लोक‘ से उत्पन्न हैं।‘‘ भारत का अपना संविधान है। संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्ति संपन्न बनाया है, तीनों के अलग अलग उत्तरदायित्व हैं। सबकी मर्यादा हैं। कुछ विद्वान संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च बताते हैं। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत में इसी तर्ज पर संविधान की सर्वोच्चता बताई जाती है। संविधान राजधर्म है।

धर्म की शक्ति पालनकर्ता में निहित होती है। यहाँ जनहित और जनइच्छा की सर्वोच्चता है। सम्प्रति न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य खटास है। विधायिका द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायायिक नियुक्ति आयोग कानून को न्यायालय द्वारा निरस्त करने की बातें चर्चा का विषय हैं। राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने न्यायायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द करने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह केशवानंद भारती वाद में दिए गए फैसले से सहमत नहीं हैं। इस फैसले में कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के आधारभूत ढाँचे में नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को संसद की सम्प्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

संविधान का आधारभूत ढांचा बहस का विषय बन गया है। वैसे भी केशवानंद वाद का फैसला विवाद का विषय रहा है। संविधान (अनु० 368) में संविधान संशोधन के लिए प्रत्येक सदन से उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा व सदन के उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की अपेक्षा है। साथ ही संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, सातवीं अनुसूची व कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमण्डलों का समर्थन भी जरूरी है। संविधान सभा में भी आधारिक लक्षणों/मूलभूत ढाँचे पर कोई चर्चा नहीं हुई। न्यायायिक नियुक्ति आयोग विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ था। देश की आधे से ज्यादा विधान सभाओं ने भी इसका अनुसमर्थन किया था। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे।

फिर सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारिक लक्षण की बात उठी। इसी आधार पर नियुक्ति आयोग अधिनियम निरस्त कर दिया गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। संशोधन शक्ति की कोई भी सीमाएं अनु० 368 में नहीं है। इसी अनुच्छेद में एक शब्द निरसन आया है। संविधान पर लिखी किताब में न्यायमूर्ति दुर्गा दास बसु ने लिखा है कि, ‘‘अनु० 368 के अधीन संशोधन में संविधान के किसी भी उपबंध का निरसन – डिलीशन सम्मिलित है। तथाकथित आधारिक और सारवान उपबंध भी उसमें आते हैं।‘‘ संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं। लेकिन न्यायालय द्वारा घोषित इन आधारिक लक्षणों का संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि संविधान संशोधन संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन करता है तो न्यायालय उसे शक्तिवाह्यता आधार पर शून्य करार देने का हकदार होगा।

उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारिक लक्षणों की सूची में संख्या निश्चित नहीं की। कह सकते हैं कि यह सूची अभी अपूर्ण है। भविष्य में संविधान के निर्वचन से जुड़े मामलों में कुछ और विषय भी जोड़े जा सकते हैं। संप्रति संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायायिक पुनर्विलोकन, परिसंघवाद, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता व अखण्डता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, सामाजिक न्याय, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन आदि 25 बिंदु आधारिक लक्षणों की सूची में है। न्यायपालिका संविधान के निर्वचन व क्रियान्वयन की अभिभावक है। वह न्यायायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से संविधान और विधि की व्याख्याता भी है। वह अपने निर्णयों में स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान का उत्कृष्ट भाग है। व्याख्याकार और निगरानीकर्ता के रूप में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन व्याख्याकार सर्वोच्च नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सीमा के भीतर ही अपना काम करती है। उसके स्वछन्द होने से व्यवस्था में अंतर्संगीत नहीं पैदा होगा। स्वतंत्रता विधायी मूल्य है और स्वच्छंदता नकारात्मक।

संसद सवा अरब से ज्यादा लोगों की प्रतिनिधि संस्था है। यह विधि निर्मात्री है। इसके पास संविधान संशोधन के भी अधिकार हैं। संसद और विधान मण्डल में बहुमत प्राप्त दल समूह कार्यपालिका बनाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के सम्बंध स्थाई हैं। कार्यपालिका अपने समूचे कामकाज के बारे में संसद व विधानमण्डल के प्रति जवाबदेह है। कार्यपालिका की जवाबदेही भारतीय शासन व्यवस्था को प्रामाणिक बनाती है। विधायिका अपने कामकाज से जनता की सर्वोपरि इच्छा को व्यक्त करती है। कार्यपालिका अपने कामकाज के बारे में न्यायालयों के प्रति भी जवाबदेह है। जवाबदेही प्रत्येक संस्था के कामकाज की गुणवत्ता बढ़ाती है। न्यायपालिका के प्रति लोगों में श्रद्धा है। पर उसकी जवाबदेही का कोई मंच नहीं है।

न्यायपालिका को अपने भीतर से ही किसी जवाबदेह संस्था का विकास करना चाहिए। अधिकार प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है। न्यायपालिका के फैसलों पर टिप्पणियां भी होती हैं। ऐसी टिप्पणी को लेकर न्यायालय की अवमानना की बातें भी चलती हैं। संविधान के आधारिक लक्षणों को लेकर भी टिप्पणियां हुई थीं। संविधान संशोधन और विधि निर्माण विधायिका के विषय हैं। हमारी संसदीय संस्थाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। वे विश्व प्रतिष्ठ हैं। न्यायालय के निर्णय विधि बनते हैं। इसलिए न्यायायिक निर्णयों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होती है। संविधान के आधारिक लक्षणों का उदय न्यायायिक प्रक्रिया से हुआ है। विधायिका से नहीं।

संविधान जड़ नहीं हो सकता। सविधान निर्माताओं ने आज से 72-73 वर्ष पहले तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान बनाया था। समय और परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है।

संविधान में भी देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संशोधन होते रहते हैं। लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। अनु० 370 जीवंत उदाहरण है। यह काल संगत नहीं था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस अनुच्छेद में संशोधन/निरसन हुआ। पं० जवाहर लाल नेहरू ने ठीक कहा था कि ”संविधान इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि वह राष्ट्रीय विकास और सामर्थ्य की बदलती हुई परिस्थितियों में अनुकूलित न किया जा सके।‘‘ संविधान निर्माताओं ने परिसंघ प्रणाली को प्रभावित न करने वाले उपबंधों को संशोधित करने के लिए सरल उपबंध किया था। ऐसे उपबंध साधारण बहुमत से पारित होते हैं। संशोधन के लिए सरल तरीका अपनाने का राजनीतिक महत्व था।

डॉ० आंबेडकर ने संविधान सभा में संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा था, ‘‘जो संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें बस दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना होगा। यदि वह वयस्क मत के आधार पर संसद में दो तिहाई बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह समझा जाना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है।‘‘ संवैधानिक व्यवस्था के तीनों स्तम्भ विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका महत्वपूर्ण हैं। भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान ने तीनों के कामकाज के लिए कुछ मर्यादाएं अधिरोपित की हैं। न्यायपालिका में लाखों मुकदमों के अम्बार हैं। न्याय में देरी को अन्याय कहा गया है। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए तीनों के मध्य आवश्यक प्रीतिपूर्ण मर्यादा की आवश्यकता है।

– हृदयनारायण दीक्षित