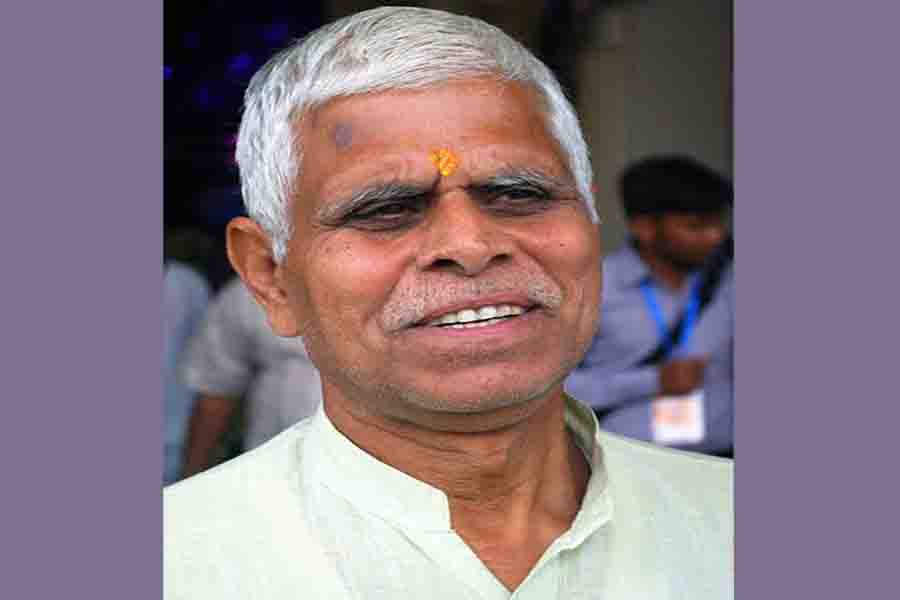

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने देशभर में युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना के सराहनीय प्रयोग किए हैं जिनका असर एक हजार से अधिक गांवों में अब साफ देखा जा सकता है। ग्रामवासियों को साथ लेकर स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों को समझने के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रमोद कुमार ने संघ के अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख डॉ. दिनेश से बात की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश

ग्रामीण क्षेत्रों में संघ कार्य अभी कम है। इसे गति प्रदान करने के लिए क्या कोई विशेष योजना बनी है?

ग्रामीण क्षेत्रों में संघ कार्य कम तो नहीं है। लगभग तीन चौथाई शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। संख्या की दृष्टि से बात करें तो करीब ३०,००० शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। गांव में शाखाएं सामान्यत: कम दिखाई देती हैं लेकिन ग्राम विकास से जुड़े कार्य अधिक दिखाई देते हैं। जैविक खाद, गोवंश, ग्राम स्वास्थ्य, मंदिरों आदि के माध्यम से हो रहे सामाजिक परिवर्तन की यदि बात करें तो स्थान-स्थान पर इसका प्रभाव अब स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर स्वयंसेवक यह कार्य करते हैं जबकि कुछ स्थानों पर ग्राम के लोग मिलकर करते हैं। लेकिन इन गतिविधियों के माध्यम से संघ कार्य का प्रभाव दिखाई देता है। यदि बृहद् अर्थ में समझना है तो ग्राम विकास और सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न आयामों को लेकर संघ की प्रेरणा से पर्याप्त संख्या में लोग काम कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। दिल्ली के निकट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अनवरपुर ग्राम विकास समिति है जिसके माध्यम से आसपास के करीब १०० ग्रामों में कार्य चलता है। झोला पुस्तकालयों के अलावा दस ग्रामीण शिक्षा के विद्यालय हैं। शाखाएं तो वहां तीन-चार जगह ही चलती हैं। लेकिन विकास का यह कार्य बड़े पैमाने पर चलता है। यदि तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो यह सही है कि विशाल देश और ग्रामों की संख्या के हिसाब से यह कार्य बढ़ना चाहिए।

देश में ऐसे कितने गांव हैं, जहां स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे विकास कार्य का असर साफ दिखाई देता है?

ऐसे करीब २०० गांव हैं जहां विकास का अच्छा काम हुआ है। उनका आसपास के काफी ग्रामों पर भी असर है। वहां व्यसनमुक्ति, समरसतापूर्ण व्यवहार, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, जैविक कृषि आदि आयामों को लेकर प्रशंसनीय काम हुआ है।

ग्राम विकास को लेकर संघ की मूल सोच क्या है?

ग्राम विकास भौगोलिक शब्द नहीं है। नानाजी देशमुख इसके लिए ‘युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना’ शब्द प्रयोग किया करते थे। प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि गांव से जुड़ीं जो मूलभूत चीजें हैं उनका संरक्षण ही गांव का विकास है। इसके अलावा और भी विषय हैं जैसे कृषि यानी भूमि की उर्वरा शक्ति, जल यानी सिंचाई, वर्षाजल एवं पेजयल का संरक्षण, जैव संपदा का विकास, वनीकरण यानि वृक्षारोपण। पहले करीब ३० प्रतिशत जंगल होता था और पीपल एवं बरगद जैसे वृक्ष बड़ पैमाने पर लगाए जाते थे जो चार से पांच सौ साल तक प्रकृति पोषण करते थे। इसी प्रकार ऊर्जा यानि सौर ऊर्जा, छोटे-छोटे बांधों से जल ऊर्जा, गोबर गैस आदि विषयों को लेकर काम हो रहा है। जनसंपदा सब से बड़ी संपदा है। जनसामान्य को रोजगार, स्वास्थ्य, संस्कार आदि ग्राम विकास की मूलभूत बातें हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से विचार करने के विषय नहीं हैं। ये चीजें नगरीय और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के लिए समान रूप से आवश्यक हैं। जब समग्र देश का चित्र सामने रखते हैं तो फिर इन चीजों के संरक्षण एवं संवर्धन की जरूरत नगरीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है। हम सप्त संपदाओं का विचार करते हैं यानि भूमि, जल, जीव, वन, गौ, ऊर्जा और जन। इनका सबसे अधिक संरक्षण वनवासी समाज ने किया है। उससे थोड़ा कम गांव के लोगों ने किया है। इसके विपरीत यदि किसी ने कम किया है अथवा विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर इनके क्षरण का प्रयास जहां सबसे अधिक हुआ है तो वह शहरी क्षेत्रों ही अधिक हुआ है। इसलिए अधिक समझदारी से इन विषयों पर काम करने की जरूरत नगरीय क्षेत्रों में अधिक दिखाई देती है।

विकास से अभिप्राय क्या है-गांव को शहर बनाना है या फिर गांव में शहर जैसी सुविधाएं प्रदान करनी हैं?

बदलते वक्त के अनुसार जो कुछ जरूरी है, वह होना ही चाहिए। इसीलिए हम ‘युगानुकूल ग्रामीण पुनर्रचना’ शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों में बहुत बड़ा काम हुआ है। महामहिम डॉ. अब्दुल कलाम गांवों के लिए कुछ बातों पर जोर दिया करते थे। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत चीजें तो चाहिए ही, लेकिन विकास गांव की आत्मा के अनुरूप होना चाहिए। गांव की आत्मा यानि गांव के लोग मिलकर फैसला करेें। कोई विवाद नहीं चाहिए। सभी छुआछूत तथा अन्य भेदभाव से ऊपर उठ कर विचार करें। सबके लिए समान श्मशान एवं समान जलस्रोत हों। इसलिए विकास की यह कल्पना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों है। यह प्रकृतिपूरक विकास की कल्पना है। इसमें गांव और शहर में कोई अंतर नहीं है। यह सभी के लिए समान है। कोयम्बटूर के माता अमृतानन्दमयी मठ में हुए वृक्षारोपण के कारण मठ का तापमान शहर की तुलना में प्राय: तीन डिग्री कम रहता है। वहां आने वाले सभी छात्रों के लिए वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। पांच-साल तक विद्यार्थी वहंा रहते हैं एवं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ वृक्षों का पोषण भी करते हैं। इस कारण अब वहां घना जंगल विकसित हो गया है। यह शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने का ही असर है। पर्यावरण संरक्षण पर हो रहे विश्व सम्मेलनों में जो चर्चा होती है भारत में वह कल्पना प्रारंभ से ही मानवीय जीवन का अभिन्न अंग रही है। इसलिए विकास की अंधी दौड़ के स्थान पर प्रकृतिपोषक विकास को बढ़ाना देना चाहिए।

यदि स्वयंसेवकों द्वारा विकसित शीर्ष १० गांव की बात करें तो आप किन गांवों का नाम लेना चाहेंगे?

असम के नलबाड़ी जिले में स्थित सांदाकुर्ची गांव शून्य लागत कृषि के कारण आसपास के दस गांवों का केन्द्र बना हुआ है। पंचगव्य उत्पादों का निर्माण भी वहां बड़े पैमाने पर होता है। व्यसनमुक्ति हालांकि वहां कठिन है, लेकिन वह भी काम हुआ है। स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन का काम भी हुआ है। इसलिए वहां काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता को वहां की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुरस्कृत किया।

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मोहद गांव का असर आसपास के पांच गांवों पर है। वहां एक बड़े ग्राम पुंज में जैविक कृषि, जल संरक्षण, हर घर में शौचालय, गोबर गैस और स्वच्छता के सफल प्रयोग हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद के पास मिरगपुर गांव है। वहंा की अपनी एक सामाजिक परम्परा है। कई सौ वर्षों से वहां लोग किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। गोपालन और व्यसनमुक्ति को लेकर वहां देखने लायक काम है। हरियाणा एवं पंजाब तक से लोग वहां आते हैं। संघ के स्वयंसेवक भी वहां हैं लेकिन यह एक प्रकार से सामाजिक प्रयास है। यह इस बात का उदाहरण है कि समाज मिलकर किस प्रकार एक बड़ा अनुकरणीय कार्य कर सकता है। उत्तराखंड में उत्तर काशी जिले के मनेरी विकास खंड के ६० गांवों में सशक्त काम हुआ है। पर्वतीय गांवों में किस प्रकार कार्य हो सकता है यह उसका उदाहरण है।

गुजरात में सूरत के पास देवगढ़ नामक एक वनवासी गांव है। वहां स्वावलम्बन का काम आसपास के २५ गांवों में हुआ है। वहां चावल की खेती बहुत ही सुनियोजित ढंग से होती है। यह कार्य सहकारी पद्धति से होता है और लाभ का बंटवारा सभी सदस्यों में होता है। सब्जी उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। ८० किमी दूर यानि सूरत तक से लोग वहां सब्जी खरीदने आते हैं। बांस से भी वे विभिन्न प्रकार के सामान बनाते हैं। वनवासी क्षेत्र में विकास का यह एक नमूना है।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में मानपुरा गांव है, जहां जैविक कृषि का उल्लेखनीय काम हुआ है। आसपास के २०-२५ गांवों पर इसका असर है। हल्दी और जीरे की खेती वहां बड़े पैमाने पर होती है। वहां की पैदावार पूरे देश में जाती है। यह शून्य लागत खेती का बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र भी है। यह गांव व्यसनमुक्त एवं विवादमुक्त भी है। स्वास्थ्य हेतु वहां बहुत पहले से एक परम्परागत चिकित्सा पद्धति चली आ रही है। करीब ९० प्रतिशत रोगों का उपचार उसी पद्धति से हो जाता है।

बिहार के हाजीपुर जिले में मंडुवा गांव है जहां युवाओं को दिए गए प्रशिक्षण के कारण आसपास के १० गांवों से ५० नौजवान सेना तथा रेलवे में भर्ती हुए हैं। पहले वहां शिक्षा का प्रसार बहुत कम था। लेकिन एक स्वाध्याय केन्द्र के माध्यम से यह उल्लेखनीय कार्य खड़ा किया गया है। एक सशक्त गांव किस प्रकार पूरे जिले को आप्लावित कर सकता है यह उसका उदाहरण है। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर जिले में ताजपुर गांव है। वहां शिक्षा प्रसार का काम हुआ है। वहां कुछ वनवासी बस्तियां भी हैं। चार-पांच स्थानों पर ग्रामवासियों द्वारा निशुल्क शिक्षा का कार्य चलता है। वहां बालक एवं बालिकाओं के लिए बहुत अच्छे संस्कार केन्द्र भी हैं। दक्षिण भारत में ऐसे विकसित ग्रामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। कर्नाटक में जैविक कृषि का बहुत विशाल काम हुआ है। कर्नाटक के दोनों प्रांतों ने मिलकर तीन कार्यक्रम किए जिनमें करीब एक हजार ग्रामों से लगभग २५०० लोग आए। एक कार्यक्रम मैसूर में हुआ, जबकि अन्य बेंगलुरू एवं बागलकोट में हुए। वे मुख्यत: जैविक कृषि करने वाले किसान थे। तीर्थहल्ली में कृषि प्रयोग परिवार के माध्यम से करीब ५०० लोग जैविक कृषि करते हैं। इडकिदु गांव में भी अच्छा काम हुआ है।

महाराष्ट्र के जालना जिले में दहीग्वाहण नामक गांव है, जहां गोबर गैस ऊर्जा और जल संरक्षण का प्रेरक प्रयोग हुआ है। वहां एक नदी है जिस पर छोटे-छोटे बांध बनाने से आसपास के कई गांवों का जलस्तर ऊपर आया है। आंध्र के वारंगल जिले में गंगदेवपल्ली नामक गांव में एक ही जलस्रोत से सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराने व जल के दुरुपयोग को रोकने का सराहनीय प्रयोग हुआ है। वहां घर के अंदर पानी ले जाने की मनाही है। घर के बाहर एक निश्चित स्थान है जहां तक पानी ले जाने की अनुमति है। गांववालों ने तय किया कि बैंक एक प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लेगा। इसलिए बैंक भी गांववालों की शर्तों पर ॠण देता है। ओड़िशा और तेलंगाना की सीमा पर बसे श्रीकाकुलम जिले में कडमू गांव है। वहां एक गांव के कारण दस गांवों में बाल संस्कार का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। ये बाल संस्कार केन्द्र विद्यालयों जैसे चल रहे हैं।

सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य बन गया है। उस प्रयोग के बारे में आपकी क्या राय है?

ऐसे तो बहुत सारे स्थान हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत से पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी रासायनिक कृषि नहीं पहुंची है। वे अभी भी प्राचीन पद्धति से जैविक कृषि ही करते हैं। ऐसा ही दृश्य अरुणाचल प्रदेश में भी दिखाई देता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई जिले हैं जहां लगभग पूरी तरह जैविक कृषि होती है। यह कार्य स्वाभाविक रूप से हो रहा है। चूूंकि सिक्किम छोटा राज्य है और वहां सरकारी सहयोग भी मिला है इसलिए परिणाम दिखने लगा है। पंजाब में कटेडा नामक स्थान है जहां अमेरिका से लौटकर आया एक युवक २०० एकड भूमि पर गोआधारित जैविक खेती करता है।

सरकारें ग्राम विकास में क्या सहयोग कर सकती हैं?

सरकार ने जैविक कृषि पर काम करने वाले सुभाष पालेकर को सम्मानित किया है। उनकी पद्धति से जैविक खेती करने वाले लोग प्रत्येक जिले में हैं। ग्राम विकास के विषय पर जो लोग अथवा संगठन लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश में ग्राम भारती है। पिछले दिनों दिल्ली आईआईटी के छात्र मुझे गोवा प्रवास के दौरान मिले। मुंबई आईआईटी के एक छात्र चेतन सोलंकी ने सौर ऊर्जा पर बहुत अच्छा काम किया है। इस प्रकार के कामों को सरकार का प्रोत्साहन मिले तो परिणाम और भी बेहतर होंगे।

आपका कहना है कि करीब २०० गांवों में दर्शनीय काम हुआ है। यदि हम किरण एवं उदय ग्राम की बात करें तो ऐसे कितने गांव हैं जहां अच्छे प्रयास शुरू हुए हैं?

करीब १८० प्रभात ग्राम हैं। इसके अलावा ७०० गांव ऐसे हैं जिन्हें हम ‘उदय ग्राम’ कहते हैं। जिन गांवों में शुरू हुए प्रयोगों को आसपास के गांवों में अपनाया गया है, उन्हें हम ‘प्रभात ग्राम’ कहते हैं। जहां ग्राम विकास को लेकर चिंतन शुरू हो गया है उन्हें हम ‘किरण ग्राम’ कहते हैं।

पिछले दिनों संघ शाखाओं को ग्राम विकास से जोड़ने की बात चली थी। क्या ऐसा कोई निर्णय हुआ है?

निर्णय जैसी कोई बात नहीं है। यह तो स्वाभाविक ही है।

तो क्या इसका असर कहीं दिखने लगा है?

मालवा प्रांत में रूपाखेडी खंड है। वहां के सभी ३८ ग्रामों में शाखा के माध्यम से इस प्रकार के प्रयोग चलते हैं। इसी प्रकार मथुरा जिले के फरह खंड में दीनदयाल धाम में कार्य चलता है। वहां शाखाओं के माध्यम से ६० गांवों में काम चलता है। शाखाओं के माध्यम से जो काम होता है वहां भी ग्रामवासियों को साथ लेकर ही काम होता है।

ग्राम विकास कार्य को और गति प्रदान करने के लिए क्या और कोई योजना बनी है?

देश के प्रत्येक खंड में कम से कम एक गांव स्वाभाविक रूप से ऐसा खड़ा करने का प्रयास है जहां काम देखने लायक हो। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रभात ग्राम खड़ा हो ताकि वहीं के लोग उसे देखकर उसका अनुकरण करें। इसके अलावा यह भी प्रयास है कि ग्राम विकास का काम करने वाली कुछ संस्थाएं खड़ी हों जैसे कि दीनदयाल धाम मथुरा, ग्राम भारती, दीनदयाल शोध संस्थान जैसी संस्थाएं कर रही हैं। गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं के द्वारा भी अच्छा काम हो रहा है।

‘मेरा गांव मेरा तीर्थ’ सोच को लेकर जो प्रयास शुरू हुए हैं क्या उनका असर कहीं दिखने लगा है?

दिल्ली के एक कार्यकर्ता श्री श्रवण गोयल ने यह प्रयोग खासतौर से शुरू किया है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं। उत्तराखंड में प्रवासी पंचायत का प्रयोग काफी सफल रहा है। देवगिरि प्रांत के औरंगाबाद में करीब ५० गांवों के लोगों ने पहले औरंगाबाद में मिलना शुरू किया और अब वे अपने-अपने गांव के लिए कुछ न कुछ काम करने लगे हैं। गुजरात के कच्छ में भी इसका असर दिखाई देता है। उत्तराखंड में काफी गांवों में यह दिखता है। कोंकण प्रांत में लोगों के मन में प्रारंभ से ही रहा है कि मंदिर आधारित कुछ न कुछ काम करना चाहिए। और भी स्थानों पर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने ‘ग्रामोदय से भारत उदय’ अभियान शुरू किया है। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

ग्राम विकास के लिए ईमानदारी से जो भी प्रयास होते हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। ग्राम विकास के विषय पर जो लोग अथवा संगठन लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें नीति निर्माण में शामिल किया जाता है तो अच्छा है।

ग्राम विकास में लगे कार्यकर्ताओं के लिए कुछ पाथेय?

ग्राम विकास सभी को साथ लेकर चलने वाला काम है। इससे समाज भी साथ आता है और संघ कार्य का विस्तार भी दिखता है। हरियाणा में संघ कार्य विस्तार ऐसे प्रयोगों के कारण अधिक हुआ है। ग्राम विकास केवल संघ की शाखा तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक तानाबाना दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि भारत अब खड़ा हो रहा है। आचार्य बलदेवजी के निधन से कुछ दिन पूर्व मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा कि देश में गाय, ग्राम एवं शिक्षा जैसे विषयों पर स्वत: स्फूर्त कामों की गति बढ़ी है। श्रीश्री रविशंकर और प्रणव पंड्याजी भी ऐसा ही कहते हैं। यदि सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो परिणाम और भी अच्छे होंगे। बड़े मन से काम करने की जरूरत है।