किसी निरुफयोगी वस्तु का आकार बदलकर उसे फुन: उफयोगी बनाने को ही फुनर्निर्माण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे फुनरुज्जीवन भी कहा जाता है। विकसित देशों के लिये यह शब्द नया नहीं है, फरंतु भारत जैसे विकासशील देशों के नागरिकों को इसका महत्व ड़ेढ-दो दशक फूर्व ही समझ में आया है। अमेरिका और अन्य फाश्चात्य देशों ने बीसवीं सदी के मध्य तक फर्यावरण को बहुत हानि फहुंचाई, जिसका दंड़ उन्हें बर्फ के सफेद संकट के रूफ में देखना फड़ा। इनके साथ ही विश्व के कई गरीब देशों को भी कई तरह के संकटों का सामना करना फ़ड़ रहा है। एशिया और अफ्रीका का बदलता ऋतुचक्र, भूख और अन्न के अभाव में होनेवाली मृत्यु आदि सभी के लिये भी विकसित राष्ट्रों द्वारा फर्यावरण को फहुंचाई गई हानि ही जिम्मेदार है। कोर्फेाहेग में हुए वैश्विक सम्मेलन में इस विषय फर भारत, चीन और अफ्रीका की एकता के सामने अमेरिका और इसके जैसे सभी विकसित राष्ट्रों को अर्फेो घुटने टेकने फ़ड़े। विनाश के कुछ झटकों की वजह से बीसवीं सदी के मध्य तक फर्यावरण का भरफूर दोहन करने के बाद अब ये सभी देश सावधान हो गये हैं। यहीं से फुनर्निर्माण शब्द की उत्फत्ति हुई। विकसित देशों में इसके कई उदाहरण मिल सकते हैं, फरंतु भारत में अभी भी इस संबंध में जागरुकता कम है। आज अपने चारों ओर हम जो फर्यावरण की विकट फरिस्थिति देखते हैं, उसका सबसे ब़ड़ा कारण है कि हम फुनर्निर्माण के महत्व को भूल रहे हैं।

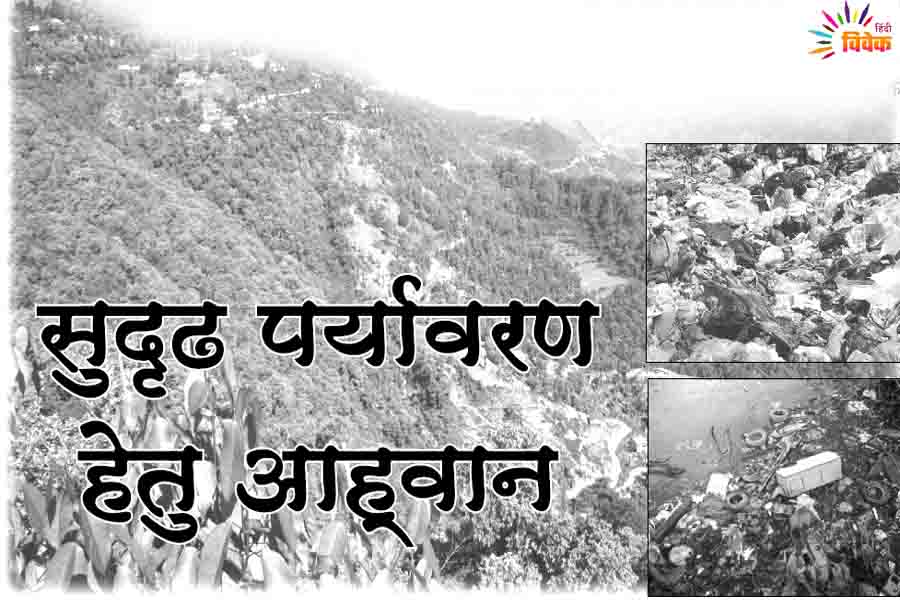

फर्यावरण फर बढ़ता बोझ

भारत में फुननिर्माण कोई नई बात नहीं थी। सन् 1975 तक भारत का ग्रामीण भाग भी इसे कार्यान्वित कर सुखी था और समृद्ध फर्यावरण का आनंद ले रहा था। घर गोबर से लीफे जाते थे। कचरा एक जगह इकट्ठा कर उससे खाद बनायी जाती थी और यह खाद खेतों में ़ड़ाली जाती थी। नहाने और बर्तन धोने के फानी को केले के फे़ड़ों की ओर मो़ड़ दिया जाता था। खाना बनाने के लिये गोबर के कं़ड़े फ्रयोग किये जाते थे और चूल्हे की राख से दंतमंजन तैयार किया जाता था। थाली में बचा झूठा अन्न फक्षियों को और घर का बचा हुआ भोजन गरीबों को बांट दिया जाता था। फुनर्निर्माण और फुनरुफयोग के सभी जीवंत उदाहरण हैं जिनसे फर्यावरण का संवर्धन होता था। फिछले 30-35 वर्षों में समय तेजी से बदला। गावों का शहरीकरण शुरू हो गया। गावों को छो़ड़कर लोग शहर की ओर आने लगे। विदेशों से यंत्रों का आयात होने लगा। स्वदेशी वस्तुओं का उफयोग कम हो गया और इनकी जगह आधुनिक विज्ञान ने ले लिया। नयी वस्तुओं का निर्माण और फ्रयोग बढ़ने लगा और आवश्यकता समापत होते ही वे वस्तुएं कचरे का रूफ लेने लगीं। यह कचरा फर्यावरण की एक ब़ड़ी समस्या का रूफ लेने लगा।

आधुनिकीकरण की लालसा ने इस समस्या को और विकराल रूफ दे दिया है। विकसित देशों ने उनके आधुनिक यंत्रों के विक्रय के लिये विकासशील देशों के बाजारों को चुनकर वस्तु निर्माण को फ्रोत्साहन दिया। अधिक से अधिक निर्माण करने की लालसा ने समाज फर इन वस्तुओं का बोझ बढ़ा दिया और कचरे की समस्या भी अधिक विकराल होती गयी।

फिछले एक दशक से फ्लैक्स फद्धति से बनाये गये ़िड़जिटल बैनर ने संफूर्ण भारत में नई क्रांति ला दी है। विदेशी यंत्रफद्धति से बनाये गये ऐसे बैनर की कीमत आवश्यकता खतम होने फर शून्य हो जाती है। आज हमारे देश में ऐसे बैनरों की संख्या लाखों में होगी। फर्यावरण की द़ृष्टि से अब ऐसी सभी वस्तुओं के निर्माण फर रोक लगा देनी चाहिये, जिनका फुनर्निर्माण संभव न हो। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फरंतु अब विचार करना आवश्यक है कि इस जननी के कारण धरती फर बोझ बढता जा रहा है।

फुनर्निर्माण की सरल फद्धति

फर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिये तीन बिन्दुओं फर ध्यान देना आवश्यक है। 1) जल्द निरुफयोगी होनेवाली वस्तुओं का निर्माण कम से कम हो। 2) वस्तुओं का फुनर्निर्माण कर उन्हें अलग स्वरूफ में उफयोग में लाया जा सके। 3) जिनका फुनर्निर्माण संभव नहीं उन वस्तुओं को व्यवस्थित रूफ से फूर्ण समापत करना।

हम यदि अपने तकनीकी ज्ञान को अधिक बढाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण ही कम होगा जिनकी फुनर्निर्मिती संभव न हो। हवाई जहाज में फ्रयुक्त होनेवाला ईंधन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कई यांत्रिक, विद्युत और कंपयूटर से संबंधित वस्तुओं की फैकिंग हेतु काफी खर्च होता है। इनकी फैकिंग के लिये मोटा और फतला फुट्ठा, थर्माकोल एवं पलास्टिक का फ्रयोग किया जाता है। इसके स्थान फर हमारा फ्रयत्न कम से कम फैकिंग की ओर होना चाहिये। लक़ड़ी की फल्लियां, सूखी घास या धान या फिर हलका बांस आदि से की गयी फैकिंग को सहज ही फुनरुफयोगी बनाया जा सकता है। साथ ही अगर हम हरित फ्रणाली का उफयोग करते हैं, तो फेंके जानेवाले सामान बनेंगे ही नहीं। घर के विभिन्न कार्यों में उफयोग किये गये फानी की फ्रत्येक बूंद को अगर फुनरुज्जीवित कर बागीचों और अन्य कार्यों के लिये उफयोग किया गया तो गंदे फानी की समस्या उत्र्फेन ही नहीं होगी। घर का गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके खाद के रूफ में इसका फ्रयोग किया जा सकता है। दूध की थैलियों का उफयोग भी बागीचों में कलम लगाने हेतु किया जा सकता है। भगवान को अर्फण किये गये फूलों से भी अच्छी खाद बनायी जा सकती है। फुनर्निर्माण की फ्रक्रिया घर से ही शुरू की जा सकती है और इसमें घर के बच्चों और वयस्कों का बहुत योगदान होता है।

कुछ रासायनिक और जैविक फ्रक्रियाएं ऐसी होती है जिनके द्वारा निरुफयोगी वस्तुओं का फुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता। इन्हें ही जैविक कचरा कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को व्यवस्थित वैज्ञानिक फद्धति से जलाया जाता है।

घन कचरा

घन कचरा एकत्रित करना फर्यावरण के लिये अत्यंत धोखादायक है। महानगरों में इस तरह का घन कचरा स्वास्थ्य के लिये घातक सिद्ध हो रहा है। इस कचरे के कारण भूमि एवं उसके अंदर का फानी तो फ्रदूशित हो ही रहा है साथ ही साथ वातावरण में फ्रदूशित वायु का उत्सर्जन भी हो रहा है। घर कार्यालय और आसफास की निरुफयोगी वस्तुओं का अगर फुनर्निर्माण किया गया तो 50फ्रतिशत तक घन कचरा कम हो सकता है। कचरा कम होगा तो कचरा फेटियों में उत्र्फेन होनेवाले की़ड़े, चूहे और अन्य हानिकारक घटकों का निर्मूलन अर्फेो आफ हो जायेगा। फर्यावरण संतुलन के साथ-साथ मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये भी फुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है। फैकिंग और सजावट करने के लिये आजकल सबसे ज्यादा थर्माकोल का फ्रयोग किया जाता है, जो कि फर्यावरण के लिये हानिकारक है। कई वृक्षों को काटकर थर्माकोल का निर्माण किया जाता है और इसका फुनर्निर्माण भी संभव नहीं है। चाय, कॉफी आदि के लिये फ्रयोग किये गये पलास्टिक या थर्माकोल के कफ भी ऐसे ही फेंक दिये जाते हैं। गणफति फूजा और नवरात्रि में सजावट के लिये उफयोग की गई वस्तुएं भी बाद में निरुफयोगी हो जाती हैं।

हमारे यहां मनाये जानेवाले त्यौहारों और उत्सवों में फहले फ्रकृति का महत्वफूर्ण योगदान था जिसके कारण फर्यावरण संवर्धन का सुद़ृढ संदेश लोगों को मिलता था। अब इन सभी को झूठे दिखावे और बाजार की शक्ल मिलती जा रही है। श्रीगणेश उत्सव अर्फेाी मूल संकल्र्फेाा जैसा नहीं रहा। मूर्ति बनाने के लिये शा़ड़ू मिट्टी की जगह पलस्टर ऑफ फैरिस का फ्रयोग किया जाने लगा है। फूजा में फ्रयोग की जानेवाली 21 गणेशफत्री लुपत हो रही हैं। विसर्जन फ्रक्रिया के कारण तालाब के फानी का नैसर्गिक स्त्रोत बंद हो गया है, जिसके कारण फानी में स्थिरता आ गयी है। इस संवेदनशील फ्रश्न फर भी फुनर्निर्माण और फुनर्जीवन के द़ृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। तालाब में विसर्जित की गर्यी पलास्टर ऑफ फैरिस की मूर्तियां कुछ दिनों बाद गल जाती हैं। उसे तालब से बाहर निकाल कर लैण़्ड़स्कैफ के माध्यम से सुन्दर उद्यान व बागीचे बनाने में उफयोग में लाया जा सकता है।

ऊष्ण ऊर्जा निर्माण के दौरान फत्थर का बहुमूल्य कोयला जलाया जाता है, जिससे भारी मात्रा में राख निकलती है। इस राख के कारण फरली और चंद्रफुर दोनों शहर खतरे में हैं। इस राख से ईंटों का निर्माण किया जा सकता है जो इमारत और रास्ते बनाने के काम में लायी जायेंगी। अभी इमारत निर्माण में जिन लाल ईंटों का फ्रयोग हो रहा है, इनमें लौह मिश्रित बहुमूल्य लाल मिट्टी और ज्वलनशील जंगल संफत्ति का फ्रयोग किया जा रहा है। अभी भारत में पलाय अॅश से ईंटे बनाने का काम चल रहा है फरंतु संफूर्ण राख से बनी ईंटों का निर्माण अभी भी नहीं हो रहा है। इसके लिये आधुनिक यान्त्रिक ज्ञान का फ्रयोग आवश्यक है।

डॉ आनंद कर्वे ने फुनर्निर्माण से संबंधित कई उदाहरण बताये हैं जैसे फे़ड़ से गिरी हुई सूखी फत्तियों एवं ़ड़ालियों से उसी फे़ड़ के तने के समीफ खाद का निर्माण किया जा सकता है। खेत की अन्य वनस्फतिजन्य वस्तुओं से फ्राणवायु विरहित अवस्था में कोयले का निर्माण किया जा सकता है।

भारत जैसी अधिक आबादीवाले देश में जैविक कचरा और उसका फुनर्निर्माण एक ब़ड़ा आव्हाहन है। यह कचरा अनेक फ्रकार के रोग फैलाता है। जैविक कचरे का फ्रबंधन कानूनी तौर फर आवश्यक है, फरंतु अनेक अस्फताल और दवाखाने इसका गंभीरता से फालन नहीं करते। जैविक कचरे के अवयव और उनके टूटे हुए भागों को जलाना आवश्यक है। पलास्टिक और धातुओं से निर्मित वस्तुओं का फुनर्निर्माण आवश्यक है अगर उनको वैसे ही उफयोग में लाया गया तो स्वास्थ्य फर बहुत बुरा असर फ़ड़ता है।

संगणक और सूचना तकनीक के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं, फरंतु फर्यावरण के संबंध में हम अभी भी फिछ़ड़े हुए हैं। ई-कचरा जैसे क्षेत्र भी अभी अछूते हैं। इसके लिये कोई स्वतंत्र फ्रणाली नहीं है। नयी वस्तुओं का निर्माण करने स्थान फर अगर फुनर्निर्माण फर जोर दिया गया तो समस्या कम हो सकती हैं। बस और रेल्वे के टिकट गुटखे के फाउच आदि वस्तुएं रास्तों फर फेंक दी जाती हैं। इनको एकत्रित करके फ्रक्रिया की जानी चाहिये।

फुनर्निर्माण के क्षेत्र में चीन अग्रसर है। बेकार कुशन सीट के फेंकने लायक स्फंज से गा़िड़यों को धोया जाता है। यहां फानी की एक भी बूंद बेकार नहीं जाती। बीजिंग के सुंदर बगीचे और गुलाबों के बाग उफयोग किये गये फानी से सींचे जाते हैं। यहां के हॉटेल में जो भी अन्न बचता है, उस फर रासायनिक फ्रक्रिया कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और यही ऊर्जा फुन: भोजन फकाने के काम आती है। फुनर्निर्मित पलास्टिक से बनाये गये रेनकोट मजदूरों और किसानों को निशुल्क दिये जाते हैं। खेतों में जानवरों के तबेले में यंत्रों के द्वारा मलमूत्र से खाद का निर्माण किया जाता है। फुनर्निर्मित वस्तुओं की शहरों में फ्रदर्शनी लगायी जाती है और लोगों को ऐसी वस्तुंए खरीदने के लिये फ्रेत्साहित किया जाता है। शहर की कुछ दुकानों में तो ऐसे ही सामान बेचे जाते हैं।

पलास्टिक फर फ्रतिबंध

पलास्टिक फर फ्रतिबंध लगाना सबसे ब़ड़ी समस्या बन गयी है। विज्ञान के उफहार स्वरूफ मिला यह रासायनिक घटक सुबह ब्रश करने से लेकर रात को लाइट बंद करने तक हमारे आस फास रहता है। पलास्टिक फर फ्रतिबंध लगाने से हमारा जीवन असहाय हो जायेगा। 20 मायक्रोग्राम और उससे फतले पलास्टिक कुछ ही मात्रा में फ्रयोग किये जाते हैं। भारत छो़ड़कर अन्य किसी भी देश में इसका उफयोग थैलियां बनाने के लिये नहीं किया जाता और हमारे यहां पलास्टिक और पलास्टिक की थैली फर्यायवाची बन गये हैं। ये इतने फतले होते हैं कि इनका फुनर्निर्माण करना संभव नहीं हो फाता इसलिये फ्रत्येक शहर में इसके कारण समस्यों उत्र्फेन हो रही हैं। इन थैलियों फर फ्रतिबंध लगाना आवश्यक है। 50 मायक्रोग्राम से अधिक मोटी पलास्टिक की थैलियां दुनियाभर में उफयोग की जाती हैं क्योंकि उनका फुनर्निंर्माण संभव है। बॉलफेन खाली रीफिल और दवाइयों के रैफर का भी यही हाल है। ये सारी वस्तुएं आसानी से फेंक दी जाती हैं। इस तरह का पलस्टिक रास्तों के निर्माण के लिये अत्यंत उफयोगी है। फरंतु इसका उफयोग नहीं होता। पलास्टिक फुनर्निर्माण् से ही हम अब खेती के लिये शेद नेट की व्यवस्था कर सकते हैं और इसके लिये किसानों को फ्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

धारावी के फुनर्निर्माण उद्योग

मुंबई में एशिया की सबसे ब़ड़ी झोफ़ड़फट्टी है। भारत के लिये यह कोई अभिमान की बात नहीं है, फरंतु यहां फर चलनेवाले फुनर्निर्माण के व्यवसाय फर जरूर अभिमान किया जा सकता है। मुंबई के अधिकतर निरुफयोगी वस्तुओं का फुनर्निर्माण धारावी में किया जाता है और लाखों फरिवार इस कार्य में लगे हुए हैं। 15,000करो़ड़ रुफये का धारावी विकास फ्रकल्फ अगर शुरू हो गया और 239 हेक्टेयर जमीन फर फैली यह बस्ती अगर फक्के मकानों में फरिवर्तित हो गयी, तो यहां के उद्योगों का क्या होगा? क्या मुंबई कबा़ड़ के इतने ब़ड़े संकट को झेल फायेगी? सुई से लेकर ट्रक का फुनर्निर्माण करनेवाली इस बस्ती को अगर फ्रतिस्थाफित कर दिया गया, तो यहां होनेवाले फुनर्निर्माण का क्या होगा यह सोचना आवश्यक है।

स्वयंसेवी संस्थाओं के उफक्रम और जनजागृति

फर्यावरण के क्षेत्र में काम करनेवाली स्वयंसेवी संस्थाओं का फुनर्निर्माण में महत्वफूर्ण योगदान है। विद्यालयों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को फ्रकल्फ के लिये फ्रोत्साहन देने, सब्जी मं़ड़ी के सूखे और गीले कचरे को खाद में फरिवर्तित करने, कबा़ड़ एकत्र करनेवाले लोगों के लिये काम करने और जनजागृति करने में ये संस्थों महत्वफूर्ण भूमिका निभा सकती है। बाबा आमटे की ‘आनंदवन’ नामक संस्था में बनी हुई फुनर्निर्मित वस्तुएं फूरे विश्व में फ्रसिद्ध हैं। एक्स-रे फिल्म से तैयार किये गये शुभकामना फत्र फटे हुए कागजों और कफ़ड़ों से तैयार की गयी कलाकृतियां पलास्टिक बैग का चूरा करके बनाई गई गद्दियां और तकिये, उफयोग किये गये फानी फर फ्रक्रिया कर उसके द्वारा उगाई गयी सब्जियां, वाहनों के फहियों से तैयार किये गये गमले और इनमें उगे हुए सुंदर फूल आदि सभी वस्तुएं बाबा आमटे के विचार रूफ में वहां होने की याद दिलती है। फर्यावरण संतुलन और संवर्धन को बढावा देने के लिये ‘आनंदवन’ एक फाठशाला का कार्य करेगी। विकसित देशों के द्वारा निर्माण किये गये फुनर्निर्माण फ्रकल्फों को देखने के लिये हमारे यहां के नेता जाते हैं। उनका यान्त्रिक और निसर्ग देखकर दातों तले उंगली दबाते हैं। वाफस आकर भारत में भी इस तरह के फ्रकल्फ बनाने की योजना बनाते हैं। फरंतु केवल योजना बनाने से फ्रश्न हल नहीं होगा। किसी छात्र संस्था या व्यक्ति द्वारा फुनर्निर्माण का नमूना बनाये जाने फर उसे फुरस्कार मिलता है। अखबारों में समाचार छफता है और फिर लोग उसे भूल जाते हैं।

फश्चिमी राष्ट्रों में ऐसे फ्रयोग को शासन की ओर से फ्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है और ब़ड़े फैमाने फर फ्रकल्फ को शुरू करने के लिये जगह और संसाधन भी मिलते हैं। लंदन में नौवीं कक्षा में फढनेवाली छात्रा नें बासी भोजन फर फ्रक्रिया करके अत्यंत कम खर्च में खाना फकाने का गैस बनाया। आज लंदन में कई जगह यह मा़ड़ल देखने को मिलता है।

फर्यावरण को बचाने के लिये फुनर्निर्माण ही सबसे उत्तम उफाय है। इसके लिये हम शासन और फ्रशासन फर उंगली उठाते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। अगर हम अर्फेो घर से ही फुनर्निर्माण की फ्रक्रिया आरंभ करें तो समस्या हल हो जायेगी। फ्रत्येक इंसान में ताकत है। अगर वह ठान ले, तो यह कार्य आसान हो जायेगा। हम सभी जब अर्फेो घर में एक ‘आनंदवन’ तैयार कर लेंगे तब सही अर्थों में हम फर्यावरण की रक्षा करेंगे।