महाभारत के भीष्म पर्व में महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद्भगवत गीता के संबंध में वर्णन करते हुए लिखा है-

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्वै: शास्त्र विस्तरै:

या स्वयं पदमनाभस्य मुख पद्माद्विनि:सृता

श्री गीता सही प्रकार से मनन करने योग्य है, इसका वाचन, गायन चिन्तन और मनन फिर उसका अपने अन्त:करण में भावसहित स्थापन और तदनुसार उसका अनुसरण ही मुख्य कर्तव्य है। यह सुन्दर गीत भगवान श्री पद्मनाभ के श्रीमुख से गाया गया है। अत: फिर अन्य शास्त्रों का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वयं श्री पद्मनाभ ने ही इसके महात्म्य का गायन किया है।

इस प्रकार गीता भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ जीवन का ऐसा संगीत है, जो हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ने की, जीवन में अभ्युदय की प्रेरणा देता है। निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार कर देता है और उसे निर्भय बनाता है। गीता के ज्ञान में जीवन का गान है और संपूर्ण मानवता को दिया गया ऐसा वरदान है, जिसमें संकटों तथा चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है और अवसाद के क्षणों में इसके पठन से आनन्द का प्रसाद प्राप्त होता है।

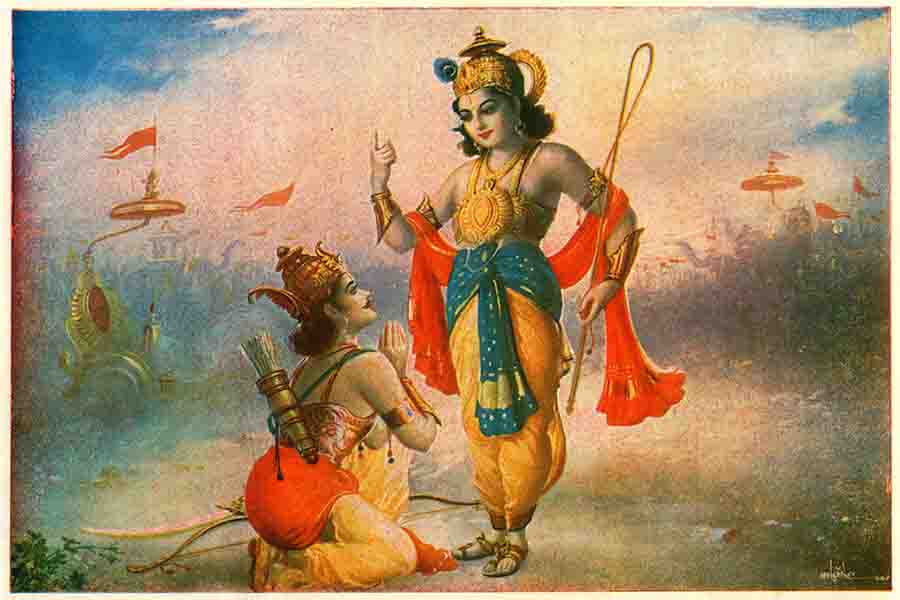

ऐसी जीवन-संजीवनी गीता का गायन आज से लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीचोंबीच स्थापित अर्जुन के रथ पर पार्थसारथी ने किया था। वह पवित्र मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी थी। जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं और यह दिन बाद में गीता जयन्ती के रूप में भी मनाया जाने लगा। गीता में ऐसा क्या था जिसने विषाद युक्त अर्जुन को, जिसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया था, पुन: युद्ध में प्रवृत्त कर लिया और उसका सारा विषाद भगवत् प्रसाद बन कर उसे जीवन की सही राह पर पुन: प्रतिष्ठित कर देती है।

गीता वास्तव में एक वैश्विक ग्रंथ है। यह किसी सम्प्रदाय, पंथ या विशिष्ट वाद से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण प्राणीमात्र के कल्याण तथा अभ्युदय का मार्ग बताया गया है। इसमें मानव जीवन के चिरन्तन मूल्यों की स्थापना की गई है, जो सभी कालों में, सभी परिस्थितियों में अनुकरणीय है। यही कारण है कि श्रीमद्भगवद गीता आज विश्व में सबसे अधिक ग्राह्य और लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में सम्मानित है।

गीता मानव जीवन की आचार संहिता है। यह मानव धर्म की व्याख्या करने वाला ऐसा काव्य है, जो जीवन में संतोष, सहिष्णुता और सद्भाव की सृष्टि करता है और मानव मात्र को शान्ति तथा आनंद प्रदान करता है। यह निराशा के अन्धकार को मिटाता है और आशा का संचार करता है। महात्मा गांधी ने गीता के बारे में कहा कि गीता मेरी मां के समान है, जब जब मैं जीवन से निराश होता हूं, असफलता से उद्विग्न हो उठता हूं, तब मैं गीता मां के आंचल का सहारा लेता हूं। जीवन जीने की नई दृष्टि प्राप्त होती है और मैं पुन: अपने कर्म-पथ पर आरूढ़ हो जाता हूं।

आचार्य विनोबा भावे का कथन है, ‘मैं प्राय: गीता के वातावरण में ही रहता हूं। गीता मेरा प्राणतत्व है। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूं, तब गीता सागर पर तैरता हूं और जब अकेला रहता हूं, तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूं।’

आज की परिस्थिति में सारा विश्व आतंक, अनाचार, अस्थिरता और अशांति के दौर से गुजर रहा है। मानव-जीवन अधिक से अधिक जटिल तथा संघर्षमय बन गया है। आधुनिक जीवनप्रणाली तथा विज्ञान के नए नए आविष्कारों ने संपूर्ण विश्व के लोगों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, वहीं दूसरी ओर समाज में द्वेष, असहिष्णुता, दु:ख और क्लेश से व्यक्ति एक दूसरे से उतने ही दूर हुए हैं। और तो और इक्किसवीं शताब्दी में जब आतंकवाद और अधिक शक्तिशाली होकर संपूर्ण विश्व के देशों में अपना प्रभाव फैला रहा है ऐसे समय में गीता का पठन, चिंतन मनन और अधिक आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि यह शुद्ध भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के मार्ग को बताता है। क्या कभी ऐसा भी देखा गया है कि युद्ध के लिए सैनाएं सन्नद्ध हो और उस रणक्षेत्र में भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम के गीत गाए जाए और बाद में वही गीता विश्व में मानव जीवन की जटिलताओं और समस्याओं का निवारण करने वाली अमर काव्य की गंगा बन जाती है। गीता जहां एक ओर समाज में प्रेम, शांति और परस्पर सद्भाव को स्थापित करने का संदेश देती है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को सदैव अपने जीवन में श्रेष्ठ सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है ताकि उसका जन्म सार्थक हो जाए।

कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने युद्ध न करके जंगल में जाकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करने की बात श्री कृष्ण से कही और यह कहा कि यदि अपने सगे सम्बन्धियों को मारकर मैंने राज्य प्राप्त कर भी लिया तो भी उसका क्या उपयोग? तब श्रीकृष्ण कहते हैं-

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितन्।

अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम कीर्त्तिकरमर्जुन॥

तुम्हारा यह सोचना तुम्हारे पूर्वजों के अनुरूप नहीं है। इससे न तो तुम्हें इस जीवन में और न ही दूसरे जीवन में किसी प्रकार का यश प्राप्त होगा। तुम्हारे हृदय की यह कमजोरी बहुत ही तुच्छ है, अश्रेष्ठ है और तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अपना गांडीव उठाओ और युद्ध में प्रवृत्त हो।’

कृष्ण ने उपर्युक्त श्लोक के माध्यम से मनुष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक परंपरा, एक विचार और एक संस्कार लेकर पैदा होता है। यदि वह अपने जीवन में उस मूल विचार, संस्कार और परंपरा से भटकता है और अपनी प्रकृति के विपरीत किसी अन्य विचार और संस्कार का अनुकरण करता है तो वह अशोभनीय तो होता ही है, बल्कि वह अश्रेष्ठ भी होता है; अत: प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों से प्राप्त संस्कार और विचार का सही प्रकार से अनुकरण करते हुए उसका संवर्धन करना चाहिए। आज के संदर्भ में जब हम सब आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य दर्शन और जीवन शैली को अपनाने में अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे हैं, कृष्ण के उक्त वाक्य न केवल विचारणीय हैं, बल्कि अनुसरणीय भी हैं।

निराशा और हताशा से ग्रस्त अर्जुन अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया, तब श्री कृष्ण कहते हैं- जीवन में निराशा नास्तिकता है और आशा आस्तिकता है। ईश्वर मेरे साथ है और मैं केवल उसके संबल से काम कर रहा हूं, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति कभी हताश नहीं होते और न कभी निराश होते हैं। अर्जुन वीर था, पराक्रमी था, कौरवों और पांडवों में सर्वश्रेष्ठ महारथी था, फिर भी अपने कर्तव्यपथ से विचलित हो गया और युद्ध न करने का संकल्प ले बैठा, ऐसे जीवन युद्ध से निराश मन अर्जुन को कृष्ण ललकारते हुए कहते हैं-

क्लैव्यं मा स्म गम: पार्थ नैत्तत्वय्युपपद्यते।

क्षुद्र हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोतिष्ठ परन्तप॥

हे पार्थ, क्लीवता (कायरता) को छोड़ो। तुमसे यह अपेक्षित भी नहीं है। अत: परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस श्लोक के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को परंतप कहकर यह याद दिलाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए दे चुका हो, शत्रुओं को अपने तप के तेज से, अपने शौर्य से अपने पराक्रम से पराभूत कर चुका हो, वह आज कैसे निराश होकर, अपने स्वयं के सामर्थ्य और बल को भूल कर युद्ध से भाग रहा है। तब कृष्ण कहते हैं- उत्तिष्ठ परंतप- हे तपस्वी उठकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। जीवन की यही कसौटी है।

कठोपनिषद में ‘यम’ भी बालक नचिकेता को यही संदेश देते हैं-

उत्तिष्ठत: जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत

उठो, जागो और जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करो, क्योंकि

क्षुरस्य धारा निशिधा दुरत्यया

यह जीवन दुधारी छुरे की धार है। इस पर बहुत ही सम्हल कर चलना पड़ता है। बाद में कठोपनिषद का उपर्युक्त वाक्य ही स्वामी विवेकानन्द का आह्वान मंत्र बना। भारत की सुप्त चेतना को जाग्रत करने के लिए विवेकानन्द ने कहा- उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो, आगे बढ़ते चलो। गीता जागरण का मंत्रगीत है। जो सोए हुए व्यक्ति को जगाती है और निराशा को दूर भगाती है। गीता शास्त्र है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है और सफलता की राह को प्रशस्त करती है। गीता के संदेश से अर्जुन जो मोहजाल में फंस गया था, विश्व का श्रेष्ठतम धुनर्धर होने के बावजूद युद्ध से भाग रहा था, आत्मविश्वास खो बैठा था वह अर्जुन, श्री कृष्ण के गीतामृत से सिंचित होकर पुन: अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गया और शस्त्र उठाकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुआ। गीता मानव को क्षुद्रता से विराट की ओर, कापुरूषता से पौरूष की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो दुर्जन हैं, उनका नाश होना चाहिए। नाश करने का एक ही साधन है कि या तो इस ज्ञान अर्थात शास्त्र के माध्यम से उनके मन को बदल दो, उन्हें शिक्षित कर दो, उन दुर्जनों को सज्जन बनाने का प्रयत्न करो, इस अति दुर्लभ शास्त्र के ज्ञान को बांटो, इससे भी लोगों का कल्याण होगा, लोगों की वृत्ति और जीवन दृष्टि बदलेगी। किन्तु यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसा कि पहले कहा गया है, दुर्जनों का विनाश करने के लिए शस्त्र का संधान करो।

ऐसा ही प्रसंग हमें श्रीराम चरित में भी देखने को मिलता है। श्री सीताजी को वापस लाने हेतु लंका पर चढ़ाई करने के लिए सागर पार करना आवश्यक था। श्री राम की बंदर-भालुओं की सेना श्रीरामेश्वरम् के तट पर एकत्र हो गई थी। समस्या यह थी कि इतनी विशाल सेना समुद्र पार कैसे करे? श्रीराम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए तीन दिन का उपवास, सागर के तट पर किया, इस विश्वास के साथ कि समुद्र श्री राम के पूर्वज हैं, वे विचार करके उपाय बता देंगे और उनकी सेना बिना परिश्रम के सागर पार उतर जाएगी। यद्यपि यह बात श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को पसंद नहीं आई थी, किन्तु शास्त्रानुसार श्री राम ने नीति का अनुसरण करते हुए समुद्र के किनारे प्रार्थनापूर्वक तीन दिन का उपवास किया। किन्तु जब उपवास करते-करते तीन दिन बीत गए और फिर भी समुद्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब श्री रामजी बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। तुलसी ने लिखा है-

बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीति।

बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति॥

रामजी ने तब लक्ष्मण से कहा- अब बहुत हो गया। हमने शास्त्रानुसार समुद्र से प्रार्थना की, क्योंकि ये हमारे कुल के पूर्वज हैं, किन्तु यदि यह विनय से नहीं मानते तो- लछिमन बाण सरासन आनू-सोषौं वारिधि बिसिख कृसानूं- लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को ही सुखा दूंगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। श्री राम अग्निबाण का संधान करते हैं। अग्नि बाण के संधान मात्र से ही समुद्र खौलने लगता है, सारे जलचर जीव आग की गर्मी से व्याकुल होकर समुद्र के सतह पर आ गए। तब समुद्र ब्राह्मण का वेश धर कर, अभिमान को छोड़ कर, मणियों का थाल लेकर विनम्र भाव से त्राहिमाम्-त्राहिमाम् करता श्रीराम की शरण ग्रहण करता है।

कनक थार भरि मनि गन नाना। बिप्र रूप आयहु तजि भाना- इस प्रसंग से तुलसी जीवन का सूत्र देते हैं कि

काटेहिं पइ कदरी फरई कोटि जतन कोउ सींच।

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पई नवनीच॥

कितने भी उपाय कर लो, केला तो काटने पर ही फल देता है, नीच व्यक्ति विनय से या समझाने से नहीं मानता। वह दंडित होने पर ही झुकता है। भारत का नीतिशास्त्र कहता है- शठं शाठ्यं च समाचरेत- दुष्ट को जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, वह नहीं मानेगा।

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का संधान दोनों ही जीवन के संघर्ष में सफलता के लिए आवश्यक है। इसी संदेश का अनुकरण हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए किया। गीता से प्रेरणा लेकर सरदार भगतसिंह, राजगुरू तथा सुखदेव ने अंग्रेजों को चुनौती दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया। यह शस्त्र का संधान था। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने गीता का आश्रय लेकर स्वतंत्रता आन्दोलन को जारी रखा। यह शास्त्र का ज्ञान था।

युद्ध भूमि में मोहग्रस्त विषाद युक्त अर्जुन को कृष्ण के गीता के संदेश से जीवन की नई राह मिलती है। उसकी आंखें खुलती हैं, उसके मोह का भंग होता है। सरल हृदय अर्जुन की आंखें खुलती हैं, मोह भंग होता है, जीवन की नई दृष्टि प्राप्त होती है। तथापि यह दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन को ही प्राप्त नहीं हुई, बल्कि पिछले पांच हजार वर्षों में जिन महापुरुषों ने इस गीता को अर्जुन-भाव से पढ़ा है, उसका मनन और चिन्तन किया है, उन सबको जीवन की एक नई दृष्टि मिली है। उन सभी के मोह नष्ट हुए और उनको स्मृति प्राप्त हुई है। अंत में अर्जुन कहते हैं,

नष्टो मोहा: स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।

स्थितोऽस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव॥

हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। किन्तु वह आपकी कृपा से हुआ है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मेरे सारे सन्देह, संशय दूर हो गए हैं। अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा।

कृष्णार्जुन संवाद को धृतराष्ट्र को अक्षरश: सुनाने वाले दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय तब अपना मंतव्य सुनाते हैं और घोषणा करते हैं-

यत्र योगेश्वरै: कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर

तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मर्म:

जहां श्रीकृष्ण जैसा योगेश्वर विचारवंत हो और जहां गाण्डीवधारी अर्जुन हो, अर्थात संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियमित और निगमित करने वाले शास्त्र रूपी श्री कृष्ण और शस्त्र रूप श्री अर्जुन हो अथवा तो कृष्ण रूपी विचारशील बुद्धि हो और अर्जुन की व्यावहारिक क्षमता हो, वहां श्री, विजय और विभूति अर्थात मानव कल्याण की सभी नीतियां, न्याय और संपन्नता रहती हैं- संजय कहते हैं- ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ही दिव्य ग्रंथ है जो व्यक्ति को आधिदैविक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार के ऐश्वर्य के साथ संतोष, परम शांति और समृद्धि प्रदान करता है। इसका अंग्रेजी में पहला अनुवाद वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था, तब उनके अनुवादक चार्ल्स विल्किन्स ने गीता के संबंध में लिखा था, ‘जब भारत से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश राज्य के ऐश्वर्य और सारे वैभव भुला दिए जाएंगे, उस समय यह धर्मग्रन्थ और इसके उपदेश और सिद्धांत संपूर्ण मानवता को और विश्व के सभी लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे होंगे।’ आज यह बात सत्य सिद्ध हो रही है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गीता के संबंध में लिखा कि गीता आदि सभी धर्मग्रंथ दीपक के समान हैं, जिनसे अंधकार में हमारा पथ प्रकाशित होता है। यद्यपि, दीपक हाथ में होने पर भी हम अपनी ही छाया मार्ग पर डालते रहते हैं। और हमारे पास धर्मग्रन्थों का प्रकाश होने पर भी हमारे अंदर के विकार यथा लोभ, मोह, संशय, द्वेष अपनी काली छाया जीवन पथ पर फैलाते रहते हैं तथा हमारा मार्ग अंधकार तथा प्रकाश के साये में चलता रहता है। फिर भी दीपक को मजबूती से पकड़ कर यदि हम कुशलता से चलते हैं तो हमें दीपक के प्रकाश में मार्ग मिल सकता है, किन्तु यदि दीपक ही बुझ जाने देंगे तो हम मार्ग भटक जाएंगे। किसी पुस्तक को प्रमाण रूप स्वीकार करने वाला व्यक्ति उसके सब आदर्शों का पालन नहीं कर सकता, किन्तु यदि व्यक्ति प्रयत्न करें तो उन आदर्शों की परिधि में समाज का निर्माण अवश्य हो जाएगा।’ आइए, इसी भाव से गीता जयन्ती के पावन पर्व पर गीता पठन, अध्ययन, मनन का संकल्प लें और तदनुसार गीता के दीपक के प्रकाश में अपने जीवन का पथ निश्चित करें।

—————-