सृष्टि का उद्गम सागर से हुआ। …संगीत का स्वर-‘स’ सागर का द्योतक है। धरती बनी रेंगने वाले प्राणी अर्थात, अजगर, सर्प का प्रतीक है संगीत का दूसरा स्वर ‘रे’। तीसरा स्वर ‘ग’- गगन का प्रतीक है। चौथा स्वर ‘म’ मनुष्य का प्रतीक है। बुद्धि संगीत के पांचवें स्वर ‘प’ प्रज्ञा के रूप में प्रकट हुई। संगीत का छठा स्वर ‘ध’ से व्यक्ति को धर्म का बोध हुआ। इस तरह आत्मा पुन: परमात्मा में विलीन होती है। जहां से सृजन, वहीं पुन: विसर्जन… संगीत के स्वर भी ‘स’ से प्रारंभ होकर पुन: ‘स’ पर आकर समाप्त होते हैं।

स्वरों के कलात्मक संयोजन एवं प्रस्तुतीकरण का नाम ही संगीत है। जब शब्द स्वरबद्ध होकर निसृत होते हैं, वे श्रोता के मन में विशिष्ट भावों का संचरण करते हैं यथा- हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, उल्लास, उमंग, उत्साह और यह व्यक्ति को संवेदना के स्तर पर जाकर उसे संतुष्टि प्रदान करता है। अत: संगीत पारमार्थिक है, आध्यात्मिक है और उर्ध्वगामी है। जो श्रोता को अनिर्वचनीय संतुष्टि और आनंद प्रदान करता है।

वास्तव में यह समस्त सृष्टि ही संगीत से निनादित सृष्टि का भव्य स्वरूप विशाल सागर, अनंत आकाश, पर्वत, नदियों, सरिताओं, वृक्षों वनस्पतियों से अभिव्यक्त होता है। इनमें से हमेशा एक विशेष प्रकार का संगीत प्रकट होता रहता है। सागर की लहरों का हर हर नाद, नदियों की कल-कल ध्वनि, आकाश में मेघों का गर्जन-तर्जन, पवन की सरसराहट और वृक्षों और वनस्पतियों का झर झर मर्मर, वन में विचरण करते हुए पक्षियों का कलरव, चहचहाना कोयल की कूक और पपीहे की पीहु पीहु, यह सब मिलकर जिस नाद को उत्पन्न करते हैं, वही सृष्टि का संगीत है और यह संगीत मानव मन को प्रचोदित करता है, आनंदित करता है और अभ्युदय की कामना से परिपूर्ण कर देता है। संगीत का यही हेतु है। अत: संगीत केवल भौतिक दृष्टि से इंद्रियों के मनोरंजन मात्र के लिए नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उर्ध्वारोहण का साधन है। परमात्मा तक पहुचने का साधन है। भारतीय चिंतन तथा पाश्चात्य चिंतन में जो मूलभूत अंतर है वह यह कि भारतीय मन इसे ब्रह्म की उपासना मानता है, जबकि पाश्चात्य मन इसे ऐंद्रिक सुख और विलासिता का साधन मानता है। नाद या स्वर की साधना हमारे यहां ब्रह्म की उपासना माना गया है। यही कारण है कि भारत की संगीत परंपरा अर्थात गायन, वादन एव नर्तन का उद्गम हमारे वेद ही माने गए। हमारे चार वेदों तथा ऋगवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में से सामवेद से संगीत का प्रादुर्भाव माना गया है। संगीत के शिरोमणि एवं ‘संगीत रत्नाकर’ के रचनाकार शारंगदेव ने संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में सामवेद को ही मान्यता दी है। ‘सामवेदादिदं गीतं संजग्राह पितामह:’ अर्थात ब्रह्मा ने सामवेद से गायन के लिए गीतों का संग्रह किया। संगीत के दूसरे आचार्य श्री भरतमुनि ने भी संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी है। ‘सामभ्यो गीतमेव च’ अर्थात गाए जाने वाले गीत सामवेद से पैदा हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें संगीत का साक्षात स्वरूप माना जाता है उन्होंने गीता में अर्जुन को अपनी विभूतियों से परिचय कराते हुए कहा ‘वेदानां सामवेदोस्मि’ वेदों में मैं सामवेद हूं; क्योकि यह संगीत से निनादित है। अत: भारत में संगीत की परंपरा अत्यंत प्राचीन शास्त्र सम्मत एवं शिव स्वरूप ही है जो व्यक्ति को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करती हैं। संगीत की स्वरलहरियां मनुष्य को सर्व कल्याणकारी भाव से भर देती हैं तब मानव मन में परमार्थ जागृत होता है, और उसके अंतर में परमानंद की सृष्टि करता है।

भारतीय मनीषा की मान्यता है कि स्वर, नाद, ध्वनि ये लगभग समानार्थक शब्द हैं, किन्तु तीनों का लक्ष्य एक ही है। एक विशेष स्वर से, विशेष नाद का आश्रय लेकर जो उच्चारण होता है, वह गायन होता है, और वह गायन ही परमानंद की प्रतीति करा देता है, जब व्यक्ति उसमें सराबोर होता हैं, तब स्वार्थ का परित्याग हो जाता है और परमार्थ के भाव से स्वयं की चेतना उर्ध्वगामी हो जाती हैे। परमात्मा के प्रति अर्थात सत्यम्, शिवम् तथा सुन्दरम् के प्रति स्वरबद्ध समर्पण का नाम ही संगीत है। भारत में यह संगीत पुरातन काल से ऋषियों, महर्षियों, साधुसंतों, बैरागियों द्वारा पोषित हुआ और विकसित हुआ है और आज भी इस आधुनिक युग में अशांत मानव मन को शांति तथा सुकून प्रदान कर रहा है। संगीत के सुरों से आज की अनेक भौतिक, शारीरिक, मानसिक तथा पारमार्थिक समस्याओं का समाधान होता है और मानव मुक्त होकर परमानंद की अनुभूति करता है। हमारी सनातन संस्कृति के ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है कि जो व्यक्ति संगीत कला में निपुण है, वीणा वादन करता है तथा श्रुतियों को पहचान लेता है, और ताल जानने वाला है वह सहज ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता हैः

वीणा वादन तत्वज्ञ: श्रुति जाति विशारद:।

ताल ज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग स गच्छति॥

इस प्रकार पुरातन काल से ही संगीत को भारतीय जन जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। इसलिए ऋषियों और आचार्यों का निर्देश है कि वेदों का गायन करें, उसका सस्वर संगीतमय पाठ श्रोता और वेदपाठी को इष्ट फल की प्राप्ति कराते हैं। एतरेय ब्राह्मण में निर्देश दिया गया है कि वेद शब्दों, ऋचाओं का उच्चारण मध्यमा वाक् से करना चाहिए अर्थात उनका गायन करना चाहिए। वेद के श्लोकों, ऋचाओं के सस्वर गायन से बुद्धि शुद्ध और सुसंस्कृत होती हैः

तं मध्यमा वाचा शसंत्यात्मानमेव तत्संस्कुरुते।

ऐसा कहा जाता है कि संगीत भगवान शंकर के डमरु से उत्पन्न हुआ है। संगीत के स्वरों का और आम बोलचाल अथवा व्याकरण की भाषा के स्वरों का विशद विवरण हमें माहेश्वर सूत्र में प्राप्त होता है। इसके अनुसार भाषा व्याकरण के पांच स्वर होते हैं जिन्हें अ इ ए ऋ ल से जाना जाता है किन्तु संगीत के सात स्वर बताए गए हैं। इस सात स्वरों में पांच प्रधान हैं तथा दो गौण स्वर कहे जाते हैं। अब गायन के भी कई रूप हैं। पहला सामगान के पांच प्रधान स्वर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा मन्द्र कहे जाते हैं। दो गौण स्वरों को क्रुष्ट और अतिस्वार्य के नाम से जाना जाता है। दूसरा गंधर्वगान के पांच स्वरों को मध्यम, गांधार, ऋषभ, षड्ज और धैवत कहा जाता है। गौण स्वर पंचम और निषाद हैं। तथापि, शैवगान में बहुत, ऋषभ, गांधार मध्यम और पंचम प्रधान तथा धैवत, निषाद को गौण माना गया है।

विद्वानों ने तो संगीत के इन सात स्वरों सा रे ग म प नि ध…..स को सृष्टि के विकास के क्रम के रूप में भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। आचार्यों का मत है सृष्टि का उद्गम सागर से हुआ। पहले केवल सर्वत्र जल ही जल था, अर्थात सागर था, उसमें से पृथ्वी उत्पन्न हुई, संगीत का स्वर-‘स’ सागर का द्योतक है और उसमें जलचर उत्पन्न हुए। सागर से जब धरती बनी तब उसमें रेत ही रेत थी और उसमें से रेंगने वाले प्राणी अर्थात, अजगर, सर्प आदि उत्पन्न हुए। उसी का प्रतीक है संगीत का दूसरा स्वर ‘रे’। फिर गगन में गगनचर प्राणी अर्थात पक्षी, खग आदि की उत्पत्ति हुई। संगीत का तीसरा स्वर ‘ग’- गगन का प्रतीक है। इसके बाद मानव का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ और यह संगीत का चौथा स्वर ‘म’ है। सृष्टि का इसी क्रम में विकास हुआ है।

मानव को परमात्मा ने बुद्धि दी। यह बुद्धि संगीत के पांचवें स्वर ‘प’ प्रज्ञा के रुप में प्रकट हुई। यह प्रज्ञा जब प्रचोदित हुई तो संगीत का छठा स्वर ‘ध’ से व्यक्ति को धर्म का बोध हुआ- धर्म का निरंतर अनुसरण ही मानव को ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाता है और आत्मा पुन: परमात्मा में विलीन होती है। जहां से सृष्टि का विकास हुआ, वही आकार पुन: लय होता है। जहां से सृजन, वहीं पुन: विसर्जन …संगीत के स्वर भी ‘स’ से प्रारंभ होकर पुन: ‘स’ पर आकर समाप्त होते हैं। इस प्रकार संगीत शिव स्वरूप ही हैं, जिसके माध्यम से सभी का कल्याण संभव है।

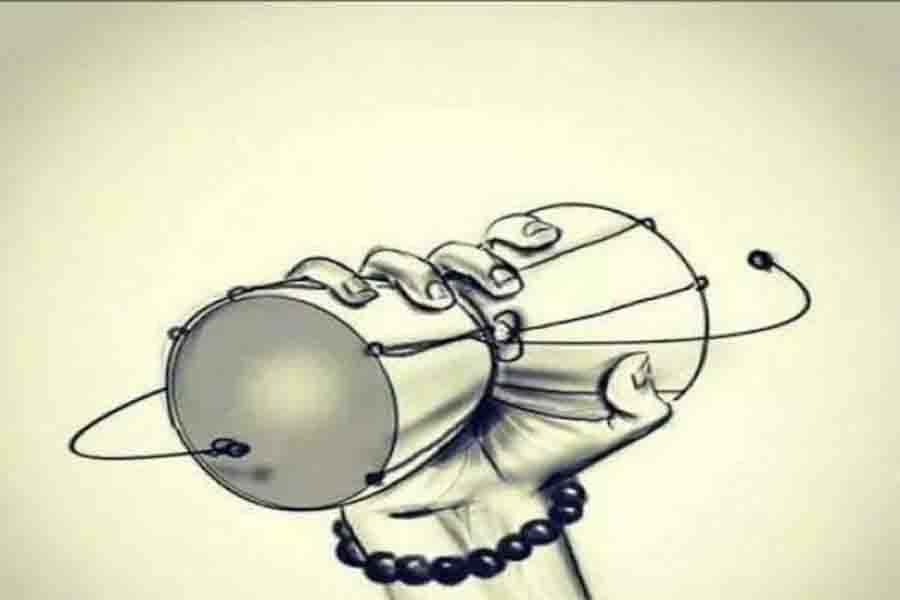

भारतीय मनीषा की मान्यता है कि समस्त संगीत यथा स्वर, ताल, राग-रागिनियों की उत्पति शिव के डमरु से हुई है, जिसका प्रारंभ ॐ के उच्चारण से होता है। ॐ के ही उच्चारण से संगीत का प्रारंभ माना गया है। इसका सम्यक गान व्यक्ति की चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाता है और उसे परम आनंद प्रदान करता है। ओऽम वह ध्वनि है, जिसे भारतीय संगीत का आधार कहा जा सकता है। यही प्रणव है, तत्व चिंतकों ने इसे अनहद नाद की संज्ञा दी है। यह ध्वनि अथवा इसके विविध रूप से उच्चारण के लिए साधकों, गायकों को अखंड साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। इस साधना को केवल गुरु-शिष्य परंपरा से ही पूर्ण किया जा सकता है जिसमें गुरु प्रत्यक्ष रूप से ओऽम के स्वर को भिन्न-भिन्न आसनों तथा मुद्राओं से उच्चारण करके शिष्य को शिक्षित करता है और उसे श्रेष्ठ गायक या संगीतज्ञ बनाता है। संगीत के क्षेत्र में यह गुरु-शिष्य परंपरा आज भी प्रचलित है। यह केवल भारत का वैशिष्ट्य है, जिसमें जब कोई संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करता है तो अपने गुरु को प्रणाम करता है, इष्ट देव का स्मरण करता है, और वह यदि कोई वादक है तो अपने वाद्य यंत्रों को प्रणाम की मुद्रा में इस प्रकार स्पर्श करता है, जैसे वह किसी जीवित व्यक्ति के चरण का स्पर्श कर रहा हो। यह श्रेष्ठ परंपरा केवल भारत की ही देन है, विश्व में अन्यत्र संगीत के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव देखने को नहीं मिलता है।

भारतीय संगीत के प्रवर्तक आचार्य के रूप में श्री हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। सामान्य रूप से श्री हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या के निधान तथा सेवा-समर्पण के आदर्श के रूप में उनकी आराधना की जाती है, किन्तु ‘संगीत पारिजात’ ग्रंथ में श्री हनुमानजी को संगीत शास्त्र का प्रवर्तक माना गया हैः

कर्त्ता संगीतशास्त्रस्य हनुमानश्च महाकपि:।

शार्दूल काहलावेत्तौ संगीत ग्रंथकारिणौ॥

अर्थात संगीत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य श्री हनुमान, शार्दुल एवं काहल ये तीन महापुरुष हैं।

‘संगीत पारिजात’ हनुमन्मत ग्रंथ बताया जाता है, जिसका भाष्य आचार्य कलिन्दजी ने किया है। इस भाष्य के मंगलाचरण में बड़े ही भावपूर्ण रूप से श्री हनुमान जी की स्तुति की गई है-

संगीतेन वशी करोति वरदं क्षमाजाधवं राघवं।

यश्चामी कर चारुगात्र सुषमां विस्तारयत्यद्भुताम्।

नाता ताल कला कलाप निपुण: कौशल्यवद्गीयते

स प्रीणातु प्रशस्त गान रसिक व्यामोदिशाखामृग:॥

अर्थात जो अपने संगीत के द्वारा वरदायक सीतापति श्री राम को अपने वश में कर लेते हैं, जो भक्तों के समक्ष अपने शरीर की सोने जैसे सुंदर और अत्यंत अद्भुत शोभा का विस्तार करते हैं, भांति भांति के ताल और उनके कला के समूह को एक साथ उच्चारण करने में निपुण हैं और उसका बड़ी कुशलता से गान कहते हैं, ऐसे संगीतविद् प्रशंसनीय संगीत-रसिकों को अतिशय आनंद प्रदान करने वाले श्री हनुमानजी मुझ पर प्रसन्न हों।

इसी प्रकार संगीत का एक और ग्रंथ ‘अनूप संगीत रत्नाकर’ के मंगलाचरण में संगीताचार्य श्री हनुमानजी की इस प्रकार स्तुति की गई है-

आंजनेयो मातृगुप्तो रावणो नन्दिकेश्वर:।

स्वतिर्वाणो बिन्दुराज: क्षेत्रराजश्च काहल:॥

अर्थात अंजनिपुत्र श्री हनुमानजी, मातृगुप्त, रावण, नन्दिकेश्वर, स्वातिर्गण, बिन्दुराज, क्षेत्रराज और काहल ये आठ महापुरुष संगीतशास्त्र के प्रवर्तक परमाचार्य हैं- इन्हें प्रणाम।

इस प्रकार संगीत भारत की जीवन परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा संगीतमय है। भारत की परंपरा में जब घर में शिशु का जन्म होता है तब घर में थाली बजाकर और बधाई गाकर उसके आगमन की सूचना दी जाती है और उसका स्वागत किया जाता है। बाद के सभी संस्कार चाहे वह अन्न प्राशन हो, नामकरण हो, यज्ञोपवीत या फिर विवाह हो, सभी में संगीत की प्रमुखता होती है। प्रत्येक मांगलिक प्रसंग पर गाया-बजाया जानेवाला संगीत ही उस अवसर की शोभा को द्विगुणित करता है। और यह परंपरा केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि हर पंथ, सम्प्रदाय, मत, धर्म में प्रचलित है, अत: संगीत मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह जीवन में रस की सृष्टि करता है, उसे समृद्ध करता है। संगीत बिना जीवन नीरस और शून्य है।

———-