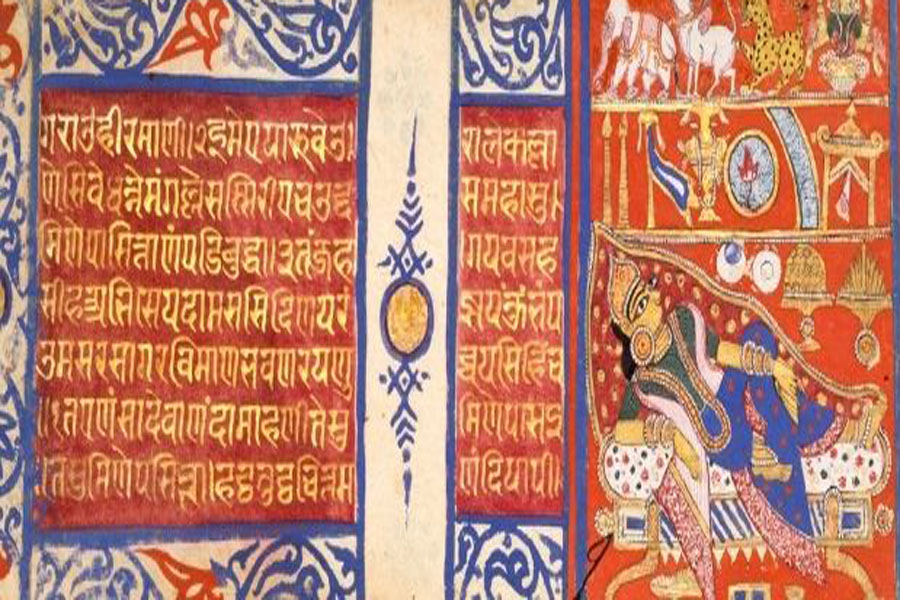

हिन्दू धर्म में व्याकरण और शब्दकोश की सुदीर्घ परम्परा रही है।

निघंटु : आर्यभाषा का प्रथम शब्दकोश

संस्कृत के पुरातनतम उपलब्ध शब्दकोश वैदिक ‘निघंटु’ है। उसका रचनाकाल कम से कम ७०० या ८०० ई० पू० है। वैदिक शब्दों (केवल विरल या क्लिष्ट शब्द) के संग्रह को ‘निघंटु’ कहते थे। ‘यास्क’ का निरुक्त वैदिक निघंटु का भाष्य है। यास्क से पूर्ववर्ती निघंटुओं में एकमात्र यही निघंटु उपलब्ध है पर ‘निरुक्त’ से जान पड़ता है के ‘यास्क’ के पूर्व अनेक निघंटु बन चुके थे। अत: कह सकते हैं कि कम से कम ई० पू० १००० से ही निघंटु कोशों का संपादन होने लगा था।

निघंटु शब्द का अर्थ नामसंग्रह है। ‘नि’ उपसर्गक ‘घटि’ धातु से ‘मृगव्यादयश्च’ उणा. १.३८ सूत्र से कु प्रत्यय करने पर निघंटु शब्द व्युत्पन्न होता है।

परम्परागत निघंटु

इसमें वैदिक साहित्य में प्राप्त शब्दों का अपूर्व संग्रह है। वैदिक संहिताओं में से चुनकर यहाँ पर शब्द एकत्र किए गए हैं। यह संभवत: संसार के कोश साहित्य की सर्वप्रथम रचना है। वैदिक साहित्य के विशिष्ट शब्दों का संग्रह बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से इसमें किया गया है।

प्राचीन काल में संभवत: इस निघंटु की तरह के कुछ अन्य निघंटु भी रहे होंगे, किंतु अभी तक उनके अस्तित्व का कुछ प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस निर्घटु के रचयिता के विषय में यद्यपि विद्वानों के अनेक पूर्व पक्ष हैं तथापि विशिष्ट एवं प्राचीन विद्वानों के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि इसके रचयिता यास्क हैं। इसका प्रारंभ “गो” शब्द से होता है और समाप्ति “देवपत्नी” शब्द से देखी जाती है।

निघंटु की विषय-वस्तु

निघंटु के पाँच अध्याय हैं। प्रारंभ के तीन अध्यायों में “नैघंटुक” शब्दों का संग्रह है। चतुर्थ अध्याय में “नैगम” शब्द और पंचम अध्याय में “दैवत” शब्द एकत्र किए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में विभागद्योतक खंड हैं। पहले तीन अध्यायों में सजातीय शब्दों का चयन किया गया है। यह नियम चतुर्थ और पंचम अध्यायों में नहीं है।

निरुक्त

निरुक्त वैदिक साहित्य के शब्द-व्युत्पत्ति (etymology) का विवेचन है। यह हिन्दू धर्म के छः वेदांगों में से एक है – इसका अर्थ: व्याख्या, व्युत्पत्ति सम्बन्धी व्याख्या। इसमें मुख्यतः वेदों में आये हुए शब्दों की पुरानी व्युत्पत्ति का विवेचन है। निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिये छोटे-छोटे सूत्र दिये हुए हैं। इसके साथ ही इसमें कठिन एवं कम प्रयुक्त वैदिक शब्दों का संकलन (glossary) भी है। परम्परागत रूप से संस्कृत के प्राचीन वैयाकरण (grammarian) यास्क को इसका जनक माना जाता है।

वैदिक शब्दों के दुरूह अर्थ को स्पष्ट करना ही निरुक्त का प्रयोजन है। ऋग्वेदभाष्य भूमिका में सायण ने कहा है अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरुक्तम् अर्थात् अर्थ की जानकारी की दृष्टि से स्वतंत्ररूप से जहाँ पदों का संग्रह किया जाता है वही निरुक्त है। शिक्षा प्रभृत्ति छह वेदांगों में निरुक्त की गणना है। पाणिनि शिक्षा में “निरुक्त श्रोत्रमुचयते” इस वाक्य से निरुक्त को वेद का कान बतलाया है। यद्यपि इस शिक्षा में निरुक्त का क्रमप्राप्त चतुर्थ स्थान है तथापि उपयोग की दृष्टि से एवं अभ्यंतर तथा बाह्य विशेषताओं के कारण वेदों में यह प्रथम स्थान रखता है। निरुक्त की जानकारी के बिना भेद वेद के दुर्गम अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है।

काशिकावृत्ति के अनुसार निरूक्त पाँच प्रकार का होता है— वर्णागम (अक्षर बढ़ाना) वर्णविपर्यय (अक्षरों को आगे पीछे करना), वर्णाधिकार (अक्षरों को वदलना), नाश (अक्षरों को छोड़ना) और धातु के किसी एक अर्थ को सिद्ब करना। इस ग्रंथ में यास्क ने शाकटायन, गार्ग्य, शाकपूणि मुनियों के शब्द-व्युत्पत्ति के मतों-विचारों का उल्लेख किया है तथा उसपर अपने विचार दिए हैं।

निरुक्त की उपादेयता को देखकर अनेक पाश्चात्य विद्वान इस पर मुग्ध हुए हैं। उन्होंने भी इसपर लेखनकार्य किया है। सर्वप्रथम रॉथ ने जर्मन भाषा में निरुक्त की भूमिका का अनुवाद प्रकाशित किया है। जर्मन भाषा में लिखित इस अनुवाद का प्रो॰ मैकीशान ने आंग्ल अनुवाद किया है। यह बंबई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। स्कोल्ड ने जर्मन देश में रहकर इस विषय पर अध्ययन किया है और इसी विषय पर प्रबंध लिखकर प्रकाशित किया है।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने वैदिक भाष्यों और सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक मंत्रों के अर्थ करने के लिए इस ग्रंथ का बहुत सहारा लिया है। महर्षि औरोबिन्दो ने भी वेदों को समझने में निरूक्त की महत्वपूर्ण भूमिका का ज़िक्र किया है।

निघंटु के पश्चात कोशों की परम्परा

वैदिक निघंटुकोशों और ‘निरुक्त ग्रंथों’ के अनंतर संस्कृत के प्राचीन और मध्यकालीन कोश हमें उपलब्ध होते हैं। इस संबंध में ‘मेक्डानल्ड’ ने माना है कि संस्कृत कोशों की परंपरा का उद्भव (निघटु ग्रंथों के अनंतर) धातुपाठों और गणपाठों से हुआ है। पाणिनीय अष्टाध्यायी के पूरक पारिशिष्ट रूप में धातुओं और गणशब्दों का व्याकरणोपयोगी संग्रह इन उपर्युक्त पाठों में हुआ। पर उनमें अर्थनिर्देश न होने के कारण उन्हे केवल धातुसूची और गणसूची कहना अधिक समीचीन होगा।

आगे चलकर संस्कृत के अधिकांश कोशों में जिस प्रकार रचनाविधान और अर्थनिर्देश शैली का विकास हुआ है वह धातुपाठ या गणापाठ की शैली से पूर्णतः पृथक् है। निघंटु ग्रंथों से इनका स्वरूप भी कुछ भिन्न है। निघंटुओं में वैदिक शब्दों का संग्रह होता था। उनमें क्रियापदों, नामपदों और अव्ययों का भी संकलन किया जात था। परंतु संस्कृत कोशों में मुख्यतः केवल नामपदों और अव्ययों का ही संग्रह हुआ।

‘निरुक्त’ के समान अथवा पाली के ‘महाव्युत्पत्ति’ कोश की तरह इसमें व्युत्पत्तिनिर्देश नहीं है। वैदिक निघंटुओं में संगृहीत शब्दों का संबंध प्रायः विशिष्ट ग्रंथों से (ऋग्वेदसंहिता या अथर्वसंहिता का अथर्वनिघंटु) होता ता। इनकी रचना गद्य में होती थी। परंतु संस्कृत कोश मुख्यतः पद्यात्मक है और प्रमुख रूप से उनमें अनुष्टुप् छंद का योग (अभिधानरन्तमाला आदि को छोड़कर) हुआ है। संस्कृत कोशों द्वारा शब्दो और अर्थ का परिचय कराया गया हैः धनंदय, धरणी’ और ‘महेश्वर’ आदि कोशों के निर्माण का उद्देश्य था संभवतः महत्वपूर्ण विरलप्रयुक्त और कविजनोपयोगी शब्दों का संग्रह बनाना।

संस्कृत कोशों का ऐतिहासिक सिंहावलोकन करने से हमें इस विषय को सामान्य जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस संबंध में विद्वानों ने ‘अमरसिंह’ द्वारा रचित और सर्वाधिक लोकप्रिय ‘नामलिंगानुशासन’ (अमरकोश) को केंद्र में रखकर उसी आधार पर संस्कृत कोशों को तीन कालखंडों में विभाजित किया है-

(१) अमरकोश-पूर्ववर्ती संस्कृत कोश,

(२) अमरकोशकाल तथा

(३) अमरकोशपरवर्ती संस्कृत कोश।

प्राचीन (अमरकोश पूर्ववर्ती) संस्कृत कोश

अमरसिंह’ के पूर्ववर्ती कोशों का उनके नामलिंगानुशासन’ में उल्लेख नहीं मिलता है। परंतु ‘समाहृत्यान्यतन्त्राणि’ के ध्वन्यार्थ का आधार लेकर ‘अमरकोश’ की रचना में पूर्ववर्ती कोशों के उपयोग का अनुमान किया जा सकता है। ‘अमरकोश’ की एक टीका में लब्ध ‘कात्य’ शब्द के आधार पर ‘कात्य’ या ‘कात्यायन’ नामक ‘अमर-पूर्ववर्ती कोशकार का और पाठांतर के आधार पर व्याडि नामक कोशाकार का अनुमान होता है। ‘अमरकोश’ के टीकाकार ‘क्षीरस्वामी’ के आधार पर ‘धन्वतंरि’ के ‘धन्वतरपिनिघंटु’ नामक वैद्यक निघंटु (कोश) का संकेत मिलता है। ‘महाराष्ट्र शब्दकोश’ की भूमिका में ‘भागुरि’ केकोश को भी—जिसका ‘त्रिकांडकोश’ था—’अमर-पूर्ववती’ बताया गया है। यह कोश दक्षिण भारत की एक ग्रथसूची में आज भी उल्लिखित है। ‘रंति या ‘रंतिदेव’ और ‘रसभ’ या ‘रसभपाल’ को भी (महाराष्ट्र शब्दकोश की भूमिका के आधार पर) ‘अमर-पूर्ववर्ती’ कोशकार कहा गया है।

‘सर्वानन्द’ ने ‘अमरकोश की अपनी टीका में बताया है कि ‘व्याडि’ और ‘वररुचि’ आदि के कोशों में केवल लिंगों का संग्रह है और ‘त्रिकांड’ एवं ‘उत्पलिनी’ में केवल शब्दों का। परंतु ‘अमरकोश’ में दोनों की विशेषताएँ एकत्र संमिलित हैं। इस प्रकार ‘व्याडि’, ‘वररुचि’ (या कात्य) ‘भागुरि’ और ‘धन्वंतरि’ आदि अनेक कोशकारों का क्षीरस्वामी ने अमर-पूर्ववर्ती कोशकारों और ‘त्रिकांड’, ‘उत्पलिनी’, ‘रत्नकोश’ और ‘माला’ आदि अमर-पूर्ववर्ती कोशग्रोथों का परिचय दिया है।

अमरकोशकाल (रचनाकाल—लगभग चौथी पाँचवी शती)

अमरकोश की महता के कुछ कारण हैं। यद्यपि तत्पूर्ववर्ती कोश (‘धन्वतरिनिघंटु’ तथा पांडुलिपिसूची में उल्लिखित एकाध अन्य ग्रंथ को छोड़कर) आज उपलब्ध नहीं हैं तथापि यह अनुमान किया जाता है कि प्राचीन कोशों में दो प्रकार की शैलियाँ (कदाचित्, प्रचलित थीं—

(१) कुछ कोश (संभवतः) नामों (सज्ञाओं) का ही और कुछ लिंगों का ही निर्देश करते थे। (कदाचित् दो एक कोश धातुसूची भी प्रस्तुत करते थे।) इन्हें नामतंत्र (नामपारायणात्मक) तथा लिंगतंत्र (लिंगपारायणत्मक) कहा जाता था।

(२) द्वितीय विधा के कोशों में लिंगों का विवेचनात्मक निर्देशन ही मुख्य विषय रहता था।

पर ‘अमरसिंह ने अपने कोश में दोनों का एक साथ अत्यंत प्रौढ़ संयोजन और विवेचन किया है। आरंभ में ही उन्होंने तीसरे से पाँचवे श्लोक तक अपने कोश में प्रयुक्त नियमों और पद्धति का स्पष्ट निर्देश किया है। इनके आधार पर शब्दार्थ के साथ ही साथ लिंग का निर्णय भी होता है।

तीन कांडों के इस ग्रंथ में क्रमशः दस, दस और पाँच वर्ग हैं। उपक्रम भाग में निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार नामपदों के लिंग का आद्यंत निर्देश किया गया है। इसी कारण इसका अभिधान ‘नामलिंगानुशासन’ है। इसकी विशिष्टता का परिचय देते हुए स्वयं ग्रंथकार ने बताया है कि अन्य तंत्रों से विवेच्य विषय का समाहार करते हुए संक्षिप्त रूप में और प्रतिसंस्कार द्वार उत्कृष्ट रूप से वर्गों में विभक्त—इस नामलिंगानुशासन’ को पूर्ण बनाने का प्रयास हुआ है। यही इसकी विंशेषता है।

सुव्यविस्थित पद्धित के अनुसार कांडों और वर्गों का विभाजन किया गया है। वस्तुतः देखा जाय तो प्रथम दो कांड इस कोश का पर्यायवाची स्वरूप प्रस्तुत करते हैं ओर तृतीय कांड में नाना प्रकृति के इतर नामपदों का संग्रह है। विशेष्यनिघ्न वर्ग में विशेष्या- नुसारी लिंगादि में प्रयुक्त होनेवाले नामपदों का संग्रह है। ‘संकीर्ण’ वर्ग में प्रकृति प्रत्यादि के अर्थ द्वारा लिंग की ऊहा का विवेचन हुआ है। नानार्थ’ वर्ग में नानार्थ नामों का ‘कांत’, ‘खांत’ आदि क्रम के अनुसार संग्रह किया गया है। चतुर्थ वर्ग अव्यय शब्दों को संकलित करनेवाला है और अतिम वर्ग लिंगादिसंग्रह कहा गया है एव उसमें शास्त्रीय और व्याकरणनियमानुसारी आधार को लेकर लिंग का अनुशासन मुख्य रूप से तथा गौण रूप से अन्य अनुक्त-लिंगनिर्देश की क्रमबद्ध पद्धति बताई गई है।

यह कोशग्रंथ मुख्यतः पर्यायवाची ही है। फिर भी तृतीय कांड के द्वार, जिसे हम आधुनिक पदावली में परिशिष्टांश कह सकते हैं, इस कोश की पूर्ण और व्यापक तथा उपयोगी बनाया गया है।