हिन्दी सिनेमा चूंकि सबसे कम खर्च कहानियों पर करता है, इसीलिए रेडीमेड कहानियों की तलाश उसकी मजबूरी हो जाती है। यह जरूरत मसालेदार सत्य घटनाएं आसानी से पूरी कर देती हैं। खबरों के प्रति सिनेमा की इस सहजता की एक वजह उसके दर्शकों के सामने अचानक से आया खबरों का विस्फोट भी है।

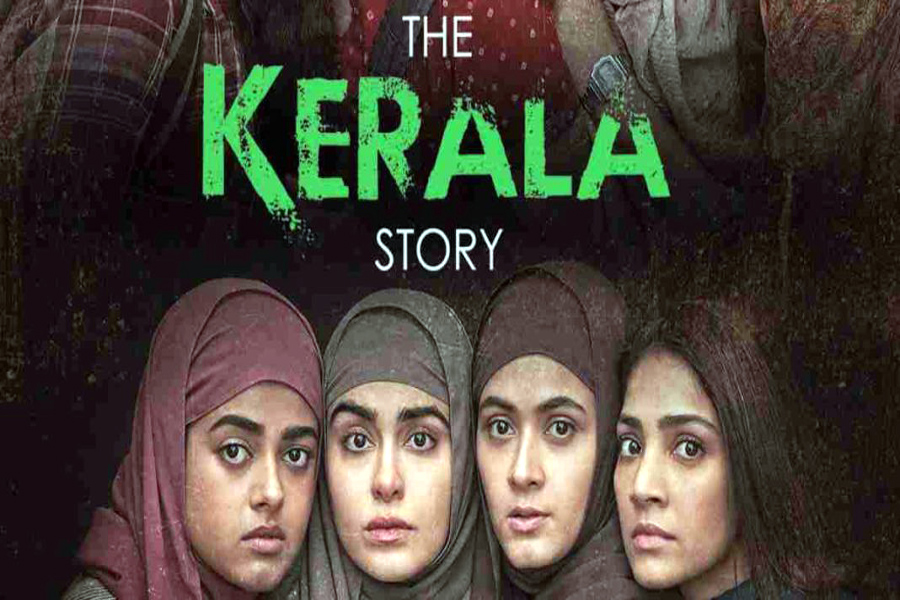

द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, द वैक्सिन वार जैसी कुछेक फिल्में हैं जिसके निर्माण के पीछे आम जन को समस्या के प्रति जागरुक करने का एक सार्थक उद्देश्य था। ये कुछ फिल्में इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि इसमें वह दिखाया गया जो खबरों में कभी दिखाया ही नहीं गया। आश्चर्य नहीं कि द कश्मीर फाइल्स के लिए लंबे समय तक किए शोध कार्य पर फिल्मकार अलग से एक डाक्यूमेट्री बना लेते हैं। द वैक्सिन वार देखते हुए वैज्ञानिक शोध की गंभीरता महसूस होती है, जिसे खबरों में कभी जानने का अवसर ही नहीं मिला। ये फिल्में खबरों से आगे बढकर ऐतिहासिक दस्तावेज का महत्व रखती हैं। जिसे इतिहास के पन्ने पलटते हुए सैकडों वर्षों बाद भी देखा जाता रहेगा। लेकिन गिनती की कुछ फिल्मों को छोड दें तो खबरों पर आधारित अधिकांश फिल्में इस आधार पर निराश करती रही हैं।

2010 में रहस्यमय स्थिति में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मराठी के एक प्रोफेसर अपने कमरे में मृत पाए गए। अपने आप में यह कोई बडी खबर नहीं थी, लेकिन इसके पीछे की घटनाओं ने इस खबर को उस समय बडी बना दिया था। प्रोफेसर श्रीनिवास रामचंद्र सीरस का एक ऑटो चालक के साथ अंतरंग क्षणों का कुछ लोगों ने वीडियो बना कर सार्वजनिक कर दिया। जिसके कारण विश्वविद्यालय ने उन्हें नौकरी से हटा दिया। वे कुछ सामाजिक संगठनों के दवाब में हाइकोर्ट गए और हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें नौकरी भी मिली और हटाए गए अवधि का वेतन भी, लेकिन नहीं मिली तो वह थी सामाजिक प्रतिष्ठा, जिसकी परिणति उनकी मौत के रूप में मानी जाती है। हंसल मेहता निर्देशित और मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव अभिनीत ‘अलीगढ’ यही प्रोफेसर सीरस की कहानी कहती है। जो संविधान की धारा 377 में वर्णित निजता के अधिकार की वकालत करती है। निजता का अधिकार और समलैंगिक संबंधों पर बहस एक अलग मुद्दा है। सवाल है क्या सिनेमा इस तरह के तात्कालिक मुद्दों को विषय बनाने की कोशिश में मुद्दों को तरल नहीं बना रहा? खबरों की गंभीरता क्या सिनेमाई कल्पनाशीलता के आवरण में कमजोर नहीं पड जाती। दूसरी ओर सवाल यह भी कि सिनेमा पर तात्कालिकता का यह दवाब क्या इसकी शाश्वतता को आहत नहीं कर रहा?

वास्तव में सिनेमा अपनी शाश्वतता के लिए जाना जाता है। ‘मदर इंडिया’ हम कभी भी देखें, वह किसानों की स्थिति की सूचना भर नहीं देती, वरन दर्शकों को अपनी कथा के माध्यम से एक कालखंड तक ले जाती है। ‘मुगले आजम’ से लेकर ‘लगान’ तक एक कहानी कहती है, जो इसे कालजयी स्वरुप प्रदान करती है। यह कहानियों का अभा व कहें या सिनेमा पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों की लोकप्रियता का दवाब कि सिनेमा की प्राथमिकता में ऐसे पात्र अचानक से आ गए, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम जानते भर नहीं थे, उसके साक्षी भी थे। कमाल यह कि इन व्यक्तित्वों को कथा रुप में तब्दील करने की भी जरुरत नहीं समझी जा रही, उसे एक डाक्यूमेंट्री की तरह जस का तस रखने की कोशिश ज्यादा देखी जा रही है। इस कोशिश में मुश्किल यह होती है कि वास्तविक चरित्र को शाश्वतता तो नहीं मिल पाती, हां, उनकी कल्पना और वास्तविक के अधकचरे घालमेल से उनकी स्मृतियां अवश्य गड्डमड्ड हो जाती है। ‘नीरजा’ की तस्वीर अभी भी हमारी आंखों के सामने है। चंडीगढ़ की रहने वाली नीरजा ने 5 सितंबर 1986 को हाइजैक हुई पैन एम. फ्लाइट 73 में सवार 359 यात्रियों को अपनी सूझबूझ और बहादुरी के दम पर बचाया था, लेकिन खुद शहीद हो गईं थीं। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत सरकार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में किसी को अशोक चक्र दिया हो, लेकिन नीरजा भनोट को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। यह सच है कि फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट की सच्ची कहानी पर बनने वाली यह फिल्म पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी बहादुरी और कर्तव्य परायणता को रेखांकित करती है। लेकिन यह भी सच है कि यह नीरजा को खबरों के सच से परे कहानी की कल्पना बना देती है। क्या यह सच नहीं कि ‘नीरजा’ के साथ अब हमारी आंखों के सामने ‘सोनम कपूर’ का चेहरा आएगा, नीरजा भनोट की नहीं। क्या आश्चर्य कि अब मंटों की कहानियों की किताब के आवरण पर उन्हें अभिनीत करने वाले नवाजुद्दीन सिद्द्की दिखते हैं।

व कहें या सिनेमा पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों की लोकप्रियता का दवाब कि सिनेमा की प्राथमिकता में ऐसे पात्र अचानक से आ गए, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम जानते भर नहीं थे, उसके साक्षी भी थे। कमाल यह कि इन व्यक्तित्वों को कथा रुप में तब्दील करने की भी जरुरत नहीं समझी जा रही, उसे एक डाक्यूमेंट्री की तरह जस का तस रखने की कोशिश ज्यादा देखी जा रही है। इस कोशिश में मुश्किल यह होती है कि वास्तविक चरित्र को शाश्वतता तो नहीं मिल पाती, हां, उनकी कल्पना और वास्तविक के अधकचरे घालमेल से उनकी स्मृतियां अवश्य गड्डमड्ड हो जाती है। ‘नीरजा’ की तस्वीर अभी भी हमारी आंखों के सामने है। चंडीगढ़ की रहने वाली नीरजा ने 5 सितंबर 1986 को हाइजैक हुई पैन एम. फ्लाइट 73 में सवार 359 यात्रियों को अपनी सूझबूझ और बहादुरी के दम पर बचाया था, लेकिन खुद शहीद हो गईं थीं। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत सरकार ने सिर्फ 23 साल की उम्र में किसी को अशोक चक्र दिया हो, लेकिन नीरजा भनोट को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। यह सच है कि फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट की सच्ची कहानी पर बनने वाली यह फिल्म पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी बहादुरी और कर्तव्य परायणता को रेखांकित करती है। लेकिन यह भी सच है कि यह नीरजा को खबरों के सच से परे कहानी की कल्पना बना देती है। क्या यह सच नहीं कि ‘नीरजा’ के साथ अब हमारी आंखों के सामने ‘सोनम कपूर’ का चेहरा आएगा, नीरजा भनोट की नहीं। क्या आश्चर्य कि अब मंटों की कहानियों की किताब के आवरण पर उन्हें अभिनीत करने वाले नवाजुद्दीन सिद्द्की दिखते हैं।

वास्तव में हिन्दी सिनेमा की यह समझ विश्लेषण की मांग करती है कि जिस भाषा में महात्मा गांधी, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस फिल्म के लिए विषय नहीं बन पाते हों, आंबेडकर और सरदार पटेल पर सरकारी अनुदान देकर फिल्में बनवायी गयी हों, कुंअर सिंह, खुदी राम बोस और चंद्रशेखर आजाद पर फिल्म बनाने को कोई तैयार नहीं हो, वहां इस तरह की तात्कालिक घटनाओं और उससे जुडे व्यक्तित्वों को कैसे प्राथमिकता मिल सकती है। यदि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर फिल्म बनती है तो उसके शाश्वत बने रहने का कारण होता है कि उनकी छवि हमारे मन में इतनी स्थायी बस चुकी होती है कि कोई बेन किंग्सले, कोई अजय देवगन उसे धूमिल नहीं कर सकता। उनके कृतित्व कथा का आकार ले चुके होते हैं, लेकिन सिनेमा की हालिया कोशिशों में कथा दिखाने के सौंदर्य के बजाय खबर दिखाने की जल्दबाजी स्पष्ट रेखांकित की जा सकती है। ‘संजू’, ‘रईस’, ‘इंदु सरकार’, ‘तलवार’ और ‘शाहिद’, जैसी फिल्मों में यह जल्दबाजी स्पष्ट देखी जा सकती है, जो फिल्म के बजाय घटना पर एक टिप्पणी बन कर रह जाती है। विकास बहल कोचिंग संचालक आनंद कुमार पर ‘सुपर 30’ बनाते है, लेकिन सिनेमेटिक लिबर्टी की इंतहा कि वहां आनंद कुमार को ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में ‘पद्मावत’ और ‘पानीपत’ में तो लिबर्टी मिल सकती है, आनंद कुमार, जिनसे रोज एक बडी आबादी रु-ब-रु होती है, वहां लिबर्टी कैसे स्वीकार की जा सकती है।

वास्तव में हिन्दी सिनेमा की यह समझ विश्लेषण की मांग करती है कि जिस भाषा में महात्मा गांधी, वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस फिल्म के लिए विषय नहीं बन पाते हों, आंबेडकर और सरदार पटेल पर सरकारी अनुदान देकर फिल्में बनवायी गयी हों, कुंअर सिंह, खुदी राम बोस और चंद्रशेखर आजाद पर फिल्म बनाने को कोई तैयार नहीं हो, वहां इस तरह की तात्कालिक घटनाओं और उससे जुडे व्यक्तित्वों को कैसे प्राथमिकता मिल सकती है। यदि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर फिल्म बनती है तो उसके शाश्वत बने रहने का कारण होता है कि उनकी छवि हमारे मन में इतनी स्थायी बस चुकी होती है कि कोई बेन किंग्सले, कोई अजय देवगन उसे धूमिल नहीं कर सकता। उनके कृतित्व कथा का आकार ले चुके होते हैं, लेकिन सिनेमा की हालिया कोशिशों में कथा दिखाने के सौंदर्य के बजाय खबर दिखाने की जल्दबाजी स्पष्ट रेखांकित की जा सकती है। ‘संजू’, ‘रईस’, ‘इंदु सरकार’, ‘तलवार’ और ‘शाहिद’, जैसी फिल्मों में यह जल्दबाजी स्पष्ट देखी जा सकती है, जो फिल्म के बजाय घटना पर एक टिप्पणी बन कर रह जाती है। विकास बहल कोचिंग संचालक आनंद कुमार पर ‘सुपर 30’ बनाते है, लेकिन सिनेमेटिक लिबर्टी की इंतहा कि वहां आनंद कुमार को ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वास्तव में ‘पद्मावत’ और ‘पानीपत’ में तो लिबर्टी मिल सकती है, आनंद कुमार, जिनसे रोज एक बडी आबादी रु-ब-रु होती है, वहां लिबर्टी कैसे स्वीकार की जा सकती है।

हिन्दी सिनेमा पर तात्कालिकता का यह दवाब इससे महसूस किया जा सकता है कि ‘उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी संवेदनशील वास्तविक घटना को फिक्शन बनाने से संकोच नहीं किया जाता। ‘बाटला हाउस’ जैसी चर्चित घटना को पर्याप्त ‘लिबर्टी’ के साथ प्रस्तुत किया जाता है। चार्ल्स डिकेंस की कृति पर आधारित फिल्म ‘फितूर’ को कश्मीर से जोडकर इसकी तात्कालिकता को प्रचारित किया जाता है, लेकिन इसके क्लासिक पक्ष को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या जिन घटनाओं का महत्व एक डाक्यूमेंट्री या एक रिपोर्ट का रहा, उसे फिल्म के रूप प्रस्तुत करने की जिद कभी भी सिनेमा के शाश्वत होने की विशेषता को पूरी कर सकती है। जब तक दर्शक तीन दिनों में ऐसी फिल्मों की कमाई वापस करने के लिए तैयार हैं, तब तक सिनेमा से इस पर विचार की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आश्चर्य नहीं कि बीते कुछ वर्षों में हिन्दी सिनेमा ने अखबारों की सुर्खियों में कहानियां ढूंढने की कोशिशें शुरु कर दी हैं। ‘दंगल’ में महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियां गीता फोगाट एवं बबीता कुमारी से हम मिले, हमने ठाकरे, मंटो, क्रिकेटर अजहरुद्दीन, महेन्द्र सिंह धोनी और पाकिस्तान जेल में शहीद हुए भारतीय सरबजीत को भी लार्जर दैन लाइफ स्वरूप में बडे परदे पर देखा। ‘सांड की आंख’ जैसी फिल्म में चंदो तोमर और प्रकाशी तोमर जैसे व्यक्तित्व को भी देखा।

कभी समय था जब ‘खबरें’ अपने आपको लोकप्रिय बनाए रखने के लिए सिनेमा की शरण में जाती थी। आज हिन्दी सिनेमा ‘खबरों’ की दुनिया के बीच अपने वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। चर्चित और प्रशंसित फिल्म रही ‘आर्टिकल15’, भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 15, जो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, पर प्रश्न खडा करती है। इस फिल्म में कथित रुप से कई सत्य घटनाओं को बनाया गया था, खबरों के प्रति जागरुक दर्शक इसकी पहचान भी सहजता से कर लेते हैं। इसी तरह दिल्ली में हुए एसिड अटैक की घटना पर आधारित ‘छपाक’ भी देखने को मिली थी।

कभी समय था जब ‘खबरें’ अपने आपको लोकप्रिय बनाए रखने के लिए सिनेमा की शरण में जाती थी। आज हिन्दी सिनेमा ‘खबरों’ की दुनिया के बीच अपने वजूद को बचाए रखने की जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। चर्चित और प्रशंसित फिल्म रही ‘आर्टिकल15’, भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 15, जो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, पर प्रश्न खडा करती है। इस फिल्म में कथित रुप से कई सत्य घटनाओं को बनाया गया था, खबरों के प्रति जागरुक दर्शक इसकी पहचान भी सहजता से कर लेते हैं। इसी तरह दिल्ली में हुए एसिड अटैक की घटना पर आधारित ‘छपाक’ भी देखने को मिली थी।

वास्तव में यह सिनेमा के नएपन के खोज की सीमा है। नएपन की तलाश भी इसलिए कि मल्टीप्लेक्स के एक ही काम्पलेक्स में एक ही कहानी पर बनी फिल्में एक साथ तो चल नहीं सकती। हिन्दी सिनेमा चूंकि सबसे कम खर्च कहानियों पर करता है, इसीलिए रेडीमेड कहानियों की तलाश उसकी मजबूरी हो जाती है। यह जरूरत मसालेदार सत्य घटनाएं आसानी से पूरी कर देती हैं। खबरों के प्रति सिनेमा की इस सहजता की एक वजह उसके दर्शकों के सामने अचानक से आया खबरों का विस्फोट भी है। उल्लेखनीय है कि मल्टीप्लेक्स ने सिनेमा के दर्शक भी बदले हैं, अब बी और सी कहे जाने वाले अधिकांश शहरों के सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। मल्टीप्लेक्स की मंहगी कीमतों का मुकाबला उच्चमध्यवर्ग ही कर सकता है, जिनके पास जानकारियों के तमाम स्रोत उपलब्ध हैं। जाहिर है इस तरह की फिल्में उनकी जानकारियों को चुनौती नहीं देती, बल्कि मनोहर कहानियां की उपलब्ध जानकारियों को और भी रोचक अंदाज में पुष्ट करती हैं। तय है आने वाले कुछ समय तक सुर्खियों से सिनेमा बनते हुए देखने के लिए हमें तैयार रहना होगा।

-विनोद अनुपम