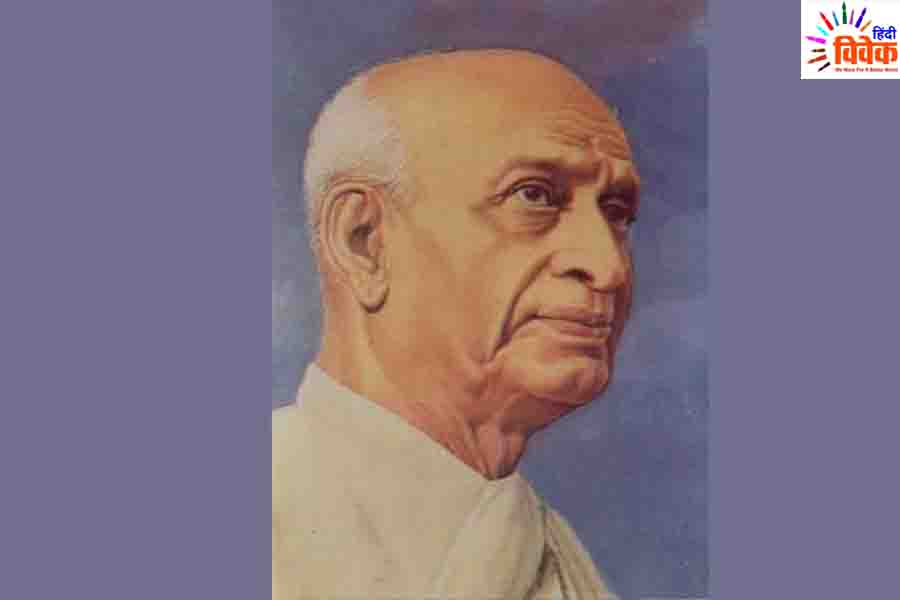

निचोड़ यह है कि भाषा राज्यों के निर्माण का सीमित आधार है; विकास, भौगोलिक सम्पर्क, आर्थिक और सामाजिक विकास और अंत में सुशासन बुनियादी बातें हैं। राष्ट्रीय अस्मिता के आगे क्षेत्रीयता गौण है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल यही बात कहते थे।

भूगोल और इतिहास का बड़ा निकट का सम्बंध है। इतिहास ने करवट ली कि भूगोल बदल जाता है और भूगोल बदला कि इतिहास का पुनर्लेखन करने की जरूरत महसूस होती है। प्राकृतिक भूगोल युगांतर में बदलता है; लेकिन राजनैतिक भूगोल यदाकदा बदलता रहता है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के कारण ये परिवर्तन होते हैं। क्षेत्रीय अस्मिताओं के चलते राष्ट्रीय अस्मिता का संवर्धन हो तो कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर अस्मिता के छोटे-छोटे टापू निर्माण करने से राष्ट्र के समक्ष अराजकता का खतरा पैदा होता है। इसका उदाहरण है, असम का विभाजन कर अनेक छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण करना। इसलिए अस्मिता के नाम पर छोटे राज्यों का निर्माण करने की अपेक्षा पिछड़ापन, प्रादेशिक विषमता, आर्थिक और सामाजिक तथा प्रशासनिक जरूरत ही नये राज्यों के निर्माण का पैमाना होना चाहिए।

भाषाई अस्मिता के नाम पर राज्यों के निर्माण का पिछले पचास वर्षों का अनुभव कहता है कि भाषा राज्यों के निर्माण का कमजोर आधार है। इसका मजबूत उदाहरण है एक ही हिंदी भाषा वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राज्स्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे कई राज्य हैंं। इनमें भाषा का समान धागा होने के बावजूद वे अलग-अलग कायम तो हुए ही, कालांतर में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन कर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे तीन नये राज्य बनाने पड़े। भाषाई राज्यों में कम से कम भाषा का विकास हुआ है, यह कहना भी बड़ी धृष्टता होगी। इसके विपरीत विदेशी भाषा अंग्रेजी का रुतबा और बढ़ गया। विकास के नाम पर कुछ क्षेत्रों को खूब मिला; लेकिन दूसरे सम्भाग कोरे ही रह गए। विकास के इस अनुशेष को अक्सर नये राज्यों के निर्माण के पक्ष में पेश किया जाता है। महाराष्ट्र में विदर्भ का उदाहरण लें तो यह बात साफ हो जाएगी। संगमा समिति से लेकर दाण्डेकर समिति तक सब ने इस बात को उजागर किया; राज्यपाल के नेतृत्व में अलग-अलग सम्भागों के लिए बोर्ड बने; लेकिन परिणाम श्ाून्य रहा। विकास और प्रशासनिक आवश्यकता पीछे रह गई। राजनीतिक मजबूरी और भाषाई अस्मिता हावी हो गई। इस पार्श्वभूमि में तेलंगाना को देखना चाहिए।

नए राज्यों के निर्माण को लेकर बुनियादी प्रश्न आज भी वैसे ही कायम जैसे सौ साल पहले थे। प्रश्न हैं- क्या ‘समान प्रादेशिक भाषा’ राज्य के गठन का एकमात्र आधार होना चाहिए? पृथक राज्य के निर्माण के लिए ‘अन्याय’ का दावा किया जाता है, क्या भाषाई राज्य पुनर्गठन के कारण वह दूर हुआ? क्या विविधताभरे इस देश में भाषा के अलावा भी राज्य गठन का और कोई आधार हो सकता है? इतिहास देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हमेशा भाषा को अपनी राजनीति का आधार बनाया। 1917 में कांग्रेस ने पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। गांधी जी भाषाई पुनर्गठन के पक्षधर थे। स्वाभाविक है कि पं. नेहरू ने इसी बात को आगे बढ़ाया और बाद में वह उनका और कांग्रेस का एजेंडा बन गया। 4 अप्रैल 1938 को मुंबई प्रांत की विधान सभा में वि. स. जोग ने कन्नड़ भाषी प्रदेश तोड़कर पृथक राज्य बनाने का गैरसरकारी विधेयक पेश किया। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने न्या. एस.के. दर के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन के लिए त्रिसदस्यीय आयोग नियुक्त किया। आयोग ने दिसम्बर 1948 में पेश अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण का विरोध किया। इससे कांग्रेस के राज्य स्तरीय नेताओं में रोष पैदा हो गया। इस ग्ाुस्से को शांत करने के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. पट्टाभि सीतारामैया की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई। इसे जेवीपी (जे से जवाहरलाल, वी से वल्लभभाई व पी से पट्टाभि) समिति कहा जाता है। जेवीपी समिति भी भाषाई प्रांत रचना के खिलाफ थी। उसकी रिपोर्ट का व्यापक विरोध हुआ और तेलुग्ाु भाषियों के लिए पृथक आंध्र की मांग के लिए आंदोलन आरंभ हुआ। उस समय तेलुग्ाु, मराठी व कन्नड़ भाषियों का हैदराबाद राज्य तथा शेष तेलुग्ाु प्रदेश का मद्रास राज्य इस तरह दो राज्य थे। 1951 में पहले स्वामी सीताराम और बाद में 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु का अनशन हुआ। अनशन के दौरान ही 15 दिसम्बर को श्रीरामुलु का प्राणोत्क्रमण हुआ। आंध्र इलाके में दंगे श्ाुरू हुए और मात्र चार दिन बाद ही पं. नेहरू ने आननफानन में आंध्र के गठन की घोषणा की। 1 सितम्बर 1953 को राज्यसभा में विधेयक पेश किया गया। इस तरह तमिल प्रदेश तमिलनाडु में चला गया और मद्रास (वर्तमान चेन्नई) उसकी राजधानी बनी; जबकि तेलुग्ाु प्रदेश में तटीय आंध्र अर्थात सीमांध्र, रायलसीमा और तेलंगाना सम्भाग मिलाकर आंध्र बना और हैदराबाद उसकी राजधानी बनी।

इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि में मार्के की बात यह है कि कांग्रेस में राज्य के पुनर्गठन के भाषाई आधार पर हमेशा दो गुट रहे। पं. नेहरू स्वयं इसके विरोध में थे। दर आयोग की रिपोर्ट और बाद में कांग्रेस की जेवीपी समिति दोनों ने भाषाई आधार का विरोध किया था और उससे पं. नेहरू सहमत थे। लेकिन पार्टी के एजेंडे और दूसरे दर्जे के नेताओं की जिद के आगे वे झुक गए और मौका पाते ही आंध्र में उन्होंने कर दिखाया। यह विडम्बना ही है कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन का समितियों के मंच पर विरोध करने वाला नेहरू जैसा राजनेता स्वयं ऐसे राज्य के निर्माण का प्रवाहक बन गया! इससे भाषाई अस्मिता इतनी प्रबल हो गई कि 22 दिसम्बर 1953 को न्या. फजल के नेतृत्व में त्रिसदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। आयोग ने 1 अक्टूबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की और 1960 तक भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आयोग की विदर्भ जैसे छोटे राज्यों के निर्माण की कांग्रेस के लिए राजनीतिक दृष्टि से अलाभप्रद सिफारिशें नहीं मानी गईं। अर्थात, भाषा तत्कालीन सत्तारूढ़ नेताओं के लिए राजनीति का माध्यम बन गई। उस समय का राजनीतिक परिवेश ऐसा था कि नेहरू ही कांग्रेस बन गए थे और उनकी जिद के आगे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, वल्लभभाई पटेल या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे वरिष्ठ नेताओं की गैरभाषाई छोटे राज्यों की मांग को ठुकरा दिया गया। नेहरू की जिद का परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं।

आंध्र बन ने के बाद भी वहां के लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। तेलंगाना का आंदोलन लगातार चलता रहा। बी. रामकृष्ण राव नवगठित आंध्र के मुख्यमंत्री बने, परंतु तेलंगाना का आंदोलन उन्होंने ही श्ाुरू करवाया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंसक आंदोलन श्ाुरू किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बैनर तले के. चंद्रशेखर राव, सर्वदलीय तेलंगाना संघर्ष समिति के झंडे तले एम. कोंडादर, के. जयशंकर और बाद में गदर ने आंदोलन को हवा दी। अब वहां दो ग्ाुट हो गए हैं- एक तेलंगाना समर्थक और एक एकीकृत आंध्र समर्थक। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। आंध्र में कांग्रेस की सरकार है। नए फैसले का कारण 2014 का चुनाव है और कांग्रेस को उम्मीद है कि तेलंगाना उसका पूरा समर्थन करेगा। लेकिन, तटीय आंध्र और रायलसीमा कांग्रेस को झटका दे सकता है। जगन रेड्डी की पार्टी तेलंगाना की कट्टर विरोधी है। चंद्राबाबू नायडु कहीं नहीं है, न तेलंगाना के साथ और न ही सीमांध्र के साथ। पृथक तेलंगाना का समर्थन करने के कारण यदि क्षेत्रीय दलों से भाजपा की पटरी बैठ गई तो कुछ क्षेत्रों में उसकी पहुंच हो सकती है। एकीकृत आंध्र की लोकसभा सीटें 42 थीं। इनमें से 17 अब तेलंगाना के जिम्मे चली जाएंगी। इससे एकीकृत आंध्र का केंद्रीय राजनीति में दबदबा कम हो जाएगा। इस मामले में वह उत्तर प्रदेश (80 सीटें) और महाराष्ट्र (48) सीटों के बाद अब मात्र 25 सीटों के साथ तीसरे क्रमांक पर आ जाएगा। हैदराबाद को लेकर झगड़ा कायम रहेगा। वह आंध्र और तेलंगाना दोनों की राजधानी बना रहेगा जैसा कि चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब दोनों की राजधानी है।

ने के बाद भी वहां के लोगों को संतुष्टि नहीं मिली। तेलंगाना का आंदोलन लगातार चलता रहा। बी. रामकृष्ण राव नवगठित आंध्र के मुख्यमंत्री बने, परंतु तेलंगाना का आंदोलन उन्होंने ही श्ाुरू करवाया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंसक आंदोलन श्ाुरू किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बैनर तले के. चंद्रशेखर राव, सर्वदलीय तेलंगाना संघर्ष समिति के झंडे तले एम. कोंडादर, के. जयशंकर और बाद में गदर ने आंदोलन को हवा दी। अब वहां दो ग्ाुट हो गए हैं- एक तेलंगाना समर्थक और एक एकीकृत आंध्र समर्थक। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। आंध्र में कांग्रेस की सरकार है। नए फैसले का कारण 2014 का चुनाव है और कांग्रेस को उम्मीद है कि तेलंगाना उसका पूरा समर्थन करेगा। लेकिन, तटीय आंध्र और रायलसीमा कांग्रेस को झटका दे सकता है। जगन रेड्डी की पार्टी तेलंगाना की कट्टर विरोधी है। चंद्राबाबू नायडु कहीं नहीं है, न तेलंगाना के साथ और न ही सीमांध्र के साथ। पृथक तेलंगाना का समर्थन करने के कारण यदि क्षेत्रीय दलों से भाजपा की पटरी बैठ गई तो कुछ क्षेत्रों में उसकी पहुंच हो सकती है। एकीकृत आंध्र की लोकसभा सीटें 42 थीं। इनमें से 17 अब तेलंगाना के जिम्मे चली जाएंगी। इससे एकीकृत आंध्र का केंद्रीय राजनीति में दबदबा कम हो जाएगा। इस मामले में वह उत्तर प्रदेश (80 सीटें) और महाराष्ट्र (48) सीटों के बाद अब मात्र 25 सीटों के साथ तीसरे क्रमांक पर आ जाएगा। हैदराबाद को लेकर झगड़ा कायम रहेगा। वह आंध्र और तेलंगाना दोनों की राजधानी बना रहेगा जैसा कि चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब दोनों की राजधानी है।

तेलंगाना के निर्णय के दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इससे नये राज्यों की मांग उठनी श्ाुरू हो गई है। कोई 30 नये और छोटे राज्यों की मांग है। ग्रेटर रायलसीमा (स्वयं आंध्र में), विदर्भ (महाराष्ट्र), गोरखालैण्ड (बंगाल), कार्बीलैण्ड और बोडोलैण्ड (असम), बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश), मरु प्रदेश (राजस्थान), कोंग्ाु नाडु (तमिलनाडु), कामतापुर, कोशल (ओडिशा), पूर्वांचल (बिहार और झारखंड), तुलुनाडु (कर्नाटक और केरल) ये मांगे जोरशोर से उठ रही हैं। इसके अलावा बसपा की मायावती ने पिछले चुनाव के पूर्व ही वर्तमान उत्तर प्रदेश का विभाजन कर और चार नए राज्य बनाने की मांग की। एक बात तो स्पष्ट है कि नए-नए क्षेत्रों में इस तरह की मांग लगातार उठती ही रहेगी और खास कर अगले 2014 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख आंदोलन भी उग्र होंगे। इससे क्षेत्रीयता उभरेगी और राष्ट्रीय अस्मिता को नुकसान पहुंचेगा। इससे भारत जैसे लोकतांत्रिक बहुभाषा वाले देश में नई-नई समस्याएं जन्म लेंगी। आज तो ऐसा लगता है कि वर्तमान नेतृत्व समस्या न सुलझाकर इसे नई पीढ़ी को येनकेन प्रकारेण हस्तांतरित करने पर तुला हुआ है। कांग्रेस और नेहरू ने साठवें दशक में यही गलती की थी, जो आज फिर दुहराई जा रही है। दुहराना इतिहास की प्रवृत्ति है, लेकिन इससे सबक लेकर रास्ते निकालना नेतृत्व की कसौटी होती है। इस कसौटी पर केंद्रीय नेतृत्व श्ाून्य है। हर मामले में तात्कालिक लीपापोती का चलन हो गया है। आप किसी भी क्षेत्र पर गौर करें तो यही दिखाई देता है।

मूल मुद्दा यह है कि भाषाई अस्मिता को खाद पानी डालकर राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद होना चाहिए। राज्यों के मामले में दुबारा पूरी तरह समीक्षा करने का मौका आ गया है। राज्यों के निर्माण का आधार छोटे-छोटे अस्मिता के टापू कदापि नहीं होना चाहिए। इसका माने यह नहीं है कि किसी इलाके की भाषा, संस्कृति, परम्पराओं का जतन न किया जाए। इन अस्मिताओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय अस्मिता का सृजन हो यह राज्यों के निर्माण का मूल सूत्र होना चाहिए। इस पैमाने पर आर्थिक, सामाजिक विकास और प्रशासनिक सुचारूपन राज्यों के निर्माण का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। राज्य छोटे होंगे तो प्रशासन लोगों के अधिक करीब पहुंच सकेगा और लोगों की समस्याओं पर अधिक गौर कर सकेगा। छोटे राज्य कितने छोटे हो यह भौगोलिक स्थिति और बनने वाले राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर होना चाहिए। आर्थिक क्षमता वहां की खनिज सम्पदा, कृषि, उद्योग, रोजगार आदि के आधार पर तय की जा सकती है। मजबूत आर्थिक आधार वाले छोटे राज्य बहुत तेजी से विकास कर पाएंगे और बड़े राज्यों में उन क्षेत्रों की जो अवहेलना हो रही थी वह रुक जाएगी। चर्चा का निचोड़ यह है कि भाषा राज्यों के निर्माण का सीमित आधार है; विकास, भौगोलिक सम्पर्क, आर्थिक और सामाजिक विकास और अंत में सुशासन बुनियादी बातें हैं। राष्ट्रीय अस्मिता के आगे क्षेत्रीयता गौण है। इस पर गहन सर्वदलीय मंथन कर रास्ता निकाला जा सकता है। सरकार की पहल सब से पहली बात है। प्रश्न केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति का है। ऐसी राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करना आप, हम पर अर्थात जनता पर निर्भर है। लोकतंत्र में जनता के पास वोट का अधिकार है और इसका आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा शासन हम पाएंगे यह सोचने की बात है। राष्ट्रीय नीतियों में लकवे से पीड़ित शासन आप कब तक सहेंगे?

—————