सभ्यता खान-पान, रहन-सहन जैसी भौतिक चीजों से सम्बंधित है वहीं संस्कृति वस्तुतः जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। इस तरह यह धर्म के ज्यादा निकट है। जिस तरह पृथ्वी के अन्दर का तारल्य और हलचल धरती के ऊपर की वनस्पतियों में अभिव्यक्त होती है, उसी तरह मानव के भीतर के आवेग-संवेग उसके व्यवहार में छलकते हैं और यही मनोभाव संस्कृति के उपादान बनते हैं।

उत्तराखंड में कभी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, कुनिंद, तंगण और कोल रहते थे। बाद में, यानी आज से पांच हजार साल से भी पहले, खस लोग यहां आ बसे। विलियम जोन्स और एटकिंसन सहित ब्रितानी इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक आर्यों के बिरादर खस, आर्यों से कई पहले भारत आए और पर्वतीय प्रदेशों में बस गए। खसों की चर्चा महाभारत में भी है की वे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर गए थे। लेकिन अंग्रेजों की आर्यों द्वारा आक्रमण की थ्योरी अब गलत सिद्ध हो चुकी है। फिर भी खस अफगानिस्तान से कश्मीर और नेपाल होते हुए पूर्वोत्तर और उत्तराखंड के पहाड़ों में आए इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। जो पश्चिमी विद्वान यह कहते नहीं थकते थे कि सिन्धु घाटी सभ्यता के समय भारतीय लोग घोड़ों की बात नहीं जानते थे और बाहर से आने वाले तथाकथित आर्यों से ही उन्हें पहले पहल घोड़ों के बारे में पता चला था, उनका यह तर्क तब बुरी तरह ध्वस्त हो गया, जब उत्तर प्रदेश के बागपत के समीप सिनौली में सिन्धु-सरस्वती सभ्यता काल के उत्कृष्ट रथों के अवशेष मिले। जहां तक खसों का प्रश्न है अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में यह जाति महाभारत काल या उससे भी पहले से है, उसने न केवल यहां विभिन्न गढ़पतियों के रूप में राज किया, बल्कि आज ब्राह्मण समाज की अधिसंख्य जनसंख्या भी इसी मूल की है।

यहां उच्च हिमालयी क्षेत्र में, यानी तिब्बत सीमा के निकट, भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं। लेकिन उनका मानना है कि वे वस्तुतः शौका जाति के हैं और अंग्रेजों ने उनके लिए ‘भोटिया’ शब्द का गलत इस्तेमाल किया। उनके अनुसार वे उस शक जाति से सम्बंधित हैं, जिसके एक पूर्वज ने समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र रामगुप्त को, जो चन्द्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, हराया था और उसकी पत्नी को बंधक रख लिया था। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि रामगुप्त को हराने वाले शक, गंधार-कम्बोज क्षेत्र के शक-मुरुंड थे। उत्तराखंड के शौकाओं का तिब्बत-चीन के रास्ते अफगानिस्तान के शक-मुरुंडो से सम्बन्ध की बात उन्हें दूर कौड़ी लगती है।

जहां तक चन्द्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के एक ही व्यक्ति होने का प्रश्न है, विक्रमादित्य के काल से विक्रमी संवत के सम्बन्ध को नकारना कठिन है। चन्द्रगुप्त द्वितीय का काल जहां ईसा की चौथी शताब्दी में माना जाता है वहीं विक्रमादित्य का समय ईसा से 57 वर्ष पूर्व, जबसे विक्रमी संवत शुरू हुआ, सही ठहरता है। इसकी चर्चा यहां इसलिए आवश्यक है कि उत्तराखंड में विक्रमी संवत हर पूजा अनुष्ठान, फसल बुआई से फसल कटाई तक इस्तेमाल होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विक्रमादित्य का अधिकार-क्षेत्र इन पर्वतों तक विस्तारित था। यह भी हो सकता है की यहां के राजा विक्रम के करद शासक रहे हों। उससे पूर्व का अशोक का एक शिलालेख देहरादून जिले में कालसी में विद्यमान है, जिससे लगता है कि मगध साम्राज्य यहां तक सीधे तौर पर फैला था। इसके पास ही यमुना के बाएं किनारे जगत ग्राम में विशाल वेदिका मिली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में सम्राट शील बर्मन ने यहां अश्वमेध यज्ञ कराया था। कुमाऊ में ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर के पास गोविषाण में, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जो ह्वेन्त्सांग के इस वर्णन को पुष्ट करते हैं कि सातवीं शताब्दी में यहां अनेक मंदिरों के साथ एक बौद्ध मठ था। आठवीं शताब्दी के बाद काशीपुर वाला यह क्षेत्र लम्बे समय तक कत्यूरी राजाओं के अधीन रहा। एक अंतराल के बाद यह उनके परवर्ती चंद राजाओं के अधिकार में आगया।

मुख्य सनातन धारा

अब प्रश्न उठता है कि इस पर्वतीय प्रांतर में ऐसा क्या था कि ये भारतीय मानस की मुख्य धारा का न केवल प्रतिनिधित्व करता रहा, बल्कि उसका दिग्दर्शक भी बना रहा। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने यहीं बदरीनाथ के समीप माणा गांव के पास व्यास गुफा में की। नारायण, अत्रि, अनसूया, अगस्त्य, कण्व आदि ऋषियों के आश्रम आज भी यहां विद्यमान हैं। सनातन धर्म में आयु के अनुसार आश्रम व्यवस्था होने के कारण तीसरी अवस्था में, यानी, गृहस्थ आश्रम की अवधि पूरी हो जाने के बाद विद्या, बुद्धि और शौर्य में अग्रणी लोग वानप्रस्थ आश्रम के लिए इन पहाड़ों में आते और आश्रम बना कर रहते आये हैं। कोटद्वार के पास मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि का न केवल आश्रम, बल्कि विश्वविद्यालय भी था। महाभारत के अनुसार इसमें जो विषय पढाये जाते थे, वे थे: ऋक, पदक्रम, यज्ञ विद्या तथा उसके अंग, क्रतु, उक्थ, लोकायत, न्यास, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपद, अनुकल्प, सूत्र, धर्म चर्चा, क्रमेतर, श्लक्ष, संहिता, सघट, वृत्ति, परिषद्, संग्रहण, आयुर्वेद, विद्या, लक्षण, कल्प, अथर्व, व्याकरण, विज्ञा और वाक्य समाहार-समवाय। कण्वाश्रम में वनस्पति विद्या का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता था, जहां शकुंतला माधवी, अतिमुक्तक, मल्लिका, वकुल, केसर, सहकार, शमी, सप्तपर्ण, शिरीष, क्षीर वृक्ष, कुरवक, इंगुदी, उशीर, चन्दन, नलिनी और वेतस आदि तरुओं और लताओं से न केवल परिचित थीं, बल्कि रोपण, सिंचन और पालन में जुटी रहती थीं। इस विश्विद्यालय में उनके साथ अनसूया और प्रियंवदा के अलावा अनेक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे।

अब प्रश्न उठता है कि इस पर्वतीय प्रांतर में ऐसा क्या था कि ये भारतीय मानस की मुख्य धारा का न केवल प्रतिनिधित्व करता रहा, बल्कि उसका दिग्दर्शक भी बना रहा। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि महाभारत की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने यहीं बदरीनाथ के समीप माणा गांव के पास व्यास गुफा में की। नारायण, अत्रि, अनसूया, अगस्त्य, कण्व आदि ऋषियों के आश्रम आज भी यहां विद्यमान हैं। सनातन धर्म में आयु के अनुसार आश्रम व्यवस्था होने के कारण तीसरी अवस्था में, यानी, गृहस्थ आश्रम की अवधि पूरी हो जाने के बाद विद्या, बुद्धि और शौर्य में अग्रणी लोग वानप्रस्थ आश्रम के लिए इन पहाड़ों में आते और आश्रम बना कर रहते आये हैं। कोटद्वार के पास मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि का न केवल आश्रम, बल्कि विश्वविद्यालय भी था। महाभारत के अनुसार इसमें जो विषय पढाये जाते थे, वे थे: ऋक, पदक्रम, यज्ञ विद्या तथा उसके अंग, क्रतु, उक्थ, लोकायत, न्यास, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपद, अनुकल्प, सूत्र, धर्म चर्चा, क्रमेतर, श्लक्ष, संहिता, सघट, वृत्ति, परिषद्, संग्रहण, आयुर्वेद, विद्या, लक्षण, कल्प, अथर्व, व्याकरण, विज्ञा और वाक्य समाहार-समवाय। कण्वाश्रम में वनस्पति विद्या का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता था, जहां शकुंतला माधवी, अतिमुक्तक, मल्लिका, वकुल, केसर, सहकार, शमी, सप्तपर्ण, शिरीष, क्षीर वृक्ष, कुरवक, इंगुदी, उशीर, चन्दन, नलिनी और वेतस आदि तरुओं और लताओं से न केवल परिचित थीं, बल्कि रोपण, सिंचन और पालन में जुटी रहती थीं। इस विश्विद्यालय में उनके साथ अनसूया और प्रियंवदा के अलावा अनेक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे।

साहित्यकार

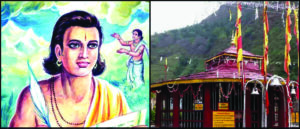

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ के पास कविल्ठा गांव में कालिदास का जन्म हुआ माना जाता है। कहते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसापूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य केदार-यात्रा पर यहां आए थे, जिनके साथ यहां का युवा कालिदास भी रोजगार के तलाश में उज्जयिनी चला गया, जहां अपनी मेधा के बल पर वह राजा के दरबार के नवरत्नों में से एक बना। आज भी इस गांव में और आस-पास, वैद्यिकी और साहित्य के विद्वानों की बड़ी संख्या है। इसी घाटी में हिंदी के अप्रतिम कवि चंद्रकुंवर हुए, जिन्हें हिंदी का कीट्स कहा जाता है। छः वर्ष तक क्षय रोग से पीड़ित रहने के बाद 28 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इतनी छोटी सी आयु में ही वे हिंदी को उत्कृष्ट कविताओं का विशाल भंडार दे गए। इसी तरह पडौस के जिले पौड़ी में उच्च कोटि के हिंदी कवि हुए ‘मंगल’। उनका पूरा नाम मंगत राम जोशी ‘मंगल’ था। यह कवि भी अभावों में बत्तीस वर्ष की आयु में चल बसा। हिंदी के प्रथम डी.लिट डॉ. पीताम्बर दत्त बडथ्वाल भी मात्र तैंतालीस वर्ष जिए। उनकी थीसिस, ‘द निर्गुण स्कूल ऑफ़ हिंदी पोएट्री’ से विश्व को पहली बार भारतीय संत परंपरा के समृद्ध साहित्य की सही-सही जानकारी मिली।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ के पास कविल्ठा गांव में कालिदास का जन्म हुआ माना जाता है। कहते हैं कि प्रथम शताब्दी ईसापूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य केदार-यात्रा पर यहां आए थे, जिनके साथ यहां का युवा कालिदास भी रोजगार के तलाश में उज्जयिनी चला गया, जहां अपनी मेधा के बल पर वह राजा के दरबार के नवरत्नों में से एक बना। आज भी इस गांव में और आस-पास, वैद्यिकी और साहित्य के विद्वानों की बड़ी संख्या है। इसी घाटी में हिंदी के अप्रतिम कवि चंद्रकुंवर हुए, जिन्हें हिंदी का कीट्स कहा जाता है। छः वर्ष तक क्षय रोग से पीड़ित रहने के बाद 28 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इतनी छोटी सी आयु में ही वे हिंदी को उत्कृष्ट कविताओं का विशाल भंडार दे गए। इसी तरह पडौस के जिले पौड़ी में उच्च कोटि के हिंदी कवि हुए ‘मंगल’। उनका पूरा नाम मंगत राम जोशी ‘मंगल’ था। यह कवि भी अभावों में बत्तीस वर्ष की आयु में चल बसा। हिंदी के प्रथम डी.लिट डॉ. पीताम्बर दत्त बडथ्वाल भी मात्र तैंतालीस वर्ष जिए। उनकी थीसिस, ‘द निर्गुण स्कूल ऑफ़ हिंदी पोएट्री’ से विश्व को पहली बार भारतीय संत परंपरा के समृद्ध साहित्य की सही-सही जानकारी मिली।

कवि सुमित्रानन्दन पन्त, कथाकार शैलेश मटियानी, बल्लभ डोभाल, शिवानी, मनोहरश्याम जोशी, हिमांशु जोशी, गोविन्द बल्लभ पन्त, विद्यासागर नौटियाल, पंकज बिष्ट उत्तराखंड में जन्मे, हिंदी जगत के जाने-माने हस्ताक्षर हैं। यहां के समकालीन हिंदी कवियों में मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी, वीरेन डंगवाल ख्यातनाम हैं।

भाषा

उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाउनी और जौनसारी भाषाओं को सौरसेनी अपभ्रंश की पहाड़ी शाखा माना जाता है। सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी जी.ए. ग्रियर्सन ने गढ़वाली और कुमाउनी को मध्यपहाड़ी और जौनसारी को पश्चिमी पहाड़ी में रखा है।

उत्तराखंड में बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाउनी और जौनसारी भाषाओं को सौरसेनी अपभ्रंश की पहाड़ी शाखा माना जाता है। सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी जी.ए. ग्रियर्सन ने गढ़वाली और कुमाउनी को मध्यपहाड़ी और जौनसारी को पश्चिमी पहाड़ी में रखा है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कई ऐसे शब्द हैं, जो वैदिक संस्कृत में भी हैं। ऐसा ही एक शब्द है ‘द्यो’, जो आकाश के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वेदों में इसे द्योस कहा गया है। इसी तरह यहां मजदूर के लिए शब्द है, ‘भुर्त्या’ जो वेदों का ‘भृत्य’ है। यहां ‘गोठ’ शब्द उसी अर्थ में चलन में है, जिसमें वैदिक संस्कृत का ‘गोष्ठ’। चमोली जिले में नीती घाटी में अलकनंदा की एक सहायिका है जिसका नाम है ‘गिरथी’, जो संभवतः समय के साथ ‘भागीरथी’ से ‘भा’ के मिट जाने के कारण रह गया है। इसी तरह के अनेक शब्द हैं, जो यह बोध कराते हैं कि सनातन धर्म का शास्त्रीय साहित्य न केवल यहां प्रचलित रहा है, बल्कि उनकी रचना प्रक्रिया का बड़ा भाग यहां पूरा हुआ या यहां पल्लवित और पुष्पित हुआ।

अब प्रश्न उठता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के बावजूद उत्तराखंड के पहाड़ कैसे सनातन संस्कृति के वाहक बने हैं, जबकि पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों में उस पौराणिक संस्कृति के दर्शन नहीं होते, जबकि भूगोल उनका भी उत्तराखंड जैसा ही है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट के पास चूना-पत्थर की एक गुफा है, ‘पाताल-भुवनेश्वर’, जिसमें यात्रियों को शिव के कैलाश के साथ-साथ विष्णु के वैकुंठ और इंद्र के स्वर्ग के भी दर्शन होते हैं। स्त्री-पुरुष असीम श्रद्धा से यहां दर्शन हेतु आते हैं और पूजा करते हैं, जबकि ऐसी ही गुफा मेघालय के चेरापूंजी के पास ‘माउस माई केव’ नाम से है, जिसे पर्यटक एक सामान्य सुरंग से अधिक कुछ नहीं पाते और उसकी विशेषता मात्र यही है कि वह अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान चेरापूंजी के रास्ते में पड़ती है।

लोग

मैदानों से ब्राह्मण्य लहरें गढ़वाल में संभवतः कुमाऊ के मुकाबले पहले आनी शुरू हुईं। इसीलिए जहां गढ़वाल में ब्राह्मणों के उपनाम उनकी बसासत वाले गावों के नाम पर हैं, जैसे नौटियाल (नौटी गांव से) थपलियाल (थापली गांव से), वहीं कुमाऊ में वे उसी तरह हैं, जैसे आज मैदानों में, यथा, जोशी, पन्त, पांडे, तिवारी आदि। दूसरी तरफ ठाकुर या राजपूत जातियां गढ़वाल में मैदानों के उपनाम वाली हैं, जबकि कुमाऊ में वे स्थानीय गांवों के नाम पर हैं, जो संभवतः इसलिए है कि उनके लोग स्थानीय मूल के हैं।

संस्कृति

संस्कृति और सभ्यता को लोग एक-दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, जबकि सभ्यता जहां खान-पान, रहन-सहन जैसी भौतिक चीजों से सम्बंधित है वहीं संस्कृति वस्तुतः जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। इस तरह यह धर्म के ज्यादा निकट ठहरती है। जिस तरह पृथ्वी के अन्दर का तारल्य और हलचल धरती के ऊपर की वनस्पतियों में अभिव्यक्त होती है, उसी तरह मानव के भीतर के आवेग-संवेग खुशी और दुख, प्रकटतः उसके व्यवहार में छलकते हैं और यही मनोभाव संस्कृति के उपादान बनते हैं और अपना परिष्कार करते हैं। धरती के अन्दर जैसे खदबदाहट चलती रहती है, वैसे ही धरा पर मानव-समाज में प्रव्रजन होता रहता है, जो शांतिपूर्ण भी हो सकता है और विप्लवकारी भी। धरती के अन्दर की उथल-पुथल की तरह मानव-सभ्यता में भी आलोड़न, संकुचन, आव्रजन और प्रव्रजन दिखाई देते हैं, जो कुलमिलाकर क्षेत्र-विशेष की संस्कृति के मूल स्वर तय करते हैं। उत्तराखंड में, भौगोलिक रूप से एक तरफ हिमालय की सुरक्षा-दीवार के कारण और शांतिपूर्ण आव्रजन के फलस्वरूप, एक विशिष्ट संस्कृति पनपी है। यहां जीवन के तीसरे पहर में वानप्रस्थ के लिए लोग सदियों से आते रहे हैं, विद्याध्ययन और लेखन को भी लोग आए। ऋग्वैदिक नदी सरस्वती के सूख जाने पर भी लोग आए और विदेशी आक्रान्ताओं से त्रस्त होकर भी लोगों का आना हुआ। दूसरी तरफ, रोजगार की तलाश में लोग बाहर भी गए। आने वालों में महर्षि वेदव्यास और आदि शंकराचार्य जैसे मनीषी भी शामिल थे, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और विभिन्न के भाष्य लिखकर सनातन धर्म का मार्गदर्शन किया। जो लोग रोजगार के लिए बाहर गए, उनकी प्रेयसियों ने विरह के गीत गाए। यहां सबसे ज्यादा गीत कठिन श्रम में जुटी स्त्री की वेदना को लेकर हैं, जो या तो मायके की याद में घिरी रहती है या पति की मधुर स्मृतियों में:

हे ऊंची डाण्ड्यो, तुम नीसी ह्वावा,

घणी कुल्यांणयो तुम छांटी ह्वावा,

मी कू लगीं च खुद मैतुड़ा की,

बबा जी को देश देखण द्यावा।

अर्थात:

हे ऊंची पहाडियों, तुम नीची हो जाओ, घने चीड़-वनों तुम छितरे हो जाओ, ताकि मैं अपने पिता का देस देख सकूं। मुझे मायके की असह्य याद आ रही है।

घास काटती महिला और पतरोल (जंगलात कर्मी) के बीच और जीजा-साली के मध्य नोंक-झोंक के गीत भी हैं। नरेन्द्र सिंह नेगी के एक गीत में एक ग्राम्या और पतरोल के बीच की नोक-झोंक है:

तन बी सरकारी तेरो, मन बी सरकारी,

तिन क्या समजण हम लोगूं कि खारी

जब बौंण जोला, लाखडू-घास ल्योला,

तब चुल्लु जगाण, निथर नौनोंन भूकी स्येजाण

अर्थात:

तेरा तन भी सरकारी है, और मन भी सरकारी,

तू क्या जाने बिपदा हमारी

जब जंगल जाएंगे, घास लकड़ी लाएंगे,

तब चूल्हा जलाएंगे, वरना बच्चे भूखे सो जाएंगे।

कुछ ऐसे गीत भी हैं जिन्हें पारम्परिक नर्तक-समुदाय, जिसे गढ़वाल में बादी और कुमाऊ में हुड्किया कहा जाता है, गाते रहे हैं और कुछ हैं, जिनकी विषय-वस्तु मनचली किशोरी और बस के ड्राइवर के बीच का संवाद रहती है, लेकिन इनमें भी शालीनता का अतिक्रमण नहीं होता।

साहित्य

लोकरत्न पन्त ‘गुमानी’ पहले कुमाउनी कवि हैं, जिनकी कविता लिखित रूप में उपलब्ध है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट के पास उपराड़ा गांव के गुमानी का जन्म वर्ष 1790 में काशीपुर में हुआ था। वे कुछ समय टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। उन्होंने संस्कृत और कुमाउनी में कविता की और उन्हें कुमाउनी साहित्य का आदिकवि माना जाता है। कुमाउनी में उन्हीं के समकालीन कवि कृष्णा पण्डे हुए, जिनकी कविताओं में प्रायः व्यंग्य का पुट दिखाई देता है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शिवदत्त सती, गौरीदत्त पण्डे ’गोर्दा’, शिरोमणि पाठक, श्यामाचरणदत्त पन्त, रामदत्त पन्त ’कविराज’, चंद्रलाल वर्मा ’चौधरी’, चिंतामणि पालीवाल, पीताम्बर पाण्डे और हीराबल्लभ शर्मा अग्रणी थे, जिन्होंने बाद के साहित्यकारों को भी काफी प्रभावित किया। गत शताब्दी में ही चारु चन्द्र पण्डे, ब्रिजेन्द्र लाल साह, नन्द कुमार उप्रेती, गिरीश तिवारी ’गिर्दा’, शेरसिंह ’अनपढ़’, देवकी महरा, हीरा सिंह राणा, वंशीधर पाठक ’जिज्ञासु’, रमेश चन्द्र साह, गोपालदत्त भट्ट, मथुरादत्त मठपाल आदि ने समकालीन विषयों पर लिखा, पाठ किया और गाया।

गढ़वाली साहित्य:

गढ़वाली साहित्य:

गढ़वाली साहित्य जो लिखित रूप में मिलता है, उसके रचनाकारों में मुख्यतः तारादत्त गैरोला, भवानीदत्त थपलियाल, तोताकृष्ण गैरोला, श्रीधर जमलोकी, ललित मोहन थपलियाल, अबोधबंधु बहुगुणा, भजनसिंह ‘सिंह’, डॉ. महावीर प्रसाद गैरोला, जीतसिंह नेगी, भोलादत्त सकलानी, चक्रधर बहुगुणा, प्रेमलाल भट्ट, कन्हैयालाल डंडरियाल, मोहनलाल नेगी, जीवानंद श्रियाल, ललितमोहन केशवान, सुदामाप्रसाद प्रेमी, गुणानंद थपलियाल, हरिदत्त भट्ट ‘शैलेश’, शिवानन्द नौटियाल, वीना बेंजवाल, भगवतीचरण निर्मोही, मुरली दीवान, जगदम्बा चमोला, गोकुलानंद किमोठी, वसंत साह कुसुमाकर, नित्यानंद मैठाणी, ललित मोहन रयाल, तोताराम ढौंडियाल ‘जिज्ञासु’, नरेन्द्र गौनियाल, शिवप्रसाद पोखरियाल, दुर्गाप्रसाद घिल्डियाल, मुकेश नौटियाल, रमाकांत बेंजवाल, ओमप्रकाश सेमवाल, जबरसिंह कैंतुरा, भीष्म कुकरेती, महावीरप्रसाद बडोला, हरीश जुयाल ‘कुटज’, कुटज भारती, मोहन सैलानी, गणेश कुकशाल ‘गणी’, मदन दुकलान, देवेन्द्र जोशी,अनिल बिष्ट,गिरीश सुंदरियाल, मोहनलाल बाबुलकर, निरंजन सुयाल, लोकेश नवानी, शायर सुरेन्द्र खुशहाल आदि हैं। गढ़वाली में डॉ गोविन्द चातक का योगदान विशिष्ट है, उन्होंने गढ़वाली में न केवल लेखन किया बल्कि लुप्त हो रहे साहित्य का प्रामाणिक दस्तावेजीकरण किया।

लेकिन गढ़वाली साहित्य के आकाश में जो नक्षत्र सबसे अधिक दैदीप्यमान है, वह है नरेंद्र सिंह नेगी। वे गढ़वाली और कुमाउनी के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार हैं। उन्होंने दो सौ से अधिक गीत लिखे और गाये हैं। उनके प्रशंसक विश्वभर में फैले उत्तराखंडी समाज के लोग हैं।