लोगों के समूह की भावनात्मक दुनिया की कलात्मक अभिव्यक्ति ही लोककला है। ऐसे लोकजीवन में अभी तक जी जान से संभाल कर रखी हुई संस्कृति खंडित होती जा रही है। बदलती हुई ग्राम व्यवस्था, पर्यावरण में होने वाले अकल्पनीय परिवर्तन, विघटित सामाजिक संरचना, घटते हुए जीवन मूल्य ऐसे अनेक कारण परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

लोककला की अवधारणा के संबंध में थोड़ी व्याख्या आवश्यक है। जीवन की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जिस कलात्मक माध्यम से होती है, उसे लोककला का नाम हम हमारी सुविधा के लिए देते हैं। वैसे देखा जाए तो उसमें लोक कला जैसा कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है वह सांस्कृतिक आविष्कार, विधि विधान का आचरण, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता है। लोगों के समूह की भावनात्मक दुनिया की कलात्मक अभिव्यक्ति ही लोककला है। ऐसे लोकजीवन में अभी तक जी जान से संभाल कर रखी हुई संस्कृति खंडित होती जा रही है। बदलती हुई ग्राम व्यवस्था, पर्यावरण में होने वाले अकल्पनीय परिवर्तन, विघटित सामाजिक संरचना, घटते हुए जीवन मूल्य ऐसे अनेक कारण परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

गोवा में प्रतिवर्ष ईसाई गावड़ा समाज की ओर से जागर नामक नृत्यनाटक प्रस्तुत किया जाता था। सुबह की चर्च की प्रार्थना समाप्त कर समाज के लोग केवल इसके लिए मांड नमक पवित्र स्थान पर एकत्रित होते थे। वहां गीतों के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के साथ, देवी देवताओं का आवाहन् किया जाता था। इसमें ईसाई देवताओं के साथ हिंदू तथा मुस्लिम ग्राम संबंधित देवताओं का भी उल्लेख होता था। इतना ही नहीं अनेक बार गांव के मान्यवर उन देवताओं के स्थानों पर जाकर नारियल और पान रखकर प्रार्थना करते थे। संध्या के समय इस नृत्यनाटक का परंपरागत प्रस्तुतीकरण होता था। परंतु धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों ने इसमें सेंध लगा दी। तुम जागर करते हो, इसके लिए हिंदू देवी देवताओं को भी आमंत्रित करते हो ।यह धर्म के विरुद्ध है। यदि यही करना है तो सुबह की प्रार्थना के लिए चर्च में नहीं आ सकते ।इस तरह गावड़ा समाज की स्वतंत्रता पर बंधन डाले गए। इसी तरह सन 1990 के दशक में विशिष्ट तरीके से सजाई हुई छतरियां नहीं आएंगी ऐसी भी सूचना दी गई और इन धर्म अधिकारियों ने जागर का कार्यक्रम बंद करने का पातक कार्य किया।

गोवा में एक दूसरी नृत्य नाटक शैली भी थी जिसे पेरणी जागर कहा जाता था। यह अति प्राचीन नृत्य नाटक शैली थी, जिसमे चालीस मुखौटों का उपयोग किया जाता था। गोवा मुक्ति के समय वाघुर्मे, पैंगीण, मलकर्णे इन तीन जगहों पर रहने वाले पेरणी जाति के परिवारों की ओर से आसपास के गांवों में एक वार्षिक परंपरा के रूप में यह जागर किया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक, पेरणी जातियों की बस्ती और उनकी परंपरा मडकई, सुरलं, मये, मोरजी गांव में थी, इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जागर शैली को गांव वालों तथा ग्राम संस्था का आश्रय था। जागर करने के लिए खेती की कुछ जमीन करमुक्त कर जमीनी नमस के नाम से छोड़ी जाती थी। इसके अलावा तेल, चावल और अन्य तरीकों से उन्हें भुगतान किया जाता था। मुक्ति के बाद राजनीति के चक्र में पड़कर ग्रामसंस्था नष्ट हो गई। भोगावल के रूप में होने वाला जागर आज विलुप्त हो गया।(1988)

गोवा में एक दूसरी नृत्य नाटक शैली भी थी जिसे पेरणी जागर कहा जाता था। यह अति प्राचीन नृत्य नाटक शैली थी, जिसमे चालीस मुखौटों का उपयोग किया जाता था। गोवा मुक्ति के समय वाघुर्मे, पैंगीण, मलकर्णे इन तीन जगहों पर रहने वाले पेरणी जाति के परिवारों की ओर से आसपास के गांवों में एक वार्षिक परंपरा के रूप में यह जागर किया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक, पेरणी जातियों की बस्ती और उनकी परंपरा मडकई, सुरलं, मये, मोरजी गांव में थी, इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जागर शैली को गांव वालों तथा ग्राम संस्था का आश्रय था। जागर करने के लिए खेती की कुछ जमीन करमुक्त कर जमीनी नमस के नाम से छोड़ी जाती थी। इसके अलावा तेल, चावल और अन्य तरीकों से उन्हें भुगतान किया जाता था। मुक्ति के बाद राजनीति के चक्र में पड़कर ग्रामसंस्था नष्ट हो गई। भोगावल के रूप में होने वाला जागर आज विलुप्त हो गया।(1988)

कलसी फुगड़ी नामक एक और नृत्य शैली कुलमी जाति की स्त्रियां करती थी। इन महिलाओं को सब्जियों के खेतों में छिड़कने के लिए दूर से पानी लाना पड़ता था। खाली घड़ा लेकर जाते समय यह नृत्य करती और घड़े को फूंकती जाती। फूंकना अर्थात हमारा घड़ा पानी से भरने वाला है ऐसा माना जाता था। (नवरात्र व्रत में घड़ा फूंकना इसी के समान है)। इसका गाना यह भूमिका स्पष्ट करता है।

मडगांव के पास के ईसाई गावड़ा लोग दांडला नामक खेल खेलते हैं यह खेलने में अत्यंत कठिन परंतु बहुत ही आकर्षक नृत्य शैली है। इसमें हाथ में बहुत बड़ी लाठी लेकर लयबद्ध रूप से साथियों के साथ नृत्य किया जाता है। जिसमें महादले, झांज, पाव आदि वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें 8 नर्तक होते हैं जिसमें कुछ स्त्री वेश में होते हैं। इसमें गाये जाने वाले गीतों में कहा गया है कि भगवान श्रीकृष्ण ने आंगन मे तुलसी चौरा के चारों ओर नृत्य किया था। अब गांवों में काफी परिवर्तन हो गया है। लोगों के बड़े-बड़े घरों की जगह बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं। इससे लोगों की जीवन शैली भी बदल गई। परिणाम स्वरुप दांडला खेल बंद हो गया।

श्री विष्णु के दशावतार पर आधारित कालो नामक एक पारंपरिक नाट्य शैली है। जो लगभग प्रत्येक ग्राम देवता के मंदिर में होती है। इसमें हरदास होता था। कई मान्यवर यहां थे। गांव के ग्रामीण लोग एकत्रित होकर कालो करते थे। ग्राम संस्था ग्रामीणों का साथ देती थी। ग्राम संस्थाएं नष्ट हो गईं और कालो भी लुप्तप्राय हो गया। कुछ ग्रामीणों ने कालो को पुनर्जीवित किया। मृदंग और झांज इन दो वाद्य यंत्रों से धुआंल नामक लंबे समय तक चलने वाला यह ताल चमत्कार फिर से एक बार दिखने लगा। गवलण काला यह कालो के दूसरे दिन दोपहर को की जाने वाली नाट्य शैली है। गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाने जाने वाले समाज की महिलाएं तथा युवक- युवतियां इसे प्रस्तुत करते हैं। कलाकार के रूप में पहचाने जाने वाले इस समाज का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया। कुछ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु गवळण काला बंद हो गया।

श्री विष्णु के दशावतार पर आधारित कालो नामक एक पारंपरिक नाट्य शैली है। जो लगभग प्रत्येक ग्राम देवता के मंदिर में होती है। इसमें हरदास होता था। कई मान्यवर यहां थे। गांव के ग्रामीण लोग एकत्रित होकर कालो करते थे। ग्राम संस्था ग्रामीणों का साथ देती थी। ग्राम संस्थाएं नष्ट हो गईं और कालो भी लुप्तप्राय हो गया। कुछ ग्रामीणों ने कालो को पुनर्जीवित किया। मृदंग और झांज इन दो वाद्य यंत्रों से धुआंल नामक लंबे समय तक चलने वाला यह ताल चमत्कार फिर से एक बार दिखने लगा। गवलण काला यह कालो के दूसरे दिन दोपहर को की जाने वाली नाट्य शैली है। गोमांतक मराठा समाज के रूप में जाने जाने वाले समाज की महिलाएं तथा युवक- युवतियां इसे प्रस्तुत करते हैं। कलाकार के रूप में पहचाने जाने वाले इस समाज का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हो गया। कुछ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु गवळण काला बंद हो गया।

शासन द्वारा पुरस्कृत कार्निवल नामक उत्सव गोवा की सांस्कृतिक परंपरा के रूप में शहरों -शहरों में होने लगा। इसके लिए पैसों का प्रवाह शुरू हो गया। चर्च संस्था ने घोषणा की कि इस तरह के छोटे और तंग कपड़ों में युवतियों द्वारा किए जाने वाले पश्चिमी तरीके के नृत्य ऐसा कार्निवल ईसाई धर्म में नहीं हैं, फिर भी उसे पर्यटकों के लिए घोषित किया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि गांव-गांव में होने वाला ग्रामीण ढंग का इंट्रूज पूरी तरह से बदल गया।

शासन द्वारा पुरस्कृत कार्निवल नामक उत्सव गोवा की सांस्कृतिक परंपरा के रूप में शहरों -शहरों में होने लगा। इसके लिए पैसों का प्रवाह शुरू हो गया। चर्च संस्था ने घोषणा की कि इस तरह के छोटे और तंग कपड़ों में युवतियों द्वारा किए जाने वाले पश्चिमी तरीके के नृत्य ऐसा कार्निवल ईसाई धर्म में नहीं हैं, फिर भी उसे पर्यटकों के लिए घोषित किया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि गांव-गांव में होने वाला ग्रामीण ढंग का इंट्रूज पूरी तरह से बदल गया।

घेणलो भी एक प्रकार की नृत्य शैली है। मवेशियों की देखभाल करने वाले चरवाहे घेणलो करते थे। गोवा में बली प्रतिपदा को गोरवा पाडवो कहा जाता था। इस दिन जंगल में जाकर एक लकड़ी के गुंबद में कृष्ण की मूर्ति की पूजा की जाती थी और यह गुंबद सिर पर लेकर नाचते गाते, घरों -घरों में घूमा जाता था। इन घरों के लोग इन्हें पोहे, अंबोली जैसी खाद्य वस्तुएं तथा नारियल देते थे। यह चरवाहों का एक प्रमुख पारंपरिक उत्सव होता था। मवेशियों की देखभाल करने की संकल्पना बंद होने के बाद स्वाभाविक है कि घेणलो भी बंद हो गया।

स्त्रियों की एक नृत्य शैली है फुगड़ी (अर्थात गोवा में एक दो स्थान पर पुरुषों की फुगड़ी भी होती है)। इस फुगड़ी में बहुत विविधता है। यह 27 प्रकार की होती है। ब्राह्मणों के घर में महालक्ष्मी व्रत या मंगलागौर में होने वाली फुगड़ी और ग्रामीण स्त्रियों की फुगड़ी में अंतर है। धालों का मांड फुगडी का ऊर्जा स्त्रोत है। गणेश चतुर्थी को गणेश मूर्ति के सामने होने वाली फुगड़ी शक्ति स्त्रोत है। आजकल विभिन्न शासकीय एवं अन्य संस्थाएं फुगड़ी की प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। जहां प्रतियोगिता होती है, वहां ईर्ष्या भी आती है।

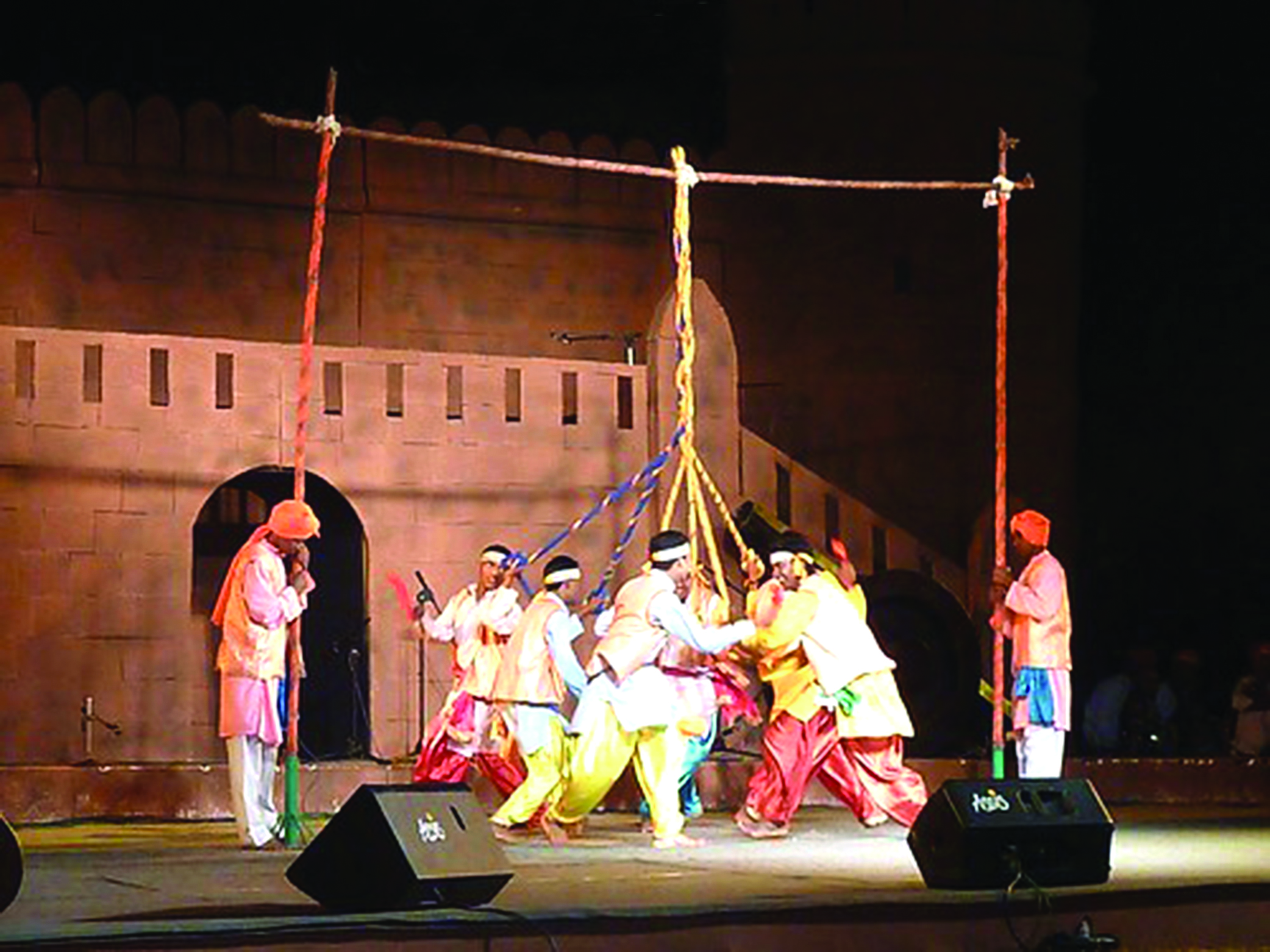

स्त्रियों की एक नृत्य शैली है फुगड़ी (गोवा में एक दो स्थान पर पुरुषों की फुगड़ी भी होती है)। इस फुगड़ी में बहुत विविधता है। यह 27 प्रकार की होती है। ब्राह्मणों के घर में महालक्ष्मी व्रत या मंगलागौर में होने वाली फुगड़ी और ग्रामीण स्त्रियों की फुगड़ी में अंतर है। धालों का मांड फुगडी का ऊर्जा स्त्रोत है। गणेश चतुर्थी को गणेश मूर्ति के सामने होने वाली फुगड़ी शक्ति स्त्रोत है। आजकल विभिन्न शासकीय एवं अन्य संस्थाएं फुगड़ी की प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। जहां प्रतियोगिता होती है, वहां ईर्ष्या भी आती है। जीतने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाए जाते हैं। विद्यालय के यूनिफॉर्म की तरह फुगड़ी की महिलाएं एक ही रंग की साड़ियां पहन कर आती हैं। इन साड़ियों का वितरण राजनीतिक नेताओं या राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता के लिए परीक्षक के रूप में लोगों को बुलाया जाता है इस तरह की प्रतियोगिताओं से क्या हासिल होता है? यह चर्चा और बहस का विषय है। परीक्षकों को बुलाने और लोगों को आकर्षित करने का उद्देश्य होने के कारण, ईश्वर की संतुष्टि के लिए की जाने वाली फुगड़ी कहीं दूर सिमट गई और प्रतियोगिताओं में आधुनिकता ने अपने पांव जमा लिए। आकषर्कता तो बढ़ गई, परंतु फुगड़ी का मूल स्वरूप बदल गया। एक अन्य शैली है गोफ। इसमें घर के पास किसी पेड़ की मजबूत शाखा या मोटवा से बंधी रस्सियों को हाथ में लेकर गोफ खेलते हैं। इसमें सम संख्या में लोग होते हैं। आठ लोग एक-एक रस्सी हाथ में लेकर इस तरह से नृत्य करते हैं कि, ऊपर की रस्सियों की एक विशिष्ट प्रकार की बुनाई तैयार होती है। इस बुनाई के भी चार-पांच तरीके हैं। ऊपर बंधी हुई रस्सियां मजबूत होने के कारण खेलने वाले ने जरा झटका भी दिया तो भी कोई नुकसान नहीं होता। यह गोफ खुली जगह में और जुलूस होता है।

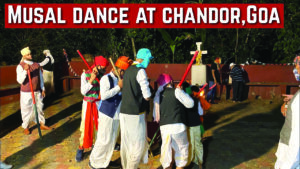

गोवा में अखंड रूप से अलग-अलग जगहों पर विभिन्न लोक कलाओं की अनेक शैलियों की, प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। इसमें माटोली से चतुर्थी की सजावट तक तथा घुमट आरती से मंगलाष्टक तक, भजन, नाट्यगीत, नृत्य होते रहते हैं। फुगड़ी के साथ-साथ अनेक वर्षों से ढालो उत्सव भी चल रहा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या सचमुच इनमें से लोक कलाओं का मूल रूप अभिव्यक्त होता है और इन सबसे उनके जतन और संवर्धन का उद्देश्य सफल होता है। वर्तमान लोक कला प्रकारों के आविष्कारों की आंतरिक खोज की बहुत आवश्यकता है। लोककलाओं के कुछ प्रकार उस विशिष्ट जाति की जीवन शैली का भाग है। उदाहरण के लिए धनगरों का होरबाला और धनगर महिलाओं की झेमाडो फुगड़ी तथा ईसाई क्षत्रिय लोगों का मुसला खेल। परन्तु आजकल कुछ अलग ही चल रहा है।

गोवा में अखंड रूप से अलग-अलग जगहों पर विभिन्न लोक कलाओं की अनेक शैलियों की, प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं। इसमें माटोली से चतुर्थी की सजावट तक तथा घुमट आरती से मंगलाष्टक तक, भजन, नाट्यगीत, नृत्य होते रहते हैं। फुगड़ी के साथ-साथ अनेक वर्षों से ढालो उत्सव भी चल रहा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या सचमुच इनमें से लोक कलाओं का मूल रूप अभिव्यक्त होता है और इन सबसे उनके जतन और संवर्धन का उद्देश्य सफल होता है। वर्तमान लोक कला प्रकारों के आविष्कारों की आंतरिक खोज की बहुत आवश्यकता है। लोककलाओं के कुछ प्रकार उस विशिष्ट जाति की जीवन शैली का भाग है। उदाहरण के लिए धनगरों का होरबाला और धनगर महिलाओं की झेमाडो फुगड़ी तथा ईसाई क्षत्रिय लोगों का मुसला खेल। परन्तु आजकल कुछ अलग ही चल रहा है।

आजकल गोवा का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे राज्यों में कलापथक भेजा जाता है। जिसमें कम से कम संख्या के कलाकारों को अधिक से अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने को कहा जाता है। यह इसका व्यावहारिक पक्ष है। एक पथक कितनी शैलियां प्रस्तुत कर सकता है, इस आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। अनेक लोगों ने गांव के युवक-युवतियों को लेकर ऐसे कलापथक स्थापित करने का प्रयत्न किया है और कर रहे हैं।

यह पथक अनेक नृत्य शैलियां जैसे मुसल नृत्य, धनगरी शैली, गावडो का जागर, कुलवाडीयों का रणमाले, कुलमों की कलसी फुगड़ी तथा शहरों की शैलियां जैसे मांडो, देणगी आदि करते हैं। परंतु इसकी प्रस्तुतीकरण में वेशभूषा, वाद्ययंत्रों का वादन, नृत्य के पदन्यास (स्टेप्स), हस्त मुद्राएं आदि परंपरागत रूप से हो इसकी कोई भी चिंता नहीं की जाती। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि, आज इसे ही लोककला कहना पड़ता है।