बौद्ध धर्म में स्तूप का विशेष महत्व है। स्तूप का उल्लेख सुनते ही मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्मरण हो आता है और आंखों के सामने भूमि की सतह पर बनी एक अर्द्ध-गोलाकार संरचना की झलक उभरती है। बौद्ध धर्म में आस्था के इस प्रतीक के विषय में यह विवेचना आवश्यक है कि अस्थि-अवशेषों को सुरक्षित रखने वाले इस संरचना को ‘स्तूप’ क्यों कहा जाता है।

स्तूप का अर्थ

‘स्तूप’ संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ‘मिट्टी का ढेर’ होता है। प्राचीन काल में मृत शरीर का दाह-संस्कार करने के बाद शारीरिक अवशेषों को एक पात्र में रखा जाता था। उस अस्थि-पात्र को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर मिट्टी की एक संरचना बनाने की परंपरा थी। वह अर्द्ध-गोलाकार संरचना भूमि की सतह पर बनायी जाती थी। मिट्टी की संरचना होने के कारण इसे ‘स्तूप’ कहा जाने लगा। ‘स्तूप’ शब्द को प्राकृत भाषा में ‘थूप’ और पाली भाषा में ‘थूपो’ कहा जाता है। अफगाणिस्तान में स्तूप को ‘टोप’ कहा जाता है जो प्राकृत के ‘थूप’ का ही एक रूप है। इन सभी शब्दों का अर्थ ‘मिट्टी का ढेर’ होता है। एक मान्यता यह भी है कि स्तूप शब्द की उत्पत्ति ‘स्तु’ शब्द से हुई है जिसका संस्कृत में अर्थ ‘स्तुति’ अथवा ‘आराधना करना’ होता है।

स्तूप के लिए अन्य कई शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। उन सभी शब्दों का अर्थ और उनकी उत्पत्ति जानना रोचक होगा।

चैत्य

स्तूप को नेपाल में ‘चैत्य’ कहा जाता है। चैत्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द ‘चिता’ से हुई है। चिता मृत शरीर को जलाने के लिए एकत्र की गयी लकड़ियों को कहा जाता है। स्तूप अथवा मिट्टी की संरचना के गर्भ में जो पात्र रखा जाता था उसमें चिता के अवशेष होते थे। अत: स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध मंदिरों के लिए भी ‘चैत्य’ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहने का कारण यह है कि इसमें चिता के अवशेषों वाले स्मारक अर्थात् ‘स्तूप’ को आराधना के प्रतीक-चिन्ह के रूप में स्थापित जाता है।

दगोबा

श्रीलंका और म्यांमार में स्तूप के लिए ‘दगोबा’ शब्द का प्रयोग किया जाता है। दगोबा शब्द की उत्पत्ति ‘धातु-गर्भ’ शब्द से मानी जाती है। अस्थि- अवशेषों को संस्कृत भाषा में ‘धातु’ कहा जाता है इसलिए स्तूप, जिसके गर्भ के अंदर धातु सुरक्षित रखा जाता था, ‘धातु-गर्भ’ कहलाने लगा। हालांकि ‘धातु’ शब्द अस्थि-अवशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, अत: धातु-गर्भ ऐसे स्मारक को कहा जाना चाहिए जिसमें अस्थि रखे गए हों। परन्तु यह एक रोचक तथ्य है कि ऐसे स्मारकों का निर्माण विशिष्ट व्यक्तियों के अस्थि-अवशेष रखने के लिए ही नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे भिक्षा-पात्र, दंड (लाठी) इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता था।

अस्थि-अवशेष सुरक्षित रखने वाले इन स्मारकों में से कई का आकार इतना विशाल था कि उन्हें ‘महास्तूप’ अथवा ‘महाचैत्य’ भी कहा जाता है।

स्तूप के विभिन्न प्रकार

ऊपर की गयी विवेचना के बाद यह स्पष्ट है कि स्तूप के गर्भ में किसी विशिष्ट व्यक्ति के अस्थि-अवशेष के अतिरिक्त उनके द्वारा प्रयोग की गयी वस्तुओं को भी सुरक्षित रखा जाता था। अत: इस आधार पर स्तूपों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

स्तूप की विभिन्न श्रेणियां निर्धारित करने के लिए उनके निर्माण के उद्देश्य को आधार बनाया गया है। इस प्रकार स्तूप की तीन श्रेणियां निर्धारित होती हैं जो इस प्रकार हैं-शारीरिक, परिभोगिक और उद्देशिक।

शारीरिक स्तूप

इस श्रेणी में उन स्तूपों को रखा गया है जिनके उत्खनन में उनके गर्भ से अस्थि-पात्र प्राप्त हुआ था। अत: कहा जा सकता है कि जिन स्तुपों में शारीरिक अवशेष थे वे शारीरिक की श्रेणी में रखे गए। इस श्रेणी में वैशाली, सांची, नागार्जुनकोंडा इत्यादि के स्तूप रखे जा सकते है। वैशाली के स्तूप से बुद्ध के अस्थि-अवशेष वाला पत्र प्राप्त हुआ था जो अब पटना संग्रहालय में रखा हुआ है।

परिभोगि स्तूप

कई ऐसे स्तूप मिले हैं जिनमें अस्थि-पात्र के स्थान पर बुद्ध अथवा किसी विशिष्ट भिक्षुक के द्वारा प्रयोग की गयी वस्तु को रखा गया था। इस श्रेणी में वैशाली के पास स्थित केसरिया का स्तूप प्रसिद्ध है कि उसमें बुद्ध का भिक्षा-पात्र रखा गया था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपना भिक्षा-पात्र वैशाली के शोकाकुल अपने अनुयायियों को दिया था, जिसे प्रचलित मान्यता के अनुसार एक स्तूप के गर्भ में सुरक्षित रख दिया गया था।

उद्देशिक स्तूप

उद्देशिक श्रेणी में बुद्ध से संबंधित स्थानों का विवरण मिलता है। शाक्यमुनि के मानव रूप में जन्म लेने से लेकर महापरिनिर्वाण प्राप्ति तक उनका जिन स्थानों से संबंध रह वे सभी स्थानं बौद्ध अनुयायियों के लिए तीर्थ-स्थल हैं। इन स्थानों पर बुद्ध के जीवन काल की किसी-न-किसी महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में स्तूप बनवाया गया। ऐसे स्तूपों को ‘उद्देशिक स्तूप’ कहा जाता है।

बुद्ध के अनुयायियों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ने लगी उनकी श्रद्धा से नई-नई धारणाएं बनने लगी और बुद्ध से संबंधित किसी घटना की स्मृति में स्तूप बनवाने का प्रचलन बढ़ने लगा। ऐसा ही एक स्तूप बिहार के सारण में बनवाया गया था जिससे संबंधित मान्यता यह है कि यहां कई दैत्य निवास करते थे जो अपने भोजन के लिए मनुष्यों को मारते थे। जब बुद्ध ने यह सुना तब वे दैत्यों के पास गए और उन्हें हिंसा छोड़कर शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध का उपदेश सुनकर वे सभी बुद्ध की शरण में आ गए। इस घटना की स्मृति में एक स्तूप बनवाया गया। दैत्य बुद्ध की शरण में आए थे। अत: इस स्थान का नाम ‘सारण’ पड़ गया, जो ‘शरण’ शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब इस स्तूप का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं बचा है, परन्तु बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है।

सबसे अधिक प्रसिद्ध उद्देशिक स्तूप वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का ‘धमेक स्तूप’ है। धमेक स्तूप सारनाथ के ‘मृग-दाव’में बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश की स्मृति में बनवाया गया था। ‘धमेक’ शब्द की उत्पत्ति ‘धम्म उपदेशक’ शब्द से हुई है, जो बुद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है।

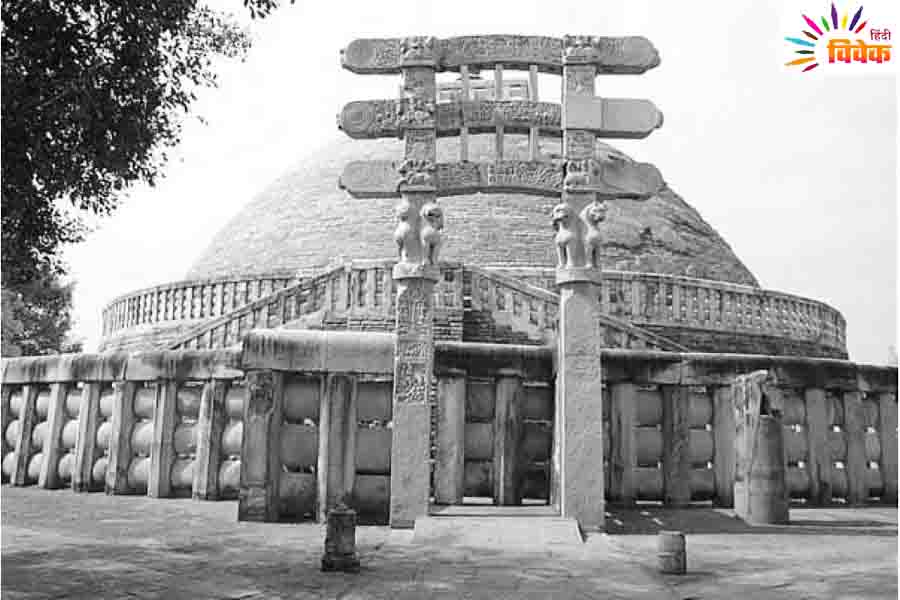

सांची का स्तूप क्रमांक 1

स्तूप के विषय में आरंभिक जानकारी के बाद इसके सबसे अधिक सुरक्षित उदाहरण के रूप में सांची के स्तूप का उल्लेख अनिवार्य है। समस्त भारत में कई स्तूपों का निर्माण करवाया गया था परन्तु अब अधिकांश का अस्तित्व तत्कालीन साहित्य में मिलता है अथवा अत्यंत क्षतिग्रस्त रूप में कुछ अवशेष मिल जाते हैं। सांची का स्तूप एक ऐसा उदाहरण है जिसकी संरचना अब तक सुरक्षित है।

सांची का स्तूप भोपाल के रायसेन जिला में एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। इसका मूल्य निर्माण ईसा पूर्व तीसरी सदी में मौर्य सम्राट अशो ने करवाया था। इस स्तूप का कई बार पुनर्निर्माण करवाया गया जो बारहवीं सदी तक चला। इन पुनर्निर्माण के कारण इस स्तूप का आकार बहुत बड़ा हो गया।

बौद्ध तीर्थ स्थलों के विषय में यह उल्लेखनीय है कि इनका उल्लेख चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण और संस्मरण में मिलता है। ऐसा ही एक चीनी यात्री हवेन सांग था जिसने अपने संस्मरण मेें सभी बौद्ध स्थलों का विस्तृत विवरण दिया था। परन्तु सांची स्तूप के विषय में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हवेन सांग ने सांची का कोई उल्लेख अपने संस्मरण में नहीं किया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस स्थान का बुद्ध से कोई संबंध नहीं था।

इस स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। मूल संरचना छोटे आकार की थी जिसका निर्माण ईंट से करवाया गया था। मौर्य शासन-काल समाप्त होने के बाद लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में इस स्तूप को तोड़ने का प्रयास किया गया। जिससे इसे बहुत अधिक क्षति पहुंची। मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में सत्ता संभालने वाले शुंग वंश के शासकों ने इस स्तूप का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में इस स्तूप का व्यास 36.60 मीटर और ऊंचाई 16.46 मीटर है। इसके अतिरिक्त स्तूप के शीर्ष पर तीन छत्रों वाली ‘छत्रावली’ भी स्थित है।

यह उल्लेख किया गया है कि मूल संरचना ईंट से निर्मित थी। शुंगो द्वारा पुनर्निर्माण के बाद पूरी संरचना के ऊपर तराशी हुए प्रस्तर-पट्टिकाएं लगायी गयी जिससे इसका आकार बहुत अधिक बड़ा हो गया। स्तूप के चारों ओर रेलिंग लगायी गयी और स्तूप के ऊपरी भाग तक पहुंचने के लिए सीढ़िया भी बनायी गयी। स्तूप की पूरी संरचना के ऊपर प्लास्टर की एक परत चढ़ायी गयी थी। संभवत: इस प्लास्टर के ऊपर शिल्प तराशा गया था। अधिकांशत: प्लास्टर की परत निकल चुकी है और अब कुछ स्थानों पर टूटी हुई परतें देखी जा सकती हैं।

सांची स्तूप का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग इसके चारों दिशाओं में स्थित तोरण हैं जिन्हें प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। इन तोरणों का निर्माण ईसा पूर्व पहली सदी में आंध्र प्रदेश के शातवाहन वंश द्वारा करवाया गया था। शातवाहनों के बाद पांचवीं सदी के उत्तरार्द्ध में गुप्त वंश के शासन काल में स्तूप के चारों दिशाओं में बुद्ध की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमाएं लगायी गयी थी।

सांची स्तूप के तोरण

सांची स्तूप में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग इसके चारों तोरण हैं। इन तोरणों पर शिल्प के रूप में भगवान बुद्ध के जीवन के घटनाएं अंकित है। इन पर अंकित एक अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इनका निर्माण विदिशा के उन कारीगरों ने किया था जिन्हें हाथी दांत पर शिल्प उकेरने में दक्षता प्राप्त थी। इन शिल्प को देख कर यह विश्वास हो जाता है कि पत्थर को इतनी बारीकी से तराशना किसी ऐसे शिल्पी का ही काम हो सकता है जो हाथी दांत जैसे माध्यम में शिल्प तराशने में दक्ष हो।

इन तोरणों के विषय में विस्तार से जानना अत्यंत रोचक है। प्रत्येक तोरण में दो-दो वर्गाकार स्तंभ हैं। प्रत्येक तोरण में स्तंभ के ऊपर चार सिंह अथवा चार हाथी अथवा बौनी आकृति के मनुष्य की प्रतिमाएं हैं। इनके ऊपर तोरण का ऊपरी भाग निर्मित है जिसमें तीन क्षैतिज पट्टिकाओं को एक के ऊपर एक लगाया गया है। स्तंभ पर स्थित मनुष्य तथा पशु आकृतियों का इतना सुंदर अंकन हुआ है कि वे सजीव प्रतीत होते हैं। स्तंभ पर खड़े हाथियों के दांत बनाने के लिए हाथियों के वास्तविक दांत तराश कर लगाए गए थे। बौनी आकृति के मनुष्यों के मुख पर अंकित भाव ऐसे प्रतीत होते हैं मानों वे अपने ऊपर तोरण के शीर्ष भाग के भार से दबे जा रहे हों। पत्थर में मनोभावों को ढाल देना कोई सहज कार्य नहीं है। इस शिल्प को सामने देखने पर ही शिल्पियों की दक्षता का अनुमान हो पाता है।

तोरण की क्षैतिज पट्टिकाओं पर शिल्प रूप में जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन का अंकन किया गया है। इन शिल्पों को समझने के लिए जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि शिल्प में कई सांकेतिकताओं का प्रयोग किया गया है। यह अवश्य है कि इनमें बुद्ध के जीवन की सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का अंकन किया गया था।

तोरणों में अंकित कुछ जातक के नाम इस प्रकार है- छ:दंत जातक, साम जातक, वेस्सान्तर जातक और महाकपि जातक इत्यादि। इसी प्रकार बुद्ध के जीवन की घटनाओं में उनकी माता का स्वप्न, बुद्ध द्वारा गृह-त्याग, प्रथम उपदेश और सुजाता द्वारा खीर खिलाना इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।

सांची का स्तूप क्रमांक 2

यह स्तूप स्थापत्य अथवा शिल्प की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त यहां अन्य कई छोटे-बड़े स्तूप हैं जिनमें से अधिकाशं क्षतिग्रस्त हैं। इनसे यह अवश्य प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में सांची एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल था।

सांची का स्तूप क्रमांका 3

मुख्य स्तूप से लगभग 45 मीटर उत्तर-पूर्व की ओर स्थित स्तूप क्रमांक 3 ऊपर वर्णित स्तूप क्रमांक 1 का लघु रूप है। इसका व्यास 15 मीटर और ऊंचाई 8.23 मीटर है। इसके ऊपर एक छत्र स्थित है। इस स्तूप में मात्र एक तोरण बनाया गया था। इस स्तूप की संरचना पहले वर्णित स्तूप के समान भव्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह स्तुप स्थापत्य अथवा शिल्प की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपुर्ण नहीं है।

स्तूप क्रमांक 3 के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके पुरातात्विक उत्खनन में इसमें से दो अस्थि-पात्र प्राप्त हुए थे जो बुद्ध ले दो प्रिय शिष्य- सरिपुत्र और महा-मौद्गलयायन के थे।

सांची के स्तूप निश्चित रूप से स्तूप स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनमें अंकित शिल्प को देखकर शिल्पी की पत्थर तराशने की कला में दक्षता का परिचय भी मिलता है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को जिस प्रकार अंकित किया गया वह अद्भुत है। मात्र एक दृश्य में पूरी घटना का वर्णन कर जाना शिल्पियों की अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचायक है।