भारतीय लोकतंत्र इस समय अत्यंत नाजुक दौर से गुजर रहा है। भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन स्वीकार कर ही स्वतंत्रता लेनी पड़ी। सम्राट अशोक का साम्राज्य वर्तमान भारत से अधिक विस्तीर्ण था। लेकिन इसके बाद भारत में इतने विस्तीर्ण और एकीकृत भूप्रदेश पर राज करने वाली अन्य राजसत्ता नहीं आई। भाषा, प्रांत व रीतिरिवाजों की भिन्नता भारतीय समाज जीवन के अंतर्निहित घटक हैं। इतनी विभिन्नता व एकीकृत प्रशासन का अनुभव न रखने वाले इस देश की एकात्मता कब तक टिकेगी इसके बारे अनेकों के मन में आशंकाएं थीं। इसलिए भी कि भारत ने लोकतंत्रिक शासन प्रणाली का स्वीकार किया था। जिस यूरोपीय देश में लोकतंत्र कायम हुआ वहां भी उसे पनपने में कुछ सदियां लगीं। मार्क्सवादी परिभाषा में कहना हो तो भारत को 1857 तक सामंती राजसत्ता की आदत थी। 1857 की पराजय के बाद भारतीय राजनीति के सूत्र रियासतदारों, राजा-रजवाड़ों के हाथ से अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित युवा मध्यम वर्ग के हाथ में जाने लगे। इस वर्ग को अंग्रेजी शासन के कारण लोकतंत्र की संकल्पना व लोकतांत्रिक संस्था-जीवन का परिचय होने लगा। इसीसे कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस भारत की राजनीतिक आकांक्षा की प्रतीक बन गई। मुस्लिम लीग को यह मान्य नहीं था। वह कांग्रेस को केवल हिंदुओं की प्रतिनिधि मानती थी। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भी कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की प्रतिनिधि मानते थे। लेकिन इस लेख का यह विषय न होने से अधिक विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अधिसंख्य सुशिक्षित वर्ग ने कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता का संघर्ष किया। इस राजनीतिक वर्ग का उदय ही लोकतंत्र की संकल्पना से होने के कारण भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों ने भारतीय राजनीति को आकार दिया। इसलिए भारत स्वाधीन होने पर वह लोकतंत्र के मार्ग पर ही चलेगा इसमें कोई संदेह नहीं था। अन्य किसी तरह की राजप्रणाली संभव भी नहीं थी।

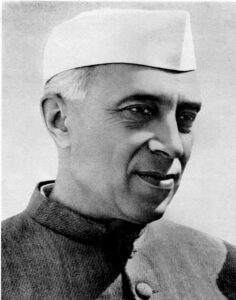

स्वाधीन होने के बाद भारत के समक्ष सब से बड़ी चुनौती देश की एकात्मता कायम रखने की थी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में समान राष्ट्रीय आशा-आकांक्षाओं ने कांग्रेस संगठन को वैचारिक आशय दिया। लेकिन धर्म, पंथ, जाति, भाषा आदि अस्मिताओं पर मात करने वाली इतनी सक्षम सकारात्मक राष्ट्रीय भावना भारतीयों में है इसकी कसौटी अभी होनी थी। इसलिए अनेक पश्चिमी राजनीतिक अध्येताओं की धारणा थी कि नेहरू के जीवित रहने तक अथवा कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव कायम रहने तक ही देश की एकात्मता टिकेगी और बाद में उसे कायम रखना कठिन ही नहीं असंभव भी होगा। स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के समक्ष ऐसी चुनौतियां आईं भी। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन ने एक समय गंभीर रूप धारण कर लिया था, लेकिन यह बात अब शायद ही किसी के स्मरण में हो। पूर्वांचल में नगालैण्ड, मिजोरम आदि राज्यों में विघटनवादी आंदोलनों का सामना करने के लिए सेना का उपयोग करना पड़ा। खालिस्तान के आंदोलन ने गंभीर मोड़ ले लिया था। लेकिन अब कश्मीर छोड़ दिया जाए तो अन्य क्षेत्रों में इस तरह के अलगाववादी आंदोलन नहीं रहे हैं। नक्सली आंदोलन का स्वरूप अलग है। उसकी चर्चा स्वतंत्र रूप से करनी होगी।

नेहरू का निधन हुआ, कांग्रेस का एकछत्री राजनीतिक प्रभाव खत्म हुआ, फिर भी भारत की राष्ट्रीय एकात्मता कायम रही। नित्य जीवन में अनुभव न होने वाली लेकिन भारत के भावविश्व को जोड़े रखने वाली भारत की सांस्कृतिक अनुभूति इसका कारण है। उस अनुभूति के बल पर ही भारत की एकात्मता कायम रही है। इस बल के कारण ही संकट के समय भी मार्ग निकलता रहा है। लेकिन आज की समस्या अलग व बुनियादी है। इस समस्या से यदि लोकतंत्र मार्ग नहीं खोज पाया तो हमारे देश के भविष्य के प्रति एक बड़ा प्रश्नचिह्न उपस्थित हो सकता है।

लोकतंत्र का अर्थ है, लोगों की सामूहिक प्रबुद्धता पर विश्वास रखकर चलने वाली व्यवस्था। लोग चुनाव के जरिए अपनी सामूहिक प्रबुद्धता प्रकट करते हैं। राजनीतिक दल अथवा नेताओं के रूप में यह प्रबुद्धता प्रकट होती है। चुनाव की इस प्रक्रिया से चुने गए राष्ट्रप्रमुख या संसद को उस देश के समाज का भविष्य तय करने का निर्णायक अधिकार होता है। इसी कारण लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में राजनीतिक दलों, नेताओं को निर्णायक स्थान होता है। लोकभावना के ज्वार में एकाध बार गलत निर्णय लेकर किसी दल अथवा नेता को चुना जा सकता है, यह संभावना ध्यान में रखकर चुना गया दल अथवा नेता संविधान की चौखट के भीतर ही काम करें, यह अपेक्षा होती है। फलस्वरूप, राजनीतिक नेता भले निर्णय करे लेकिन उस पर अमल प्रशासन को कराना होता है। राजनीतिक नेता व प्रशासन अपने संविधानिक मर्यादा का पालन कर रहे हैं इसे देखने का काम न्यायालय का होता है। इस सारी प्रक्रिया पर जनता की ओर से प्रसार माध्यमों का अंकुश होता है। लोकतंत्र के अन्य घटक राजनीतिक नेतृत्व को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी जनता द्वारा नियुक्त राजनीतिक नेतृत्व की होती है।

भारतीय जनता को संविधान समर्पित करते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कुछ संकेत दिए थे। जिस पश्चिमी देश में लोक क्रांति के जरिए लोकतंत्र कायम हुआ, उस देश की जनता में दायित्व-बोध भी उसी तरह विकसित होता गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं का उसी तरह विकास होता गया। भारत में लोकतंत्र की संकल्पना पर्याप्त रूप से विकसित होने के पूर्व ही उसे लागू करने का प्रयास हुआ। लिहाजा, वह अपरिहार्य ही था; क्योंकि इतनी विविधता को समाहित करने के लिए अन्य किसी भी तरह की राजव्यवस्था भारत में टिक नहीं सकती थी। हमारे संविधान में उल्लेखित जीवन मूल्य नैसर्गिक धार्मिक परम्परा से विकसित जीवन मूल्य नहीं हैं, बल्कि वे मानव निर्मित व फलस्वरूप बुद्धिनिष्ठ हैं। वे प्राकृतिक क्रम से स्वाभाविक रूप से निर्माण नहीं होते, वे प्रयासों से लागू करने होते हैं। लेकिन इन संवैधानिक जीवन मूल्यों के आधार पर समाज मन विकसित करने के पर्याप्त गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। इसी कारण भारत में विकसित राजनीतिक नेतृत्व ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने की अपेक्षा चुनाव जीतने का तंत्र विकसित करने पर ही बल दिया। फलस्वरूप स्वाधीनता संग्राम में आरंभिक नेतृत्व को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस में अच्छे-बुरे मार्ग से चुनाव जीतने की क्षमता ही राजनीतिक नेतृत्व की कसौटी हो गई। इसीसे राजनीति में कांग्रेस संस्कृति पनपी। वह कांग्रेस तक सीमित नहीं रही, अन्य दलों में भी फैल गई। आज इस संस्कृति ने कैंसर का रूप धारण कर लिया है। इससे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था घिर गई है। कांग्रेस की यह संस्कृति नेहरू घराने की सहायता से फैली है। इसके पीछे हेकड़ी यह है कि जब तक हम इस घराने से एकनिष्ठ रहने की बात करते रहे तब तक हमारे राजनीतिक स्वार्थ को कोई छेड़ नहीं सकेगा। इसके साथ यह भी सच है कि उनकी नीतियों के प्रति मतभेद होने पर भी कहना होगा कि नेहरू की तीन पीढ़ियों ने भारतीय राजनीति को स्वतंत्र दिशा दी। जब सारी व्यवस्था जनकेंद्रित होने के बजाय विशिष्ट स्वार्थी तत्वों की कठपुतली बन गई थी, तब इंदिरा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया था। जब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी तब राजीव गांधी ने दूरसंचार क्रांति का महत्व जानकर उसका समर्थन किया था। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के पास किसी तरह की नीतिगत योजना न होने से भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई है। सोनिया गांधी जिन सलाहकारों से घिरी हैं, उनका अर्थव्यवस्था को दीवालिया बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति कांग्रेस में ही विश्वास का अभाव है। प्रियंका गांधी के पतिदेव इतने घोटाले कर चुके हैं कि प्रियंका को राजनीति में आने के पूर्व इन घोटालों के बारे में सफाई देनी होगी। अतः कांगे्रस जिस घराने पर निर्भर है उसकी नेतृत्व शक्ति के बारे में ही शंका पैदा हुई है। फलस्वरूप स्वाधीनता के बाद 65 वर्षों से अधिक समय तक प्रभाव रखने वाले दल की भविष्य में नेतृत्व क्षमता के बारे में प्रश्नचिह्न पैदा हो गया है।

भारतीय जनता को संविधान समर्पित करते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कुछ संकेत दिए थे। जिस पश्चिमी देश में लोक क्रांति के जरिए लोकतंत्र कायम हुआ, उस देश की जनता में दायित्व-बोध भी उसी तरह विकसित होता गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं का उसी तरह विकास होता गया। भारत में लोकतंत्र की संकल्पना पर्याप्त रूप से विकसित होने के पूर्व ही उसे लागू करने का प्रयास हुआ। लिहाजा, वह अपरिहार्य ही था; क्योंकि इतनी विविधता को समाहित करने के लिए अन्य किसी भी तरह की राजव्यवस्था भारत में टिक नहीं सकती थी। हमारे संविधान में उल्लेखित जीवन मूल्य नैसर्गिक धार्मिक परम्परा से विकसित जीवन मूल्य नहीं हैं, बल्कि वे मानव निर्मित व फलस्वरूप बुद्धिनिष्ठ हैं। वे प्राकृतिक क्रम से स्वाभाविक रूप से निर्माण नहीं होते, वे प्रयासों से लागू करने होते हैं। लेकिन इन संवैधानिक जीवन मूल्यों के आधार पर समाज मन विकसित करने के पर्याप्त गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। इसी कारण भारत में विकसित राजनीतिक नेतृत्व ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने की अपेक्षा चुनाव जीतने का तंत्र विकसित करने पर ही बल दिया। फलस्वरूप स्वाधीनता संग्राम में आरंभिक नेतृत्व को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस में अच्छे-बुरे मार्ग से चुनाव जीतने की क्षमता ही राजनीतिक नेतृत्व की कसौटी हो गई। इसीसे राजनीति में कांग्रेस संस्कृति पनपी। वह कांग्रेस तक सीमित नहीं रही, अन्य दलों में भी फैल गई। आज इस संस्कृति ने कैंसर का रूप धारण कर लिया है। इससे वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था घिर गई है। कांग्रेस की यह संस्कृति नेहरू घराने की सहायता से फैली है। इसके पीछे हेकड़ी यह है कि जब तक हम इस घराने से एकनिष्ठ रहने की बात करते रहे तब तक हमारे राजनीतिक स्वार्थ को कोई छेड़ नहीं सकेगा। इसके साथ यह भी सच है कि उनकी नीतियों के प्रति मतभेद होने पर भी कहना होगा कि नेहरू की तीन पीढ़ियों ने भारतीय राजनीति को स्वतंत्र दिशा दी। जब सारी व्यवस्था जनकेंद्रित होने के बजाय विशिष्ट स्वार्थी तत्वों की कठपुतली बन गई थी, तब इंदिरा गांधी ने समाजवाद का नारा दिया था। जब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी तब राजीव गांधी ने दूरसंचार क्रांति का महत्व जानकर उसका समर्थन किया था। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के पास किसी तरह की नीतिगत योजना न होने से भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई है। सोनिया गांधी जिन सलाहकारों से घिरी हैं, उनका अर्थव्यवस्था को दीवालिया बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति कांग्रेस में ही विश्वास का अभाव है। प्रियंका गांधी के पतिदेव इतने घोटाले कर चुके हैं कि प्रियंका को राजनीति में आने के पूर्व इन घोटालों के बारे में सफाई देनी होगी। अतः कांगे्रस जिस घराने पर निर्भर है उसकी नेतृत्व शक्ति के बारे में ही शंका पैदा हुई है। फलस्वरूप स्वाधीनता के बाद 65 वर्षों से अधिक समय तक प्रभाव रखने वाले दल की भविष्य में नेतृत्व क्षमता के बारे में प्रश्नचिह्न पैदा हो गया है।

भारत स्वाधीन हुआ तब देश में कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, समाजवादी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में आंदोलन और संघ इस तरह पांच प्रमुख विचारधाराएं थीं। इनमें से समाजवादी विचारधारा की विरासत डॉ. राम मनोहर लोहिया ने चलाई। मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव उनके प्रमुख उत्तराधिकारी रहे। वे जातिवाद को समाजवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण को सेक्यूलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाकर राजनीति करते थे। केरल, बंगाल व त्रिपुरा छोड़कर अन्य राज्यों में कम्यूनिस्टों की उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। रूस, चीन के साम्यवाद से विचलन के बाद कम्यूनिस्टों का महत्व खत्म हो गया। डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी को भले ही अत्यल्प राजनीतिक सफलता मिली हो, लेकिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रेरणा से निर्मित बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर के अनेक राज्यों- खास कर उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता अर्जित की है। इसके अलावा अनेक राज्यों में भी छोटे-बड़े पैमाने पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रेरणा से अभियान चलते रहते हैं। लेकिन इससे एकात्मिक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक शक्ति खड़ी होगी ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अनेक राज्यों में स्थानीय अस्मिता के आधार पर क्षेत्रीय दल सफल हुए हैं। फलस्वरूप भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बिखरा हुआ है। इस तरह एक ओर भारत के समक्ष चुनौतियां बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर उस पर मात करने के लिए जरूरी राजनीतिक शक्ति बिखरी हुई है।

भारत स्वाधीन हुआ तब देश में कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, समाजवादी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के नेतृत्व में आंदोलन और संघ इस तरह पांच प्रमुख विचारधाराएं थीं। इनमें से समाजवादी विचारधारा की विरासत डॉ. राम मनोहर लोहिया ने चलाई। मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव उनके प्रमुख उत्तराधिकारी रहे। वे जातिवाद को समाजवाद और मुस्लिम तुष्टिकरण को सेक्यूलरिज्म का मुलम्मा चढ़ाकर राजनीति करते थे। केरल, बंगाल व त्रिपुरा छोड़कर अन्य राज्यों में कम्यूनिस्टों की उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। रूस, चीन के साम्यवाद से विचलन के बाद कम्यूनिस्टों का महत्व खत्म हो गया। डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी को भले ही अत्यल्प राजनीतिक सफलता मिली हो, लेकिन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रेरणा से निर्मित बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर के अनेक राज्यों- खास कर उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता अर्जित की है। इसके अलावा अनेक राज्यों में भी छोटे-बड़े पैमाने पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रेरणा से अभियान चलते रहते हैं। लेकिन इससे एकात्मिक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक शक्ति खड़ी होगी ऐसा दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अनेक राज्यों में स्थानीय अस्मिता के आधार पर क्षेत्रीय दल सफल हुए हैं। फलस्वरूप भारत का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बिखरा हुआ है। इस तरह एक ओर भारत के समक्ष चुनौतियां बढ़ रही हैं तो दूसरी ओर उस पर मात करने के लिए जरूरी राजनीतिक शक्ति बिखरी हुई है।

***

कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर देखा जाता है। भाजपा रा. स्व. संघ की राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का ही एक अंग है। 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, तब केवल डॉ. हेडगेवार को इस घटना के महत्व की कल्पना होगी। संघ की स्थापना कर उन्हें हिंदुओं की एकता के लिए ऐसा प्रयास करना था जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखकर रखा है। लेकिन हिंदुओं का यह संगठन उन्हें पारम्पारिक मठ, मंदिर, पूजा-अर्चा, साधु-संन्यासी, बैरागी, यज्ञ-हवन, कीर्तन, प्रवचन के द्वारा नहीं करना था, अपितु उन्हें बीसवीं सदी की चुनौतियां स्वीकार करने वाले नये हिंदू समाज का सृजन करना था। इसलिए हिंदू समाज को संस्कारित करने के लिए उन्होंने शाखा, गणवेश, शिविर, संचलन, घोष जैसी हिंदू समाज को अपरिचित कार्यपद्धति का स्वीकार किया। इस आकर्षक और अनोखी कार्यप्रणाली से संघ ने त्वरित लोगों का ध्यान आकर्षित किया व संघ के तेजी से बढ़ने में सहायता मिली। अन्यथा नागपुर जैसे शहर में एक गरीब घर में पैदा हुए, किसी तरह का आकर्षक व्यक्तित्व न रखने वाले, वक्तृत्व या शब्दवैभव का उपहार न पाने वाले, असाधारण शिक्षा अथवा सामने वाले को प्रभावित करने की बौद्धिकता न होते हुए भी डॉ. हेडगेवार द्वारा स्थापित संगठन केवल पंद्रह वर्षों में ही राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्राप्त करे यह आश्चर्यजनक घटना ही थी। आज की परिभाषा में कहना हो तो किसी ‘प्राडक्ट की मार्केटिंग’ करने के लिए जो कौशल लगता है उनमें से एक भी कौशल डॉक्टरजी के व्यक्तित्व में न होते हुए, या कहें कि सभी कौशल नकारात्मक होते हुए भी डॉक्टरजी का यह प्राडक्ट इतनी तेजी से किस तरह लोकप्रिय हुआ व उसकी लोकप्रियता किस तरह लगातार बढ़ती रही यह समझना हो तो डॉक्टरजी की प्रतिभा से निर्मित इस ‘प्राडक्ट’ का स्वरूप कैसा है यह देखना होगा।

डॉक्टरजी द्वारा निर्मित संघ नामक ‘प्राडक्ट’ के दो भाग हैं। पहला भाग है बाह्यदर्शन का। संघ स्थापना के समय नित्य चलने वाली शाखा, उसमें खेले जाने वाले खेल, गणवेश, संचलन, घोष, शिविर जैसी बातें बाल व युवा मने को आकर्षित करने वाली व समाज का ध्यान आकर्षित करने वाली थीं इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें नवीनता थी, आकर्षकता थी, शारीरिक कसरत व अनुशासन की आदत थी, स्वाधीनता संग्राम में सहभागी होने का अवसर था, एक समूह-जीवन में सहभागी होने की स्वाभाविक मानवी आकांक्षा थी, जो पूरी होती थी। इन सभी घटकों के कारण स्वाधीनता पूर्व काल में एक प्रभावी शक्ति के रूप केवल 25 वर्ष में ही संघ की इतनी वृद्धि हुई कि राष्ट्रीय नेताओं को भी इस पर गौर करना पड़ा।

केवल बाह्यरूप पर कोई उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो सकता है; लेकिन उस उत्पाद में जनजीवन की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता न हो तो वह उत्पादन और उसकी लोकप्रियता समय के साथ नहीं टिकती। इसलिए संघ ने स्वयंसेवकों के मन में जो सृजन किया वह महत्वपूर्ण है। बाह्य स्वरूप से तात्कालिक आकर्षण पैदा हुआ, फिर भी केवल भावनात्मक आकर्षण कार्यकर्ताओं को संस्था में दीर्घ काल तक कार्यरत नहीं रख सकता। इस आंतरिक सृजन के कारण ही संघ का कार्य इतने प्रदीर्घ काल तक लगातार बढ़ता रहा। उसमें समय के अनुरूप शामिल घटकों के कारण ही वह निरंतर नवनिर्मितिक्षम रहा। वर्तमान में संघ के संदर्भ में देखें तो वर्तमान चुनौतियों का स्वरूप व संघ ने जो आंतरिक गुण-विकास किया इसकी चर्चा करना आवश्यक है। संघ का कार्य बंद करने के लिए सरकार ने संघ के बाह्य स्वरूप पर बंधन लगाए, लेकिन उसका संघ के आंतरिक गुण-विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे, संघ कार्य को नये पहलू प्राप्त हुए और इस आंतरिक गुण-विकास की प्रक्रिया को नए-नए माध्यम प्राप्त होते रहे।

केवल बाह्यरूप पर कोई उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो सकता है; लेकिन उस उत्पाद में जनजीवन की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता न हो तो वह उत्पादन और उसकी लोकप्रियता समय के साथ नहीं टिकती। इसलिए संघ ने स्वयंसेवकों के मन में जो सृजन किया वह महत्वपूर्ण है। बाह्य स्वरूप से तात्कालिक आकर्षण पैदा हुआ, फिर भी केवल भावनात्मक आकर्षण कार्यकर्ताओं को संस्था में दीर्घ काल तक कार्यरत नहीं रख सकता। इस आंतरिक सृजन के कारण ही संघ का कार्य इतने प्रदीर्घ काल तक लगातार बढ़ता रहा। उसमें समय के अनुरूप शामिल घटकों के कारण ही वह निरंतर नवनिर्मितिक्षम रहा। वर्तमान में संघ के संदर्भ में देखें तो वर्तमान चुनौतियों का स्वरूप व संघ ने जो आंतरिक गुण-विकास किया इसकी चर्चा करना आवश्यक है। संघ का कार्य बंद करने के लिए सरकार ने संघ के बाह्य स्वरूप पर बंधन लगाए, लेकिन उसका संघ के आंतरिक गुण-विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे, संघ कार्य को नये पहलू प्राप्त हुए और इस आंतरिक गुण-विकास की प्रक्रिया को नए-नए माध्यम प्राप्त होते रहे।

संघ ने आंतरिक गुण-विकास के जरिए हिंदू समाज की मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन कराया। हिंदू समाज का दर्शन व्यक्तिनिष्ठ व मोक्षप्रधान था। इसी कारण कुंभ मेला, तीर्थ यात्रा आदि स्थानों पर हिंदू समाज एकत्रित होता था, लेकिन इसके पीछे व्यक्तिगत मोक्ष की भावना होने से वहां एकत्रित लोग ‘अकेले’ हुआ करते थे, उनमें समूह भावना नहीं होती थी। इस समूह भावना के अभाव से संख्या की दृष्टि से कम संगठित आक्रमक, हिंदुओं को आसानी से पराजित कर सके। मोक्ष की प्रधानता के विचार कारण भी हिंदुओं ने अपने समाज की भौतिक अवस्था की उपेक्षा की। इसीलिए हिंदू समाज में सामूहिक मानसिकता का भाव सृजित करना और हिंदू समाज की भौतिक अवस्था में सुधार की प्रेरणा देना यह संघ स्थापना के काल के संदर्भ में क्रातिकारी कार्य था। हिंदू समाज में सामूहिक मानसिकता निर्माण करने में सर्वाधिक दिक्कत थी हिंदू समाज में जातिनिष्ठ समाज रचना के कारण उत्पन्न ऊंच-नीच का भाव। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिंदुओं के सांस्कृतिक भावविश्व के कारण ही भारत में एक राष्ट्रीयत्व की भूमिका का बीजारोपण हुआ; लेकिन व्यवहार में समाज में जातिनिष्ठ ऊंच-नीच के कारण एक राष्ट्रीयत्व के लिए जरूरी सामूहिक मानसिकता बनना असंभव हो गया था।

‘राजनीतिक स्वाधीनता पहले या सामाजिक सुधार पहले’ यह विवाद संघ स्थापना के पहले से महाराष्ट्र में चला था। पहले राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधरों का कहना था कि यदि पहले सामाजिक सुधारों का आग्रह रखा, तो समाज आंतरिक संघर्ष में ही उलझ जाएगा और अंग्रेज उसका लाभ उठाएंगे। पहले सामाजिक सुधार का आग्रह करने वालों का कहना था कि जब तक सामाजिक सुधार नहीं होते; तब तक स्वाधीनता प्राप्त भी हुई तो वह केवल उच्च वर्णियों की होगी और समय के साथ वह नहीं टिकेगी। डॉक्टरजी ने संघ की कार्यपद्धति इस तरह निर्माण की जिसमें समानता, बंधुत्व के आधार पर समान भावविश्व वाला हिंदू समाज बनेगा। राजनीतिक स्वाधीनता और समतायुक्त समाज दोनों संकल्पनाएं एक दूसरे की पूरक होंगी ही, लेकिन ऐसा होते समय द्वेषभाव जागृत करने के बजाय जिस भावविश्व में एकात्मता के बीज हैं, वही धागा मजबूत कर उससे जातिभेद पर मात करने का अभिनव प्रयोग उन्होंने किया और इसी कारण समान मानसिकता वाला राष्ट्रव्यापी अभियान खड़ा हो सका। डॉक्टरजी का हिंदू मानसिकता में लाया यह दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन था।

यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उसके मुख्य रूप से दो पहलू हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा को प्राथमिकता देने के बजाय सामाजिक मनोभूमिका और उसके साथ राष्ट्र के भू-प्रदेश के प्रति जागरूकता। डॉक्टरजी ने स्वयंसेवकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की प्रेरणा दी। उन्होंने स्वयंसेवकों के मन में यह प्रयत्नवादी विचार सृजित किया कि हमें केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा पुण्य कमाने के लिए देश का काम करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु यह हमारे नित्य कार्य और कर्तव्य का अंग होना चाहिए। ईश्वर के अवतारी कल्पना पर निर्भर दैववादी विचार उन्होंने मन से त्यागने का संस्कार दिया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ, देश के चार हिस्सों में नियमित रूप से होने वाले कुंभ मेले, बारह ज्योतिर्लिंग, काशी से कन्याकुमारी और अमरनाथ यात्रा, रामायण, महाभारत, शिव-पार्वती की कथाएं आदि से हिंदुओं को पूरा भारत धार्मिक दृष्टि से भले ही परिचित व पवित्र महसूस हो, लेकिन इस देश के रक्षण का दायित्व हमारा है यह हिंदुओं को कभी नहीं लगा। परम्परागत जातिगत कर्तव्य पूरा कर दिया, धार्मिक कर्मकाण्ड पूरे किए, तो बाकी जो होगा वह ईश्वर देख लेगा यह सामान्य हिंदुओं का जो भाव था, उसे दूर कर उन्होंने स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्रदेवता की मूर्ति की प्रतिस्थापना की और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यह संस्कार स्वयंसेवकों के मन पर किया। डॉक्टरजी का यह तीसरा क्रांतिकारी परिवर्तन था।

यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उसके मुख्य रूप से दो पहलू हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा को प्राथमिकता देने के बजाय सामाजिक मनोभूमिका और उसके साथ राष्ट्र के भू-प्रदेश के प्रति जागरूकता। डॉक्टरजी ने स्वयंसेवकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की प्रेरणा दी। उन्होंने स्वयंसेवकों के मन में यह प्रयत्नवादी विचार सृजित किया कि हमें केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए अथवा पुण्य कमाने के लिए देश का काम करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु यह हमारे नित्य कार्य और कर्तव्य का अंग होना चाहिए। ईश्वर के अवतारी कल्पना पर निर्भर दैववादी विचार उन्होंने मन से त्यागने का संस्कार दिया। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ, देश के चार हिस्सों में नियमित रूप से होने वाले कुंभ मेले, बारह ज्योतिर्लिंग, काशी से कन्याकुमारी और अमरनाथ यात्रा, रामायण, महाभारत, शिव-पार्वती की कथाएं आदि से हिंदुओं को पूरा भारत धार्मिक दृष्टि से भले ही परिचित व पवित्र महसूस हो, लेकिन इस देश के रक्षण का दायित्व हमारा है यह हिंदुओं को कभी नहीं लगा। परम्परागत जातिगत कर्तव्य पूरा कर दिया, धार्मिक कर्मकाण्ड पूरे किए, तो बाकी जो होगा वह ईश्वर देख लेगा यह सामान्य हिंदुओं का जो भाव था, उसे दूर कर उन्होंने स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्रदेवता की मूर्ति की प्रतिस्थापना की और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, यह संस्कार स्वयंसेवकों के मन पर किया। डॉक्टरजी का यह तीसरा क्रांतिकारी परिवर्तन था।

सतही तौर पर देखें तो संघ सैनिकी स्तर की संस्था दिखाई देती है जिसमें आज्ञा देने व उसका पालन करने जैसी तानाशाही वृत्ति का दर्शन होता है और उसी तरह की संस्कृति का संवर्धन होता है। लेकिन आरंभ से ही डॉ. हेडगेवार ने संघ में सहमति से निर्णय करने की प्रक्रिया स्थापित की। इसीके साथ शब्द प्रधानता पर ध्यान देने की अपेक्षा अनुभव प्रधानता को डॉक्टरजी ने महत्व दिया। लोकमान्य तिलक के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने कहा, ‘उनके कदमों पर हम चलेंगे।’ इसका उल्लेख कर डॉक्टरजी ने कहा, ‘जहां तिलक के कदम खत्म होंगे, वहां क्या वे मितकाल (कदम ताल) करते खड़े रहेंगे?’ उनका यह वक्तव्य केवल बोलने के लिए नहीं था। समय के साथ परिवर्तन की नई संस्कृति संघ ने विकसित की। इसलिए संघ हमेशा समय के साथ खड़ा रहा। सर्व सहमति से निर्णय करने की प्रक्रिया होने से यह परिवर्तन होने की प्रक्रिया धीमी रही लेकिन बदलते समय के साथ उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में संघ सदा समर्थ रहा। व्यक्तिनिष्ठ नेतृत्व की आदत वाले हिंदू समाज में सर्व सहमति से अनुभवनिष्ठ निर्णय प्रक्रिया कायम करना चौथी क्रांतिकारी घटना थी।

संघ ने पुरुषार्थ, भौतिकप्रधान, जीवनाकांक्षी समाज जीवन का आदर्श रखते समय मातृहृदय का भी संवर्धन किया। इसीलिए संघ-कार्य बाह्य रूप से भले कठोर लगे, लेकिन वह उतना ही प्रेममय व आस्थापूर्ण होने से संघ आज सर्वाधिक सेवा कार्यों व संस्थाओं के संजाल वाला देश का प्रमुख संगठन बन गया है। एक ही समय दो विभिन्न प्रकार के, परस्पर विरोधी लगने वाले स्वभाव का संवर्धन करना संघ का पांचवां क्रांतिकारी वैशिष्ट्य है। फलस्वरूप संघ की सामूहिकता में व्यक्तिगत विशेषताओं का लोप न होते हुए अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के विभिन्न अवसर समय के साथ उत्पन्न होते हैं।

इन सब बातों के साथ डॉक्टरजी ने संघ की कार्य पद्धति इस तरह रखी कि उसमें उम्र, शिक्षा, बौद्धिकता, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, जाति, भाषा, प्रांत, शहर, गांव, वनवासी क्षेत्र आदि जैसा भी हो लेकिन वह अपनी क्षमता व इच्छा के अनुसार राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहभागी हो सकता है। लोकतांत्रिक राज प्रणाली में सामान्य व्यक्ति की सामाजिक व सांस्कृतिक परिपक्वता के स्तर पर लोकतंत्र का स्तर निर्भर होता है। वह स्तर ऊंचा उठाने के लिए संघ की कार्य प्रणाली जैसी सरल अन्य कोई कार्य प्रणाली नहीं है। उस काल में स्वाधीनता आंदोलन जारी था, परंतु देश गुलाम है इसलिए स्वाधीनता प्राप्त करने की प्रतिक्रियात्मक भावना से नहीं अपितु हमारे देश के सार्वकालिन वैभव के लिए देश के लिए काम होना चाहिए इस सकारात्मक भूमिका के उन्होंने संस्कार किए। इसलिए देश स्वतंत्र होने के बाद भी संघ का कार्य कालबाह्य नहीं हुआ। यह छठा क्रांतिकारी परिवर्तन है।

इस सब के परिणामस्वरूप डॉक्टरजी ने ‘हिंदू समाज की भौतिक उन्नति होने में पारमार्थिक उन्नति है यह श्रद्धा रखने वाली, समान बंधुत्व के स्तर पर एकत्रित होने वाली, अपने देश को सर्वोच्च मानने वाली, अनुभवशीलता को केंद्र स्थान में रखने वाली, सामूहिक विचार से चलने वाली व शक्ति की उपासना के साथ ही मातृहृदय का संवर्धन करने वाली, सामान्य व्यक्ति को इस प्रक्रिया में समाहित करने वाली व राष्ट्र निर्माण की सकारात्मक प्रेरणा रखने वाली’ सृजनशील सामूहिक शक्ति संघ के रूप में खड़ी की।

आज की परिभाषा में कहना हो तो डॉक्टरजी ने संघ प्रेरणा के रूप में मानसिक स्तर पर एक ‘साफ्टवेयर’ विकसित किया और मायक्रोसाफ्ट या गूगल की तरह समय के साथ देश विदेश के अनेक लोग इस साफ्टवेयर से ‘कनेक्ट’ हो गए। समय के साथ उसके ‘अपडेटेड वर्जन’ भी तैयार हुए। मूल ‘वर्जन’ पर्याप्त सक्षम होने से ‘अपडेटिंग’ संभव हुआ। आज इनमें से सर्वाधिक ‘अपडेटेड’ हुए ‘वर्जन’ की ओर नेतृत्व देने की अपेक्षा से देश देख रहा है। जो स्वयंसेवक केवल संघ के बाह्य स्वरूप के प्रति आकषित होते हैं, वे कुछ समय तक काम करते हैं या उत्सवी स्वरूप का काम करते हैं। लेकिन जिन स्वयंसेवकों ने संघ को जीवनकार्य मानकर काम किया और जिनके बल पर संघ का कार्य चल रहा है, उनकी मानसिकता से यह साफ्टवेयर ‘कनेक्ट’ होता है। हरेक के व्यक्तित्व के अनुसार उसकी मात्रा अलग-अलग होती है। लेकिन कुछ मात्रा में तो यह प्रत्येक घटक अस्तित्व में होता ही है। ये घटक बंधुत्व का समान धागा सृजित करते हैं।

***

डॉ. हेडगेवार ने कांग्रेस में रहकर राजनीतिक दल का प्रत्यक्ष काम किया था। हिंदू महासभा के अनेक नेता डॉक्टरजी के नित्य सम्पर्क में होते थे। फिर भी डॉक्टरजी ने संघ को प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्य से दूर रखा। श्रीगुरुजी के समय में तो अंतर की इस सीमा का कड़ाई से पालन किया गया। डॉक्टरजी ने संघ को राजनीति से दूर रखा था लेकिन दोनों पक्षों के नेताओं से डॉक्टरजी का व्यक्तिगत सम्पर्क होने से यह दूरी अनुभव नहीं होती थी। संघ के राष्ट्रीय लक्ष्य भौतिक हैं और वे राजनीति के प्रभाव से प्राप्त नहीं होने वाले हैं। राजनीति की संस्कृति ही ऐसी है कि वहां गुटबाजी, दांवपेंच, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बचना कठिन होता है। इसीलिए संघ ने रोजमर्रे की राजनीति में न उतरते हुए राष्ट्रनीति करने के लिए समान राष्ट्रीय विचार वाली सामूहिक मनुष्य शक्ति के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नवराष्ट्र निर्मिति की अपनी संकल्पना समूह मन पर संस्कारित कर उस समूह मन के बल पर राष्ट्र के समाज जीवन में अनेक संस्थाएं व अभियान उन्होंने कार्यान्वित किए। प्रत्यक्ष चुनाव की राजनीति न करते हुए समाज मन पर अपना प्रभाव उत्पन्न कर राजनीति प्रभावित करने की यह योजना थी। इस संदर्भ में स्वातंत्र्यपूर्व काल में क्या हुआ, इसकी चर्चा केवल ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से उपयोगी है, उसका आज के संदर्भ में कोई उपयोग न होने से विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां स्वतंत्रता के बाद के काल की ही यहां चर्चा की गई है।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में राजनीतिक चर्चा के दो प्रमुख भाग हैं। एक सैद्धांतिक व नीतिविषयक और दूसरा व्यावहारिक। देश स्वतंत्र हुआ तब लेख के आरंभ में उल्लेख के अनुसार भारत में पांच प्रमुख विचारधाराएं थीं व देश की समस्याओं की ओर देखने के उनके स्वतंत्र दृष्टिकोण थे। भारत एक राष्ट्र है व उसकी एकात्मकता कायम रखनी हो तो राष्ट्रीय एकात्मता का संदर्भ ध्यान में रखकर सभी समस्याओं का विचार करना होगा, भारत की स्वतंत्रता कायम रखनी हो तो प्रबल फौजी ताकत वाला यह देश बनना चाहिए, भारत की समृद्ध प्राचीन संस्कृति की विरासत भारत की थाती है व उसका समयानुकूल उपयोग किया जाना चाहिए, समाजवाद की अपेक्षा स्थानीय साधन-सामग्री का उपयोग कर व्यक्ति को क्रियाशील बनाने वाली आर्थिक नीति होनी चाहिए आदि विचारों को उन्होंने रखा। कांग्रेस को लगता था कि हमने अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त की व हम दूसरों पर आक्रमण नहीं करने वाले हैं तो देश को फौजी शक्ति की क्या आवश्यकता है? 1962 के चीनी आक्रमण से यह भ्रम दूर हुआ। हम आक्रमक न हो परंतु दूसरे देश आक्रामक हो सकते हैं इसका 1962 व 1965 के आक्रमण से भारत को अनुभव हुआ और भारत फौजी दृष्टि से शक्तिशाली होना चाहिए इस पर राष्ट्रीय सहमति बनी। कम्यूनिस्टों की भूमिका थी कि भारत एक राष्ट्र नहीं, अनेक राष्ट्रकों का समूह है। लेकिन अब अनुभवों के आधार पर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता स्वयंसिद्ध बात है और इसकी चर्चा की जरूरत नहीं है यह बात राष्ट्रीय सहमति का अंग बन गई है। वाम पंथियों की धारणा है कि भारत की प्राचीन संस्कृति केवल दलित, स्त्रियों के शोषण का इतिहास है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों के उत्तराधिकारियों की यह विद्रोही भूमिका रही कि बौद्ध धर्म को छोड़कर अन्य सभी सांस्कृतिक परम्पराएं शोषण व्यवस्था का ही अंग हैं और इसलिए उसका त्याग किया जाना चाहिए। तीस वर्ष पूर्व भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में खुले रूप से गर्व और गौरव से कहना पिछड़ेपन और शोषण व्यवस्था का समर्थन माना जाता था और इसके प्रति तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जब दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत धारावाहिक प्रसारित होने लगे तब लोग आश्चर्यचकित हो गये। परंतु इन दोनों धारावाहिकों को जो अपार लोकप्रियता मिली उसके कारण प्राचीन संस्कृति की ओर देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया। आज वामपंथियों का दृष्टिकोण भले बदला न हो परंतु उसका क्षेत्र जरूर संकुचित हो गया है। आंबेडकरवादी विचारधारा रखनेवाले लोगों में से एक दल विद्रोही भूमिका छोड़कर बाहर निकला है और इस आंदोलन ने जिन सवर्ण जातियों को ‘सामाजिक विषमता के लिये जिम्मेदार’ ठहरा कर ‘अस्पृश्य’ करार दिया था, अब वे उनसे भी संवाद साधने की तैयारी में हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने वालों का एक व्यापक मंच तैयार हो गया है। परंतु इसके साथ ही राष्ट्रहित और समाजहित के लिये सांस्कृतिक धरोहर का उपयोग करने की जगह अपने संकुचित राजनैतिक या अन्य लाभ के लिये उसका उपयोग करने वालों की संख्या भी उल्लेखनीय दृष्टि से बढ़ रही है और वह सामाजिक सुसंवाद को ध्वस्त करने वाला प्रमुख घटक बनने का प्रयास कर रहा है।

समाजवाद और साम्यवाद ने आर्थिक प्रश्नों को केन्द्रस्थान में रखकर व्यक्ति और समाज का विचार किया था। उसमें भी संपत्ति के निर्माण के स्थान पर उसके वितरण पर अधिक जोर दिया गया। इसके लिये प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना ही उनका रामबाण उपाय रहा। इस अंधाधुंध राष्ट्रीयकरण पर जब श्रीगुरुजी ने टिप्पणी की तब संघ को ‘पूंजीवादियों का एजेंट’ करार दिया गया। आखिरकार भारत की दीवालिया हो चुकी अर्थव्यवस्था से बाहर निकालने के लिये उसे दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना पड़ा। रूस और चीन के भुलावे में आकर महाराष्ट्र में तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष उत्तमराव पाटिल के नेतृत्व में चलाया गया सहकारिता आंदोलन भी विफल रहा। आज उन दोनों देशों में भी सहकारिता का त्याग करके निजीकरण स्थिर हो चुका है और संपत्ति के वितरण के साथ ही निर्माण का भी महत्व है इसका अनुभव हो रहा है।

राजनीति की स्वत: की एक संस्कृति होती है, फिर भी स्वतंत्रता पूर्व के काल में उसे जो त्याग का स्थान प्राप्त था, उसमें जो उदात्त भाव थे, उसका स्वतंत्रता के बाद के काल में लोप हो गया। उसके कारण देश की राजनीतिक संस्कृति का स्तर और भी तेजी से गिरने लगा। कांग्रेस के सत्ताकारण के कारण राजनीति का आदर्शवाद खो गया। विरोधी दलों ने शुरुआत में साधन शुचिता को संभाला परंतु उनके हाथ में सत्ता आते ही वे भी कांग्रेस की राह पर ही चलने लगे। इसके कारण ‘उपयुक्त विकल्प नहीं’ यह राजनीतिक व्यवस्था की समस्या हो गयी है।

डॅा. हेडगेवार संघ की स्थापना के पूर्व कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। संघ की स्थापना के बाद भी कांग्रेस में चल रही गतिविधियों की ओर उनका ध्यान था। सन 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद उन्होंने शाखाओं में कांग्रेस के अभिनंदन का प्रस्ताव मंजूर करने का आदेश दिया था। अपनी सरसंघचालक पद की जिम्मेदारी को कुछ समय के लिये अलग कर सन 1930 के कांग्रेस के जंगल सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया था। इतना होने पर भी प्रारंभ से ही कांग्रेस ने संघ को अपना शत्रु ही माना। खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता कांग्रेस की नीति ही नहीं अपितु एकमात्र सिद्धांत बन गया और जातिवादी मुस्लिमों के तुष्टिकरण के लिये वे राष्ट्रभावना से संस्कारित, अनुशासनबद्ध और संगठित युवा शक्ति का तिरस्कार करते थे। दूसरी ओर हिंदू महासभा के नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। महाराष्ट्र के अनेक संघचालक हिंदू महासभा के सक्रिय नेता थे। संघ हिंदू महासभा का स्वयंसेवक दल बने ऐसी उनकी अपेक्षा थी। परंतु पहले डॉ. हेडगेवार ने और बाद में श्रीगुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। हिंदू संगठन और उसके आधार पर भारत की स्वतंत्रता यही संघ का लक्ष्य रहा। परंतु दूसरे महायुद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की घटनाएं तेजी से घटने लगीं और अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्रता देनी पड़ी। सभी घटनाएं इतनी तेजी से हो रही थीं कि उन घटनाओं को संघ अपनी अपेक्षा के अनुरूप मोड़ नहीं दे सका।

स्वतंत्रता के बाद संघ और राजनीति के संबंधों में चार महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान ही भारत का विभाजन हो गया। इसके कारण निर्वासितों की समस्या खड़ी हो गयी। इस समस्या को संघ ने जिस अनुशासनबद्ध तरीके से संभाला उसके कारण संघ की लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी परंतु कांग्रेस ने गांधी हत्या का उपयोग करके संघ को उखाड़ फेंकने का निर्णय किया। इस परिस्थिति के दबाव का उपयोग करते हुए संघ को कांग्रेस में खींचने का पटेल गुट का विचार था। संघ पर प्रतिबंध हटने के कारण पं. नेहरू जब विदेश गये तो उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव करके संघ को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया। अगर गांधी हत्या में सचमुच संघ का हाथ होता तो अपने पिता के प्रति की गयी यह कांग्रेस की सबसे बड़ी कृतघ्नता होती। परंतु इस हत्या में संघ का हाथ नहीं है इसकी कल्पना पटेल और नेहरू दोनों गुटों को थी। संघ को कांग्रेस में लाकर अपने गुट को मजबूत बनाने का पटेल गुट का प्रयास था और संघ को खत्म करने का नेहरू गुट का प्रयास था। अत: इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ है यह सुनते ही गुस्से से भरे पं. नेहरू ने विदेश से आकर कांग्रेस को वह प्रस्ताव रद्द करने के लिये बाध्य किया।

स्वतंत्रता के पूर्व काल में भारत को स्वतंत्र करने का स्वयंसेवकों का उद्देश्य सभी की समझ में आ रहा था। भारत स्वतंत्र होने के बाद संघ का मुख्य उद्देश्य क्या और किस माध्यम से हो यह प्रश्न आना ही था। परंतु विभाजन के बाद निर्वासितों की जो विकराल समस्या सामने आयी उसके कारण संघ की संपूर्ण यंत्रणा इस कार्य में लग गयी और यह प्रश्न पीछे रह गया। परंतु संघ से प्रतिबंध हटने के बाद यह प्रश्न फिर सामने आ गया। कुछ लोगों का आग्रह था कि संघ एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करें, तो कुछ लोगों का आग्रह था कि संघ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विविध सेवा कार्य अपने हाथ में लें। श्रीगुरुजी ने इन दोनों ही आग्रहों को अस्वीकार कर दिया। संघ राजनीति में भी नहीं जायेगा और सामाजिक कार्य भी नहीं करेगा। वह व्यक्ति निर्माण का अपना काम शुरू रखेगा। यह काम स्वतंत्र होगा। इस काम से निर्मित व्यक्ति समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, ऐसी कल्पना उन्होंने सामने रखी। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से संघ दैनंदिन सामाजिक प्रश्नों से दूर भी नहीं रह सका। इसके कारण राजनीति में काम करनेवाले भारतीय जनसंघ सहित अनेकानेक संगठनों का निर्माण किया गया। संघ शाखा से विकसित हुए संघ-मानस का जीवन के विविध क्षेत्रों से संवाद शुरू हो गया।

संघ और राजनीति के संबंध का दूसरा पड़ाव आपातकाल का है। नेहरू के काल में कांग्रेस के द्वारा संघ को खत्म करने के सारे प्रयासों के बाद भी संघ बढता रहा। पं. नेहरू के काल में ही 1962 की पराजय के बाद 26 जनवरी के संचलन में संघ को निमंत्रित करके सरकार को संघ का लोहा मानना पड़ा। 1965 के पाकिस्तान के आक्रमण के समय हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने श्रीगुरुजी को सांगली से विशेष रूप से बुलाया था। सन 1967 के चुनावों में जनसंघ को अनेक राज्यों में अच्छी सफलता मिली। कुछ राज्यों में जनसंघ को सत्ता में शामिल होने का मौका भी मिला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद भी मिला। पं. नेहरू की तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी संघ को अपना पहले क्रमांक का शत्रु मानती थी। इसलिये उन्होंने धारणा बना ली कि उनके प्रति बढ़ते असंतोष के लिए संघ ही जिम्मेदार है और 1975 में देश पर आपातकाल लादकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया।

जनमानस में यह प्रतिमा थी कि संघ तानाशाही पद्धति से चलनेवाला और तानाशाही पद्धति को बढ़ावा देनेवाला संगठन है। संघ में भी लोकतंत्र और उसके द्वारा निर्मित संस्कृति की अपेक्षा उसके इतिहास और परंपरा की ही अधिक चर्चा होती थी। परंतु इंदिरा-कृपा से सभी विरोधी दलों और संघ को एकसाथ एक ही संघर्ष में धकेला गया और परिणामस्वरूप गांधी हत्या के बाद की संघ के प्रति राजनीतिक अस्पृश्यता कम हो गयी। संघ केवल उच्चवर्णियों द्वारा उच्चवर्णियों के वर्चस्व के लिये स्थापित किया गया, तानाशाही को बढ़ावा देनेवाला संगठन है यह प्रतिमा तथ्यहीन है, यह बात अब तक इस मुद्दे पर संघ का विरोध करनेवाले नेताओं के ध्यान में आ गई थी। संघ के कार्यकर्ताओं को भी अन्य विचारधाराओं के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। अन्य संगठनों को संघ की संगठन कुशलता का ज्ञान हुआ। जनता पार्टी का संगठन, चुनावों में प्रत्यक्ष सहभाग और उसके कारण हुए सत्ता परिवर्तन के कारण संघ कार्यकर्ताओं को लोगों की सुप्त शक्ति का अनुभव हुआ। गांधी हत्या के बाद लगे प्रतिबंध के बाद संघ बच गया परंतु तीस वर्ष के पूर्व ही लगे प्रतिबंध के कारण सरकार को जाना पड़ा और संघ विजयी हुआ।

सन 1980 से 90 का दशक संघ की राजनीतिक और सामाजिक क्रियाशीलता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा। सन 1980 में मीनाक्षीपुरम में दलित हिंदुओं ने सामूहिक रूप से मुस्लिम धर्म में प्रवेश किया। हिंदू समाज में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इसी कालखंड में कश्मीर में सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काकर हिंदुओं को विस्थापित किया गया। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इस ओर दुर्बल होकर देखते रहे। इसी काल में 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो नामक तलाक पीड़ित महिला को जीवन निर्वाह भत्ता का अधिकार देकर न्यायालय ने शरियत में हस्तक्षेप किया इस कारण जातिवादी मुसलमान नेताओं ने न्यायालय के विरुद्ध मुस्लिम समाज की भावनाएं भड़काने के प्रयास शुरू किये। इन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उनके सामने घुटने टेक कर संसद ने तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के लिये अलग कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया जीवन निर्वाह भत्ते का उनका हक रद्द कर दिया। इस कारण समान नागरिक अधिकार की मांग जोर पकड़ने लगी। हिंदू समाज में इन सभी की तीव्र प्रतिक्रिया होने लगी। संघ प्रेरित संस्थाओं ने इस प्रतिक्रिया का नेतृत्व किया। श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के रूप में यह प्रतिक्रिया उभरी। इस आंदोलन ने देश का राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। सन 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा तब संघ अकेला था। प्रतिबंध हटने के 25 साल बाद तक संघ और संघ प्रेरित संस्थाओं को विविध स्तर पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। सन 1975 के आपातकाल में जब संघ पर प्रतिबंध लगा तब सहयोगी राजनीतिक दलों की मदद से प्रतिबंध लगानेवाली सत्ता को संघ पराजित कर सका और उसके बाद संघ प्रेरित संस्थाओं की इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि केवल पांच वर्ष में ही देश की सभी व्यवस्थाओं के विरोध को टक्कर देते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें आ गयी। बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद संघ पर जो प्रतिबंध लगा उसका परिणाम भाजपा के सत्तासीन होने के रूप में हुआ।

***

स्वतंत्रता के बाद पिछले 65 वर्षों में विभिन्न कारणों से देश पर कांग्रेस की सत्ता थी या राजनीतिक प्रभाव था। आज कांग्रेस की, कम से कम नेहरू परिवार की नेतृत्व करने की क्षमता समाप्त हो गयी है। इस पार्श्वभूमि में देशभर में एक ही नेता की चर्चा होती है। उस नेता के व्यक्तित्व का विकास हुआ है संघ के दर्शन और कार्यपद्धति से। श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन के पहले भाजपा इस बात की प्रतीक्षा करती थी कि अपने मित्र के रूप में कौन साथ आयेगा। इस आंदोलन के बाद भाजपा सत्ता में आयी परंतु उसके लिये सहयोगी दलों को मान्य हो ऐसा नेता भाजपा को देना पड़ा। सौभाग्य से पार्टी के प्रारंभ से कार्यकर्ताओं में सर्वमान्य अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रेरक और परिपक्व नेतृत्व भाजपा के पास था। परंतु अब मित्रों के खोने का जोखिम उठाकर भी हम अपना नेता चुनेंगे, जिसे साथ आना है आये इस आत्मविश्वास के साथ भाजपा ने अपना नेता चुना है। अब विविध दल भाजपा के साथ जाने की उत्सुकता दिखा रहे हैं। यह एक नये युग का प्रारंभ है।

एक व्यक्ति का नेतृत्व बदलने से देश नहीं बदलता यह जैसे सही है, वैसे ही यह भी सही है कि जिस प्रक्रिया से यह नेता उस स्थान तक पहुंचा वह प्रक्रिया देश में प्रस्थापित विचारशैली, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में मूलगामी मंथन करनेवाली है। आजतक हुआ यह मंथन नये युग को जन्म देने वाला है। उसका अर्थ समझने के लिये उसके दर्शन को समझना पड़ेगा।

कांग्रेस और संघ देश को बुनियाद मानकर काम करनेवाली दो प्रमुख विचारधाराएं हैं फिर भी उनका प्रवास अलग-अलग मार्ग से हुआ है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय लोगों के असंतोष को मुखर करनेवाले किसी मंच के निर्माण की आवश्यकता महसूस होने पर सन 1885 में थिओसाफिकल सोसायटी के एलन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, दिनशा वाच्छा, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, डॉ. महादेव गोविंद रानडे आदि ने एक साथ आकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। साल में एक बार देशभर के उच्चशिक्षित व उच्चभ्रू लोग साथ आयें और देश की परिस्थिति पर विचार करें और ब्रिटिश सरकार को कुछ सुझाव दें और फिर एक साल के बाद मिलें ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ में चलता था। प्रारंभ से ही कांग्रेस देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करनेवाला संगठन बने इस हेतु कांग्रेस में मुसलमानों के प्रतिनिधि भी शामिल हों यह विशेष प्रयास किया गया। हालांकि कुछ अपवादों को छोड़कर इसमें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस का रूप हर साल एकत्रित होकर सरकार को अनुरोध-पत्र देने वाली संस्था से बदल कर भारतीय जनता की ओर से लड़नेवाले, लोगों को उनके हक की जानकारी देकर उस आधार पर जनआंदोलन करनेवाले संगठन में परिवर्तित करने के लिये लोकमान्य तिलक, बिपिनचंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट आदि ने प्रयत्न किये और कांग्रेस का स्वरूप पलट दिया। स्वतंत्रता का यह नारा बना कि जिस तरह अपने प्रतिनिधि चुनकर उनके द्वारा सरकारी कामकाज चलाने का हक ब्रिटिश जनता को है उसी तरह का हक भारतीय जनता को भी मिलना चाहिये। धीरे-धीरे कांग्रेस भारतीय जनता की स्वतंत्रता से संबंधित आकांक्षाओं का प्रतीक बन गयी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को संगठनात्मक और दार्शनिक अर्थ प्रदान किया। कांग्रेस सोचती थी कि जिस तरह इंगलैंड में अंग्रेज लोग पार्लमेंट में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वे ही शासन करते हैं, उसी तरह भारतीय भी लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजें और उनके द्वारा शासन हो। इस कारण भारत को चरण-दर-चरण जो स्वतंत्रता मिली वह ब्रिटिश संविधान के अनुसार मिली। इस स्वतंत्रता को सही मायने में स्वतंत्रता मानने को महात्मा गांधी तैयार नहीं थे। पश्चिमी संविधानात्मक लोकतंत्र के खाके पर ही उनकी मूलभूत आपत्ति थी।

भारत ने भले ही अपना लोकतंत्र मुख्य रूप से ब्रिटिश संविधान के अनुसार बनाया था परंतु ब्रिटिश संविधान भी यूरोप में जो ‘रेनेसान्स’ हुआ और उसमें से जो तत्व सामने आये उस आधार पर बना था। यूरोपीय ‘रेनेसान्स’ को ग्रीक विचारों से दार्शनिक आधार मिला था। शासन और प्रजाजन तथा प्रजाजन परस्पर जिस करार से बंधे होते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों के अधिकार केंद्र में रखकर लोग और शासन संस्था का परस्पर संबंध तय किया जाता है। यह तय करते समय लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही सरकार, उस सरकार की नीतियों पर अमल करने के लिये निर्माण की गयी प्रशासन व्यवस्था, सरकार और प्रशासन व्यवस्था लोगों का हित ध्यान में रख कर काम कर रहे हैं या नहीं इसका ध्यान रखने वाले प्रसार माध्यम और इन सभी के काम संविधान के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं इस पर नियंत्रण करने के लिये बनाई गयी न्याय व्यवस्था इस तरह लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थात्मक संरचना जो इंगलैंड या यूरोप में विकसित हुई थी वही भारत में आई। इस संरचना को ठीक तरह से चलाने के लिये संविधानात्मक नैतिकता निर्माण होना आवश्यक था। यूरोप या इंग्लैंड में लोकतंत्र के विकास के साथ वह निर्माण हुई थी। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान समिति के सामने इसकी चर्चा की थी परंतु भारत में वैसी परंपरा ही निर्माण नहीं हो सकी। इसलिये आज के राजनीतिक जीवन में नैतिकता का महासंकट खड़ा हो गया है। अत: राजकीय परिवर्तन के लिये नैतिक ऊर्जा कहां से लायी जाए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया।

परिवर्तन के लिये आवश्यक नैतिक ऊर्जा किसी तत्वज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। मार्क्सवाद, समाजवाद जैसे कुछ ऐहिक तत्वज्ञानों ने स्वतंत्रता पश्चात के काल में इस प्रकार की ऊर्जा देने का प्रयत्न किया था। पर अब ये विचारधाराएं क्षीण हो गईं हैं। समाजवाद का नाम लेने वाले अब जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और मार्क्सवाद की उसके ही घर में पराजय हो चुकी है। अत: परिवर्तन की ऊर्जा के लिये राजनीति के बाहर के केन्द्र पर ही निर्भर रहना होगा और ठीक इसी जगह संघ को मुख्य भूमिका निभानी होगी।

यह नैतिक ऊर्जा कैसे निर्माण होगी इस संबंध में कई नेताओं ने मूलभूत विचार किया है परंतु जिसके विचार पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर के देशव्यापी आंदोलन हुए, वे तीन विचारधाराएं हैं, महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर और संघ। महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर और संघ तीनों ने यह समान प्रतिपादन किया है कि केवल संविधानात्मक मूल्य या भौतिकवादी तत्वज्ञान भारत में नैतिक मूल्यों का आधार नहीं बना पायेंगे। इन आइए, तीनों प्रतिपादनों का क्रम से विचार करते हैं।

महात्मा गांधी ने ‘ग्राम स्वराज’ नामक ग्रंथ में स्वराज्य से संबंधित अपनी संकल्पना स्पष्ट की है। उनके अनुसार, “भारत की अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही थी वह केवल राजनैतिक स्वतंत्रता के लिये थी। केवल राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके ब्रिटिशों जैसा लोकतंत्र भारत में आने से स्वराज्य नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता एक नकारात्मक संकल्पना है। वह बंधन मुक्त और संयम विरहित व्यक्तिगत जीवन की ओर संकेत करती है। स्वराज्य ‘पवित्र’ व ‘वैदिक’ विचारधारा है और ‘स्वयंशासन’ व ‘स्वनुशासन’ उस विचार का मूल है। केवल ग्रंथाधारित, शब्दाधारित अथवा आप्ताधारित शास्त्र चर्चा से स्वयं अनुशासन की कल्पना नहीं आती, बल्कि आत्मप्रत्यय व आत्मानुभूति से उसका अनुभव होता है। इस आत्मानुभूति के लिए सत्य की खोज का आग्रह रखना होता है। सारे विश्व में एक ही चैतन्यत्व भरा है फिर भी विश्व में भले ही अनेक प्रकार के भेद, विषमता, द्वैत, द्वंद्व दिखाई दें, परंतु उसके आगे जाकर एकात्म व समग्र चैतन्य का बोध करा लेना ही सत्य की खोज है। इसीके साथ सत्य के अभाव से भेद, विषमता, द्वैत को अपनाना ही हिंसात्मकता है। इस कल्पना से बाहर आना यानि अहिंसा। इसलिए सत्य की प्राप्ति से ही अहिंसा साध्य होती है। जीवन भर सत्य की खोज करते हुए जो अहिंसानिष्ठ जीवन जीता है, उसे तलवार अथवा अर्थशक्ति से श्रेष्ठ मानने वाली हमारी संस्कृति है।” गांधीजी आगे कहते हैं, “हिंदुस्थान ने जो सभ्यता प्रदर्शित की, उसका कोई सानी नहीं है ऐसा मैं मानता हूं… रोम ध्वस्त हो गया, ग्रीस का केवल नाम ही रह गया, मिस्र की राजशाही नष्ट हुई, जापान पश्चिम के पंजे में आ गया, चीन का कुछ कह नहीं सकते; लेकिन गिरते-उठते ही क्यों न हो परंतु हिंदुस्थान की बुनियाद अब भी मजबूत है।”

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए किस तरह जीवनव्रती निर्माण होने चाहिए, इसे स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी कहते हैं,

“आसपास के लोग दुःख भोग रहे हैं और किसी एकाध को मोक्ष मिलता है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरी यह श्रद्धा है कि किसी एक का आध्यात्मिक विकास भी पूरी दुनिया के विकास के लिए सहायक होता है और एक की अवनति दुनिया के अधःपतन का कारण बनती है। इसी तरह आध्यात्म का नियम केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं होता। वह रोजमर्रे के जीवन के सामान्य व्यवहारों में प्रतिबिंबित होता है। फलस्वरूप उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से परिणाम होता है।”

भक्ति मार्ग के जरिए आध्यात्मिक अधिष्ठान पर सामाजिक कर्म चेतना जागृत करने की महात्मा गांधी की भूमिका थी। आज कांग्रेस उस विरासत से अनेक मील दूर चली गई है और किसी भी गांधीवादी नेता में उसे मूल मार्ग पर लाने की शक्ति नहीं है।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान में सामाजिक समता को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के लिए संविधात्मक प्रावधान पर्याप्त नहीं है, इसकी उन्हें कल्पना थी। इसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की जरूरत महसूस की। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने स्पष्ट किया है, “जीवन दुखकारक है, यह मार्क्स व बुद्ध दोनों मानते हैं। मार्क्स की राय में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण से यह दुःख निर्माण हुआ है। इसीलिए क्रांति कर हिंसात्मक मार्ग से सभी निजी सम्पदा नष्ट करना यह उपाय है। लेकिन, इस मार्ग को अत्याचारी कह कर बुद्ध ने नैतिक शिक्षा व स्नेह से लोगों के मन बदलने पर बल दिया है। यह मार्ग मंद गति का व दीर्घावधि का होने पर भी उसी मार्ग में सुरक्षितता है।”

“बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का मन बदले बिना दुनिया में सुधार व उन्नति नहीं हो सकेगी।” इसे स्पष्ट करते हुए डॉ. आंबेडकर आगे कहते हैं कि भय दिखाकर कोई भी विचारधारा जड़ें नहीं जमा सकती। बौद्ध दर्शन और विचारधारा को कुछ अंश में भी हम आत्मसात कर सके तो करुणा, न्याय व सद्भावना के जरिए परिवर्तन कराया जा सकता है।

महात्मा गांधी हो या डॉ. आंबेडकर- दोनों आधुनिक काल में भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्यक्ति परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते थे। उनकी धारणा थी कि व्यक्ति परिवर्तन में हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उनके स्रोत केवल अलग-अलग थे। संघ की इसके प्रति जो भूमिका है उसकी अब चर्चा करें।

संघ की स्थापना डॉ. हेडगेवार की प्रेरणा और प्रतिभा की देन है। विदेशी सत्ता के कारण पराजित मानसिकता में पहुंचे समाज में शौर्य, धैर्य व आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए संघ की कार्य प्रणाली फौजी किस्म की हो फिर भी उससे उत्पन्न होने वाली मानसिकता के पीछे आध्यात्मिक भूमिका है। देश स्वतंत्र होने के पूर्व देश में स्वतंत्रता संग्राम का भावुक वातावरण था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद श्रीगुरुजी ने जब संघ केवल व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा यह संघ की भूमिका स्पष्ट की तब उसे न समझने के कारण अनेक गलतफहतियां पैदा हुईं। संघ ने समाज परिवर्तन की जो बुनियादी और सर्वांगीण भूमिका ली थी, उसे न समझने के कारण ये गलतफहमियां उत्पन्न हुईं। ‘संघ केवल व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा, अन्य कोई कार्य नहीं करेगा, फिर भी संघ को अपेक्षित परिवर्तन होगा’ इसका अर्थ अनेक लोगों को समझना कठिन हो गया। भूमिका यह थी कि संघ प्रेरणा से निर्माण होने वाले व्यक्ति अपने-अपने प्रभाव से समाज में परिवर्तन कराएगा। लेकिन इतने दीर्घ काल तक रुकने के लिए लोग तैयार नहीं होते।‘संघ को हिंदू समाज का आंतरिक संगठन नहीं, अपितु हिंदू समाज का संगठन करना है, संघ का परिवर्तन का दृष्टिकोण राजनीतिक न होकर समग्र है।’ यह बात संघ ने स्पष्ट की और संगठन के रूप में समय के साथ संघ ने अनेक उपक्रम हाथ में लिए, संघप्रेरित संस्थाओं ने हिंदू समाज के अंतर्गत स्पर्धात्मक लगने वाली संस्थाएं खड़ी कीं व अनेक राजनीतिक परिवर्तनों में सहभागी बना। फिर भी संघ का दृष्टिकोण समग्र ही रहा। क्योंकि एक ही समय अनेक स्तरों पर विचार करने की क्षमता केवल हिंदू दृष्टिकोण से ही आ सकती है।

महात्मा गांधी ने विश्व चैतन्य की खोज को ही सत्य की खोज निरूपित किया। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बौद्ध दर्शन को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। संघ का अधिष्ठान आध्यात्मिक होते हुए भी संघ के बौद्धिक वर्गों में आत्मा, परमात्मा, विश्व चैतन्य की चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है केवल राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की। क्योंकि संघ ने राष्ट्रवाद को हितसंबंधों के समुच्चय के रूप में नहीं, विश्व चैतन्य के आविष्कार के रूप में देखा है। राष्ट्र क्या है? इसे अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। लेकिन इनमें उस राष्ट्र का व्यक्तित्व प्रकट नहीं होता। जो प्रभावशाली राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों में जो आत्मतत्व होता है, वह उस राष्ट्र की आंतरिक ऊर्जा को सदैव प्रज्वलित रखता है। उस ऊर्जा का अनुभव होने पर व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। किसी व्यक्ति में परिवर्तन आने पर वही व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम बनता है। लोकमान्य तिलक ने गीता पर लिखी टीका ‘गीतारहस्य’ में निष्काम कर्मयोग से मोक्ष प्राप्ति किस तरह हो सकती है इसका सैद्धांतिक विवेचन किया है। यही निष्काम कर्मयोग राष्ट्र समर्पित कर्मयोग के रूप में डॉक्टरजी ने संघ की कार्य प्रणाली में लाया और उसी आधार पर संघ की रचना की। इसीलिए संघ की कार्य प्रणाली में ही मोक्ष साधना की आध्यात्मिकता अंतर्भूत है। संघ ने इसके लिए कोई पृथक आचार धर्म नहीं बताया। लेकिन यह मोक्ष साधना सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं। फलस्वरूप सामान्य कार्यकर्ताओं ने भी विविध संस्थाओं का संजाल निर्माण किया, जिससे पता चलता है कि सामान्य कार्यकर्ताओं में भी इस राष्ट्र समर्पित मानसिकता ने जीवनविषयक ऊर्जा निर्माण की है। विभिन्न संस्थाओं का यह संजाल ही अपने तईं अपने-अपने क्षेत्रों में परिवर्तन का कार्य कर रहा है।

आत्मा व ब्रह्म को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है और उसका ज्ञान साक्षात्कार के कारण ही संभव होता है, यह हमारी आध्यात्मिक विवेचना में कहा गया है। उसका ज्ञान होना, उसमें से उसे ‘होने’ का अनुभव लेना व उससे निर्मित स्वकर्म का आनंद लेना ब्रह्मरूप के लक्षण बताए गए हैं। संघ मानस इस अनुभूति से बना है। संघकार्य के रूप में कार्यकर्ता जो काम हाथ में लेता है, उससे राष्ट्र भक्ति विश्व चैतन्य की ओर समूह रूप से ले जाने का महामार्ग है इसकी उसे अनुभूति होने से उसके समक्ष समस्याओं के चाहें जितने पहाड़ खड़े हों वह दबता नहीं है, न डरता है, वे उसे चुनौतीपूर्ण लगती हैं। उस पर मात करने का आत्मविश्वास उसमें आता है। नरेंद्र मोदी के इसी आत्मविश्वास प्रदर्शन के कारण स्वयंसेवकों के मन की तार छेड़ी गई है।

डॉ. हेडगेवार के व्यक्तिगत साक्षात्कार से आरंभ यह यात्रा सम्पूर्ण राष्ट्रजीवन को अपनी कक्षा में लेने की दहलीज पर खड़ी है। उसे रोकने की शक्ति किसी में बची है ऐसा नहीं लगता। इस प्रक्रिया में अनेक दिक्कतें आएंगी, उलट-फेर होंगे, लेकिन अब दिशा स्पष्ट हो चुकी है।

आज राजनीति सर्वांगीण व सर्वव्यापी हो गई है। इसीलिए सभी सामाजिक दोषों का स्रोत भी वही है। कांग्रेस ने अपनी सत्ता के लिए महात्मा गांधी की विरासत कब से छोड़ दी है और नेहरू घराने का पल्लू पकड़े रखा है। उस घराने की नेतृत्व शक्ति भी अब चुक गई है। डॉ. आंबेडकर के उत्तराधिकारियों ने बुद्ध दर्शन और विचारधारा का व्यक्ति परिवर्तन का हिस्सा टाल कर केवल सत्ता की राजनीति व सत्ता में सहभाग तक अपने को सीमित कर दिया है। परम्परा व परिवर्तन का समन्वय करने वाली संघ ही एक राष्ट्रव्यापी संगठन बचा है। इसलिए उस पर आने वाले समय में सभी का ध्यान लगा रहेगा।

वर्तमान राजनीतिक संस्कृति के प्रति लोगों के मन में तिरस्कार है, लेकिन उन्हें प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था में उसका उत्तर नहीं मिलता। वैसा वह तुरंत मिलेगा भी नहीं। फिर भी उपलब्ध विकल्पों में सब से अच्छा विकल्प खोज कर उसके साथ सामाजिक शक्ति खड़ी करना व अधिक अच्छे विकल्प की खोज जारी रखना यही इसका उत्तर है। यह प्रक्रिया बोरियतभरी व दीर्घकालीन लगने पर भी आज उसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि ऐसा परिवर्तन तेजी से हो जाता है। क्या वह समय आ गया है? इसका उत्तर तो भविष्य ही दे सकता है।

—————