लोकतंत्र का शिखर तलहटी को थोड़ा-थोड़ी सरकाता रहता है। न बर्फ खिसके, न वोट बैंक। परिवार उठता चला जाए। साधारण सीं झोंपड़ी से निकलकर हजारों करोड़ की मिलकियत कैसे बन जाती है! पर चेहरे पर जनवाद लहलहाता है।

युग बदल जाता है, मगर अवशेष रह-रहकर सुलगते रहते हैं। पेड़ काट दिया जाता है, पर बची-खुची जड़ें रह-रहकर अंकुर फुटाती रहती हैं। पद चला जाता है, पर पद की नशीली स्मृतियाम फिर पदासीन होने के पेंच लड़ाती हैं। राजतंत्र विदा हो जाता है, मगर लोकतंत्र में उसके चिपकू एक्जिमाई रंग पीछा नहीं छोड़ते। लोकतंत्र में सारी करिश्माई और लोकतांत्रिक बतौलेबाजी के बावजूद भीतर की किलेबन्दी एकशाही की बनी रहती है। सारे प्यादे , हाथी घोड़े, ऊंट और वजीर शतरंजी चालों को समझते हैं, पर चलते तो एकशाही की नजरों को भांपकर। यही कि एकशाही की बदौलत जो मिला है, उसे ही सवांरते बढ़ाते रहें। और लोकतंत्र की एकशाही भी विरोधी पाले के खतरों को जितना भांपती है, उतनी ही पाले के भीतर पाला खड़ा कर देने वाले खतरों को।

मसलन हर पार्टी का चेहरा-मोहरा लोकतंत्रवादी। चुनाव और उसके दिखाऊ दांव-पेंच। कोई हिम्मत कर जाए एकशाही के विरोध में खड़े होने की, तो पीढ़ियों तक संदेहों की छींक आती रहती है। लोग उसके चेहरे की इबारत को ही बिल्लौरी कांच से परखते हैं। चेहरे और जबान पर जनता ही उगी और बोलती नजर आती है मगर एकशाही को पार्टी मुखिया और जनता को वोट में तब्दील करता हुए। सारे अधिकार जनतावादी मगर अपनी मुट्ठी में समाते हुए। जय जयकार जनता की मगर एकाधिकार अपना।

इस बार जब चुनावी चौपाल बिछी तो सारे प्यादे – ओहदे इकट्ठे हुए। कइयों के मन में रोष भी, बदलाव की हूक भी मगर घंटी कौन बांधे-बजाए। एकशाही की नजरों में भी जादू होता है। जनता और पार्टी को लगता है कि उनके लिए ही शिखर की नजरें बिछी हैं। आम आदमी के लिए तड़प रही हैं। मगर एकशाही नजरें उसमें खो नहीं जातीं, खतरों और दावेदारियों को भांपती है।

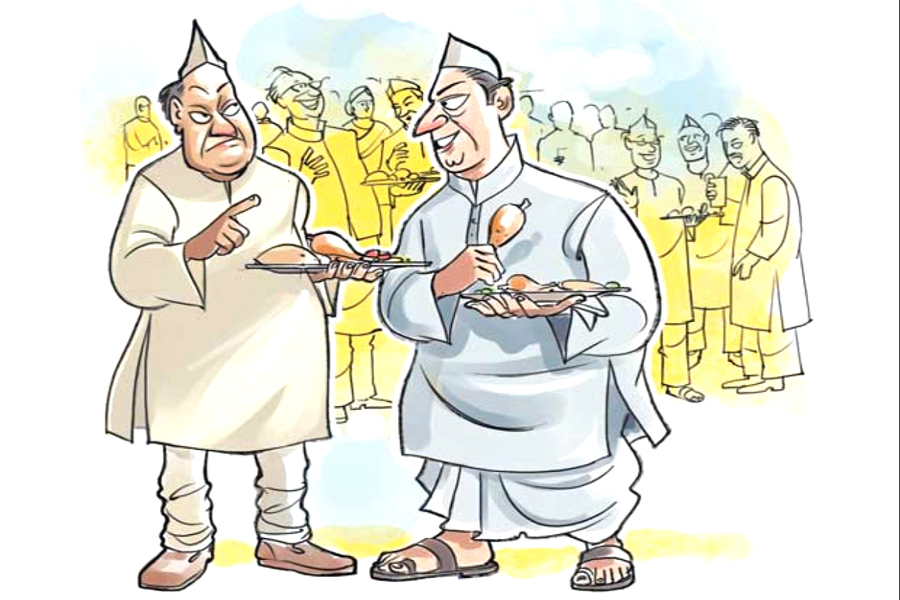

बाहर पार्टी के शीर्ष खड़ौतीलाल हिमातिया के जिंदाबादी नारे चल रहे थे और भीतर में पार्टी के पदाधिकार के चयन या उम्मीदवारी की प्रक्रिया। कुछ खास लोगों को हिदायत थी। कोई नाम प्रस्तावित करे उसके पहले ही चाचा हिमातिया, भाई हिमातिया और परिवार के लोगों के नाम पार्टी के खास पदों पर। चुनावी जंग में जीत जाएं तो पारिवारिक किलेबंदी। कुछ पदो पर और भी, मगर ये हिमातिया रंगत के हों। एकसुर में बोलें और चुनावी टिकटों में परिवारवाद के जुमलों से आतंकित न हों। यों भी पालकी ढोने वालों की क्या कमी है। फिर भी खतरे और पारिवारिक दरारों में सत्ता हथियाने के कारनामों पर चौकस नजर। अलबत्ता ये लोकतांत्रिक खेल शाकाहारी होते हैं, राजशाही-बादशाही से कोसों दूर। लोग कोसते रहें हिमातिया परिवारवाद को मगर जमें हुए हिमशिखर को कोई सैंध न लगा पाए। यों एकशाही के भी अपने पेंच होते हैं। जरा सी ढुड्डी या चोंच बाहर निकलते देखी, तो सुलटाने के पैंच। जनता को थोड़ा थोड़ा देते रहो। वे मुफ्तिया राग में मगन! और ये सत्ता के गगन। अपनी एकशाही के लिए गणित के गुणा-भाग, जोड़-तोड़। चेहरा जनवादी, अंकुश सत्तावादी।

लोकतंत्र का शिखर तलहटी को थोड़ा-थोड़ी सरकाता रहता है। न बर्फ खिसके, न वोट बैंक। परिवार उठता चला जाए। साधारण सीं झोंपड़ी से निकलकर हजारों करोड़ की मिलकियत कैसे बन जाती है! पर चेहरे पर जनवाद लहलहाता है। मुफ्त बिजली में जनता खुश। बेरोज़गारों के लिए सपनों का अर्थशास्त्र। चुनावों के पहले घोषणाओं का अंबार। पंचसाला चुनावी उत्सवों का हर पैंच, जो जनता को अपने झंडे के रंग में रंग दे। एकेशाही का सोच पंचसाला होता है, देश के सौ साल का नहीं। ये छोटे-छोटे गाणित दया-माया में उलझाकर रख देते हैं। देश वहीं ठहरा-सा रह जाता है।

एकलवादी चेहरों की किलेबंदी भी खूब होती है। उसके सारे लग्गू-भग्गू, शिखर-परस्ती के मुखड़े बन जाते है, नदी-नालों की तरह सारे जतन सत्ता-समुद्र तक जाते हैं। बेचारी नौकरशाही भी सूरजमुखी की तरह के परिक्रमा करती रह जाती है। बुद्धिजीवी भी उन्हीं के तरानों में अपनी सलामत तस्वीर देखते हैं। कोई देश को शिखर पर बिठाना चाहता है, मगर एकशाही की किलेबंदी उस शिखर पर अपने को ही सरताज बनाए रखने के पेंचों से बाहर निकल नहीं निकल पाती। मासूम जनता बेहद मासूमियत के साथ सत्ताशिखर को देखती है और सत्ता शिखर इन चेहरों को वोट के फलित के रूप में।