प्लास्टिक का कूड़ा भारत ही नहीं विश्व के लिए समस्या बना बैठा है और उससे निजात पाने के लिए विभिन्न कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन अभी माकूल विकल्प मौजूद नहीं है। यदि पर्यावरण को बचाना है तो इस दानव से मुक्ति का मार्ग खोजना ही होगा।

हमारी रोजमर्रा की सामान्य जरूरतों से लेकर आधुनिक तंत्र के सर्वोच्च उपकरणों का हिस्सा बन चुके ‘प्लास्टिक’ का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कारण साफ है। एक नवीन क्रांति से होते हुए हमारी दैनंदिन की सामान्य सी जरूरत बन चुका यह पदार्थ आज महामारी का रूप ले चुका है। आप अपनी आंखों को हल्की सी तकलीफ देते हुए चारों तरफ घुमाने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे ज्यादा प्लास्टिक के बने सामान नजर आएंगे। यहां तक कि डामर की सड़क पर चलते हुए भी नजर घुमाइए, इस लगभग अविनाशी तत्व की अनावश्यक, सहज और अनपेक्षित उपस्थिति का भान कर सकते हैं। उनमें से कुछ आपके भी उपयोग (वास्तव में दुरुपयोग) की निशानियां भी हो सकती हैं। प्लास्टिक का यह दानव हमारी भूमि की उर्वरता को ही नहीं समाप्त कर रहा है बल्कि तमाम जीवनोपयोगी तरल पदार्थों में घुलकर बहुत सारी नई बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया है। पर क्या यह इतना सरल है?

उत्तर ‘नहीं‘ से आगे बढ़कर ‘असंभव‘ तक को छूने की अनाधिकार कोशिश करता दिख रहा है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तमाम संस्थाएं इस दिशा में कोशिश भी करती दिख रही हैं पर ले देकर मामला ‘ढाक के तीन पात’ के आसपास ही खिसक जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उसके पर्यावरणानुकूल विकल्प का है जो पूरी तरह नदारद है। ठोस व सूखे पदार्थों को ढोने में कभी कोई समस्या नहीं आई पर तरल और गीले पदार्थों के समुचित संवहन के लिए प्लास्टिक सबसे बड़ा विकल्प साबित हुआ है। यहां तक कि आप किसी भी रोजमर्रा के सामान बेचने वाली दुकान का रुख कीजिए, ज्यादातर सामान किसी न किसी रूप में प्लास्टिक आवरण से सम्बद्ध दिख जाएंगे।

इसलिए इसका निराकरण अत्यंत कठिन है। पर पूरी तरह असंभव तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनिश्चितता व ढुलमुलपन के आदी हो चुके भारतीयों के बीच इसे पूर्णतया लागू करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगा। सम्बंधित कम्पनियों का आर्थिक स्वार्थ भी आड़े आता है। उदाहरण के तौर पर, केंद्र सरकार 2016 में ही प्लास्टिक बैन से सम्बंधित कानून लेकर आई पर अभी भी प्लास्टिक व्यापारी न्यायालय की शरण में जा रहे हैं।

सरकार ने पूर्ववर्ती प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2011 को दरकिनार कर उनके स्थान पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किए तथा प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दी। सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हर दिन 15,000 टन प्लास्टिक कचरा सृजित होता है, जिसमें से 9,000 टन को एकत्र एवं प्रोसेस किया जाता है, लेकिन 6,000 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र नहीं हो पा रहा है। जो नियम पहले नगर निगम के क्षेत्रों तक ही स्वीकार्य थे, उन्हें अब सभी गांवों तक बढ़ा दिया गया है। स्वचालित केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली निर्धारित की गई है। नए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया जाना समस्त कचरा प्रबंधन नियमों में बदलाव का ही एक हिस्सा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 अधिसूचित किए हैं उनमें यह व्यवस्था की गई है कि बहुपरतीय प्लास्टिक (एमएलटी) का बंद किया जाना अब एमएलपी पर भी लागू है, जो कि गैर-रिसाइक्लेबल अथवा गैर ऊर्जा पुन:प्राप्य या बिना किसी वैकल्पिक उपयोग का होता है।

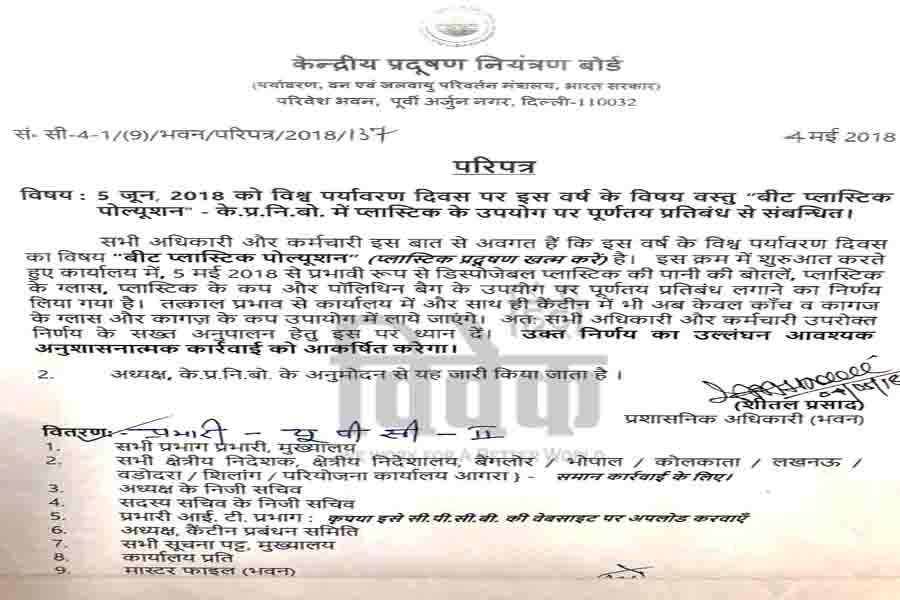

संशोधित नियमों में उत्पादक/आयातक/ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली भी निर्धारित की है। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि पंजीयन का कोई भी तंत्र स्वचालित होना चाहिए और इसमें उत्पादकों, रिसाइकलर्स तथा निर्माताओं के लिए व्यापार करने में आसानी लाने का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्पादक/आयातक/ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली तैयार की जाएगी। उत्पादकों के लिए जहां इस समय दो से अधिक राज्यों में मौजूद एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्धारित की गई है, एक राज्य स्तरीय पंजीकरण छोटे उत्पादकों/ब्रांड मालिकों के लिए निश्चित किया गया है, जो एक या दो राज्यों में संचालित है।

नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्लास्टिक थैलियों और कैरी बैग का निर्माण करने वालों की जिम्मेदारी उसके कचरे को एकत्र करने की भी होगी। इसके लिए सभी उत्पादकों या विदेश से ऐसी सामग्री आयात करने वालों को राज्यों में पंजीकरण कराना होगा। उन्हें अपना कचरा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना होगा। उन्हें इसके लिए शुल्क भी भरना होगा। मकसद यह है कि इन थैलियों की कीमतें बढ़ें और फुटकर विक्रेता भी उपभोक्ता को ये थैलियां देते समय शुल्क वसूलें ताकि लोग इनका इस्तेमाल करना छोड़ें। यदि कोई समारोह का आयोजन करता है तो उस दौरान उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक को संग्रह करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। ऐसा नहीं करने पर आयोजक के खिलाफ पर्यावरण कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

हैरत की बात यह है कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में प्रतिबंधित होने के बावजूद दुनिया भर में पांच सौ बिलियन पॉलीथिन बैग्स का उपयोग होता है। वैज्ञानिकों की मानें तो विश्व में हर मिनट एक लाख पॉलीथिन बैग का उपयोग होता है। वैसे पॉलीथिन व प्लास्टिक के खतरों को कम करने के लिए इन दिनों इटली में खास वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। वहां वैज्ञानिकों ने पानी में घुलने वाला प्लास्टिक बनाया है। यह घुलनशील प्लास्टिक बनाने में चुकंदर के वेस्ट का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के कामयाब होने पर खनिज तेल से बनने वाली प्लास्टिक व पॉलीथिन उपयोग पर दुनिया की निभर्रता काफी कम हो जाएगी। यूरोपीय देशों में चुकंदर से चीनी बनती है। चीनी बनाने के बाद बचा वेस्ट जिसे फेंक दिया जाता था, उसी से यह घुलनशील प्लास्टिक बनाया गया है। वैज्ञानिकों की मानें तो यह प्लास्टिक दस दिन में पूरी तरह घुल जाएगा और पानी पर इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।

किसी भी नियम को लागू करने से ज्यादा आम लोगों द्वारा उसका समुचित पालन अधिक आवश्यक है। प्लास्टिक के मामले में यह भावना और ज्यादा बलवती होने पर ही कोई सार्थक निष्कर्ष निकल सकता है। वर्तमान समय में जिस तरह प्लास्टिक लोगों की आम जरूरत बन चुका है, जीवनशैली से पूरी तरह अलग कर देना काफी दुष्कर होगा। सबसे बड़ी समस्या कैरी बैग की मोटाई को लेकर है। पचास और चालीस माइक्रोन के कैरी बैग के बीच पहचान करना आम आदमी के लिए पूरी तरह असंभव होगा और हमेशा की ही भांति उत्पादक उसका फायदा उठाएंगे। स्काय आई इनोवेशन द्वारा लाया गया विकल्प बेहतर है क्योंकि यह बायो डिग्रेडेबल की बजाय बायो कम्पोस्टेबल है तथा लगभग 6 महीने में पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। बस आवश्यकता है तो उसे कम्पोस्टेबल बनाने के लिए जगह-जगह समुचित इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए जाने की। यदि इस जैविक प्लास्टिक के निष्पादन से बनने वाली खाद रासायनिक खादों की ही तरह कारगर परंतु उनके जितनी हानिकारक नहीं होगी तो हमारी खेती के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प तैयार हो जाएगा।

विडम्बना यह है कि दुनिया में सबसे अधिक पॉलीथिन का उपयोग अपने ही देश में होता है। हिमाचल प्रदेश ने ‘पॉलीथिन हटाओ अभियान’ के तहत बतौर मॉडल अच्छा प्रयोग किया। वहां प्रदेश सरकार ने जब्त पॉलीथिन का उपयोग सड़क निर्माण में किया। भारत सरकार व देश की राज्य सरकारों को चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रयोग को जांच परख और उपयोगिता की कसौटी पर कस कर ‘पॉलीथिन से सड़कें’ बनाने का मॉडल देश में लागू करें। इससे पॉलीथिन से फैलने वाले प्रदूषण की समस्या से छुटकारा मिलेगा और देश को चमकदार सड़कों का बेहतरीन संजाल मिल जाएगा। अतः अब आवश्यकता है कि प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के साथ ही साथ उसके कचरे के वर्तमान पहाड़ का हिमाचल की ही भांति सदुपयोग किया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी को इस महा दानव के भय से मुक्त बनाया जा सके।