यदि हम पर्यावरण की बात करें तो मूलतः तीन चीजें हमारे ध्यान में आती हैं- हवा, पानी और जमीन. अर्थात् इन तीनों को मिलाकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है. इस प्रकार इनमें से किसी एक की समस्या सामने आती है तो वह सिर्फ उस तत्व मात्र की नहीं है बल्कि पूरे विकास चक्र के ठहराव की समस्या बन जाती है; क्योंकि उपरोक्त तीनों में से एक को भी खराब करते हैं तो बाकी दो अपने आप दुष्प्रभावित हो जाते हैं. पर इनमें पानी का मामला ज्यादा संवेदनशील हो जाता है; क्योंकि उसके दूषित होने पर हवा और जमीन पर अति शीघ्र असर पड़ता है. पानी के मामले में एक और समस्या आती है. यदि पानी खराब हो जाता है उसके सब जीव जंतु मर जाते हैं. वह पानी पीने लायक नहीं रहता; और यदि पी भी लें तो अलग-अलग बीमारियां हो जाती हैं. जल के प्रबल संवाहक गुण तथा जीवों के शारीरिक उपयोग के कारण जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान का दायरा भी सर्वाधिक होता है.

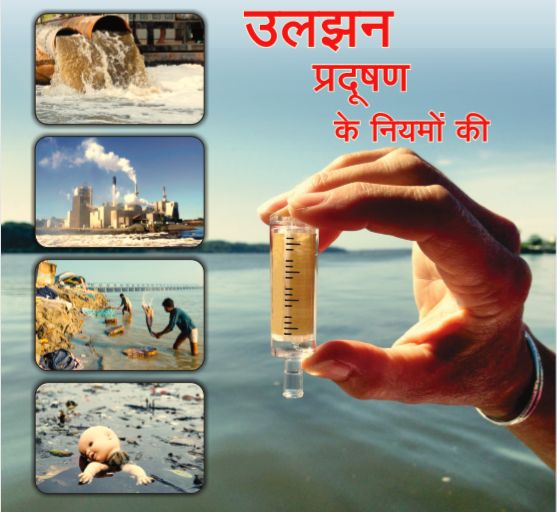

पिछले तीन दशकों से केंद्र सरकार के जल स्वच्छता के नियम आंक़ड़ों के तौर पर तो बहुत अच्छे रहे थे पर ये मानक उस समय अत्यंत प्रासंगिक हो गए जब मोदी सरकार ने ‘स्वच्छ भारत’ और ‘नमामि गंगे’ नामक दो अभियान दिए. साथ ही १९८६ में लाए गए कानून को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें व्यापक संशोधन किए. इसके कारण बहुत ज्यादा सजगता बढ़ी तथा व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को लगा कि देश की स्वच्छता तथा प्रदूषण मुक्ति में अपनी सहभागिता का बढ़-चढ़कर उपयोग करें. पर दो वर्षों के भीतर ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण के बारे में जो नई नियमावली लाई गई है उससे लोगों में दुविधा पैदा हो गई है. उदाहरण के तौर पर पानी में आर्गेनिक की मात्रा (सीओडी) का मानक, जो कि १९८६ में २५० मिग्रा./ली. था, सत्ता में आने के डेढ़ साल के अंदर ही वर्तमान सरकार ने ५० तक कर दिया ताकि औद्योगीकरण की आंधी में पानी में आक्सीजन की मात्रा कम न होने पाए. लेकिन दो सालों के भीतर ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीओडी की मात्रा को अनंत कर दिया. इसका यह असर हुआ कि पानी में अपशिष्ट बहाने की कोई सीमा ही नहीं रही, जिससे जल प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया.

राजीव गांधी ने १९८६ के जो नियम बनाए थे वे उस वक्त तो ठीक थे. वह तीस साल पहले का दौर था. तब उद्योग कम थे. उसमें उन्होंने जो ‘गंगा प्लान – एक और दो’ अभियान चलाये वे विफल हो गए. वर्तमान मानक तो उस सीमा से भी कम हो गए हैं. वास्तव में इस मुद्दे पर सबसे पहला गंभीर प्रयास २००२-२००३ में मनोहर पर्रिकर ने किया. तब गोवा में सीवेज सिस्टम के लिए एक टेंडर निकला था. उस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मानक नहीं थे. उन्होंने पाया कि पुराने मानक पर जो प्लांट लगाए जा रहे थे उनका कुछ परिणाम नहीं मिल रहा था. ५०% प्रदूषण कम करने से प्रदूषण कम नहीं होता. पहली बार उन्होंने ही ऐसे निःसरण प्लांट बनाने की दिशा में कार्य किया जो पर्यावरण के अनुकूल हों. इस प्रकार अच्छे मानक बढ़ाने का श्रेय मनोहर पर्रिकर को है. २००३-४ में उन्होंने भारत में पहला प्लांट लगाया. वह आज भी बहुत अच्छा चल रहा है. उसका प्रभाव अच्छा हुआ क्योंकि प्रदूषण कम हुआ. उससे लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि एक हल मिला. इस हल को सबने अपनाया और उसके कारण जल पर्यावरण का नक्शा बदलने लगा.

इसके बाद जब २०१४ में केंद्र में भाजपा सरकार आई तो उन्होंने देखा कि मौजूदा मानक से दस गुना ज्यादा अच्छा कार्य हो रहा है तो मानक को और बढ़िया किया जाए. उन्होंने ‘प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ में सुझाव दिया. सर्वोच्च न्यायालय भी पहले ही कह चुका था, ‘आपको पैसा भी लगाना चाहिए और टेक्नालाजी जो लेस्टेस्ट है जो सबसे अच्छा मानक है, उसे प्रयोग करना चाहिए.’ न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया था कि, ‘चूंकि ये राइट टू लाइफ (जीने का अधिकार) है तो इसके अंतर्गत आपको करना ही है.’ आगे चलकर वर्तमान सरकार ने २०१५ में १९८६ के बीओडी मानक में उम्दा सुधार किए जो कि एक सार्थक तथा बेहतरीन कदम कहा जा सकता है.

परंतु, अचानक २०१७ में सब-कुछ उलट-पुलट हो गया. १९८६ में बीओडी (पानी में जैविक प्रदूषण का स्तर) ३० मिग्रा./ली. था जिसे प्रधान मंत्री जी की पहल पर १० किया गया था, पर अब एक बार फिर से पुराने स्तर पर धकेल दिया गया है. इसे अपनाने का अर्थ है कि आप एक बार फिर पीछे जा रहे हैं तथा लोगों को प्रदूषण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. यदि हमारे पास तकनीक न होती तो अलग बात थी. पर जबकि ऐसी तकनीकें आ चुकी हैं कि प्रदूषण के स्तर को २०१५ के तय मानक से भी कम किया जा सकता है तो इस तरह उलटफेर करने का क्या अर्थ है?

यदि केंद्रीय सड़क एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरीजी के बयान पर ध्यान दें तो उनका कहना था कि बायोगैस, सीएनजी इत्यादि को अमल में लाने पर ज्यादा पैसा खर्च होगा लेकिन प्रदूषण रोकना ज्यादा जरूरी है. उद्योग जगत की तरफ से यह जवाब आने पर कि, ‘हम इसे नहीं कर सकते, इसमें पैसा खर्च होगा’, उन्होंने कहा, ‘यह तो करना ही होगा. खर्चे की बात के बहाने आपको प्रदूषण बढ़ाने का हक नहीं है’; फिर अब मानक क्यों बदले जा रहे हैं?

मलीय कॉलीफार्म का मानक पहले १०० एमपीएन/१०० मिली. था पर अब १००० हो गया है. यह तो लोगों को मारने वाली बात हुई. १०० का ५० होना चाहिए. १०० का १००० हो ही नहीं सकता. २०१५ में मलीय क्लॉरीफार्म को अनंत से १०० करने के पीछे कारण दिया गया था कि ‘प्रदूषण बहुत बढ़ गया था इसलिए नियमों को कड़ा करना पड़ा.’ फिर पिछले दो वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि नियमों में ढील दे देनी पड़ी. पहली बात, दो-तीन सालों में प्रदूषण एकाएक कम नहीं हो जाता इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं. दूसरी बात, यदि प्रदूषण कम हो गया तो भी इसका कोई तुक नहीं है कि आप प्रदूषण का स्तर फिर से पुराने स्तर पर लाएं. इसका समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को बट्टा लगेगा.

प्रधान मंत्री कहते हैं, भारत स्वच्छ रखो. इसमें पानी भी स्वच्छ होना चाहिए. लेकिन इन नए नियमों से गंगा साफ कैसे होगी? और केवल गंगा ही नहीं हर नदी पवित्र है. बाकी सब नदियों का भी उतना ही साफ होना महत्वपूर्ण है. एक तरफ जहां आप गंगा साफ करने के प्रति प्रतिबद्धता जता रहे हैं वहीं अब ये मानक लाएंगे तो गंगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वही ढाक के तीन पात रह जाएंगे. सिर्फ यही नहीं बाकी की नदियां गंगा से बदतर हो जाएंगी. पहले नाइट्रोजन की सीमा १०० थी जिसे १० किया था जो कि एक अच्छी पहल थी पर अब उसकी सीमा ही समाप्त कर दी गई. अर्थात अब लोग हजार, दस हजार किसी भी सीमा तक अपशिष्ट डाल सकते हैं. इस नियमावली के अनुसार एसिड का चाहे जितना कचरा नदियों में डाला जा सकता है. कचरे को शोधित करने की आवश्यकता नहीं है.

हर दो साल में भारत की आबादी २% की दर से बढ़ती है अर्थात् प्रदूषण लगभग १०% के हिसाब से बढ़ जाता है. अब तक पूरी तरह से समस्या हल नहीं हुई है. अभी तो कुल मिलाकर तीन साल से सही व सार्थक शुरूआत हुई है. पर इस तरह की योजनाओं से हम एक बार फिर वहीं खड़े हो जाएंगे जहां पहले थे. जिस किसी भी अधिकारी ने इस नियम को आगे बढ़ाया है उसने प्रधान मंत्री के आदेश की सरासर अवहेलना की है; क्योंकि यह आदेश इस बात को परिलक्षित करता है कि सरकार को आम आदमियों के स्वास्थ्य की बिलकुल चिंता नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है. प्रधान मंत्री के वचन और कार्य हमेशा से ही यह दर्शाते रहे हैं कि वे देश के प्रदूषण की समस्या के प्रति गंभीर हैं. वायु प्रदूषण के बारे में भी ऐसा ही हो रहा है. एकदम सही जा रहा है वायु प्रदूषण का मामला. बीएस १,२,३, से आगे बढ़ कर बीएस ४ तक अमल में लाया गया. अब भारत बीएस ६ की दिशा में आगे बढ़ रहा है. बायोगैस की बसें ला रहे हैं. सीएनजी की बस भी लाई गई है, प्रदूषण रोकने के लिए. दिल्ली में सीएनजी बसें हैं. वे सस्ती नहीं हैं पर स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक हैं.

सन २००० में घनकचरे से संबंधित जो कानून बना था, २०१५-२०१६ में उस कानून में व्यापक तौर पर बदलाव किया गया ताकि उस समस्या का कारगर तरीके से निवारण किया जा सके पर २०१७ में यहां भी वही स्थिति ला दी गई. नौकरशाही जो कार्य कर रही है वह सरकार की दिशा के बिलकुल विपरीत है. यह तो कुछ वैसा ही हो गया कि डामर की सड़कों की जगह, जबकि हम हर जगह कंक्रीट की सड़कें बना रहे हैं, अब उन्हें रोक कर नई नियमावली लाई जाती है कि अब सिर्फ मिट्टी की सड़कें बनाई जाएंगी. गोदावरी के लिए कोर्ट ने ३ मिग्रा./ली. बीओडी के लिए कहा है जबकि दिल्ली के लिए १०. वर्तमान नियमानुसार २०१५ के १० मिग्रा./ली. के स्थान पर ३० कर दिया गया है. इस प्रकार यह नियम न्यायालयों के आदेश की भी अवेहलना करता है.

एक बात माननी चाहिए कि भारत में पानी कम होता जा रहा है. १९४७ का जो शुद्ध जल स्तर था वह अब लगभग ५०% हो गया है. वहीं प्रदूषण ४ गुना बढ़ गया है. एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पानी के लिए मोहताज होना पड़ेगा. वर्तमान सरकार ने जो कार्यक्रम हाथ में लिया है वह बहुत ही अच्छा है. सबसे अलग कार्यक्रम है. इसमें समय लगेगा. १०-१५ साल लग जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा काम है. जितनी तेजी से भारत में इस दिशा में प्रगति हो रही है, दुनिया में कहीं नहीं हो रही है. इसमें और तेजी लाएंगे तो १० -१५ साल में भारत संसार में सबसे अलग होगा. पर २०१७ के मानक के आधार पर हम वह ऊंचाई बिलकुल नहीं छू सकते बल्कि इस तरह १९८६ के भी पीछे जाएंगे. एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि, ‘देश सर्वोपरि है. देश नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे?’

घनकचरा व्यवस्थापन व जल प्रबंधन में भी १००% समन्वय जरूरी है. कचरे में जो जहर होता है उस पर अगर पानी गिरता है तो पानी उस जहर को आगे बहा कर ले जाता है. हवा के कारण उसकी दुर्गंध फैलती है और वह पानी के साथ नदियों में मिल जाता है. इस प्रकार उसके द्वारा हवा और पानी दोनों माध्यमों में प्रदूषण फैलता है.

इस प्रकार धरती, वायु और पानी; इन तीनों पर काम करना चाहिए वरना स्वच्छता हो नहीं पाएगी. सरकार इस पर अच्छा काम कर रही है. चूंकि प्रदूषण के तीन संवाहक होते हैं, पानी, हवा और ठोस कचरा. इन तीनों में से किसी एक का भी प्रदूषित होना बाकी प्रणाली को भी प्रभावित करता है. पर जल प्रदूषण का तात्कालिक प्रभाव सर्वाधिक होता है. क्योंकि इसके द्वारा प्रदूषित पदार्थों का संवहन शीघ्रता से होता है. यह अपने साथ तमाम बीमारियों को लेकर आता है तथा लोगों के जीन्स में भी परिवर्तन हो जाता है. जैसे कि लेड (सीसा) के कारण बच्चे मंदबिुद्ध पैदा होते हैं. मरक्युरी (पारा) का प्रदूषण भी बहुत खतरनाक होता है.

ये सब प्रदूषण मात्र ही नहीं बल्कि जहर हैं तथा इनके द्वारा होने वाले प्रदूषण से आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा पैदा हो जाता है. अमोनिकल नाइट्रोजन टॉक्सिक गैस को अगर पानी में डाले तो सारी मछलियां मर जाएंगी. पानी काला हो जाएगा. यमुना में यही हुआ है. पहले देश में इतना प्रदूषण नहीं था. तब यातायात लगभग शून्य था और हमारी जीवन पद्धति पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित थी. सिवराइज सिस्टम जैसे कि शौच सिस्टम भी ठीक था. खाना भी पत्तल में खाते थे. चाय पीने के लिए कुल्हड़ का उपयोग करते थे. ये चीजें आसानी से जमीन में मिल जाती थीं. तब प्रदूषण कुछ भी नहीं था. आज हम लोगों की जीवन पद्धति बदल गई है. उस समय अगर किसी को कोई मच्छर काटता था तो उसे तुरंत मलेरिया नहीं होता था क्योंकि तब लोगों में प्रतिकार शक्ति थी. नदी का भी कुछ ऐसा ही है. बहुत ज्यादा कचरा डालने से जल स्रोत का बहाव रुक जाता है तथा चारों तरफ गदंगी का साम्राज्य हो जाता है. उदाहरण के तौर पर यदि हम मुंबई की नि:सारण पद्धति पर ध्यान दें तो अंगे्रजों के समय में, जबकि वहां की आबादी ५ लाख हुआ करती थी, सारा सीवेज समुद्र में ५ किमी अंदर छोड़ दिया जाता था. इतना बड़ा समुद्र के होने की वजह से पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था पर आज जबकि शहर की आबादी ढाई करोड़ हो चुकी है तब भी वही नियम अपनाया जाता है. इसीलिए आप मुंबई के समुद्री किनारों पर घूमिए तो आपको नीले की बजाय काला पानी नजर आता है. अतः आवश्यकता है कि सरकार २०१७ में संशोधित नियमावली को कचरे के डिब्बे में डाल २०१५ के मानक को ही आदर्श के रूप में स्थापित कर कड़ाई से पालन किए जाने की दिशा में अग्रसर हो ताकि गांधी जी के स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की दिशा में किया जा रहा प्रधान मंत्री जी का अभियान सफल हो.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संशोधित मानक

| पैरामीटर | पुराने मानक | १९८६ अक्टूबर | २०१५ अक्टूबर २०१७ |

| बीओडी(मिग्रा./ली.) | ३० | १० | ३० |

| सीओडी(मिग्रा./ली.) | २५० | ५० | अनंत |

| टीएसएस(मिग्रा./ली.) | १०० | १० | अनंत |

| नाइट्रोजन(मिग्रा./ली.) | १०० | १० | अनंत |

| अमोनिकल नाइट्रोजन (मिग्रा./ली.) | ५० | ५ | अनंत |

| फास्फोरस (मिग्रा./ली.) | अनंत | १ | अनंत |

| मलीय कालीफॉर्म (एमपीएन/१०० मिली.) | अनंत | १०० | १००० |