बंगाल के लोकनाट्य की एक अत्यंत लोकप्रिय विद्या है- ‘जात्रा।’ खुले मंच पर किसी कथा की सामिनय प्रस्तुति। चारों ओर दर्शक। उनके बैठने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं। जमीन पर, चटाई, दरी। कुछ बैठे, कुछ खड़े। कोई मंच-सज्जा नहीं। हां, पात्र के अनुसार रुपसज्जा जरुर- कुछ अधिक ही गाढ़ा मेकअप। अभिनय भी अतिनाटकीय। कुछ-कुछ उत्तरभारत की पुराने ढर्रे की ‘रामलीला’ या महाराष्ट्र के ‘तमाशा’ की तरह। तो ऐसी ही एक जात्रा बचपन में मैंने देखी- ‘नवीन सन्यासी।’ स्वामी विवेकानंद की जीवनी। अत्यंत भाव-विहल कर देनेवाले संवादों और भावुक गीतों के माध्यम से स्वामीजी के जीवन की कथा का नाट्यरूप। बौद्धिकता का बोफ नहीं, महीन कलात्मकता की कारीगरी नहीं। अनपढ़-अघपढ़ ग्रामीण जनता के भोले-भाले हृदयों मे सीघे उतरने वालीं सहज बोधगम्य प्रस्तुति। मैं बच्चा ही था। मैंने इसे कोलकाता के बहूबाजार की सब्जीमंडी में देखा। हृदय पर गहरी छाप पड़ी।

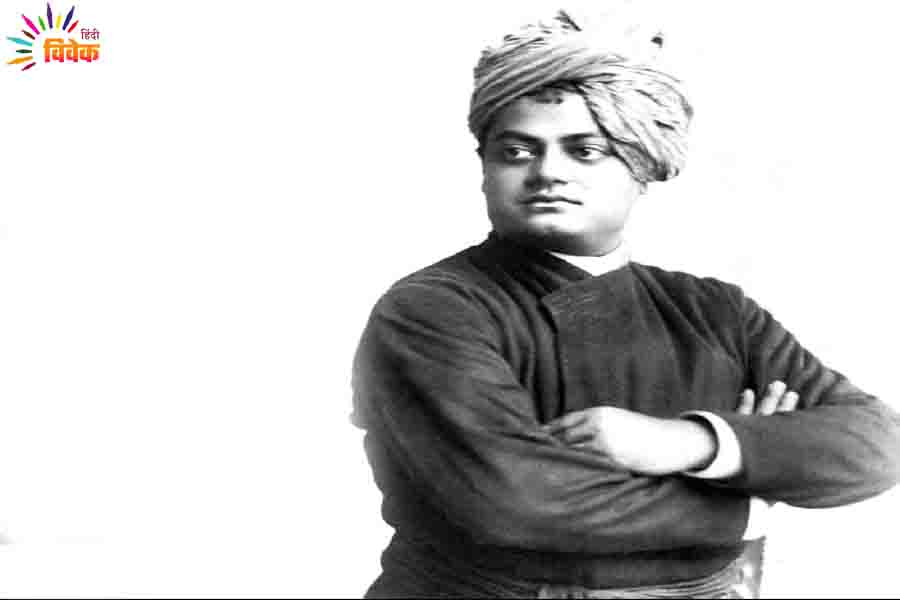

उस उम्र तक कुछ पढ़े बिना मी बंगाल का बच्चा-बच्चा विवेकानंद के बारे में सहज ही बहुत कुछ जान जाता है। घट-घट में विवेकानंद की तस्वीरें। गली-गली में रामकृष्ण मिशन की शाखाएं। मंदिर मां काली का हो या शिवका-विवेकानंद की तस्वीर वहां होगी ही, साथ में रामकृष्ण परमहंस और मां सारदा। पाठ्यपुस्तकों में भी विवेकानंद। मोहल्ले-मोहल्ले में विवेकानंद जन्मोत्सवों की धूम, विवेकानंद स्मृतिसमाओं के आयोजन दक्षिणेश्वर के मंदिर में गुरुरामकृष्ण परमहंस के साथ के विवेकानंद-प्रसंग और बेलूड़मठ में तो स्वयं विवेकानंद ही। इनके अलावा मी यहां-वहां विवेकानंद स्कूल, विवेकानंद कॉलेज, विवेकानंद पुस्तकालय, विवेकानंद यूथ क्लब, विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब, विवेकानंद सरणी, विवेकानंद मार्ग। मैदानों-चौकों पर विवेकानंद की प्रतिमाएं।

आठवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते कई महापुरुषों की जीवनियों के साथ स्वामी विवेकानंद की मी जीवनी मेरे पढ़ने में आयी-‘छोटो देर बिबेकानंदो’, छोटों यानी बच्चों के विवेकानंद। उनकी विलक्षण प्रतिमा, मेघा, साहस और वीरता का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके शांत-गंभीर सुंदर रुप का भी मैं प्रशंसक बन गया। बड़ी-बड़ी खूबसूरत सपनीली आंखें, घुंघराले बाल, आकर्षक उज्ज्वल मुखमंडल और सुगठित शरीर! ऐसे में एक ‘जात्रा’ मैंने और देखी-‘विद्रोही संन्यासी।’ धार्मिक-सामाजिक पाखंडीं, ढोंगी ढको सलों और खोखले कर्मकांडों के खिलाफ विवेकानंद के तर्कपूर्ण ओजस्वी विचारों पर आधारित कथानक। उनके इस क्रांतिकारी रूप का मुझ पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि मैं उन जैसा ही बनने के सपने देखने लगा। उन्हीं दिनों एक फिल्म आयाी- ‘स्वामी विवेकानंद।’ बांगला फिल्म। विवेकानंद के चरित्र में अभिनय किया था श्री अमरेश दत्त ने। लोग कहते थे कि अमरेश विवेकानंद के दत्त परिवार के ही सदस्य थे, सो चेहरे-मोहरे में काफी सादृश्यता थी। बाद में एक और फिल्म देखी- ‘मगिनी निवेदिता’, जिसमें निवेदिता के रूप में अभिनय किया था प्रसिद्ध बांगला अभिनेत्री अरुंधती मुखर्जी ने। मैं अमिभूत हो गया।

पता चला कि युवा विवेकानंद, यानी नरेंद्रनाथ दत्त अच्छे बॉक्सर थे, कॉलेज फुटबॉल टीम के कप्तान थे। व्यायाम करते थे। उनके सुगठित व्यक्तित्व का राज़ समझ में आया, तो मैं भी बॉक्सिंग सीखने लगा, फुटबॅल खेलने लगा। बॉक्सिंग या फुटबॉल तो मुझसे हुआ नहीं, लेकिन व्यायाम का मुझे चस्का लग गया। बारबेल्स, पैरलल बार्स और रोमन रिंग्स में मैं पारंगत होता गया। शरीर मजबूत और सौष्ठापूर्ण होता गया। जब व्यायाम करता और पसीना बहाता, तब मेरे मन-मानस पर स्वामीजी के ये शब्द सतत गूंजते रहते : ‘मैं ऐसे युवा चाहता हूं, जिनकी नसें लोहे की बनी हों, फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन वास करता हो, जो वज्र से बना हो। बल, पुरुषार्थ, क्षात्रवीर्य, ब्रह्मतेज- ऐसे शिक्षित युवक, जो सत्य का संग्राम लड़ने के लिए तैयार हों।’ (लंदन से तत्कालीन मद्रास के शिष्य आलासिंगा पेरुमल को लिखा पत्र)

मैं अखाड़े जाने लगा। दंड-बैठक-कुश्ती…मेरी आंखों के आगे स्वामीजी का शानदार, प्रभावशाली व्यक्तित्व ठाठें मारता रहता, मन उनकी गंभीर वाणी से उद्वेलित रहता- ‘हे मेरे युवक बंधुओं, तुम बलवान बनो। यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने में अधिक लाभ होगा। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक यह बात कही है, क्योंकि कहना आवश्यक है। बलवान शरीर से, मजबूत मांस-पेशियों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताजा रक्त के प्रवाह से तुम कृष्ण की महती प्रतिमा और महान तेजस्विता को अधिक समझ सकोगे।’ (विवेकानंद साहित्य, खंड 5, पृष्ठ 137)

मैं अपने भीतर एक विवेकानंद गठने में लग गया। शरीर बलवान बनाने लगा। पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ साहित्य पढ़ने लगा। कुछ खूबसूरत भ्रमों ने मेरे इन प्रयासों को बढ़ावा दिया। विवेकानंद कवि थे। मेरे भीतर भी बचपन से ही कविता थी। विवेकानंद वक्ता थे। मुझे भी स्कूल-कॉलेज की वत्तृत्व-स्पद्धार्ओे में पुरस्कार मिला करते थे। विवेकानंद सुंदर थे। मुझे भी अपने सुंदर होने का मोहक भ्रम था। विवेकानंद बंगाली थे, मैं भी बंगाली।

इस तरह उस तरुण उम्र के कच्चे आवेग में मैंने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श बना लिया। उन्हें खूब पढ़ने लगा। एक जगह उनका लिखा पत्र पढ़ा- ‘हम लोग तो मूर्खो के एक दल जैसे हैं- स्वार्थी और कापुरुष। बस, सिर्फ जबान से ही स्वदेश-कल्याण की कुछ व्यर्थ की बातें रहे जा रहे हैं और अपने महाधार्मिकपन पर हम फूले नहीं समाते। मद्रासी लोग दूसरों की तुलना में अधिक तेज हैं। दृढ़ता के साथ किसी काम पर डटे भी रह सकते हैं, लेकिन ये सभी अभागे विवाहित हैं। विवाह! विवाह!! विवाह!!! मानो पाखंडियों ने उस एक ही कर्मेंद्रिय को लेकर जन्म ग्रहण किया है- योनिकीट! इधर फिर स्वयं को धार्मिक और सनातन धर्मावलंबी बताते हैं।’

बस, क्या था, मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। हालांकि यह संकल्प मेरा टूट गया। मां की ज़िद और अन्य पारिवारिक कारणों से अंतत: मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन फिर भी तमाम दबाबें के बावजूद 34 वर्ष की उम्र तक मैं अविवाहित रहने के उस संकल्प पर डटा रहा 35 वर्ष की उम्र में मैंने शादी की। शादी करते समय मैंने खुद्द को इस तरह समझाया कि विवेकानंद परम मातृभक्त थे और सन्यास ग्रहण करने के बावजूद अपनी मां की तमाम इच्छाओं की संपूर्ति के लिए सांसारिक उद्योग करते रहते थे। विवाह के बावजूद शायद यह स्वामीजी का ही प्रभाव था कि मैंने संतानों की फौज नहीं खड़ी की। एक ही संतान पर कायम रहा।

बाद में चलकर हालांकि जीवन की आपाघापी में, पारिवारिक आवश्यकताओं और सांसारिक दबावों के आगे मुझे बहुत बार झुकना पड़ा, अनचाहे समझौते करने पड़े, तमाम आदर्श और सिद्धांत और संकल्प विध्वस्त हो गये, लेकिन फिर भी विवेकानंद के प्रभाव की एक सूक्ष्म-सी धारा मेरे अवचेतन में कहीं न कहीं निरंतर बहती ही रही, और मेरे विचारों में, कार्यों में अपना प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव भी डालती ही रही। यही कारण था कि सब कुछ के बावजूद देश-समाज और कमजोर-गरीब जनता के प्रति मेरा प्रेम अक्षुण्ण रहा। अपने साहित्यिक लेखन में मैंने अत्यंत ही तेजस्वीता के साथ दबायी-कुचली गयी गरीब जनता का साथ दिया। अन्याय-अत्याचार-शोषण का मुखर विरोध किया, इतना मुखर कि मेरी कविताओं पर ‘अधिक बोलने’ का आरोप लगा। अपने लेखन से मैंने धार्मिक पाखंडों और सामाजिक कुसंस्कारों पर कठोर प्रहार किये। साहित्य के माध्यम से मैंने सांप्रदायिकता, धर्मांधता, जातिवाद के खिलाफ कड़ी मुहिम जारी रखी। जीवन के दैनंदिन व्यवहार में भी मैं इन सिद्धांतों पर चलता रहा।

फिर भी मन में यह असंतोष तो निरंतर बना ही रहता कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का मात्र एक नगण्यसा अंश ही मेरे भीतर बचा रह पाया है, बाकी सब तो जीवन-संघर्षों की कड़ी आंधी में बह गया और जितना कुछ बचा रह गया, वह भी मेरे मात्र विचारों में रह गया है, कर्मों में वह नहीं उतरता, भले ही लेखन में अभिव्यक्त होता हो।

मैं इस गहन पीड़ा में कराह रहा था। अनुताप की तीव्र आग में निरंतर दग्ध हो रहा था। जिधर भी देखता, झूठ, पाखंड, धर्मांधता और दुराचार का तांडव मचा देखता। मुझ आदर्शवादी के लिए चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। 1970, 1980, 1990, 2000, 2005- मैं बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के संधिकाल का स्वप्नदर्शी युवा-मैं अपने चारों और सौ-सवा सौ साल पहले स्वामीजी के कहे भीषण सत्य का वीभत्स रुप आज देख रहा था, देख रहा था सर्वत्र ‘सांप्रदायिकता, दृढधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशघर धर्माधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज कर चुकी है। वह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है। उसको बार-बार मानवता के रक्त से नहलाती रही है। सम्यताओं का विध्वंस करती रही है।’- ऐसा उन्होंने शिकागो की विश्वधर्म महासभा में हुए अपने ऐतिहासिक स्वागत के उत्तर में 11 सितंबर 1893 को कहा था। कहा था- ‘विध्वंस करती रही है।’ मैं 118 वर्षों बाद भी देख रहा था कि वही महाराक्षसी ‘सांप्रदायिक दृढधर्मिता और उसकी वीभत्स वंशघर धर्मांधता’ आज भी अपनी वह विध्वंसलीला जारी रखे हुए है। उन्होंने तब कहा था- ‘मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होनेवाली सभी उत्पीड़नों का इस महासभा के बाद समापन होगा।’… हाय स्वामीजी, आपकी आशा की हत्या की गयी। आपकी चाह को मार दिया गया। आपकी यह सुंदर पृथ्वी आज भी धर्मांधता की क्रूर दृढधर्मिता के हाथों बार-बार खून से नहलायी जा रही है।

अपने भीतर के विवेकानंद को लिये, हाथ में कलम लिये मैं जिधर भी देखता, दारुण गरीबी दिखाई देती। कलेजे को चीरनेवाला हाहाकार सुनाई देता। हर साल भूख से, अपुष्टि से, अचिकित्सा से मरनेवाले बच्चों की बढ़ती संख्या के आंकड़े मुझे मुहं चिढ़ाते दिखाई देते। रात की ठंड से अकड़कर मरनेवाले फुटपाथ की लावारिस लाशें मेरा मज़ाक उड़ाती प्रतीत होतीं। और मुझे रह-रहकर याद आती स्वामीजी की वह बात, जो उन्होंने पंडित सखाराम देऊस्कर के एक पंजाबी साथी को कही थी। वह पंजाबी व्यक्ति सखाराम देऊस्कर के साथ विवेकानंद के पास कुछ धर्मचर्चा की आशा से गया था, लेकिन विवेकानंद सारा समय उनसे पंजाब की दुर्दशा की चर्चा करते रहे। इस पर पंजाबी व्यक्ति ने कहा- ‘मैं तो आपके पास धर्मोपदेश सुननेकी आशा से आया था, परंतु आपने तो दुर्भाग्य से अति साधारण विषयों पर बातें कीं। आज का दिन व्यर्थ गया।’ इस पर स्वामीजी ने कहा- ‘जब तक मेरी जन्मभूमि का एक कुत्ता भी भूखा रहेगा, तब तक उसके लिए आहार जुटाना ही मेरा धर्म है। इसके अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है, वह सब अधर्म है।’

स्वामीजी के इस मार्मिक कथन के इतने वर्षों बाद भी मेरे भीतर के विवेकानंद यह देखने को मजबूर हैं कि उनकी इस जन्मभूमि में जहां एक तरफ भूख से मरनेवालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, जहां ढाई लाख किसानों ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करली है, वहीं दूसरीतरफ दूरदर्शन पर रोज घंटों धर्मोपदेश देनेवाले मठाधीश प्रवचनकारों की संख्या बढ़ रही है। कैसी विड़ंबना है! मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद का वह पत्र, जो उन्होंने 19 मार्च 1894 को शिकागो से स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था- ‘देश की दरिद्रता और अज्ञानता देखकर मुझे नींद नहीं आती। कन्याकुमारी में, माता कुमारी के मंदिर में, भारत की अंतिम चट्टान पर बैठ कर मैं सोच रहा हूं- हम जो इतने सारे सन्यांसी देश की जनता को धर्म और दर्शन की शिक्षा दे रहे हैं, यह सब निरा पागलपन है। क्या हमारे गुरुदेव कहा नहीं करते थे कि खाली पेट धर्म नहीं होता? वे जो गरीब लोग जानवरों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं; उन्हें हम उपदेश दें या रोटी?’

इन सब दारुण हताशाओं, विड़ंबनाओंके बीच मन में विवेकानंद और हाथ में कलम लेकर मैं परेशान-हाल मटक ही रहा था कि एक रास्ता मिला। जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य गुरुदेव तुलसी से मेरी भेंट हुई। अब तक मेरे आसपास के बहुत सारे आचार्यों, गुरुओं, पीठाधीश्वरों, मठाधीश्वरों, महामंडलेश्वरों की भीतर की नंगी सच्चइयों को मैं जान चुका था, इसलिए ऐसे आचार्यों के प्रति मेरा विश्वास बुरी तरह हिला हुआ था। लेकिन यह नियति का ही संकेत था कि आचार्य तुलसी अपनी शतप्रतिशत सतता और हीरे सी प्रामाणिकता के बल पर मुझे अपने पास खींचने में सफल होने गये। मैं अपने अविश्वासों, संदे हों और क्रोधों-खीझों के लबादों में लदा आचार्य तुलसी की सच्चाई के फंदे मे फंसता चला गया और लगभग मेरे अनजाने ही मुझ पर लदे लबादे धीरे-धीरे खिसकते-गिरते गये। आचार्य तुलसी ने मुझे हाथ पकड़कर एक ऐसे महानुभाव के पास ला खड़ा किया, जिन्होंने मुझे मेरे भीतर के विवेकानंद को फिर से तुष्ट करने की राह दिखायी, मुझे स्वामी विवेकानंद के मुझाये रास्तों पर चलने के उपाय बताये और हताशा-निराशा के गहन अंधकार से बाहर निकाला। ये थे आचार्य तुलसी के ही शिष्य आचार्य महाप्रज्ञ।

आचार्य महाप्रज्ञ ने मुझे ‘सर्वधर्म समभाव’ की प्रतिष्ठा के लिए अपने स्थापित ‘अहिंसा समवाय मंच’ का कार्यभार सौंपा। सर्वधर्म समभाव- यानी स्वामी विवेकानंद का एक महत्वपूर्ण आदर्श! मुझे याद हो आया स्वामीजी का वर्ष 1900 में कुस्तुंतुनिया में दिया वह वक्तव्य : ‘हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद हैं न बाइबिल, और न ही कुरान। लेकिन यह हमने वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय के द्वारा ही जाना है। मानवता को यह सीख देनी है कि सभी उस अद्वितीय धर्म की ही विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, जो ‘एकत्व’ है।’

‘इन्सान पहले इन्सान, बाद में हिंदू या मुसलमान’ का नारा देने वाले आचार्य महाप्रज्ञ मुझे अपने भीतर बैठे विवेकानंद का प्रतिरूप दिखाई देने लगे। आचार्य महाप्रज्ञ ने मुझे कहा कि ‘अहिंसा समवाय मंच’ के माध्यम से मैं सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का काम करुं। मुझे स्वामी विवेकानंद की वाणी सुनायी पडी : ‘मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिजधिर में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिरो में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। में वन में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करुंगा, जो हृदयस्थ ज्योतिस्वरुप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए है।’

आचार्य महाप्रज्ञ ने मुझे एक सूत्र दिया- ‘समता।’ उनके सान्निध्य में और उनके निर्देश पर मैंने जब-जब भी जहां सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम किये, स्वामी विवेकानंद के विचारों को साकार होते देखा- ‘अगर भगवान ने चाहा तो हम अपने इस बेलूड़ मठ को समत्व भाव का महान केंद्र बना देंगे। हम यदि समता की भावना को यहां सजीव रखें, तो भगवान धराधाम में प्रतिष्ठित रहेंगे।’

अपनी ऐतिहासिक ‘अहिंसा यात्रा’ के दौरान जब आचार्य महाप्रज्ञ ने मुझे ‘अहिंसात्मक रोजगार प्रशिक्षण केंद्र’ की अपनी संकल्पना के बारे में बताया, तो मेरे भीतर के विवेकानंद ने मुझे फिर अपनी वह बात याद दिला दी, जो वर्ष 1990 में उन्होंने कैलिफोर्निया में कही थी- ‘दुखियों के दु:ख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने की आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ जाता हूं और वह वसीयत है सहानुभूति की, कि तुम गरीबीं, दुखियों और अज्ञानियों की सेवा करने के लिए प्राणपण चेष्टा करना।’

संकल्पना यह कि आशिक्षा और गरीबी भी हिंसा को बढ़ावा देती है। अहिंसा के प्रचार-प्रसार के लिए बेरोजगारी दूर करना एक कारगर उपाय होगा। रोजगार ऐसे, जिनमें हिंसा का स्थान न हो। सो देशभर में ऐसे केंद्रों की स्थापना की जाये, जहां बेरोजगार गरीबों को रोजगार के लिए अहिंसात्मक हाथ के काम सिखाये जायें। आज देशभर में ऐसे 250 से ज्यादा केंद्रों का संचालन हो रहा है। मैं खुद पिछले सात वर्षों से ऐसे एक केंद्र का संचालन कर रहा हूं। मेरे भीतर के विवेकानंद खुश हो रहे हैं। मेरे भीतर के विवेकानंद मेरी कलम से देश और समाज के हित में जो कुछ भी लिखवाते-रचवाते रहे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ ने मुझे वहसब कुछ समाज के लोगों के बीच प्रत्यक्ष रूप से व्यावहारिक तौर पर करने के अवसर उपलब्ध करवाणे। धर्म के जिस सामाजिक दाय की बड़ी ही मार्मिक व्याख्या स्वामीजी ने की थी कि- ‘अगले पचास वर्षों के लिए हमारा केवल एक ही विचार-केंद्र होगा, वह है हमारी महान मातृभूमि भारत! दूसरे सब कार्यों के देवताओं को उस समय तक के लिए मन से लुप्त हो जाने दो। हमारा राष्ट्रस्वरुप केवल वही एक देवता है, जो जाग रहा है, दूसरे सब देवता सो रहे हैं। हम क्यों इन देवताओं के पीछे व्यर्थ दौडें? जब हम एक इस राष्ट्र देवताकी पूजा कर लेंगे, तब सभी देवताओं की पूजा करने के योग्य बन जायेंगे।’ (मद्रास, 1897)

आचार्य महाप्रज्ञ ने भी धर्म का यही प्रमुख उद्देश्य माना है- मानव-मात्र का हित, मानवता का उत्थान, राष्ट्र का निर्माण, नैतिकता और प्रामाणिकता की स्थापना, अहिंसा की प्रतिष्ठा, अनुकंपा की भावना का विकास, विश्व का कल्याण, समता और एकता। लेकिन इन सबके ऊपर- गरीबों की सेवा ‘अहिंसात्मक रोजगार प्रशिक्षण केंद्र’ के माध्यम से आचार्य महाप्रज्ञ ने साकार किया है स्वामी विवेकानंद की कविता में व्यक्त उस आव्हान को, जिसमें गरीबों की सेवा की ही ईश्वर की पूजा बताकर गरीबों की सेवा के लिए जनता को पुकारा गया है:

‘ब्रह्म होते कीट-परमाणु, सर्वभूते शेई प्रेममय

मन-प्राण-शरीर अर्पणकरो सखे, ए शबार पाय

बहुरुपे सम्मुखे तोमार, छाड़िकोथा खूंजिघो ईश्वर?

जीवे सेवा करे जेई जन, शेई जन ऐबिछे ईश्वर!’

(उद्बोधन, 1899)

– ‘ब्रह्म से लेकर कीट या परमाणु, सभी में विराजते हैं वही प्रेममय ईश्वर। अत: इन्हीं कीट-पतंगों-परमाणुओं-तुच्छ जीवों के चरणों में अपना मन-प्राण-शरीर अर्पित कर दो। कितने ही रुपों में तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हैं ईश्वर, इन्हें छोड़ तुम उन्हें कहां ढूंढते फिर रहे हो? जीवमात्र की जो सेवा कर रहा है, वही ईश्वर की सेवा कर रहा है।’

सो, मैं जो यह सब कुछ कर रहा हूं, कविताएं रच रहा हूं, व्याख्यान दे रहा हूं, ‘अहिंसा समवाय मंच’ के माध्यम से सर्वधर्म समभाव के कार्यक्रम कर रहा हूं, ‘अहिंसात्मक रोज़गार प्रशिक्षण केंद्र’ के माध्यम से गरीब बेरोज़गारों को रोजगारक्षम बना रहा हूं- यह सब ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। देश की सेवा कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने मेरे भीतर के विवेकानंद को जाग्रत रखा। मेरे भीतर के विवेकानंद ने मुझे अपने कार्यों-विचारों के माध्यम से ‘आधुनिक विवेकानंद’ आचार्य महाप्रज्ञ तक पहुंचाया, जिन्होंने मेरे विचारों को कार्यान्वित करने के उपाय सुझाये और उन्हीं के माध्यम से मैं आज के ‘उत्तर विवेकानंद’ आचार्य महाश्रमण की शरण में हूँ, जो मेरें भीतर, मेरे जैसे लाखों लोगों के भीतर अनुकंपा की भावना का विकास कर रहे हैं, यानी जन-जन के मन में स्वामी विवेकानंद को साक्षात जाग्रत कर रहे हैं!

जब ‘सर्वधर्म समभाव’ के अपने कार्यक्रम के भव्य मंच पर गेरुआव सनधारी सनातन हिंदू पंडित, श्वेत व सनधारी विद्वान ईसाई पादरी, कषापवस्त्रधारी बौद्धभिक्षु, श्वेतांबरी जैन संत, और सफेद वस्त्रों पर हरे सफ वाले मौलाना के साथ ही सफेद चोगा और छोटी गोल टोपी या टेढ़ी काली टोप में पारसी विद्वानों की चमचमाती पांत को देखता हूं तो स्वामी विवेकानंद का वह पत्र आंखों के सामने स्पष्ट उमर आता है, जो उन्होंने 10 जून 1897 को नैनीताल से लिखा- ‘मैं अपने मानस-चक्षु से मानी भारत की उस पूर्णावस्था को देखता हूं, जिसका इस विप्लव और संघर्ष से तेजस्वी और अजेय रूप में वेदांती बुद्धि और इस्लामी शरीर के साथ उत्थान होगा।’

इसके पहले 1896 में लंदन से लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा था-‘अंग्रेज बड़ी दृढ़ प्रकृतिवाले और निष्ठावान होते हैं।’

बाद में जो उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति आयी, वह किसी अत्यंत उदारमन, विराटहृदय, दूरदृष्टि संपन्न ज्ञानी और सच्चे देशभक्त साहसी वीर की ही उक्ति हो सकती है- ‘मैं कैसा भारतीय चाहता हूं? शरीर से मजबूत मुस्लिम पठन की तरह, बुद्धिसे तेज ईसाई की तरह और हृदय से उदार हिंदूकी तरह। इन तीनों गुणों के समन्वय से ही बनेगा वह भारतीय, जो नाना समस्याओं से घिरे अपने इस देश को न सिर्फ उसका खोया हुआ प्राचीन गौरव ही लौटायेगा, बल्कि उसे उज्ज्वल और उच्च भविष्य की ओर भी ले जायेगा।’ वह महान क्रांतिवीर संन्यासी न सिर्फ दूसरों के गुणों की प्रशंसा करके उन्हें अपनाने की उदारता ही रखते थे, बल्कि अपनी कमियों को भी पहचानकर आत्मविश्लेषण करने का संयम भी रखते थे- ‘मेरे विचार से हमारे राष्ट्रीय पतन का असली कारण यह है कि हम दूसरे राष्ट्रों से नहीं मिलते-जुलते। यही अकेता और एकमात्र कारण है। हमें कभी दूसरों के अनुभवों के साथ अपने अनुभवों का मिलान करने का अवसर नहीं मिला। हम कूपमंडूक हैं, कुएं के मेंढक बने रहे।’ (विवेकानंद साहित्य, खंड – 4, पृष्ठ 258-259)

मैं विश्व के प्राचीनतम ही नहीं, महानतम धर्मानुशासन का निष्ठावान अनुयायी वंशज हूं। विश्व-परिवार का वरिष्ठतम सदस्य हूं। वरिष्ठ होने के नाते अपने परिवार में बाद में आये हुए सदस्यों को मैं उनकी अपनी-अपनी पहचानों को बरकरार रखते हुए, अपने में समाहित करता चलता हूं। तभी अपने वृहत्परिवार कर छोटे से छोटा और नये से नया सदस्य मुझे वरिष्ठता का मान-सम्मान देता है। मेरे भीतर एक ईसाई है, एक मुसलमान है, एक बौद्ध है, एक जैन, एक पारसी है- मेरे भीतर एक विवेकानंद है, एक पूर्णपुरुष, जाग्रत विवेक!