काश…मैं भी धन्नासेठ बनता व अपनी मध्यकालीन भारतीय शैली में अपने गांव में विशाल तिबारी का निर्माण करवाकर अपने अतिथियों को आमंत्रित कर उनकी आंखें चुन्धियाता..। काश…कि हमारी सरकार विलेज टूरिज्म के बढावे में तिबारी/बाखली प्रमोट करती तो हमारी मध्यकालीन भारतीय सभ्यता ज़िंदा रहती व भौगोलिक व पर्यावरणीय दृष्टि से हम सुकून महसूस करते।

तिबारी या बाखली के सुंदर स्वरूप को देखकर मन प्रसन्न होते ही मुंह से निकल जाता है वाह! क्या बात है। अद्भुत है! लेकिन करोड़ों की कीमत से निर्मित गारे-सीमेंट सरिया के विशाल भवन को हम टकटकी लगाए ज्यादा देर तक नहीं निहारते जबकि तिबारी व बाखली से मन्त्र-मुग्ध हमारी नजरें उसके सम्मोहन में ही उलझी रहती हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है?

मूर्धन्य साहित्यकार भीष्म कुकरेती आजकल लगातार पौड़ी जनपद के विकास खंड यमकेश्वर के गांव-गांव की निमदारी व तिबारी पर लेख लिखकर जिस तरह इस काष्ठ कला को जीवंत बनाने में व एक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं वह अद्भुत है। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये भवन सिर्फ वैभव ऐश्वर्य के लिए ही जाने जाते थे या फिर उसके पीछे कोई रहस्य था। भीष्म कुकरेती को उत्सुकतावश इन भवनों पर उकेरे गए चित्रों का महत्व समझना था लेकिन समझाने वाले न तो काष्ठ या पाषाण शिल्पी ही मिल पाए और न कोई ज्ञाता। इस बात की टीस मेरे मन में भी थी लेकिन मेरा सौभाग्य यह था कि प्रबुद्ध साहित्यकार डॉ. शिव प्रसाद डबराल ‘चारण’ के सानिध्य में मैंने दो-चार बार उनके गांव सरोड़ा (दुगड्डा) जाकर उनके मुखारविंद से इस काष्ठ कला को समझने का यत्न किया है। वह काल मेरी बालावस्था से यौवन प्रवेश का था और तब बुद्धि-तर्क शक्ति का इतना विकास भी नहीं था। अब जबकि इसका महत्व समझ आया तब सच कहूं तो भीष्म कुकरेती के शब्दों ने मुझे भारतीय शिल्प-वास्तु-काष्ठ व पाषाण कला पर पढने को मजबूर कर दिया। दर्जनों किताबें टटोलीं, कई रात अध्ययन किया इसके बाद जो निष्कर्ष सामने आया वह लेकर आया हूं।

दुपुरा शैली की तिबारियां

दुपुरा शैली की तिबारियां

भारतीय वास्तुकला काष्ठकला व पाषाणकला का हर युग में आपसी गठजोड़ रहा है क्योंकि चाहे वह हडप्पा-मोहनजोदड़ो सभ्यता रही हो या फिर मौर्यकाल की दरबारी, महल, किला, स्तम्भ, स्तूप-गुफा, मृदभांड, मूर्तीकला या दूसरी सदी पूर्व मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग, कण्व, कुषाण, शक, सातवाहन, इक्वाक्षु, अभीर, वाकापट इत्यादि राजाओं की मौर्योत्तर कला में सम्मिलित स्थापत्य कला, स्तूप निर्माण व मूर्ती कला में प्रयुक्त गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। गुप्त काल की वास्तुकला में सम्मिलित अजन्ता-एलोरा की गुफाएं, बाघ-जूनागढ़-नासिक-मंडपेश्वर की गुफाएं, मूर्तियों-मन्दिरों की वास्तुकला शैली व वास्तुकला की नागर निर्माण शैल, ओड़िसा-खजुराहो-सोलंकी शैली या फिर दक्षिण भारतीय कला में सम्मिलित मंदिर वास्तुकला के राजसिंह-नन्दिवर्मन-चोल शैली या द्रविड़ काल की चोल मूर्ती कला, नायक शैली, बेसरशैली, विजयनगर शैली, होयसल कला व पाल शैली इत्यादि। इन सभी के अध्ययन के पश्चात मध्यकालीन भारत की वास्तुकला साम्राज्यिक शैली व प्रांतीय शैली, बंगाल, मालवा, बीजापुर शैली, सिख शैली। खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुग़ल वास्तुकला।

दुपुरा शैली की बाखलियां

दुपुरा शैली की बाखलियां

आधुनिक वास्तुकला पर पुर्तगाली प्रभाव, फ्रांसीसी प्रभाव, अंग्रेज प्रभाव के साथ इंडो-गॉथिक शैली, आईबेरियन और गोथिक वास्तुकला, नव-रोमन शैली, स्वातंत्रयोत्तर वास्तुकला इत्यादि पर विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ही जो सामने निकलकर आया उससे यही लगता है कि उत्तराखंड में गढ़ी-क्वाठा (किला) तिबारी बाखली निर्माण शैली में सबसे अधिक अगर किसी वंश का प्रभाव है तो वह है पाल वंश की पाल शैली।

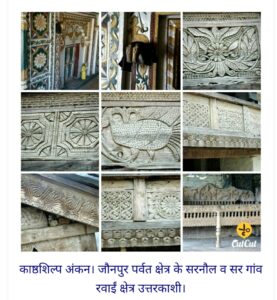

काष्ठशिल्प अंकन

काष्ठशिल्प अंकन

अर्थात सीधा सा सन्दर्भ है कि कत्युरी काल में कत्यूरियों की लगभग 600 शाखाओं में सर्वोत्तम पाल वंशी राजा हुए जिन्होंने उत्तराखंड में कई शताब्दियों तक राज्य किया व काष्ठ व पाषाण निर्मित विशाल भवनों किलों, मंदिरों का निर्माण कर यहां की अद्भुत वास्तुकला पर वर्तमान तक अपना प्रभाव रखा। बंगाल क्षेत्र की वास्तुकला को पाल शैली माना जाता है। पाल राजवंश के उद्भव के बारे में कहां जाता है कि उन्होंने 8वीं सदी से 12वीं सदी तक निष्कंटक राज किया।

दुपुरा/तिपुरा शैली की निमदार

दुपुरा/तिपुरा शैली की निमदार

भारतीय वास्तुकला की अगर बात की जाय तब प्राचीन भारत में हडप्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला, गुप्तकालीन कला व दक्षिण भारतीय कला के सन्दर्भ मिलते हैं जबकि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत व मुग़ल कालीन कला के अंश हैं। आधुनिक भारत में इंडो-गॉथिक शैली व नव-रोमन शैली का प्रभाव अभी भी पूर्ण रूपेण यहां दिखने को मिलता है।

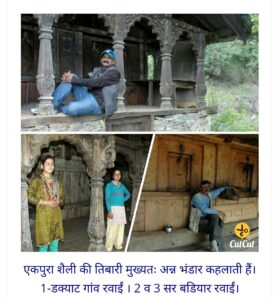

एकपुरा शैली की तिबारी

एकपुरा शैली की तिबारी

यह मुख्यतः अन्न भंडार कहलाती हैं। प्राचीन भारत ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के द्वितीय अर्द्वांश से शुरू होकर 712 ई. तक का काल माना जाता है। मध्यकालीन भारत 712 ई. से 1757 तक माना जाता है जबकि इसके पश्चात कम्पनी राज व 1858 से पूर्ण रूपेण ब्रिटिश राज तदोपरांत 15 अगस्त 1947 से अब तक स्वतंत्र भारत आधुनिक काल में आता है।

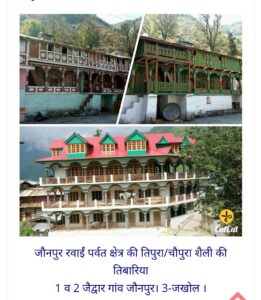

जौनपुर रवाईं पर्वत क्षेत्र की तिपुरा/चौपुरा शैली की तिबारिया

(फोटो कैप्शन 1 व 2 जैद्वार गांव जौनपुर। 3-जखोल)

उपरोक्त सभी के अध्ययन के बाद यह तो तय है कि ईसा पूर्व अर्थात प्राचीन भारत में उत्तराखंड में गुफाओं या पाषाण के घरों व मंदिरों का निर्माण था उस काल में भवन निर्माण शैली की वास्तुकला का विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ है लेकिन उत्तराखंड की वास्तुकला व काष्ठ कला पर मध्यकालीन भारत की विभिन्न निर्माण शैलियों की छाप रही है जबकि आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल की इंडो-गॉथिक शैली के भवन गिरजाघर यहां आज भी मौजूद हैं। आधुनिक भारत में जो वर्तमान निर्माण सीमेंट-कंक्रीट-सरिया इत्यादि से हो रहा है वह भारतीय वास्तुकला शैली नहीं बल्कि पूर्व रूप से नव रोमन शैली का निर्माण है।

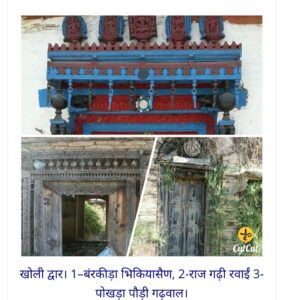

खोली द्वार

खोली द्वार

समस्त का विस्तार देने के पीछे मकसद यह है कि हम स्पष्ट कर सकें कि हमारी पुरातन लोक सभ्यता व संस्कृति किस काल की है। यहां साफ़ होता है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी लोक सभ्यता व संस्कृति प्राचीन भारत से चली आ रही है जिसमें गुफा व मंदिर शैली अर्थात पाषाण निर्माण वास्तुकला प्रचलित थी लेकिन मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी छाप हमारी लोक संस्कृति, लोक समाज व सभ्यता पर दिखने की मिलती है। जिसमें पाल वंश का उद्भव हुआ है अर्थात राजा कनकपाल के काल से लेकर वर्तमान तक कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी हमारी मध्यकालीन सभ्यता वर्तमान तक ज़िंदा है।

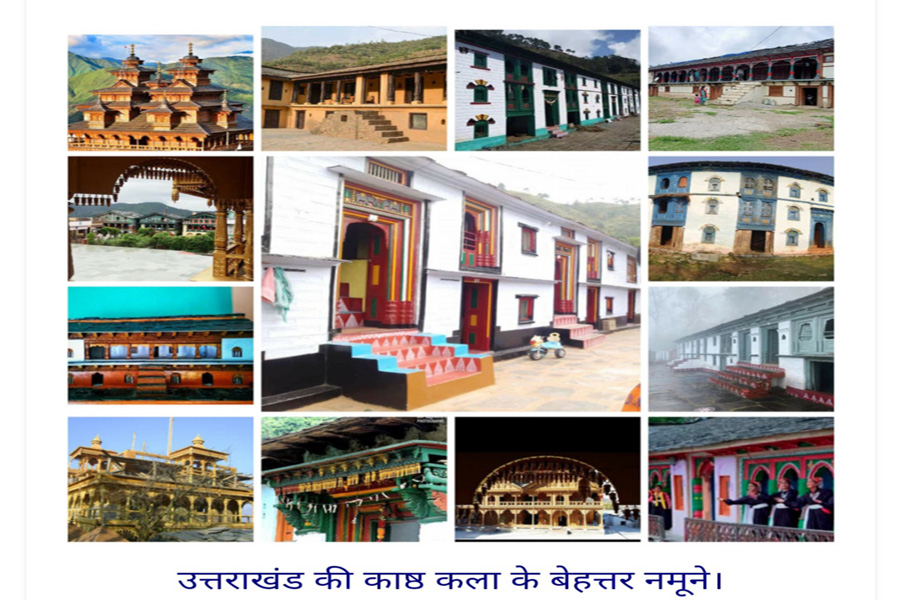

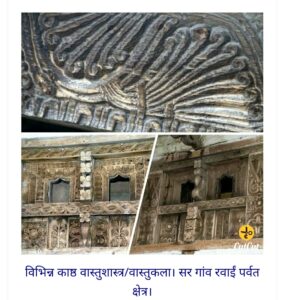

विभिन्न काष्ठ वास्तुकला

विभिन्न काष्ठ वास्तुकला

उत्तराखंड में बाखली व तिबारी निर्माण में अंतर इतना है कि तिबारी निर्माण काल बाखली निर्माण शैली से ज्यादा पुराना है क्योंकि गोपीनाथ मंदिर हो या फिर जोशीमठ नरसिंग मन्दिर के पास भवन निर्माण शैली में प्रयुक्त तिबारियां, यह कत्युरी काल से प्रचलन में मानी जाती हैं जबकि बाखली का निर्माण काल कुमाऊं में चंद वंश के आगमन के बाद माना जाता है।

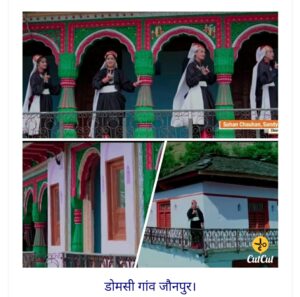

डोमसी गांव जौनपुर

डोमसी गांव जौनपुर

मौर्यकाल में यक्ष-यक्षिणी तिबारी पर उकीर्ण की जाती थी जो आज भी उत्तराखंड के कई भवनों पर देखने को मिलती हैं। मौर्योत्तर काल में गणेश व खोली का निर्माण प्रारम्भ हुआ लेकिन सूर्यवंश में इसके अलावा सूर्य प्रतिमा भी तोरण व तिबारी के खम्बों पर अलंकृत हुई जिन्हें हम भूलवश फूल समझते हैं। तदोपरांत पाल वंश ने सर्प-सर्पिणी, अश्व-मोनाल इत्यादि तथा चंद वंशजों ने बाखलियों पर चन्द्र उकीर्ण करने शुरू किये लेकिन गणेश जी बाखली-तिबारी की शोभा बढाते रहे। यक्ष-यक्षिणी की काष्ठ मूर्तियों को हम भूलवश शिव या अन्य देवताओं से संदर्भित बता देते हैं जबकि यह सत्य है कि शिव कभी भी किसी भी आवासीय परिसर में शोभायमान नहीं हुए। यही कारण है कि प्राचीन समय में भवन निर्माण से पूर्व भू-परीक्षा, भू-परिग्रह, शिलान्यास व वास्तुदेवता पूजन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था।

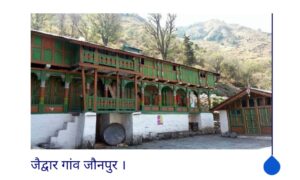

जैद्वार गांव जौनपुर

उत्तराखंड में तिबारी-बाखली निर्माण में अखरोट, असीन, अंगु, उत्तीस, कीमू, कुकरकाट, खरसू, गेंठी, चीड़, तुन, तिअलंज, देवदार, पन्या-पद्म, पांगर, मेलु, सांधण, सुरई, सिरस व पर्वतीय कन्नार-साल की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न जगह अपनी-अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं।

उत्तराखंड में ज्यादातर तिबारी/बाखली दुप

रा शैली में निर्मित है। अक्सर तिपुरा शैली में इनका निर्माण नहीं किया गया है बल्कि तिपुरा शैली में निमदारियों का निर्माण हुआ है शायद उसके पीछे राज मिस्त्री की सोच यह रही हो कि भवन तिबारी/बाखली का वजन वहन कर भी पायेगा या नहीं।

दुपुरा शैली में ज्यादातर थोकदारों या गढ़पतियों के किले (क्वाठा) रहे हैं लेकिन इनमें ज्यादात्तर आयताकार हुए। इनमें कटौ (कटुवा), कमरस, सागर, प्रस्तर खंड ढुंग, ढुंगो, पाख, कूड़ा की ढुंग, पटाल-पटालखण किस्म के पत्थर लगे हैं, वहीं लकड़ी में तुन, तूणी, देवदार, चीड, बैतण, खिड़की की उर्ध्व-पट्टिका (पटौ), बल्ली-दुनदार, लकड़ी के फटे-दादर, चीला-गारे, दोमट, मास, उड़द की दाल, दोमट मिट्टी इत्यादि का प्रयोग किया गया है। चीला (गेहूं की भूसी) दीवारों पर प्लास्टर, दो पटालों के जोड़ पर भी गारा डालकर तोक बिछाई जाती है। छोटा प्रस्तर पणकट गोबर का प्रयोग कमेट-कमेडा की मिटटी से किया जाता है। गोबर व लाल मिटटी के फर्श की लिपाई के पाल और पाल डालने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है।

बिंता गांव कुमाऊं अल्मोड़ा

बहरहाल यह तो तय है कि तिबारी/बाखली हमारी सभ्यता का प्रतीक व प्रतिबिम्ब हैं। दिल्ली व अन्य महानगरों के कई व्यवसायी इन्हें गढवाल कुमाऊं के जीर्ण-शीर्ण भवनों से मुंहमांगे दामों पर खरीदकर ले जा रहे हैं और बदले में हमारे धन्नासेठ वहां सीमेंट सरिया के मकान खड़े कर अपनी सांस्कृतिक धरोहरों का नाश कर अपनी सभ्यता का खुला परिहास कर रहे हैं। काश…मैं भी धन्नासेठ बनता व अपनी मध्यकालीन भारतीय शैली में अपने गांव में विशाल तिबारी का निर्माण करवाकर अपने अतिथियों को आमंत्रित कर उनकी आंखें चुन्धियाता..। काश….कि हमारे होनहार आर्किटेक्टर इन तिबारी बाखलियों के डिजाईन बनाना जानते। काश…कि हमारी सरकार विलेज टूरिज्म के बढावे में तिबारी/बाखली प्रमोट करती तो हमारी मध्यकालीन भारतीय सभ्यता ज़िंदा रहती व भौगोलिक व पर्यावरणीय दृष्टि से हम सुकून महसूस करते। काश…..। यह सब हो पाता।